Архитектурный язык XXI века

- Текст:Юлия Шишалова 17 февраля 2021

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Участники дискуссии: Антон Надточий, Вера Бутко, Сергей Надточий, Юлия Шишалова — бюро ATRIUM, Левон Айрапетов, Валерия Преображенская — Totement/Paper.

Левон: Если ты говоришь: «Форма движения», значит ли это, что форма должна сопровождать движение? Или визуально его подтверждать? Потенциальная энергия внутри объекта намного круче, чем кинетическая. Кошка в прыжке никому не интересна, но кошка, которая готовится прыгнуть, когда она собирается, ушки поджимает, хвост, — ты начинаешь её бояться. Раз я её боюсь, я её уважаю. А когда она вся обмякла, улетела за горизонт, у неё уже нет энергии.

Антон: Ты прав! Динамика сама по себе не рецепт хорошей архитектуры. Нужно что-то ещё: пространственность, интрига, мэсседж, непохожесть на остальных в конце концов. И, наверное, то, что ты называешь напряжением.

Левон: Внутреннее напряжение важнее, чем наружное. Например, мэдовский харбиновский музей (Ordos Museum в Харбине, спроектированный бюро MAD Architects — прим. ред.) почти не имеет напряжения. Большая часть последних захиных работ (архитектора Захи Хадид — прим. ред.) не имеет напряжения, они бионические, искусственные, декадентские. Уровень энергетики падает и уходит в природу. А природа вообще делает спокойные формы.

Ordos Art & City Museum / MAD Architects © ShuHe via ArchDaily

Антон: Давай

не будем обобщать! Мы только что вернулись из поездки по югу

Италии. Видели её вокзал в Неаполе и морской терминал в Солерно.

По первому — двойственные впечатления, а второй очень понравился.

Сначала, при взгляде снаружи — странное здание, зато когда попадаешь

внутрь — понимаешь эту архитектуру потоков, текучих пространств

и взаимодействующих объёмов.

Вера: Да и многие другие новые объекты Захи, Алиев-центр, например, в Баку, не хуже, чем цветочный павильон или пожарное депо. Именно по уровню напряжения. Просто наше восприятие пятнадцать лет назад и сейчас — большая разница. Мы стали более искушёнными и нас сейчас сложнее чем-то удивить.

Napoli Afragola Station / Zaha Hadid Architects © Hufton+Crow via ArchDaily

.jpg)

Heydar Aliyev Center / Zaha Hadid Architects © Hufton+Crow via ArchDaily

Юлия: А у

кого напряжение есть, Левон?

Левон: У Morphosis — почти всегда напряжённо. Вообще, если мы говорим об архитектуре как об искусстве, а не как о потребительской вещи, у искусства одна цель — испугать человека. Когда он испугается, он остановится. Остановится — значит, начнёт думать. А если он потребляет спокойно, то у него нет вопросов. Красиво, да. Но он не боится.

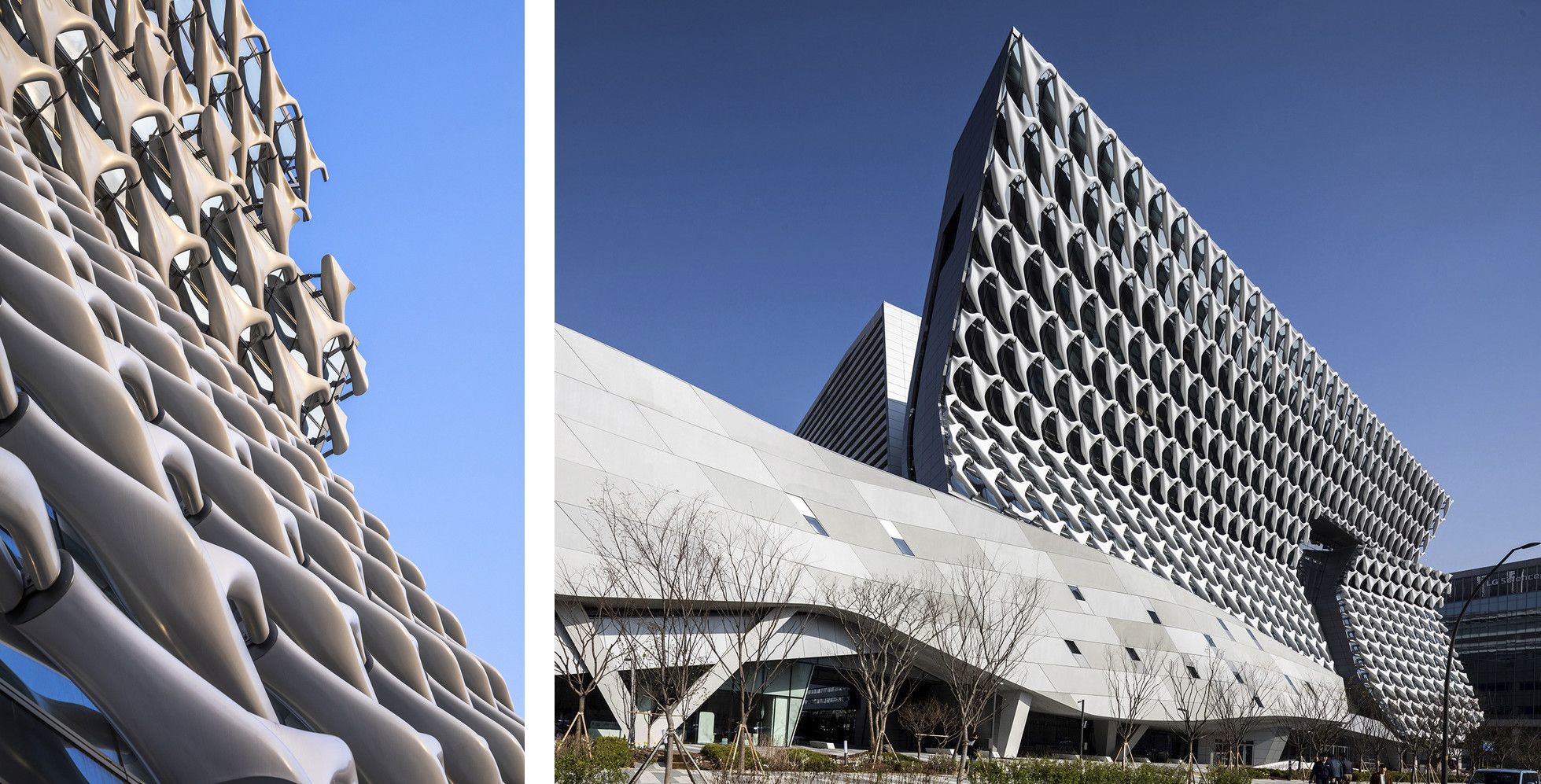

Kolon One & Only Tower / Morphosis Architects © Jasmine Park via ArchDaily

Юлия:

То есть должен быть какой-то постоянный саспенс?

Левон: Должна быть тайна, когда человек подходит и говорит: я не понимаю, я боюсь.

Антон: Бояться, наверное, не то слово. Архитектура должна сначала цеплять взгляд, потом провоцировать вопрос и, возможно, предлагать варианты ответов, в процессе давая эмоции. Тайна может завлекать. Тебе хочется узнать, раскрыть, исследовать, идти дальше. Не обязательно бояться.

Левон: Это для большинства. Меня, как архитектора, чтобы возбудить, нужно испугать. Вот Лионский музей (музей Конфлуанс в Лионе, спроектированный бюро Coop Himmelb(l)au — прим. ред.) — он меня пугает.

Musée des Confluences / Coop Himmelb(l)au © Coop Himmelb(l)au

Антон: Да, тут

дело не только в активной и динамичной форме, а в непредсказуемости

прочтения. Невозможно предугадать, каким будет объект при взгляде с другой

стороны и изнутри. Если посмотреть на главный фасад музея и на

противоположный — это вообще два разных здания. В некотором смысле

эту идею мы попытались проиллюстрировать в инсталляции на последнем

«Зодчестве». Мы реализовали формальный эксперимент, когда относительно простая

форма при восприятии с разных сторон воспринимается по-разному

и несёт разный месседж.

Вера: Но вообще, в своей архитектуре мы часто пытаемся переплести несколько тем. Это как в музыке: каждый инструмент имеет свою партию, со своим рисунком, меняющимся темпом, кульминацией. Партии переплетаются и составляют единую композицию.

Антон: Проводя аналогии, нам нравится Джон Кэйдж как интеллектуальная провокация, но предпочитаем мы Филлипа Гласса. И стремимся мы не к тишине, спокойствию и нирване, а к полифонии, действию и активности. Не к целостной, пусть и совершенной форме, но к взаимодействию, пространственности и динамике, если хочешь. Мы ценим и уважаем Восток, но придерживаемся западной цивилизационной концепции. Хотя, переходя на геометрические метафоры, Восток — это скорее кривая линия, а прямая — это Запад, который помешан на эффективности и результате, стремится попасть из одной точки в другую кратчайшим путём, игнорируя зачастую сам путь.

Левон: Архитектура вообще не может находиться в точке. Чтобы сделать архитектуру, мне нужно пространство. Как говорил Бруно Дзеви, архитектура — это скульптура, в которую хотя бы можно войти. Поэтому архитектуре нужны как минимум четыре точки. Но почему движение через гибкость начало побеждать? Прямоугольник тоже может двигаться. А вот гибкая линия иногда совсем не двигается.

Вера: Прямоугольник «может» двигаться, но тоже не всегда делает это, а гибкая или ломаная линии движутся по определению. Ты критикуешь Заху или MAD Architects, но я думаю, ты просто нарисовал бы эту линию по-другому, и это уже их авторское исполнение. Да и вообще, мы не за и не против кривых или прямых линий. Мы за архитектуру, за пространство. А какой характер линий — это уже скорее вопрос дизайна.

Валерия: Да, пространство здесь ключевое слово. Оно должно затягивать. Говорить: «Иди сюда». Кстати, тропинка в лесу тоже не прямая, гибкая. Но она заманивает тебя, только если видишь, что там есть перспектива, воздух.

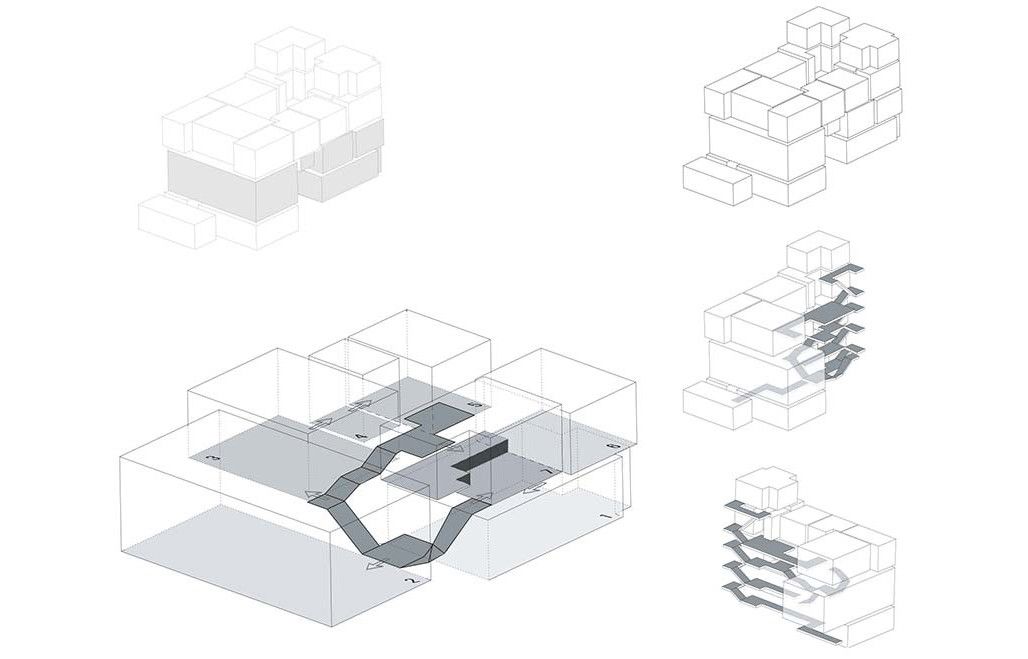

Антон: По сути дела, возможность движения и его потенциал и характер определяются наличием самого пространства и качеством этого пространства. Соответственно, динамику в архитектуре можно определить как внешней картинкой, так и изменяемостью формы и пространства в процессе их восприятия, движения вокруг и внутри. До модернизма всё было относительно просто: все рассматривали здания как набор последовательно раскрывающихся и индивидуально задекорированных пространств, которые теоретически можно, как кубики, переставлять. Архитектура XX века осознанно стала исследовать более сложные пространственные структуры, что привело к провозглашению свободного пространства. Лоос (Адольф Лоос — австрийский и чехословацкий архитектор — прим. ред.) взял, поставил кубик, убрал весь декор и сказал: вот это квинтэссенция. И в то же время был Гауди, который экспериментировал совершенно по-другому.

Villa Müller / Adolf Loos © Hpschaefer via Wikipedia Commons

Визуализация планировки дома © Soсks Studio

Сергей: С точки зрения организации пространства Лоос сделал значительно более сложную пространственную вещь, чем Гауди. Потому что Гауди формалист, он пространственную структуру не менял, комнаты всегда шли одна за другой. Движение у него было как сценарий. А если посмотреть на виллу Мюллера Лооса, то для восприятия это гораздо более сложный объект внутри.

Левон: А мы

за это разве боремся? Я могу посмотреть на эту виллу

и сказать: вот это да! А потом зайти и удивиться — что

такое? Зачем снаружи так, а внутри по-другому?

Антон: Это его авторское высказывание. Это как роман. Ты его прочитал, ты его посмотрел, ты начал думать. Это и есть искусство. В то время это была безусловно бомба, потому что это переворачивало сознание задом наперёд.

Сергей: Специфика Лооса в том, что у него идеи внешние и внутренние оказались особо не связанными. А модернизм развивал идею того, что внешнее и внутреннее — одна цельная история. Поэтому как один из принципов появилось движение «изнутри наружу», когда одно с другим не разрывается.

Валерия: В хороших образцах музыка до первобытнообщинного строя и музыка XXI века, наверное, вообще ничем не отличаются. Сидит человек — плачет от восторга.

Антон: Важно создать правильную эмоцию. Архитектура всегда хотела удивлять.

Сергей: Но искусство с середины XX века развивается скорее концептуально. Потому что «Чёрный квадрат» эмоции не вызывает, от него плакать не будешь. Ты должен понять, в чем идея.

Вера: А в XX веке мы и получили целое направление концептуальный архитектуры. Это формалисты, которые вышли не из напряженной линии, не из плача и эмоции, а из жёсткой концепции. «Form follows form» они довели до некого стиля жизни.

Левон: Когда-то архитектор просто создавал форму, а потом ему сказали: надо продать обществу. Для меня рынок MVRDV (в Роттердаме — прим. ред.) — не архитектура. Просто дизайн, ориентированный на продажу определённого предмета за определённые деньги в определённые сроки.

Markthal Market / MVRDR © Ossip van Duivenbode via MVRDR

Сергей:

Но это ведь удачно сделанный дизайн? Какую роль играет презентация

в формировании нового архитектурного языка?

Левон: Плохую.

Юлия: Неотъемлемую.

Левон: Неотъемлемую, но плохую.

Сергей: Взять язык Бьярке (Бьярке Ингельс, датский архитектор, основатель бюро BIG — прим. ред.) — он простой и понятный, как комиксы: в основном картинки, где нужно — небольшие подписи. Последовательно, ясно, легко считывается сюжет, можно быстро пролистать — интересно. И также Бьярке относится к процессу проектирования. А ещё раньше про OMA ходила легенда, что они поставили целью любой проект объяснять в виде набора 8 принципов или 8 движений. Больше нельзя — иначе переусложенение и излишество. Идея, которая опять-таки связана с презентацией. Вопрос: движемся ли мы к тому, чтобы проектировать объект так же, как его презентовать? Или всё-таки проект и презентация — это разные вещи?

Вера: XXI век, по большому счёту, это уже век презентаций. Причём в любой области.

Левон: Вы имеете ввиду презентацию как представление проекта или презентацию как продажу?

Сергей: Проектирование BIG заключается в том, чтобы взять кубик и подумать, как его получше продать. Надо объяснить, что тут ходят люди, тут светит солнце, а тут террасы и 90% озеленения. Бац — получился проект. Он его и проектирует, и презентует, и продает одновременно. Идеологически это неразрывный процесс. Приходим ли мы сейчас к тому, что это неизбежное качество? Что проектирование и все операции, которые ты совершаешь, должны увеличивать продажи?

Левон: Мы архитекторы, мы не на рынке продаж. Мы обсуждаем, как делать архитектуру. В этом смысле мне не интересен Бьярке и Колхас. Бьярке мне рассказывает: надо открыть вид на океан. Спасибо тебе, дорогой! Кто захочет закрыть человеку вид на океан? Вопрос — каким образом это сделать? Почему ты именно так открыл? Про это он не говорит, а в этом и заключается весь секрет.

8 House / BIG © Dragor Luftfoto via ArchDaily

Антон: Если ты

про тот террасный дом (жилой дом 8 HOUSE в Копенгагене — прим. ред.), то почему он

это делал именно так — его вопрос. Однако я вижу в этом проекте некое

уникальное пространство. Я бы сказал, Бьярке полностью трансформировал

типологию жилого дома, превратив его не в многоквартирный комплекс,

а в дом с террасами. Но меня даже интересует не эта

форма, а особенности взаимодействия внутренних пространств. Когда ты

движешься по паркингу, по коридорам, такой эффект возникает, который

ты никогда не получишь в обычном доме. И в этом смысле авторское

высказывание, безусловно, присутствует. Ты хочешь сказать, что его роль падает

в сегодняшней архитектуре?

Левон: В презентации оно точно не востребовано. Это просто метод правильной продажи предмета.

Сергей: Но что тогда закладывает BIG в свои проекты? Их потребителя? Ведь все понимают, что жить в доме с террасой лучше, чем жить в доме без террасы.

Левон: Этот дом — Louis Vuitton с китайского рынка. У меня нет денег купить виллу на берегу, и мне говорят: я тебе за миллион продам дом с террасой, и у тебя будет паркинг. Человек, у которого нет денег на океан, хочет хоть какую-нибудь сумку Louis Vuitton, пусть китайскую.

Сергей: Жан Бодрийяр, придумавший термин «симулякр», приводил пример Диснейленда — сказочного мира, который почему-то людям нравится, потому что люди хотят жить в сказочном мире, хотя он уже построен и уже, получается, не сказочный. Здесь такая же история. В сказочном мире есть дом на берегу, который ты в реальности себе позволить не можешь. И задача архитектора — убедить людей поселиться в доме, который в центре города, но чтобы они при этом думали, что поселились в сказочном мире.

Левон: Раньше была правда. Потом имитация. Потом симулякр. Думаю, что лет через сколько-то родится новый Бодрийяр, который придумает новое слово, означающее имитацию имитации имитации. Когда вообще ничего нет, всё виртуально. Это как биткойн.

Антон: Да, Лёва! Мир меняется быстрее, чем мы с тобой. И если посмотреть шире, то никакой правды в нём нет.

Вера: Вот это язык XXI века и есть.

Левон: По нашему мнению, большая часть того, что хотелось бы видеть в XXI веке, ещё не построено. Оно пока существует на бумаге и в виде макетов. Остальное, что мы видим, было нарисовано ещё в XX веке. У тех же Coop Himmelb(l)au идея очень старая, они просто построили только сейчас.

Сергей: Да, я бы сказал, что их музей построен с макета, хотя он и сделан на компьютере. Но ведь очевидно, что в XXI веке уже более дигитальная архитектура. Или это не так?

Юлия: Породил ли новый инструментарий новый архитектурный язык?

Антон: Однозначно породил.

Левон: Естественно, если я играю на скрипке, она рождает одну музыку, а если я играю на электрогитаре, то получаю и музыку соответствующую.

Сергей: Я уверен, что Сиза (Алваро Сиза, португальский архитектор — прим. ред.) и Чипперфильд (Дэвид Чипперфильд, британский архитектор) тоже сейчас работают на компьютере. Но они делают архитектуру, которая лежит внутри парадигмы XX века.

Левон: Когда человеку удлинят ноги до 4 метров, изменится и язык архитектуры. Пока пользователем является такой, как я, то хочешь не хочешь, а мне надо сесть на горизонтальную плоскость, подняться по лестнице определённой высоты…

Сергей: Но мы же не об организации пространства, а о средствах выразительности.

Антон: Что было сначала, технология, решающая задачу, или задача, требующая технологии? Для чего пришлось изобрести новые технологии? Так или иначе, технологии всё равно порождают новые формы.

Левон: Культурист идёт в магазин, покупает бадью химикатов, съедает, накачивает здоровенный бицепс. Но я не пойду на него смотреть. И на бегунов, которым вкололи допинг, не пойду. У кого химия лучше, тот быстрее и бежит.

Антон: Ты считаешь технологию такой уловкой, которая обесценивает настоящее качество?

Левон: Я хочу увидеть, как актёр будет умирать на сцене. А если я знаю, что он сейчас просто под кайфом, зачем мне на него смотреть. Он не играет, это вообще другой человек, здесь нет его личного осознанного участия. Невозможно вложить душу, когда ты нажимаешь на кнопку.

Антон: Тезис, что без руки, головы и сердца хорошую архитектуру не создашь, я в целом поддерживаю. Но рука архитектора всегда была вооружена. Раньше в ней был карандаш, сейчас это компьютерная мышь, дальше, может, рука вообще будет не нужна, всё будет управляться голосом или визуализироваться сразу из мозга. В этом смысле Палласмаа (Юхани Палласмаа, финский архитектор — прим. ред.) всё же устарел. Важно оценивать то, что получилось, конечный архитектурный объект, и не имеет значение, каким инструментом пользовался архитектор. В этом смысле сердце и голова, я согласен, главные инструменты и, надеюсь, ими останутся, пока архитектуру делают люди, а не программы. Хотя, по-моему, всё идёт именно к этому.

Левон: Вот вы

спрашиваете: инструмент меняет восприятие мира? Конечно! Но мир

от этого меняется? Нет.

Антон: Наоборот! Инструмент не меняет восприятие мира.

Валерия: Форма — это инструмент архитектора?

Антон: Нет, форма не инструмент. Форма — это предмет работы архитектора. Форма и пространство — предмет.

Валерия: А что тогда инструмент?

Вера: Инструментами и средствами является всё остальное: кирпичные стены, бамбуковые палки, карандаши или компьютеры, строительные механизмы — ограничить пространство можно миллионом различных способов и для этого можно использовать любые инструменты и средства.

Левон: Давайте посмотрим с другой стороны! Для меня форма — это инструмент передачи моей мысли другому человеку. Создавая форму, я одновременно создаю пространство. Всё остальное я использую, но оно не мной создано. Создаю я только две вещи.

Антон: Всё же есть некие фундаментальные ценности, которые не меняются, — и неважно, каким языком они сказаны: мраморных блоков, бетонных, кирпичных, чугунных.

Безусловно, язык меняется, в особенности в архитектуре. Архитектура — это искусство, которое развивает свой язык ради самого себя. Она ищет границы самого себя. И пытается понять, что можно сделать, как их расширить, применяя тот или иной инструмент или те или иные технологии.

Валерия: Однозначно, что время диктует форму. Потому что во времена Парфенона никто не мог придумать то, что придумал MAD Architects. Хотя сами люди никак не изменились. А через 500 лет будет другая форма.

Антон: Значит, искусство всё-таки не возникает независимо. Так или иначе это эволюционный культурный процесс. Ты используешь опыт предыдущих поколений и привносишь что-то своё. И только так закладываются и развиваются новые смыслы.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: