Вадим Космачёв — это русский художник, который учился в Москве и с самого начала имел возможность соприкоснуться с наследием русского авангарда в запасниках Третьяковской галереи. Он одним из первых отечественных художников стал возводить в 60–70-е годы большие значимые общественные нефигуративные скульптуры, успешно продолжив и развив эти идеи в Германии и Австрии. В результате наложения на русскую идею технологической точности и совершенства современного искусства западной Европы возникла цельная и сильная фигура художника. Оставаясь концептуально русским художником, он является абсолютно органичной составляющей художественного процесса западной Европы. В настоящее время в залах Новой Третьяковки проходит большая персональная выставка художника, которую можно посетить до 19 августа. В рамках этого события TATLIN издал две книги на двух языках, освещающие основные периоды творчества Космачёва — с полной версией интервью с Петером Нёвером и Маркусом Миттрингером, вошедшим в издание, можно ознакомиться уже сейчас.

Жизнь как концерт

- Текст:Маркус Миттрингер, Петер Нёвер30 июля 2018

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

— Сейчас мы находимся в Вашем ателье, в непосредственной близости от произведений искусства, и нас интересует авторское понимание скульптуры — что для Вас сейчас значит понятие «скульптура», какое определение скульптуры Вы можете дать?

— Я могу сравнить путь художника в искусстве с многочастным концертом, который он исполняет, начиная свою партию от первого зрелого удара кисти о поверхность холста до последнего дыхания. Уже в пору моего обучения в МСХШа1 счастливый случай, связанный с политическими пертурбациями в нашей стране, открыл ученикам старших классов школы возможность почти свободно посещать запасники Государственной Третьяковской Галереи2. Там в ряде отделов находились упрятанные от широкой публики с 30-х годов произведения почти всех ведущих мастеров русского авангарда, названного, уже не помню кем, «преданным авангардом», преданным самой политической системой, чуждой великим открытиям русской культуры первой половины века.

— Если мы говорим о Вашем пути в категориях концерта, то знакомство с наследием авангарда можно считать прелюдией, переработкой исторического наследия?

— Да, урок, который мне довелось усвоить с первых самостоятельных шагов в искусстве, был неприятием иллюстративной формы мышления в том, что касалось способа восприятия окружающего мира и его отображения. Говоря другими словами, речь шла о полном неприятии методов господствующего официального стиля, занятого иллюстрацией и популяризацией известных клише.

Вадим Космачёв в процессе работы, 1982

— Возможно, что протест авангарда ещё обусловливался тем, что авангардисты создавали нового человека и новый тип общественных отношений. Представляло ли это угрозу для официальной культуры позднесоветского режима?

— Культура авангарда постулировала человека нового общества без сословных дискриминаций. Человек, чтобы успешно мыслить, творить во всех видах своей деятельности, должен обладать свободой. Именно этот призыв авангарда не соответствовал рамкам партийной идеологии и стал причиной его разгрома. Уже тогда, при первом знакомстве с запасником ГТГ, мне стало ясно — это наследство, сложенное на полках, зажатое запретом, нельзя предавать забвению, хотелось самому продолжить, сделать свой шаг на пути открытий. И первая работа, которую мне удалось реализовать на этом пути — скульптура в Ашхабаде, в столице Туркменской республики. Это двадцатиметровая «Конструкта», установленная в центре города перед зданием национальной библиотеки, названной именем Карла Маркса3. А рядом располагалась площадь имени Фридриха Энгельса. Я спрашивал себя, что делают эти немцы в пустыне близ Гималаев? Ведь опроси тогда тысячу туркменов, знают ли они, кто такой Карл Маркс, я думаю, только десять из них ответили бы, что Маркс — немецкий философ.

— Вернёмся к Вашему определению скульптуры и отношению к наследию конструктивистов 1920-х годов. Ведь существует неизбежная опасность иллюстрирования, если художник 1960-х годов, совсем другого времени, начинает прокручивать в голове идеи, рождённые сорок лет назад. Разве не так?

— Верно, моё время было совсем другим. Но не нужно забывать, что многие эскизы, маленькие модели или скульптуры, например, Татлина, не имели никакого шанса на реализацию в большом пространстве. Я и не хотел заниматься стопроцентным копированием, вначале я хотел опробовать потенциал этих идей и проверить их в реальных условиях. Посмотреть, что из этого получится.

Петер Нёвер (слева) и Вадим Космачёв (справа)

— Это было началом первой части Вашей симфонии.

— Да, именно так. Архитектор Абдулла Ахмедов был страстным поклонником Ле Корбюзье. И он хотел, чтобы я нашёл ключ к архитектонической идее, создал скульптуру как связующую ноту между архитектурой и человеком.

— Никакого украшательства, только дополняющая форма, существующая по своим принципам?

— Это совсем не значило буквального повторения взятых из архитектуры элементов. Речь шла о поиске форм и линий, совпадающих с пластическим языком конкретного архитектурного образа, составляющих с ним одно целое, но не исключающих контраста между весом здания и ажуром вантовой конструкции скульптуры.

— Архитектура и скульптурная форма — наглядны, но ведь есть и невидимое содержание? Поскольку библиотека — это информационный, культурный центр, что означает скульптура в данном контексте, каково её содержание? Вряд ли Вы ограничились формально-эстетическим диалогом с архитектурой.

— Конечно, я вкладывал в образ и стиль моей скульптуры и содержание, другую модель мышления художника, противоположную нормам и задачам соцреализма.

— Можно ли воспринимать «Конструкту» как обещание или намёк на такие же свободные отношения, которые могут существовать внутри самого здания?

— Именно так. Открытие скульптуры не обошлось без проблем, партаппарат города увидел несоответствие вантовой конструкции негласным предписаниям, каким должны следовать монументы в советском городе, тем более в столицах. Чуждый идеологии пример не должен был получить продолжение, стать опасной тенденцией.

Диагональ. 1993–1994. Нержавеющая сталь. 12.8 × 4 × 3 м. Euromed Klinik, Нюренберг, Германия

— Это был финал вашей работы, который повлёк за собой отъезд из Советского Союза?

— Я чувствовал, что та ниша относительной свободы, которую мне предоставляла архитектура, названная позже «советским модернизмом», начинала закрываться для моей дальнейшей деятельности. Казалось, что всё идёт по уклону вниз, а созданная скульптура у библиотеки в Ашхабаде скоро станет для меня грустным воспоминанием. И любой художник моих лет, сделавший, что и я, захотел бы повторить вновь и вновь те чувства, какие ему дарит процесс и результат успешной работы.

— Вам не были близки попытки понемногу воздействовать на общество, как это делал Маяковский и представители поколения конструктивистов? Не близка ли Вам фраза: «Ни при каких обстоятельствах не покину Россию, дойду до конца, Россия изменится, я не изменюсь»?

— Можно так думать, думать и ждать, ждать «до востребования». Но, увы, жизнь ограничена во времени, и активная фаза творчества при бездействии сохнет, потенция творчества стремительно падает. Эта ситуация тупика пугала меня, и я начал искать выход.

— Существовали ли тогда для Вас какие-либо вдохновляющие маяки в современном западном искусстве?

— В столице были такие возможности, среди них библиотека иностранной литературы на улице Разина и библиотека в музее им. Пушкина, где царил Игорь Голомшток — учёный секретарь заведения. В этих местах происходило знакомство не только с Калдером и Тенгели, но и с более молодыми немецкими художниками — Базелицем, Имендорфом, Польке... Коих позже вживую я увидел в Кёльне на выставке, составленной Каспаром Кёнигом со звонким названием Westkunst (1981). Ощущение комфорта от пребывания среди близких по духу и мастерству людей на этой встрече не покидает меня и теперь.

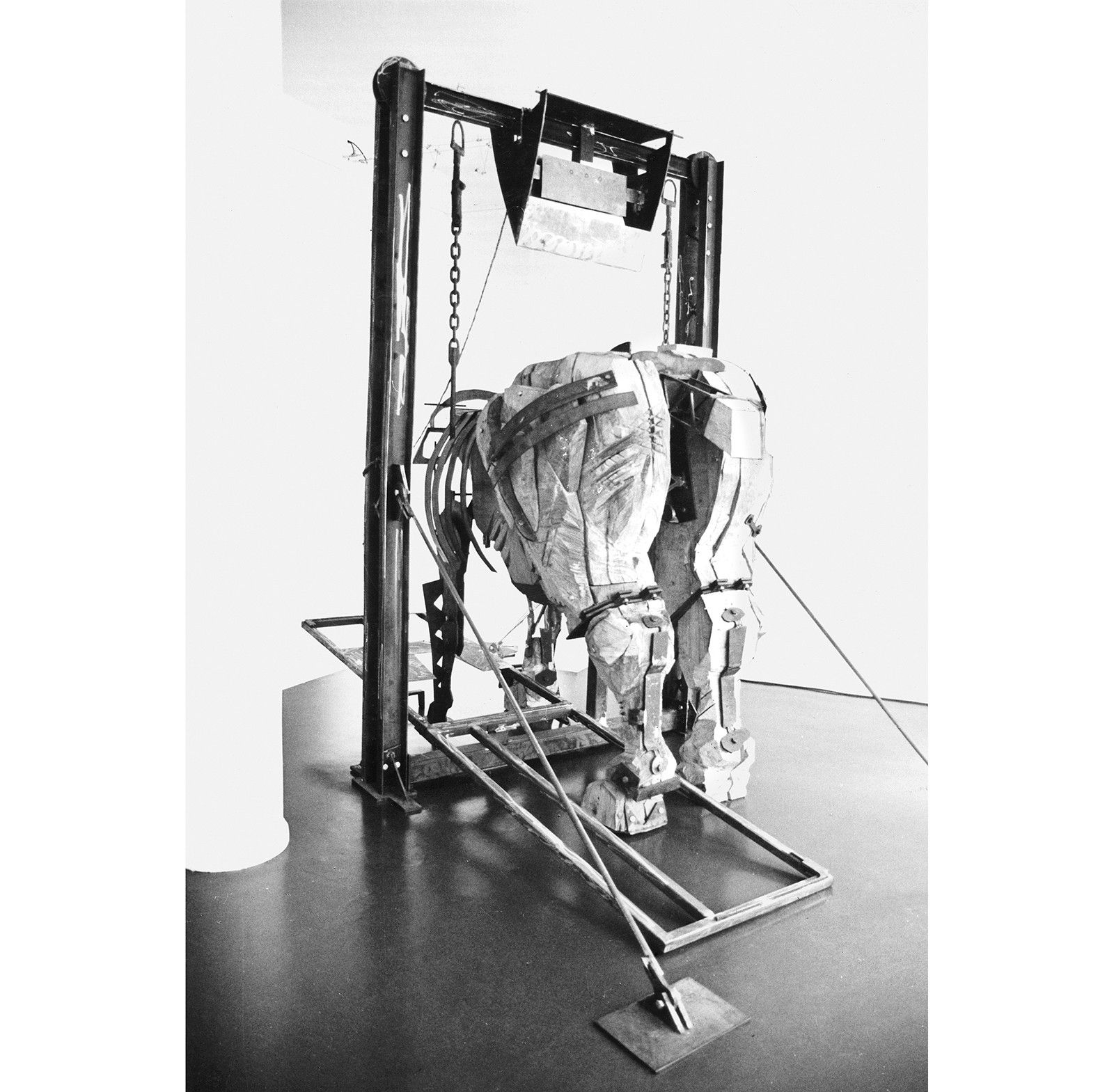

Конь под гильотиной. 1990. Дерево, металл. 320 × 180 × 400 см

— Однако на Западе напряжение не меньше, нужно всё время держать себя в состоянии концентрации, ещё один фактор — искушения.

— Безусловно, уровень конкуренции здесь, на Западе, неизмеримо выше по многим направлениям, и это обстоятельство может либо подавлять, либо мотивировать деятельность художника. Я выбрал второй вариант, решив сначала освободиться от груза переживаний, оставленного отъездом, с ворохом бюрократической волокиты. И в один момент все эти штемпели, визы, другими словами — сор, вдруг превратились в объекты — холсты, рельефы, скульптуры. Такая метаморфоза принесла мне исцеление от головной боли, первый успех на выставках и гонорар, пусть небольшой, но, что важно, выданный музеем за приобретённую им работу.

— Давайте опять вернёмся к определению скульптуры. Вы часто говорите, что вам необходимо занимать пространство. Получается, что ваша голова занята вопросами формирования и организации пространства. А думаете ли Вы об организации пространства для предполагаемого зрителя, о людях и возможных реакциях на Ваши работы?

— Я бы ответил так: когда художник, музыкант, писатель делает своё дело, он апеллирует прежде всего к себе. Звуки, образы, ноты — всё должно звучать в унисон с гармонией внутреннего мира и духа творца, и именно это созвучие, если оно достигается, индуктивно передаётся зрителю.

— Каким было Ваше первое разочарование от жизни на Западе? Вы увидели, что здесь существует своя идеология — идеология коммерции. Был ли момент в Вашей жизни, когда Вы сказали себе, что рая на земле не существует?

— Я вовсе не думал, что Запад являет собой рай на земле. Здесь немало своих проблем, но жизнь и деятельность человека определяются удобными, комфортными отношениями, ими я пользуюсь уже без малого 40 лет. В мою бытность в Союзе нельзя было свободно приобрести, без виз Минкультуры, лист нержавейки или бронзы для свободной работы скульптора. Вспоминаю случай с надгробным памятником для отца выдающегося хирурга Е.Б. Мариенбаха. Модель принята заказчиком, а материал взять неоткуда. Но хирург спасает ситуацию — один из его пациентов, директор авиазавода, в благодарность врачу останавливает цех и в считанные минуты предоставляет недостающий материал! Но подобное относилось тогда к чудесам, которые случались крайне редко.

Облака. Концепт-модель скульптуры. 2014. Дерево, проволока. 63 × 85 × 18 см

— На Западе существует важнейший определяющий фактор — деньги! Разве это не проблема для реализации ваших монументальных проектов?

— Разумеется, это не просто, но решаемо, надо быть лишь расторопным — выиграть конкурс, продать работу, всего не перечислишь. Полученные средства можно уже инвестировать по своему усмотрению. В Союзе я не мог даже, имея легальные деньги, постучаться в двери той или иной фабрики и попросить выполнить для меня по моей же модели скульптуру. Поиск нелегальных путей исполнения был сопряжён с немалыми рисками.

— Вряд ли это хорошо, когда цех останавливается ради художника. У западных художников не было таких возможностей.

— Повторяю, случай с памятником для Мариенбаха — редкость из разряда чудес, да, чудеса случаются, но полагаться на них глупо, а зачастую и опасно, можно попросту «загреметь».

— А должен ли художник оказывать сопротивление? Какие художники, по Вашему мнению, демонстрируют сопротивление сейчас?

— Сопротивление чему?

— Обществу в его нынешнем состоянии. Или все искушены комфортом и деньгами?

— Не думаю, что та или иная форма окрашенного политикой протеста влияет на развитие искусств. Художник, по моему убеждению, не должен задаваться вопросом, соответствуют ли его творения взглядам и представлениям о них современников. Уверен, что об этом не думал ни Ван Гог, ни Сезанн, ни ещё кто-либо из им близких.

— Эту ситуацию невозможно повторить, Ван Гог, так сказать, — исключительный герой.

— Я говорю не про историю, а про принцип, про конфликт между обществом и художником вне рамок времени. Между обществом и творцом не всегда и не обязательно просматриваются совпадения в оценках тех или иных инноваций в искусстве, и история показывает немало тому примеров. Разницу позиций можно уподобить электрополю переменного тока — плюс/минус, и в этом напряжении залог успеха развития культуры, на мой взгляд.

Конструкта. 1974–1975. Сталь. 20 × 11 × 9 м. Национальная библиотека, Ашхабад, Туркменистан

— Имеет ли для Вас значение фигура заказчика? Думали Вы об этом? Например, в Германии Ваши скульптуры стоят перед зданиями банков, управления внутренних дел, административных корпусов. Думали ли Вы, откуда поступают деньги, для какой институции Вы создаёте свои скульптурные метафоры, или это не имеет значения? Или произведение искусства автономно и может стоять в любом месте?

— Я понимаю искусство как автономный субъект, и меня мало интересует, откуда берутся деньги (лишь бы они не были криминального происхождения) для оплаты материала, фабричных услуг производства и т.п. Возьмём, например, конкурс: художник ставится в положение, при котором он должен искать и найти наиболее оптимальное решение задания, чем предложения других участников. Занимать голову вопросом, откуда пришли деньги на оплату игры, выходит далеко за рамки профессионального интереса.

— Можно ли представить себе заказчика, которого вы отвергнете по моральным причинам?

— Такой вопрос лишь тогда уместен, когда художнику предлагается сделка с его совестью, позицией творца. Когда заказчик желает скрыть неприглядность своей сути, используя искусство как фиговый листок. И если художник разгадал подобную хитрость и закрывает на неё глаза, он будет обязательно наказан — вместо достойного объекта возникнет по определению ерунда и, как следствие, деградация, после чего оправиться почти невозможно.

— Это Вы говорите о личных ощущениях и потребностях художника, но есть и другой уровень — ответственность перед обществом. Вы уехали из России по причине крайне ограниченных возможностей самореализации. Здесь, на Западе, у художника возникает вопрос моральной ответственности — можно ли делать скульптуру для банка?

— Перед банком?

— Да, перед банком, а банк — это не благотворительное учреждение.

— Художник думает иначе. Для меня, как и, надеюсь, для всех вовлечённых в этот проект коллег, решающим было чувство полной свободы выбора пластической формы, не связанной навязыванием того или иного идеологического содержания со стороны устроителей конкурса. Кто на каком этаже сидит, чьи деньги считает, было не важно, а важна структура объёмов самого здания, социальная функция капитала — тема скользкая, связанная со многими потрясениями прошлого века. Федеральный Банк в Майнце — своего рода музей с полуторатысячной коллекцией произведений художников многих стран, для меня это стимул и честь принять участие в таком соревновании пластических идей.

Ротор. 1988–1990. Полированная нержавеющая сталь. 4.0 × 8.0 × 4.0 м. Центральный федеральный банк, Майнц, Германия

— Вы всегда продвигали своё искусство сами, независимо от арт-рынка?

— Практически да. В Германии один конкурс следовал за другим, были среди них открытые, были по приглашениям. Эта работа требует полного погружения в тему и связана с большими временными затратами.

— Можно ли сказать, что Ваша специализация — это скульптура в общественном пространстве, при этом Вы представляете скульптуру как самодостаточный объект? Насколько важны для Вас обстоятельства конкретного места, где будет установлена Ваша скульптура?

— Если скульптура органично вошла в одно конкретное пространство, она имеет наверняка пропуск и в другое. Раз достигнутая гармония с одной средой есть потенция достичь похожего эффекта и во многих других случаях. Было бы ошибкой намеренно искать успешный результат, значимый только в одном месте, и я никогда к этому не стремился.

— Вы говорили о том, что архитекторы нуждаются в скульпторах, чтобы подчеркнуть выразительность своих построек. Сейчас архитекторы уже не нуждаются в скульпторах в той степени, как это было в период Советского Союза?

— Это отчасти верно. Современная архитектура многое переняла из арсенала скульптуры, пример — Заха Хадид. Многие из её последних созданий действительно выглядят как гипертрофированные скульптурные формы. Однако надо видеть здесь существенные отличия от скульптуры — архитектура связана условиями практического использования постройки, скульптура же полностью автономна и, испытывая новую форму конкуренции, должна предложить взаимовыгодный с архитектурой союз на новой почве.

Без названия. 1978. Металл. 240 × 220 × 60 см

— Но Заха Хадид преодолела даже условия практического использования архитектуры. Её музейные пространства практичны для использования, но только отчасти.

— Верно, Заха строит музей не для предметов искусства, но музей для себя самой.

— Да, но художник должен реагировать на такую ситуацию — музей Гуггенхайма в Нью-Йорке также оскульптуренное пространство, и не все художники способны сделать интересную выставку для него. Но также есть художники, способные использовать эту архитектурную ситуацию как импульс к созиданию — это новая задача и для художника, и для куратора.

— Безусловно, от кураторов требуются новые подходы к экспозиции. Но если объёмное искусство заключает в себе убедительный пластический образ, вне сомнения, оно будет естественным и нужным объектом во многих музейных выставочных пространствах. И наоборот, есть мода на инсталляции, которые требуют для своего оправданного существования стерильные пространства и громкие имена выставочных мест — без этих условий подобные сооружения теряют свою значимость и сам смысл.

— Лоуренс Вайнер позиционирует себя как скульптор, при этом он пишет тексты и продаёт тексты с инструкциями о том, какого размера и цвета должны быть буквы и прочие знаки. Он говорит: «Я скульптор, потому что мои фразы построены таким образом, что образы скульптуры возникают в голове зрителя».

— Для меня это звучит неубедительно. Если мы говорим о скульптуре, то имеем в виду трёхмерный объект, который можно обходить со всех сторон, открывая для себя с каждой что-то новое — новую комбинацию линий, форм, цвета и т. п.

— Но объект Вайнера имеет измерений больше, чем три. Он исходит из того, что образы рождаются в голове зрителя…

— Я понимаю, что он имеет в виду, но, на мой взгляд, этого мало. В некоторые головы его посыл войдёт так, как надеется этот творец, в другие — иначе. Одно дело — утверждение автора, другое — восприятие зрителя.

— Хорошо, но так можно сказать о любом произведении искусства.

— Да, верно. Он надеется, но надежда не всегда соответствует реальному положению дел.

— Кого сейчас можно назвать скульптором, учитывая, что в нашем распоряжении находятся разные медиа, которые меняют наше видение и способы восприятия. Может ли скульптор серьёзно утверждать, что он должен работать в трёх измерениях, поскольку сегодня существует множество других медиа, например, видеоскульптуры? Имеет ли сегодня смысл разделение на жанры? Или всё можно определить одним понятием — «искусство»?

— Наличие многих жанров, наверное, важно. Большее число возможностей лучше для самой сцены искусств, однако слишком широкая палитра направлений в выборе инструментария может привести и уже приводит к банальным имитациям искусства, чему способствует набирающая силу коммерциализация рынка. Это просто сделать, не требует больших затрат энергии и средств. Особенно большой соблазн для молодых художников с искажённым сознанием — этаблировать себя как производителей худ-товара.

Рука. 1988. Сталь. 50 × 50 × 20 см

— Разве не все художники повторяются и не все делают искусство как товар?

— Думаю, это не так. Худ-товар — это продукт, который преднамеренно производится для быстрых денег, в угоду третьесортным галереям и т. п. Это своего рода рабство, работа художника на манер фабричной, поточной линии имеет результатом творческое истощение и, как следствие, депрессию, нередко с печальным концом.

— В начале разговора Вы сравнили художественную жизнь с симфонией, с концертом. В какой части концерта Вы сейчас находитесь? Если бы это была последняя или предпоследняя часть, что в ней можно было бы услышать?

— Последней частью моего концерта, о чём мечтаю, могла бы стать реализация одного из проектов, которому я посвятил более четверти века — речь идёт о скульптурах, использующих для различных своих функций энергию звезды, вписывая себя в пространство окружающего нас Универсума.

— Какие надежды Вы связываете со своей большой выставкой в Третьяковской галерее? Что она для Вас — акт возвращения, удовлетворение амбиций, подведение итогов?

— Выставка в ГТГ для меня знак возвращения моего имени художника в пространство русской культуры, знак верности мастерам русского авангарда и знак надежды на утверждение того не делимого ничем мира, в котором существует и творит художник, мира вне примитивного полит-конъюнктурного восприятия действительности. Я это чувствую остро потому, что прожил две жизни в разных социально-политических системах, к счастью, благодаря своему призванию, в одном мире большой культуры, не имеющем границ.

— И всё-таки, что означает для Вас ваша персональная выставка в 2018 году в одном из значимых музеев мира — в Третьяковской галерее?

— Выставка в Новой Третьяковке является подтверждением того, что моя творческая деятельность здесь, на Западе, не напрасна. При этом я работал и продолжаю работать в пространстве русской культуры.

Маркус Миттрингер, Вадим Космачёв, Петер Нёвер (слева направо). Мастерская Вадима Космачёва. 2018. Хоэ-Ванд, Австрия

1. Московская средняя художественная школа до 1992 года; ныне — Московский академический художественный лицей Российской академии художеств (МАХЛ РАХ).

2. Далее — ГТГ.

3. Ныне — Национальный культурный центр Туркменистана.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: