Одним из самых выразительных и символичных произведений позднесоветской и постсоветской армянской архитектуры является здание мэрии Еревана. Автор проекта, выдающийся архитектор Джим Торосян, создал не просто административное здание, а архитектурный манифест, выстроенный на контрастах «внешнего» и «внутреннего», камня и бетона, света и тени. Подробнее о проекте читайте в материале.

Здание мэрии Еревана

- Текст:Карен Бальян31 октября 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Здание мэрии Еревана насыщенно текстовыми нарративами. Пространственно композиция похожа на известную Стокгольмскую ратушу с двумя прямоугольными объемами — вертикальным и горизонтальным. В решении длинного фасада мэрии с приставленной угловой башней Джим Торосян обращался к ратуше Рагнара Эдберга в Стокгольме, говоря об этом знаменитом сооружении с неизменным восхищением. Проект мэрии — здания городского совета Еревана — был начат в советский период, в 1980-е годы. В проектировании с Джимом Торосяном принимал участие его ученик Роланд Мартиросян. Начавшееся строительство здания прервалось после Спитакского землетрясения; возобновлено в 2000-е годы. В реализации здания важную роль сыграло участие строительной компании под руководством Гагика Галстяна.

В здании ереванской мэрии горизонтальных объемов два, второй горизонтальный объем убран во внутрь, в формировании фасада здания он не участвует (его выступающий из-за башни «хвост» присутствия длинного продолжения во внутрь не обнаруживает). Второй горизонтальный объем, однако, активно участвует в формировании внутреннего пространства. Между двумя объемами образуется пространство в виде протяженного коридора, составляя главную рекреацию здания — горизонтальный атриум, куда выведена функциональная «начинка», содержание здания, его «внутренность». Это пространство условного интерьера решено как внешнее — в виде «улицы» с двумя обращенными друг к другу фасадами, объединенными ритмом пологих арок. Джим Торосян последователен в своем нежелании оформлять интерьеры построек, считая внутренние пространства зданий незащищенными от последующих посторонних вмешательств и изменений. В логике такого подхода в перспективе внутренней «улицы» установлены знаки внешней архитектуры: декоративная колонна и стела с изображением Александра Таманяна — архитектора, создавшего план современного Еревана [1].

План Таманяна в виде рельефа выложен на фасаде, «вывернув» внутреннее содержание наружу, — оригинал первого сохранившегося варианта генплана Таманяна, датированный 1924 годом, находится в собрании музея города Еревана, расположенного в крайнем крыле здания мэрии. Архитектура внутренней «улицы» бетонная, при этом снаружи здание выложено камнем. Джим Торосян следует своему принципу архитектоники «внешнего — внутреннего», обозначает внутреннюю часть здания, оставив ее поверхности бетонными и использовав камень лишь для внешней архитектуры, для фасада. В подобной тектонической системе Джим Торосян построил большинство своих сооружений: мемориал советской власти, Каскад, метро, Музей современного искусства.

В дискурсе «внешнее — внутреннее» в решении здания мэрии Джим Торосян максимализирует свой принцип, «отрывая» фасад от интерьера, — за фасадом внутреннее содержание постройки не угадывается. Стена фасада — самоценная плоскость, концепт, обращенный к классической армянской и традиционной ренессансно-барочной традиции, противоположный модернистскому принципу единства «внешнее — внутреннее» (отказ модернизму). Однако стена мэрии не превращена в буквально оторванную от тела здания плоскость, как это будет сделано в других решениях: поликлиники (сейчас — банка), баптистерия Эчмиадзина, стены на площади Спитака. Выложенная из идеально стесанных блоков прекрасного, переливающегося под армянским солнцем в зависимости от времени дня розово-охристыми оттенками туфа кладка стены мэрии решена как традиционная каменная конструкция, слитая с телом здания. В такой же тектонической системе решена и приставленная вертикаль башни. Джим Торосян остается верным традициям окружающей его постройку каменной архитектуры. Джим Торосян сообщает зданию масштаб перехода архитектуры в скульптуру, где приставленные друг к другу горизонтальный и вертикальный объемы воспринимаются как два гигантских каменных блока, врезанных один в другой. Эффект восприятия горизонтального и вертикального объемов как каменных блоков подчеркивает отсутствие ската кровли [2].

Джим Торосян в пластическом решении фасадов, словно скульптор, своим резцом удаляет из плоскостей «блоков камня» — двух объемов здания — «лишние» части, достигая эффекта скульптурности [3]. Сточенные слои камня образуют сложный ритм вертикалей и горизонталей главного фасада, расчерченного в соответствии с мастерски интерпретированными канонами классики. Использованы две разные, совмещенные друг с другом, словно наложенные одна на другую кальки, схемы архитектоники. Первая, можно сказать, вертикальная схема «периптера» образована ритмом оборванных на «полуслове» колонн без капителей, вставленных в ниши, завершенные конхами. Идея «периптера» повторена в большем масштабе опять же покрытых конхами ниш, каменное тело которых разрезано ритмом узких стеклянных просветов. Джим Торосян, очевидно, использует здесь ренессансный мотив изображения на фасаде двух масштабов ордера.

Вторая схема архитектоники — горизонтальная, образована выступающей вперед полосой аттиковой ленты, состоящей из повторяющегося ритма больших конх. «Калька» этой второй схемы напоминает бетонную композицию Оскара Нимейера — его проекта министерства обороны в Бразилиа (1974 год). Проводя эту параллель, я имею в виду одинаково последовательное обращение обоих Мастеров к канонам классики. К. Фремптон отмечает, что Нимейер «…сконцентрировался на создании чистой формы, более тесно связанной с традициями неоклассики» [4]. Две схемы выстроены/наложены одна на другую, создавая сложную, художественно самостоятельную архитектоническую модель, обращенную к классике и одновременно к современности, — принципиально важный нарратив концепции модернизма Джима Торосяна.

Протяженный фасад мэрии имеет чрезвычайно выгодное расположение с точки зрения падающих лучей солнца. Яркое ереванское солнце высвечивает конструкцию архитектурных форм, словно отражающих музыкальный ритм! Вертикальный объем мэрии навеян средневековыми образами, обращен к канонам готики. Срезающие угол узкие парные ниши завершены небольшими конхами — след динамичного ритма длинного главного фасада.

Сверху на «вырезанном» из массива каменного тела скосе угла (редкое для Джима Торосяна решение отойти от прямого угла) установлена покрытая расцвеченным декором стела, над ней же нависает скульптурная консоль в форме птицы — еще одна после восьми на полукругах «цветков» метро. Стела и консоль чисто готические по своей тектонической «неустойчивости». Использование готических канонов, однако, встраивается в общий языковой концепт барочного модернизма. Джим Торосян свободно оперирует формальными приемами европейской архитектуры: «Тенденции последнего (барочного стиля. — К. Б.) свободно сочетаются с тенденциями готики…» — считал Макс Дворжак, анализируя архитектуру XVI века [5]. Эта цитата лишний раз должна свидетельствовать, насколько широкими были обращения Джима Торосяна к мировой архитектуре. Архитектура здания мэрии — пример безукоризненного знания им классических канонов архитектуры, свободного владения формой и, конечно, потрясающего воображения.

В одном из вариантов решения башня имела навершие в виде декоративной скульптуры. Пластические формы навершия барочные, в виде разветвленного «цветка». Однако по сейсмическим требованиям проект был отклонен. Верх башни получил стеклянное решение, в котором Джим Торосян вернулся к раннемодернистским «стерильным» формам. Строительство здания ереванской мэрии, как было сказано, завершилось в начале XXI столетия, но оно, конечно же, относится к XX веку, когда было спроектировано и частично построено.

Плоскость главного фасада мэрии, несомненно, выдающееся решение, по-своему завершающее длительный цикл в поиске национальной формы несколькими поколениями армянских архитекторов. Тектоническая традиционная система каменной кладки находила выражение в первую очередь в композиции фасада. На пути развития было много успешных решений, главные из них — фасад Дома правительства Таманяна и следующий за ним фасад здания треста «Арарат» Геворка Кочара и Рафо Исраеляна. Первоначальный проект Дома правительства Таманяна датирован 1926 годом. Строительство фасада, обращенного к площади, завершено в 1941-м. Остальные части здания достроены в 1950-е годы. Строительство комплекса винного комбината было начато в середине 1930-х годов Г. Кочаром и Р. Исраеляном. После ареста Г. Кочара проектирование продолжалось Исраеляном до 1960-х годов, после чего было прервано. Фасад винного комбината по эскизам Исраеляна был достроен одновременно со зданием мэрии в 2000-е годы.

Модернистский фасад мэрии, сильно выделяясь цветом камня и формальным языком, однако, прекрасно гармонирует с расположенным напротив исраеляновским решением, содержащим ордерные элементы, — Джим Торосян очевидным образом строит композицию фасада на строгих канонах классики. Ритм, высота, тектоника, масштаб, масштабность, градостроительное решение — весь арсенал классической архитектуры, присутствующий в обоих совершенно различных по характеру и форме сооружениях, не только не создает ни малейшего антагонизма между ними, но и прекрасным образом соединяет, обнаруживая внутреннюю родственность, подобно тому, какая была между двумя их авторами. К сожалению, другие постройки, примкнувшие к двум шедеврам армянской архитектуры, не сумели сохранить необходимую в данном случае нейтральность, нарушив образовавшуюся между ними гармоническую связь.

[1] Скульптор Гетик Багдасарян.

[2] Еще одна характерная, сугубо модернистская деталь, обращенная и к ренессансным фасадам, на которых парапеты и сильно выступающие свесы карнизов закрывают скаты кровель, — ни у одного сооружения Джима Торосяна нет кровельного ската.

[3] Подобную формулу компоновки фасада мэрии по принципу «удаления» лишних частей камня отметил архитектор Юрий Григорян.

[4] Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. М. : Стройиздат, 1990. С. 376.

[5] Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: XIV и XV столетия : курс лекций : в 2-х т. / [пер. и коммент. И. Е. Бабанова]. М. : Искусство, 1978. Т. 2. С. 116.

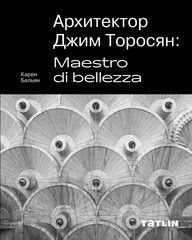

На обложке: Фрагмент фасада. Главный вход. Ереван, 2004 год

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: