Сказать об Александре Константинове «московский художник» едва ли будет правильно — за границей им создано значительно больше проектов, чем в России. Разработав свой собственный стиль и язык в искусстве, он занимает особое место на современной художественной сцене. Его грандиозные произведения требуют нового пространственного опыта и культурно-исторического контекста, расширяя географию современного русского искусства. Уникальная интегрированность его работ в окружающую среду ставит их на самую границу между изобразительным искусством и архитектурой. Вопрос пограничности жанров уже долгое время не теряет своей актуальности и рассматривается как теоретиками, так и практиками. Прекрасный пример — беседа архитектора и профессора Евгения Асса с Александром Константиновым, проведенная порядка десяти лет назад, но от того не потерявшая смысла, остроты и важности.

В приграничной полосе

- Текст:Евгений Асс27 мая 2019

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

— Меня всегда интересовал вопрос о границах архитектурности, о синтезе архитектуры и искусства. В частности, эта тема была предметом внимания в советские времена, масса людей ломала копья по этому поводу. Предложенные тогда решения хорошо известны. При всем разнообразии они заключались в апплицировании художественных произведений на архитектурное тело, на поверхность, как правило, скучную и необязательную. Художник должен был нанести на архитектуру модернизма, которая по советским представлениям является немой, некие семантические слои, обогатив, скажем, торцы пятиэтажек вполне понятным тематическим содержанием. При этом художникам-монументалистам была предоставлена относительно большая, нежели станковикам, свобода в выборе языка.

— Это было логично, поскольку и архитектуре было разрешено использовать гораздо более современный интернациональный язык. Работая с большим масштабом, не обязательно было скрывать свое знание большого искусства.

— Совершенно верно. Советское монументальное искусство также опиралось на достижения мирового искусства. Например, на работы мексиканцев или Фернана Леже, чьи взаимоотношения с архитектурой носили прикладной характер. Затем в этой области произошел некий сдвиг, связанный для меня и с появлением концептуального искусства, и с новым осмыслением архитекторами и художниками своих задач, и, я бы сказал, с появлением посланий нового типа. Можно назвать ряд художников, скажем, Даниеля Бюрена или Кристо, которые стали работать с большими поверхностями, но не в качестве декораторов, а в качестве создателей пространственных метафизических абстракций, семантически лежащих скорее в поле архитектуры.

Понятно, почему я затеял этот разговор, ты используешь тот же подход — твои работы в последние годы перешли на архитектурный масштаб и сами по себе в значительной степени стали архитектурой. И здесь в теоретическом плане начинается интересный и довольно сложный момент. Считать ли твои работы архитектурными, скульптурными или графическими. Архитектура в отличие от скульптуры, как правило, населена. Это делает архитектуру, вообще говоря, осмысленной. В отличие от архитектуры твои работы не имеют прямого функционального назначения.

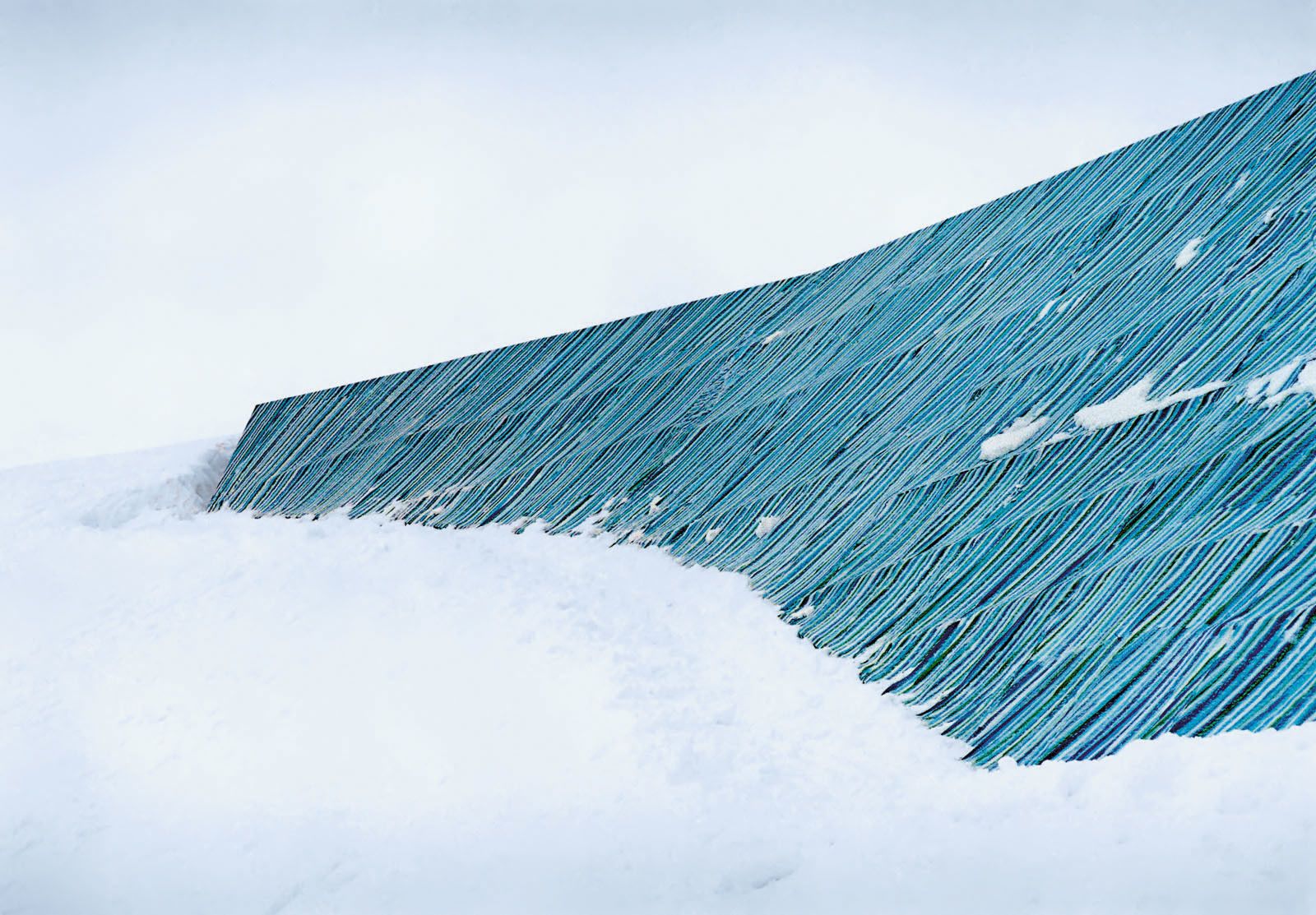

Покров. Ферапонтово, Вологодская область, Россия, январь 2003

— Действительно, за малым исключением, например, норвежского проекта, «Домика Ромбергов» или инсталляции в женевском парке, мои постройки никак не использовались в практическом плане. Это не возводилось в принцип, но, тем не менее, как правило, закладывалось изначально.

— Вот мне и интересно, как ты сам определяешь свое положение — до архитектуры, внутри архитектуры, после архитектуры? И в чем была бы разница, если с самого начала эти вещи имели бы функциональный характер. В конце концов, это вопрос бюджета... или это вопрос высказывания?

— И того, и другого. Знаешь ли, иногда бюджет играет роль ментора, дающего диктанты вместо того, чтобы позволять писать сочинения. Вообще сама постановка вопроса о принадлежности произведения к тому или другому виду искусства в наше время звучит весьма сомнительно, если не брать очевидных примеров, когда и спрашивать-то не о чем. Хотя архитектура, безусловно, стоит особняком, и для меня персонально разговоры о прикосновении даже по касательной к этому цеху — большая честь. Я неоднократно думал о том, чтобы создать работу, которая имела бы практическое назначение, просто по ряду причин это пока не получилось. Появление социального статуса совсем не обязательно повлияло бы на ее вид или выбор материала. С этой точки зрения функциональность, на мой взгляд, вряд ли может служить критерием архитектурности, по крайней мере, применительно к моим работам. Мне кажется, более точной характеристикой могло бы быть время жизни произведения, предназначенного для публичного пространства. То, что я делаю, временно, — сроки существования моих инсталляций исчисляются месяцами. Долгожителем была «Вилла Бернаскони», простоявшая в парке Ланси полтора года. Параметр времени в большей степени влияет на философию произведения, и его изменение привело бы к другому результату, который, вероятно, был бы ближе к архитектуре. У архитектуры есть свой хронометр. Одна из парадоксальных сторон моих работ состоит в соединении архитектурного пространственного масштаба и не соответствующего архитектуре временного масштаба музейной выставки.

Вилла Бернаскони. Ланси, Женева, август 2004 — ноябрь 2005

— С этим

тесно связана подоплека моего вопроса. Парадокс существует даже в этимологии

слова «монументальный». Монументальность означает большой размер и одновременно

отсылает к вечности. В современном искусстве этот парадокс выражается в том,

что работы большого масштаба, как правило, временны. И, напротив, на вечность

претендуют относительно небольшие произведения, допускающие музейное хранение.

Я не говорю о работах, для которых их разрушение является неотъемлемой

составляющей. Как я понимаю, разрушение инсталляций не входит в твою стратегию.

— Да, из двух услуг, которые обычно предлагает джинн, — разрушить город или построить дворец, — я предоставляю лишь вторую.

— Ну, может, не дворец, но дома, виллы, ледники и кварталы ты строишь и принадлежишь как раз к тем художникам, которые создают гигантские, но временные объекты в публичных ландшафтных или городских пространствах. Но в современном городе помимо тех единичных примеров, которые предоставляет искусство, в огромном количестве присутствуют объекты другого типа, также временные и тоже гигантского размера. Я имею в виду рекламные панно, которые, кстати сказать, зачастую полностью закрывают фасады зданий, подменяя собой архитектуру. В чем ты видишь принципиальную разницу между ними и твоими изысканными, элегантными графическими построениями. Ведь их существование и присутствие твоих работ в городской среде в каком-то смысле идентично.

— Прежде всего, различие заключается в содержании рекламы и смысле моих обращений. Как известно, реклама всегда цинично утверждает возможность дешевой покупки человеческого счастья и здоровья. Мои же работы лишь напоминают человеку о его способности мыслить и чувствовать. Они вовсе не обязывают применять эти способности, оставляя право выбора, — пройти мимо, не повернув головы, или, скользнув боковым зрением, включить свой мозг и душу. Платить за работу этих органов придется самому зрителю собственными усилиями и напряжением, без каких-либо скидок и распродаж. Так что в отличие от рекламы я не подыгрываю обывателю. Хотя всячески стараюсь облегчить его задачу, пользуясь для этого разными приемами. Один из них заключается в использовании образов, тривиальных для узнавания. Мимоходом замечу, что этим приемом пользуется и реклама, у которой вообще есть чему поучиться, чтобы расширить возможности общения с публикой. Надеюсь, я одинаково далек как от желания забаррикадировать путь к пониманию того, что я делаю неимоверными сложностями толкований, так и от нарочитых подсказок, лишь оскорбляющих зрителя.

Белый квартал. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва, июнь — июль 2006

— Мне кажется, сейчас существуют достаточно сильные стратегии взаимодействия искусства с потребительской культурой. Я позволю себе привести один пример — это Джени Хольцер, которая работает с массмедиа со сдвигом в другие семантические области. Используя этот ужасный материал, она переводит его в иной пласт понимания. Ты используешь другой подход.

— Не думаю, что это так. Напротив, мой метод во многом схож со стратегией Хольцер. Она берет визуальные клише и технику массмедиа и подменяет их содержание, в прямом смысле слова меняя тексты посланий. Часто результат возвращается на первоначальное место — она размещает свои проекции и бегущие строки в стандартных рекламных местах. Но иногда Хольцер использует для своих работ не вполне обычные для рекламы места — например, альпийские скалы или потолок Берлинской национальной галереи.

Как уже было упомянуто, я тоже занимаюсь заменой смыслов на больших поверхностях, которые вполне могли бы продаваться как места для размещения рекламы. Разница лишь в том, что мои тексты написаны на языке линий, ритмов и цветовых отношений. Порой мои инсталляции также оккупируют территории, на которых массмедиа не селятся. Так было, например, с «Ледником», построенным на склоне Альп, или «Виллой Бернаскони» в парке Ланси. Изменение не только смысла «рекламы» как отправной точки, но и контекста, в которой помещается результат, уводит от стартовой позиции: из самой сердцевины банальности — на невероятное расстояние.

— Но все же есть одно существенное отличие твоей и ее техник. Хольцер эксплуатирует ту же технологию, что и массмедийные прототипы ее произведений. Ты же заклеиваешь свои немыслимые поверхности вручную. Является ли это для тебя принципиальным моментом?

— В общем, нет. Это просто прием художника, нашедшего для решения стоящей перед ним проблемы адекватный материал и технику исполнения. Это всего лишь средства, играющие весьма второстепенную роль. Предметы на кухне творчества. Им можно уделить внимание в разговоре о вспомогательных промежуточных задачах, таких как соединение и взаимозаменяемость линейных и временных ритмов и масштабов, считываемость цитируемых изображений, узнаваемость затронутых тем и т.п. Словом, всего того, что превращает кусок трехмерного Евклидова пространства в то странное «нечто», которое принято называть произведением искусства.

Ледник. Лех, Австрия, январь — апрель 2005

— Ты вскользь упомянул о пространстве и времени, в твоих работах они переплетаются в разнообразных сочетаниях. Как ты смотришь на состояние этих категорий в современном мире, на очевидные изменения, которые они претерпевают?

— Известно, что на протяжении пары веков пространство было обесценено как предмет аналитический и реакционный, в противовес времени, на котором было сфокусировано внимание мыслителей. То, что я делаю, можно отнести к ряду попыток реабилитировать пространство, которые предпринимаются последние десятилетия. Это чрезвычайно сложная и многоуровневая проблема. Отмечу лишь две вещи. Первое то, что современные представления о структуре пространства не сводятся к школьной арифметической задачке о трех координатах. Второе то, что стационарное состояние становится большой редкостью, в частности, современный зритель всегда находится в движении, всегда куда-нибудь торопится или, по крайней мере, ждет звонка на свой мобильный телефон. Как следствие, невероятно возрастает роль бокового зрения и параллакса во всех его смыслах и проявлениях.

— В самом деле, так, например, в архитектуре все больший удельный вес приходится на транзитные пространства в ущерб терминальным. Даже у себя дома человек находится не вполне в терминале, поскольку там есть телевидение, электронная почта, интернет и т.п. То есть, это больше не замкнутое и не завершенное пространство. Я недавно читал мемуары XVIII века, мемуары обычных людей, и это особенно интересно, поскольку там нет никакой литературы. Просто описание быта и процессов, происходящих в доме, в компактных и замкнутых пространствах, в которых время течет неторопливо. И оно в них и замкнуто, так как там нет никаких окон, через которые врывается чужая, другая жизнь, как в наше время она врывается через телефон или радио.

— Я бы добавил, что сейчас появились совершенно новые «окна», такие как интернет и мобильный телефон, они прорублены уже в персональное пространство, можно сказать, в тело и мозг человека.

Свет в ноябре. Трондхейм, Норвегия, ноябрь — март 2005

— Совершенно верно. Так что даже индивидуальное пространство потеряло границы, поэтому и все временные процедуры становятся неустойчивыми. Конечно, астрономическое время сохраняет свою ритмическую структуру, но персональное время стало совершенно иным и отмеряется очень краткими циклами. Изменились и скорости, то есть то, что соотносит время и пространства. При тех темпах, в которых мы живем, законы классической физики начинают как-то шалить.

— Именно так, законы современной физики переходят на социальную жизнь. Когда скорости огромны, а времена малы, в силу вступает квантовая механика человеческих взаимоотношений, сдвигая и изменяя все привычные представления. В частности, взгляд современного человека, аберрация его глаз трансформированы многочисленными экранами, в которые он смотрит зачастую больше, чем на реальный мир. Миллионы людей буквально живут по ту сторону экрана в виртуальной действительности. Скорости изменения картинок на экранах существенно превосходят быстроту, с которой визуальные образы меняются в реальной жизни. Эдакое информационное цунами, захлестывающее в первую очередь те области человеческой деятельности, которые, так или иначе, связаны с изображениями. Вернемся в город и посмотрим на рекламу. Любой рекламный баннер, если это не экран непосредственно, как, скажем, на Таймс Сквер или Манежной площади, то отпечаток с компьютерного дисплея. В изобразительном искусстве появляется множество видеопроектов и работ, так или иначе связанных с культурой экранов. А как на твой взгляд влияют эти новые «окна» — дисплеи, гигантские экраны и маленькие экранчики — на идею окна в архитектуре?

— Традиционное окно было картиной, за которой открывается, скажем, пейзаж. Стена-окно Миса ван дер Роэ представляла разрушение барьера между внутренним и внешним пространством. Идея современного окна — это мембрана. То есть это не картина и не «отсутствие» границы, а это экран, который в продвинутой современной архитектуре задает разграничение внутреннего и внешнего.

— Как это проявляется или подчеркивается технологически и пластически?

Покров. Парос, Греция, сентябрь — октябрь 2003

— Появляется огромное количество матового остекления. Стекло используется в несколько парадоксальной роли. Стекло, вроде бы, должно быть прозрачным, а здесь оно только светопрозрачное. Оно передает не информацию, а свет. Отчетливость просвечивающего изображения зависит от соотношения внутренней и внешней освещенности, как от мощности проектора в кинотеатре или качества плазменной панели. Зачастую эти поверхности используются в качестве экранов непосредственно, как, например, в МоМА. При этом спроецированное изображение считывается одинаково хорошо снаружи и изнутри.

В твоих работах также присутствует похожий эффект. Из-за полупрозрачности пластика и прозрачности скотча рисунок просматривается с обеих сторон. И порой, особенно когда ты используешь внутреннюю подсветку, выглядит как проекция цветного слайда. И возможно, таким образом ты охватываешь ту часть зрителей, которые способны смотреть на мир только через объектив фото- или кинокамеры. Я помню одну сценку, которая произвела на меня впечатление лет 15 назад, когда только появились портативные камеры с откидным экранчиком. Мне повстречалась в соборе Святого Петра группа туристов, человек пятьдесят с камерами. Экскурсовод им чего-то такое рассказывает, а они не смотрят собственно на пространство, они смотрят только на экран. Они живут экранным изображением того, что их окружает. Когда экскурсовод говорил: посмотрите направо, они все поворачивали направо свои камеры и выглядели как группа зомбированных операторов.

— Скорее, они просто перекладывали ответственность и напряжение, которым сопровождается всякое активное восприятие, на электронику. Можно поиронизировать над тем, что теперь возможности восприятия человека зависят от настроек и ресурсов памяти его аппаратуры. Хотя вообще-то они зависят от способностей мозга и содержимого его собственной памяти. Известно, что люди размышляют редко, в то время как глубоко в их природе заложена способность находить удовольствие в узнавании знакомых образов. И это одна из причин, по которой мои работы являются скорее коктейлями картинок из банальной повседневности и истории искусства, чем представителями «неповторимого» авторского видения. Диалог с мотивами окружающей архитектуры или ландшафта, совмещение языка вульгарного китча с цитатами шедевров расширяют спектр прохожих, способных обратить внимание на инсталляцию и превратиться в зрителей. Ведь восприимчивость, готовность видеть существенно зависит от образовательного уровня и социальной принадлежности. Только тогда, когда прохожий становится зрителем, художественное происшествие, которое я устраиваю в городе, превращается в эстетическое событие. Правда, для меня такая стратегия всегда связана с вопросом, а должно ли произведение стараться обратить на себя внимание? Если оно должно за это хотя бы чем-то расплачиваться, кокетничать, чем-то поступиться, то мой ответ отрицателен. Не знаю, правильно ли это — ведь в большом городе легко остаться незамеченным. Не правда ли, что то же, и даже в большей степени, относится и к архитектуре. Живя среди нее и находясь в ней, человек может вовсе не обращать внимания на гармонию или уродство зданий.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: