Архитектор Сигизмунд Владиславович Домбровский провел часть жизни в Свердловске и был автором Домов Горсовета, набережной Городского пруда, сквера у Оперного театра и других значимых для города объектов. В книге «Альбом архитектора Домбровского» рассматриваются уникальные эскизы из альбома архитектора, созданные в марте 1918 года. Рисунки, опубликованные впервые, позволяют ближе познакомиться с началом творческого пути Сигизмунда Владиславовича. В отрывке из книги публикуем процесс работы над памятными досками, стелами и тумбами.

«Ум не терпит неволи»

- Текст:Григорий Мазаев, Татьяна Быстрова20 мая 2024

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Доска с высказыванием русского писателя Дмитрия Писарева (1840–1868) «Ум не терпит неволи» размещалась на площади Восстания на углу ограды Вдовьева дома; по описанию в Ленинском плане монументальной пропаганды она изображала мальчика, машущего куском ткани. Весьма странная композиция и странное место размещения, скорее такой лозунг подходит для здания университета. У Домбровского этот лозунг выполнен в виде простой прямоугольной доски с заглубленным текстом, сверху прикрытой классическим карнизом. Есть и другой вариант: доска прямоугольная, вытянутая по вертикали и украшенная по бокам двумя декоративными элементами в виде прямоугольных розеток с цветком.

Наибольшее количество вариантов памятных досок архитектор Домбровский рисует для лозунга «Лучше довольствоваться куском хлеба, чем гнуть спину». Эта цитата из притчи персидского поэта Саади (1210–1292) о двух братьях, один из которых работал на султана, а другой не хотел гнуть на него спину. Это очень странный лозунг для страны, прославляющей труд и человека труда: вспомним памятник «Освобожденному труду» скульптора Степана Эрьзи в Екатеринбурге и активно пропагандирующийся прямо противоположный лозунг «Кто не работает, тот не ест», который также проработан архитектором Домбровским. И как тут не вспомнить «ленивого швейцара» из дневников Бунина от 10 марта 1918 года! Насколько странен лозунг, настолько странные эскизы его архитектурного воплощения. В одном варианте это огромная доска на трех кронштейнах, богато декорированная: по бокам изображены тучные снопы, раскинувшиеся на верхнюю планку доски, а в середине — полукруглый арочный элемент, на котором в лучах солнца изображены серп и молот — символы труда и единства рабочих и крестьян. Лозунгу «не работать» придан государственный статус, но неясно, откуда тучные снопы, если «лучше не гнуть спину»? Удивительное смешение идей труда и революционной свободы, которое было возможно разве что только в 1918 году. Яркая примета времени! Рядом с этим эскизом изображена еще одна доска без текста, но в тех же пропорциях и размерах — вариант первоначальной доски. Она так же архитектурно украшена, имеет карниз и полочку с кронштейнами, снопы по бокам заменены на балясины, стиль которых ближе к неорусскому конца XIX — начала XX века, чем к классике.

Этот же мотив использован в третьем варианте: крупная помпезная доска, украшенная карнизом с полуциркульным фронтоном с изображением серпа и молота, по бокам — странные мощные балясины с прямоугольными вставками, как какая‑то деталь с боярского терема. Завершает эту серию простая доска 2 × 1 аршин с заглубленным текстом: просто и понятно — «Спину не гнем и живем очень скромно».

Среди проектов досок есть стела, предназначенная для установки на Екатерининской площади. Она низкая, кубической формы с полуцилиндрическим завершением и похожа на надгробный памятник. Приземистая кубообразная форма очень тяжела. Если можно так выразиться, она монументальнее своих размеров и прямо-таки вдавливается в землю. Массивный постамент нарушает логику масштабирования, перевешивая весь остальной объем. Их монументальность сродни монументальности менгира и дольмена — архитектор уходит еще глубже Месопотамии в искусство неолита.

Подрезы сложной конфигурации на углах куба с наставительной фразой «Лучше довольствоваться куском хлеба чем гнуть спину» (запятой нет на эскизе) не продиктованы никакими эстетическими или практическими соображениями, скорее всего, это попытка как‑то облегчить объем, «вырвать» его зрительно из земли. Если эта стела похожа на надгробный памятник, то следующий вариант прямо копирует могильную плиту, лежащую на земле «у дорожки в парке или на одном из бульваров в Москве», как гласит примечание Домбровского к рисунку. Плита простой прямоугольной формы с бортиком по периметру, на лицевой стороне изображение перекрещенных серпа, молота и все того же тучного снопа. Две трети поверхности занимает надпись, разделенная для удобства чтения на отдельные строки. Видимо, здесь и похоронен революционер, не гнувший спину!

И, конечно, есть варианты тумб, размещаемых в Екатерининском парке. Первый вариант — простой куб, на лицевой стороне которого рельеф с изображением серпа и молота, двух снопов и чаши, наполненной, видимо, яблоками. Текст написан на гладкой боковой стороне.

Второй вариант — трапециевидный блок с четырехскатной открывной плитой. Текст — на лицевой стороне в небольшой рамке, повторяющей стандартную форму памятных досок, ниже расположен небольшой фонтанчик в виде крана, торчащего из розетки. Предназначался для установки «у Самотёки». Занимаясь несвойственным ему делом, архитектор ищет способы размещения текста на плоскости. При этом тема свободы, равно как идея созидания из разрушения, присутствующая во втором тексте, не отражены в формах объектов. Их семантика говорит о замкнутости на себя, отсутствии открытости, отсутствии движения. Текст отчужден от архитектуры, не приходя к единству с ней.

Трапециевидная форма второго сооружения, предназначенного для Самотёчного бульвара, ничем не обусловлена, это форма ради формы, к тому же подчеркнутая довольно легкомысленным водопроводным краном с флоральной окантовкой, высокой травой по сторонам, нелепыми бантообразными элементами по бокам таблички с надписью «Кто не работает да не ест». Ни иронии, ни насмешки здесь нет, однако серьезный по назначению объект выглядит сплошным диссонансом.

Полуцилиндрическое навершие монумента «Лучше довольствоваться куском хлеба чем гнуть спину» способствует его относительной пропорциональности, но делает его очень похожим на такой же элемент у Руднева. Однако вряд ли Домбровский копирует Руднева. Скорее, оба они овеществляют архетипы архитектурных форм.

Согласно Карлу Юнгу, архетипы — это первичные схемы образов, воспроизводимые бессознательно: «...это непредставимая, бессознательная, предметствующая форма, которая является, по-видимому, частью унаследованной структуры психики и может поэтому спонтанно проявлять себя повсюду и в любое время»1. То есть архетип — это некие возможности воспринимать мир и реагировать на него. Архетип связан с понятием «коллективного бессознательного», введенного Юнгом, универсального фундамента душевной жизни всех и каждого: «Коллективное бессознательное больше похоже на атмосферу, в которой мы живем, чем на что‑то, что находится внутри нас»2. Эта атмосфера жертвенности и смерти, характерная для 1918 года, создает «коллективное бессознательное» русской художественной интеллигенции, нуждающейся в чувстве уверенности и устойчивости мира. Из него и черпают зодчие образы архитектуры мемориальных объектов, столь похожие друг на друга.

Доска с надписью «Кто не работает, тот не ест» была установлена на Гоголевском бульваре по проекту скульптора И. С. Ефимова3. Это цитата из Нового Завета, из второго послания к фессалоникийцам Святого апостола Павла, глава 3, стих 10: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Ее часто использовал в речах Ленин, поэтому его и считали автором. Возможно, поэтому она и попала в перечень мыслей «для просвещения трудящихся». Домбровский проработал и эту тему: им выполнен эскиз для установки доски на здании института на Екатерининской площади. Курьез в том, что это бывший институт благородных девиц. Это прямоугольная доска с декоративными элементами, неоднократно используемыми им в других эскизах, дополнительно украшенная полурозеткой сверху. Есть еще один вариант, более простой и с несколько измененным текстом: «Кто не работает — да не ест». И еще один, почти полностью повторяющий «боярскую» доску с надписью о «куске хлеба».

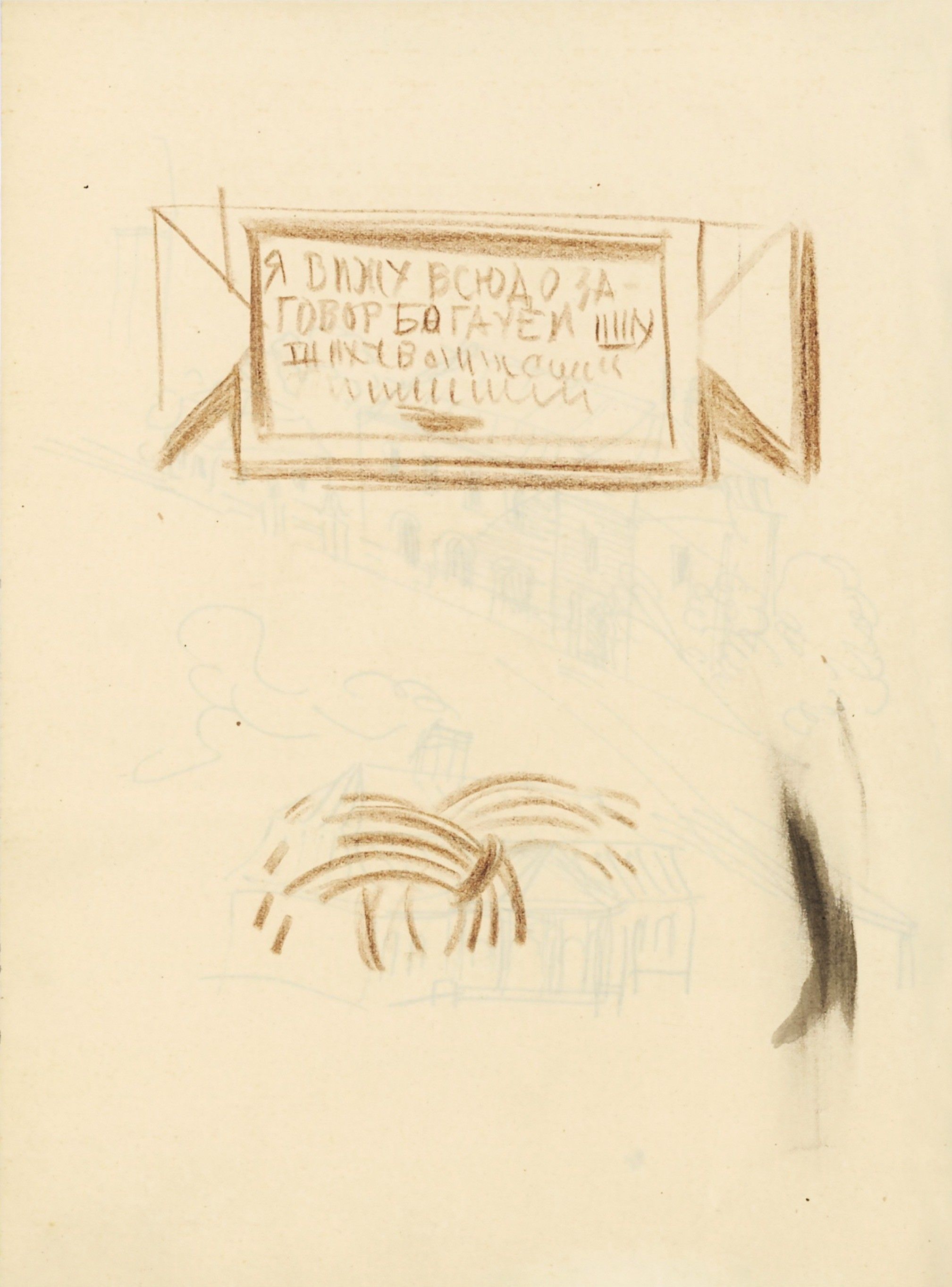

Последний лозунг «И вижу всюду заговор богачей, ищущих своей собственной выгоды под именем и предлогом блага» — высказывание Томаса Мора — размещался на правом флигеле Екатерининского института, автор мемориальной доски неизвестен. У Домбровского он написан несколько иначе: «Я вижу всюду заговор богачей, ищущих свои выгоды под именем и предлогом блага». Здесь общее и неперсонифицированное «И» заменено на конкретное «Я», что сразу создает «отсыл» к читателю этого лозунга. Доска простой формы, часто повторяющейся в этих работах архитектора.

Эскиз доски «Я вижу всюду заговор богачей, ищущих свои выгоды под именем и предлогом блага»

Эскиз доски «Я вижу всюду заговор богачей, ищущих свои выгоды под именем и предлогом блага»

Анализ текстов, предназначенных для «просвещения» трудящихся и посвященных «предшественникам социализма и его теоретикам и борцам, а также тем светочам философской мысли, науки, искусства, которые, хотя и не имели прямого отношения к социализму, но являлись подлинными героями культуры»4, показывает, какой сумбур царил в головах людей весной 1918 года. В «предшественники социализма» попали апостол Павел, персидский поэт XIII века Саади, Толстой и Писарев, анархисты Бакунин и Кропоткин. Но ни одной прямой цитаты Ленина нет! Культ вождя еще не сформировался.

Интересно, что почти все работы Домбровского по этой тематике связаны с Екатерининским парком, площадью, институтом. Создается впечатление, что ему был поручен этот участок в период его работы в мастерской Моссовета. Екатерининский парк, ныне парк Российской армии, расположен между улицами Советской армии, Олимпийским проспектом и Суворовской площадью. Здесь же располагался Институт благородных девиц, ныне — Центральный Дом Российской Армии (ЦДРА).

Загадкой рисунков Домбровского является изображение главных символов герба РСФСР, принятого в 1918 году, — эмблемы единства рабочих и крестьян — перекрещенных серпа и молота. Считается, что ее «случайно» придумал 25 апреля 1918 года художник Евгений Камзолкин, когда разрабатывал эскизы оформления Москвы к 1 Мая 1918 года. В альбоме Домбровского, начатом в марте 1918 года, содержится ее изображение минимум шесть раз и в различных вариантах: простое перекрестье серпа и молота, в сочетании со снопом пшеницы, в лучах солнца, в картуше, напоминающем гербовый. Если эти недатированные эскизы мемориальных досок нарисованы сразу после принятия декрета от 12 апреля 1918 года, то они более ранние, нежели эскизы Камзолкина. В пользу этого говорит вариантность прорисовки эмблемы, поиск ее композиции и формы. Если бы Домбровский использовал эскиз Камзолкина, вариантность была бы исключена для уже принятой эмблемы. Отметим, что рисунков Камзолкина 1918 года нет, существуют только более поздние, хорошо проработанные и оформленные.

1. Юнг К. Проблема души нашего времени. М.: Прогресс, 1994. 329 с.

2. Там же.

3. Хазанова В. Советская архитектура первых лет Октября, 1917–1925 гг. М.: Наука, 1970. С. 213.

4. Толстой В. П. Ленинский план монументальной пропаганды в действии. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1961. С. 7.

Обложка статьи: архитектор Сигизмунд Домбровский

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: