Один из крупнейших культурных очагов русского Севера — Великий Устюг создал свою школу каменного зодчества, богато представленную не только в самом городе, но и за его пределами. Между тем местные мастера, без которых был бы немыслим такой размах строительства, выявлены крайне слабо. Они почти обделены вниманием даже в капитальном исследовании по планировке и застройке города [1]. Обнаруженные архивные документы позволяют осветить этот немаловажный вопрос. В этом тексте из книги «Народные мастера-каменщики в русской архитектуре XVIII века: Великий Устюг, Вятка, Урал» кандидата искусствоведения, профессора Уральского государственного архитектурно-художественного университета Анри Юрьевича Каптикова речь пойдет об устюжских мастерах второй половины ХVIII века и их вкладе в развитие храмовой архитектуры города.

Строительные кадры Устюга Великого

- Текст:Анри Каптиков27 марта 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Выясняется, что в ХVIII веке устюжское каменное строительство чем дальше, тем больше опиралось на собственные силы. Если еще в 1728 году для перестройки Успенского кафедрального собора были наняты «Ярославского уезду гороцкого стану… села Медягина деревни Меленок Михайло большой да Михайло меньшой Борисовы дети» [2], то позднее каких-либо упоминаний о работе приезжих мастеров не встречается.

Ответственные задания стали доверять своим каменщикам. В 1739 году «каменных дел подрятчик устюжанин посадской человек Алексей Васильев сын Аленев» возвел «у новособорной при доме Его Преосвященства каменной теплой церкви в трапезе… вместо старого разобранного каменного своду новой каменной ж свод» [3].

Во второй половине столетия число устюжских строителей непрерывно увеличивалось. Помимо горожан, ряды их пополняли уездные крестьяне (нередко переходившие в мещанское сословие). К примеру, в 1784 году «Сухонской трети Ергоцкой волости деревни Афанасовца Иван и брат ево Иван же Васильевы дети Проскины» изъявили желание «по здешнему городу Устюгу по каменному мастерству записатца в цех на три года». Было приказано «каменного мастерства мастеровых дел собрав, тех Проскиных освидетельствовать». «Устюжские мещане а каменного дела мастеровые люди» нашли, что «Проскины тое мастерство подлинно знают и в цеху быть… достойны» [4].

«Обывательские книги» Устюга 1795 [5] и 1798 годов зарегистрировали 35 каменщиков, 7 штукатуров, 4 кирпичника и 1 изготовительницу «кирпишных изразцов». Среди представителей этих специальностей немало родных братьев, сыновей, трудившихся вместе с отцами — то есть целые семьи и династии: таковы Аленёвы, Бирины, Бородины, Квасовы, Пестовские, Петровы, Юхляевские и другие.

В среде строителей существовала, конечно, неоднородность и по квалификации, и по имущественному положению. Лишь некоторые выступали в качестве подрядчиков. Высокой профессиональной репутацией обладал Василий Дмитриевич Квасов. Недаром в книге 1795 года о нем единственном сказано: «имеет мастерство каменного здания», тогда как о любом остальном: «имеет работу каменного здания». Нажив на подрядах значительный капитал и к тому же имея кожевенный завод и «разный торг», Квасов вступил в купечество. Кроме него, из строителей купцами числились только Иван Григорьевич Петров и Василий Семёнович Юхляевской, державшие «торговый промысел». Что касается обыкновенных каменщиков, то специальность их не всегда обеспечивала, и иным приходилось подрабатывать выделкой овчин (И. Я. и Г. А. Пестовские), портняжным ремеслом (Е. Н. Паюсов). Кое-кто даже бросал, временно или навсегда, занятие каменщика. Например, входивший в 1732 году в артель В. Д. Квасова Михайло Бызов 13 лет спустя значится портным, а другой бывший член той же артели, Иван Меркурьев, «обращается в равных работах».

Состав устюжских мастеров-строителей, по крайней мере за 1780–1790-е годы, прослеживается с достаточной полнотой. Сложнее обстоит дело с участием каждого в конкретных постройках. В 1770 году причт и прихожане «Удимской Богородской церкви, что на Бабаеве» (ныне село Михалёво Котласского района) «возимели договор экономического ведомства с крестьяне при их казначее господине секретаре Пермякове а имянно Ильёй Каплиным, Иваном Титовым с товарищи, чтоб… построить вновь каменную… церковь» [6].

В 1777 году устюжане братья Червяковы получили подряд на лепную отделку интерьера Воскресенского собора в Лальске. Работа их так описана современником:

«Устюжские же мануфактуры

Червяковых два хитры штукатуры,

Пётр и Михаил в соборе трудились.

Резать алебастр в клеймах потщились,

Едино лето они работали,

Двести пятьдесят рублей себе взяли» [7].

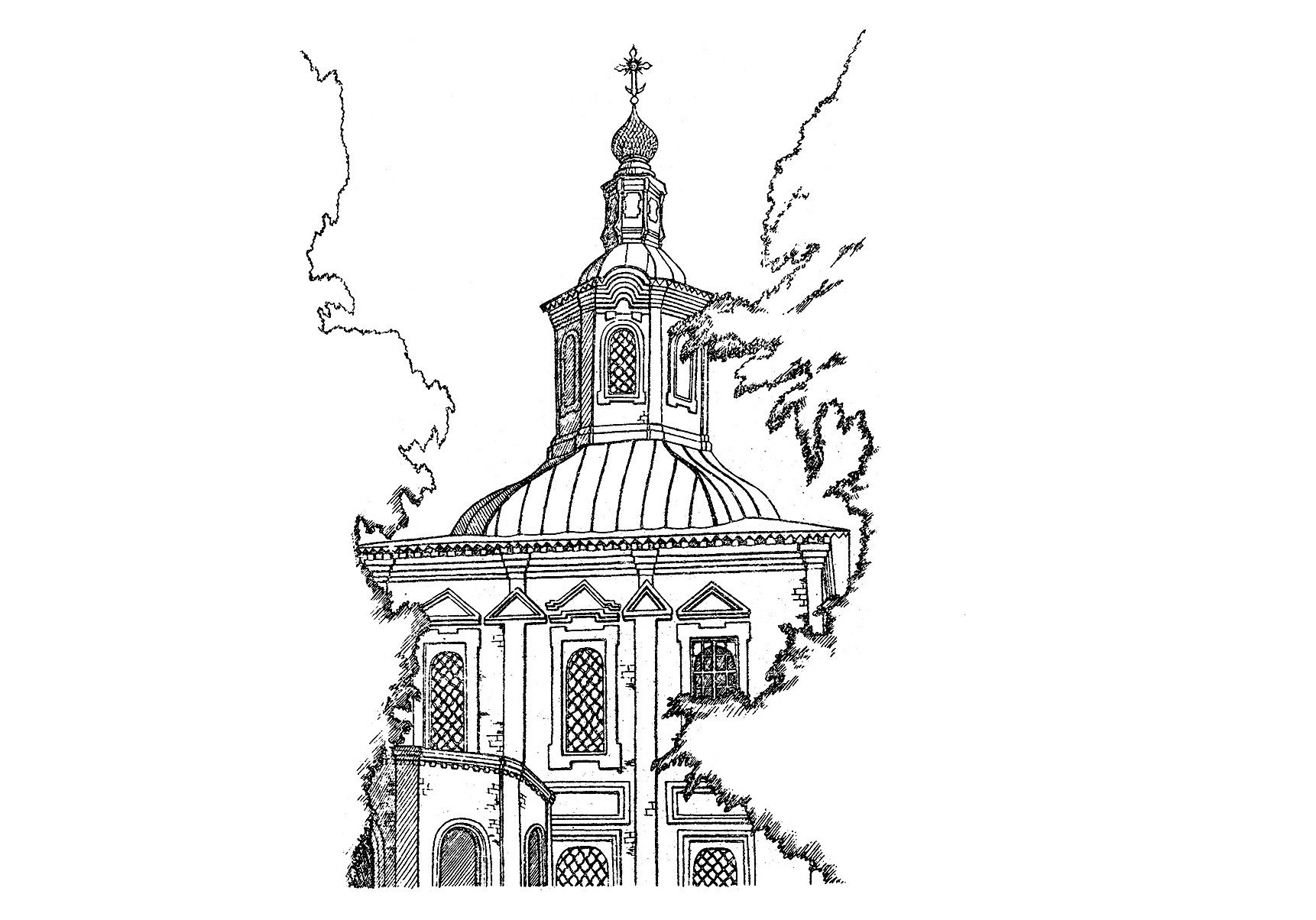

Пеганово. Николаевская церковь

Пеганово. Николаевская церковь

С упоминавшимся выше И. Г. Петровым и крестьянином П. Мощовым в 1781 году был заключен контракт на сооружение Николаевской церкви в селе Шарденгском-Николаевском [8]. А в 1795 году Петров с сыновьями Прокопием и Степаном взялся строить Николаевскую церковь в Ягрыжской волости «Красноборской округи». Через 6 лет местный священник доносил: «…оная церковь еще и поныне к окончанию не приведена… А притом замечена мною… не в той прочности, как должно ей быть». Архитекторское освидетельствование показало, что «во многих частях строение несоблюдено в данных по плану и фасада пропорциях». Хотя «стенные кладки внутре и по наружности довольно хороши», в них вследствие неправильной перевязки железными связями образовались трещины. Началась длительная переписка о «понуждении» Петровых «к приведению в совершенство» недостроенного здания. Тем временем подрядчик умер, а его сыновья заявили, будто «тому мастерству не сведущи» [9].

В 1782 году в Устюге намечалось возвести колокольню при Сретенской и Мироносицкой церквах. В. Д. Квасов уже сформировал артель из 27 мещан и 3 уездных крестьян. Однако, несмотря на договор, строительство было отменено.

Устюжский мещанин Пётр Афанасьевич Истомин «с товарищи» за сезон 1784 года выстроили по подряду «низмянную» Афанасьевскую церковь в Кичменгском Городке. Но заказчики выразили им серьезные претензии, главным образом за то, что было самовольно убавлено «длинника и поперешника… по сажени» [10].

Артели устюжан отправлялись далеко за пределы родного города и его епархии. Выдающийся вклад в развитие вятского зодчества внесла семья крестьянина «Устюжского уезда Двинской трети Ярокурского стану деревни Оносовой» Никиты Максимовича Горынцева, появившаяся на Вятке около 1763 года. Одареннейший из трех сыновей Никиты, Данило, построивший совместно с отцом, а затем самостоятельно ряд замечательных по архитектуре храмов (в селах Истобенском, Макарье, Юрьево, Раменье и др.), работал в вятском регионе по 1790-е годы включительно [11]. Устюжский посадский Дмитрий Квасов (отец Василия) с 1771 года строил в центре горнозаводского Урала, Екатеринбурге, Богоявленскую церковь. Ему помогали земляки — Сухоносов и Лев Вешняков [12]. Последний — крестьянин Устюжского уезда — во главе артели устюжан и соликамцев начал в 1773 году постройку церквей на Сысертском и Полевском заводах. Каменщики из Устюга попадали даже на юг России. В документе 1783 года упомянуты находившиеся в Херосоне «в городской работе» вольнонаемные устюжане Осип Каменухин, Андрей Чирков, умерший там Александр Шебанов [13].

Вплоть до конца ХVIII столетия строительство в Устюге обходилось без архитекторов. Даже архиереи не могли позволить себе выписать хотя бы третьеразрядного столичного зодчего. В 1763 году епископ Феодосий просил обер-прокурора Сената А. И. Глебова «отправить сюда архитектора, или из учеников достойного» для осмотра угрожавшего падением Успенского собора, но вскоре отказался от своего намерения, ибо «архитектору содержание и плата потребна немалая, каковыя здесь произвесть будет не из чего» [14]. Судя по шарденгскому контракту И. Г. Петрова и П. А. Мощова, строителям вручался какой-то схематический план, сопровождавшийся оговоренными размерами будущей постройки в целом и отдельных частей. План выполнялся священнослужителями или кем-либо из прихожан. В 1782 году к прошению о переделке устюжской Варваринской церкви был приложен «рисунок» с нанесенными на него контурами существовавшего здания и предполагаемого его расширения. Архиерей велел «консистории препоручить сие свидетельство… по приобщенному при сем рисунку присутствующему протопопу Василию его человеку, знающему такое дело» [15].

Конечно, состоятельные заказчики могли получать проекты из Петербурга или Москвы либо, скорее, руководствоваться столичными образцами, с которых предварительно делалось что-то вроде обмеров. Доказательством тому — намечавшееся сооружение Сретенско-Мироносицкой колокольни «мерою в ширину и высоту и всем подобием так точно как зделана в Москве при церкви святого великомученика Никиты в Басманной».

Лишь в 1790-е годы в городе уже имелся «архитектурии помощник» в чине губернского секретаря — Иван Аленёв, по всей вероятности коренной устюжанин, прошедший где-то выучку. Сведения о его деятельности пока ограничиваются исполнением им «плана и фасада» упоминавшейся ягрыжской церкви и ее последующим «освидетельствованием». Таким образом, во второй половине ХVIII века Устюг был полностью обеспечен строительными кадрами. Происходя из местных мещан или уездных крестьян, они успешно трудились как в Устюге и прилегающих к нему ареалах, так и в других краях России. Надо надеяться, новые архивные находки дадут возможность поднять еще много имен, точно атрибутировать большое число произведений устюжского зодчества.

[1] Шильниковская В. П. Великий Устюг / В. П. Шильниковская. —

Москва, 1973.

[2] Госархив Вологодской области (ГАВО). Ф. 496. Оп. 1. Д. 1550. Л. 3–16.

[3] Великоустюгский филиал Госархива Вологодской области (ВФ ГАВО). Ф. 363. Оп. 1. Д. 509.

[4] Там же. Ф. 361. Оп. 1. Д. 1798. Л. 1, 8, 9 об.

[5] Сохранилась только по второй части города.

[6] ВФ ГАВО. Ф. 363. Оп. 1. Д. 1419. Л. 1. Неизвестно, может ли быть второй из подрядчиков отождествлен с мещанином И. И. Титовым, занесенным в «обывательскую книгу» Устюга 1798 года. Выстроенная ими церковь сохранилась.

[7] Попов И. Село Ныроб и его достопримечательности. — Пермь, 1896. С. 203.

[8] Ныне деревня Пеганово Велико-устюгского района (?). Церковь ХVIII века в этом селе существует и поныне.

[9] ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 4903. Л. 1, 3–3 об., 5–6 об., 31 об.

[10] ВФ ГАВО. Ф. 363. Оп. 1. Д. 5910. Афанасьевская церковь, впоследствии надстроенная вторым этажом, дошла до наших дней.

[11] См. статью «Народные мастера-каменщики Горынцевы и культура храмового зодчества на Вятке во второй половине XVIII века» в настоящем издании.

[12] На штукатурные работы по Богоявленской церкви Канцелярией Главного заводов правления был в конце 1777 года подряжен Пётр Червяков. Но поскольку в 1779 году предусмотренный контрактом вызов от Канцелярии не последовал, он «принужден был вступить… к другой работе». Только в 1781 году Канцелярия вспомнила о Червякове и тот, уже с братом Михаилом, обязался «неотменно» явиться в Екатеринбург к 1 апреля 1782 года. Там же. Ф. 361. Оп. 3. Д. 262. Л. 1–3.

[13] Там же. Д. 879. Л. 1–2.

[14] Там же. Ф. 363. Оп. 1. Д. 668.

[15] Там же. Д. 5030.

На обложке: Михалёво. Богородицкая церковь, 1984

- Фото:Анри Каптиков

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: