Статья впервые опубликована в 1976 году в книге «Кижи». В статье сохранены тональность, пунктуация и орфография на момент её первой публикации.

Русский Север и Карелия — это грандиозный единственный в

своем роде исторически сложившийся заповедник народного деревянного зодчества.

Здесь до наших дней сохранились десятки и сотни замечательных памятников

древнерусской архитектуры.

Когда-то вся Русь была деревянной. От Белого и до Черного

морей, от Карпат и до Волги, по градам и весям Киевской и Московской Руси

возводились деревянные терема, избы и амбары, соборы, церкви и монастыри,

мосты, остроги и крепости. Многие из них — по свидетельствам древних летописцев

и путешественников — отличались редкой

красотой и художественным совершенством. От одной деревни к другой, от города к

городу шли артели плотников. Их руки, их талант создавали эти чудесные

памятники архитектурного и строительного искусства. «Древние церкви, — писал А.

М. Горький, — убедительно говорят нам о талантливости нашего народа, выраженной

в церковном зодчестве».

Русская деревянная архитектура — это неотъемлемая составная

часть отечественной художественной культуры. Как и каменная архитектура,

деревянное зодчество подчинялось основным историческим закономерностям

развития, отражая крупные и значительные сдвиги в жизни государства и в

общественном сознании народных масс.

Для всей русской архитектуры оно служило как бы гигантской

творческой лабораторией, в которой испытывались и создавались новые

архитектурные формы и приемы. Между деревянной и каменной архитектурой всегда

была теснейшая взаимосвязь и взаимовлияние. «Сама история московского

зодчества, — отмечал один из крупнейших русских искусствоведов академик И.

Грабарь, — есть в значительной степени история перенесения деревянных форм на

каменные сооружения».

Вместе с тем история деревянной архитектуры есть также, в

известной мере, история заимствования и творческой переработки образов и форм

каменного зодчества.

Фото-альбом: Греча

Но к каменной архитектуре время оказалось более милостивым,

чем к деревянной. Дожди и снега, зной и ветры, наводнения и молнии, а особенно

пожары (столь частые в старых русских городах и селах) и, в не меньшей мере,

войны, междоусобицы, нашествия и нападения могущественных врагов, сделали свое

дело: почти на всей территории России, кроме некоторых отдаленных ее краев, уже

не осталось памятников деревянного зодчества. Немалую роль в этом сыграл и

общий прогресс строительной техники, принесший новые материалы и конструкции.

Тем более драгоценно для нас замечательное наследие народной

архитектуры, сохранившееся в Карелии, Коми АССР и северных областях —

Архангельской, Вологодской, Мурманской, Костромской и некоторых других.

Оказавшись в XIX веке в стороне от главных путей

политического, социального и культурного развития государства, Север

превратился в глухую отсталую окраину царской России, в тихую и забытую

провинцию, в «край непуганых птиц».

Но было бы ошибкой считать, что так было всегда, что именно

эта оторванность Севера от жизни страны и послужила предпосылкой столь высокого

расцвета народного зодчества.

Напротив, вся история народного творчества убедительно

свидетельствует о том, что только живая связь Севера с общественно-политической

жизнью всего Русского государства породила и лучшие произведения народного

зодчества. Народное искусство, как и всякое большое искусство, не может

развиваться вне бытия в обстановке идиллической тишины и безмятежности. Только

реальная жизнь в ее историческом развитии, с клубком острых социальных

противоречий, с борьбой, победами и поражениями, является той почвой, на которой

расцветает и народное творчество, и всякое искусство вообще, и особенно

архитектура — «мать всех искусств».

Все лучшее и самое ценное в древнерусском народном зодчестве

было создано задолго до того, как Север оказался на обочине столбовой дороги

русской истории. А что касается XIX века — времени упадка и запустения когда-то

процветавшего северного края, то в этот период произошла как бы консервация

культурного наследия, давно исчезнувшего на остальной территории России.

Чудесные памятники древнего зодчества, забытые и

заброшенные, сравнительно спокойно доживали здесь свой век в тиши заштатных

городков и монастырей, в обезлюдевших деревнях, селах и погостах, среди

непроходимых лесов и болот, вдали от крупных торговых путей и культурных

центров страны.

И если сохранение народного деревянного зодчества на севере

России в значительной мере объясняется его изолированным положением, то

богатство этой архитектуры имеет корни, общие для зодчества всей страны. Вместе

с тем были и особые условия, которые способствовали возникновению здесь

множества уникальных памятников и сохранению древнейших традиций деревянного

зодчества.

Волна татаро-монгольского нашествия, захлестнувшая почти всю

Русь, миновала Север. Здесь не затухал огонь русской государственности и

национальной культуры. Когда преемственность исконных традиций русской

культуры, восходящих к Киевской Руси, если не прервалась, то нарушилась, на

Севере эта культура и ее традиции сохранялись в своей чистоте. И перед

этнографами, художниками, историками искусства и другими учеными,

устремившимися в конце XIX века в Заонежье, предстал народ, хранивший в своей

памяти не только древний язык, обычаи и нравы, но и многие события и предания

далекой старины, давным-давно забытые в других местах России. Ведь знаменитые

русские былины Владимирского цикла, родившиеся в Киевской Руси, были записаны

не в Киеве и не в Центральной России, где они уже давно стерлись из памяти

поколений, а за сотни верст от Днепра, в глухих заонежских деревнях.

Именно здесь, рядом с Кижами жили такие широко известные

сказители, как «династия» Рябининых, из поколения в поколение передававшая свой

редкостный талант; Василий Щеголенок; прославленная вопленица Ирина Федосова и

многие другие. Эта же ярко выраженная приверженность к образам и формам

древнерусской культуры сказывается и в северном деревянном зодчестве.

Фото-альбом: АААААААААААААААААААА

Русский Север — это край сильных и мужественных людей —

крестьян и рыбаков-поморов, охотников и лесорубов, плотников и поэтов.

Закаленные в постоянной борьбе с суровой природой, они никогда не гнули спины

перед чужими и «своими» угнетателями. Здесь, на Севере, никогда не было

крепостного права в его законченной форме. Крестьяне платили многочисленные

подати, исправляли тяжелые «казенные» повинности, но барщины здесь не было.

Страшное крепостничество лишь затронуло, но не придавило северные районы страны,

где утвердилась так называемая черносошная форма феодальной зависимости. Это

еще более укрепило и сохранило у северного крестьянина живой дух вольнолюбия,

сознание своей независимости, утвердившееся еще с тех времен, когда Обонежская

пятина входила в состав Новгородского княжества. «Дух новгородского веча в XV и

XVI веках веял в Обонежских обителях», — писал один из крупных исследователей

народной культуры Севера Е. В. Барсов.

Сюда, на Север, со всех концов России бежали от церковной

реформы патриарха Никона тысячи раскольников, стоявших за старую «исконную»

веру. Здесь возникали сотни скитов и поселений староверов, не желавших

покориться произволу боярства и официальной церкви. Крепостные крестьяне,

посадские люди, стрельцы, ремесленники и весь трудовой народ видели в реформе

не столько «никонианскую ересь», сколько путы феодального закрепощения,

угнетения и бесправия. Северные области, куда не всегда дотягивались цепкие щупальца

церковных и царских канцелярий, более двух веков были главной цитаделью

раскола. И это также сказалось на особенностях северной архитектуры, которая в

своеобразной форме отразила непокоренный дух создавшего ее народа.

Русский Север служил ареной оживленной промысловой и

торговой деятельности, развивавшейся здесь еще со времен Великого Новгорода.

Особенно оживились хозяйственные связи в XVII веке, когда вслед за купцами на

Обонежские земли пришли промышленники. В эпоху Петра I здесь возникали

металлургические и оружейные заводы, судостроительные верфи, каменоломни и

многие местные промыслы. Российскому государству, выходившему на широкую

европейскую арену, нужен был лес и железо, пушки и корабли. Нужны были и

сильные, умелые мастера для строительства новой столицы и развивающейся

промышленности. Все это надежно обеспечивало архитектуре Севера прочную

материальную базу и во многом способствовало развитию ее исконных традиций.

Лишь в XVIII веке пришло сюда время мира и безопасности. А

до этого, начиная с далекой поры княжения Александра Невского, северяне не

выпускали из рук боевого оружия. На протяжении столетий весь Север был

гигантским форпостом обороны России против иноземцев, ареной длительной и

упорной борьбы за морские рубежи. От Соловков до Копорья, от Архангельска до

Вологды тянулась сплошная цепь городов-острогов, городов-крепостей и

укрепленных посадов и погостов. Сторожевые башни и крепостные стены, срубленные

из кондовой сосны, стали такой же неотъемлемой частью северного пейзажа, как

леса, озера, реки и валуны. Образы суровых и неприступных крепостных сооружений

как символы спокойствия и безопасности были исполнены для северян глубокого

смысла и оказывали влияние на их художественные вкусы и идеалы.

Этот образный строй — суровый и героический — глубоко

укоренился во всем народном зодчестве Севера и стал одной из ею самых типичных

и ярких особенностей. А силуэты величественных деревянных церквей и звонниц,

возвышающиеся где-либо в Кеми и Коле, Кондопоге или Вытегре, невольно вызывают

в памяти образы былинных богатырей, застывших в неусыпном дозоре вдоль всей

северной границы старой Руси.

Фото-альбом: Город

Много можно было бы сказать и о других факторах

исторического, социального и иного плана, определяющих особенности развития

деревянного зодчества Севера. Но главный из них — это талантливость народа, его

творческий потенциал, его чувство прекрасного и гармонии, способность создавать

глубоко самобытные произведения большого, высокого искусства. «Страной зодчих»

назвал Россию Игорь Грабарь. «Чутье пропорций, понимание силуэта, — писал он, —

декоративный инстинкт, изобретательность форм — словом, все архитектурные

добродетели встречаются на протяжении русской истории так постоянно и

повсеместно, что наводят на мысль о совершенно исключительной архитектурной

одаренности русского народа...».

Щедро наделен этими качествами и заонежский крестьянин. Ему

и принадлежит заслуга создания изумительных памятников русского народного

деревянного зодчества — немых, но таких красноречивых свидетелей былого

процветания, высокой культуры и героического прошлого русского Севера. Среди

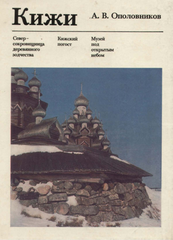

них, как Полярная звезда в ночном небе, выделяется ансамбль Кижского погоста.