Римский Пантеон принадлежит к числу тех мировых архитектурных памятников, которые оставили глубокий след во всем последующем архитектурном развитии. Пантеон видели, знали и изучали все выдающиеся европейские архитекторы. Очень многие на них брали архитектурную композицию Пантеона и отдельные ее элементы в качестве отправной точки собственного творчества. Архитекторы различных эпох подхватывали отдельные элементы архитектурной композиции Пантеона и развивали их каждый по-своему. Общая архитектурная концепция каждого из памятников, в той или иной мере использующих наследие Пантеона, самостоятельна и отлична от этого памятника римского зодчества, но тем не менее между ними есть связь, которая имеет значение для понимания архитектурного образа.

Архитектурное наследство

- Текст:Николай Иванович Брунов4 августа 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Сопоставлением иллюстраций мы стремимся наглядно показать, как архитекторы других эпох видели Пантеон; какие черты в его архитектурной композиции они выделяли и как их по-своему развивали и перерабатывали. Такой метод сравнительного изучения архитектурных памятников помогает проникнуть вглубь архитектурного образа зданий, развивающих мысли Пантеона, и в художественную композицию самого Пантеона.

При сопоставлении какой-либо композиционной черты, которая в зародыше имеется уже в Пантеоне, с развитием её в другом памятнике, надо помнить, что различия в трактовке одного и того же мотива часто важнее сходства. Ведь в каждом отдельном случае данная черта входит в архитектурный образ. Осознание сходства часто дает возможность особенно ярко определить и различия. Кроме того, это позволяет заглянуть в действительный ход архитектурной мысли зодчего и помигает правильно постелить вопрос об архитектурном наследии в наши дни.

Пантеон в Риме

Пантеон (115–126 гг.) с его куполом в 43 метра является прежде всего выдающимся произведением римской инженерии. Снаружи видна дифференциация его массы на сплошной, массивный цилиндр, завершенный куполом, и передний картин из восьми колонн, несущих фронтон. Цилиндр и колоннада сильно контрастируют: цилиндр сплошной, портик разложен на колонны, — цилиндр трехмерный, портик плоский, — цилиндр расчленен тягами по горизонтали, в портике господствует вертикальные подпоры и т. д. Но вместе с тем портик связан с цилиндром при помощи прямоугольной аттики, на фоне которой вырисовывается фронтон. Даже больше: отношение колонн к зданию в целом таково, что портик господствует в общей композиции наружной массы здания. Вместе с тем намечается нарастание форм и движение от колонн портика через посредство аттики к цилиндрическому массиву. Но это движение выражено очень слабо. Над ним господствует статичность цилиндра и монументального портика перед ним, который в качестве разросшегося обрамления входа является наружным представителем внутреннего подкупольного пространства.

Флорентийский собор. Филиппо Брунеллески

Собор Брунеллески во Флоренции

Подкупольная часть здания построена по модели 1366–1368 гг., в 1407–1421 гг. были закончены большие многогранные апсиды. в 1410–1413 гг. тамбур купола, в 1418 г. состоялся живо описанный Вазари конкурс на постройку купола, который был возведен Брунеллески в 1420–1434 гг.; собор освящен 25 марта 1436 г., но фонарь над куполом окончен только в 1461 г. На первый взгляд кажется, что собор не имеет ничего общего с Пантеоном. Однако итальянским архитекторам XIV в. не давала покоя мысль построить купол, равный по величине Пантеону. Это удалась только Брунеллески, но с каким трудом. И как гордились этим достижением инженерии!

Конструкция флорентийского купола совершенно отличается от Пантеона. Ширина его приблизительно равна куполу Пантеона, но высота внутреннего пространства у Брунеллески достигает 91 м (с фонарем 107 м: внутренняя высота Пантеона составляет только 43 м). В основе флорентийской композиции лежит византийская система, в которой подкупольное пространство расширяется во все стороны широкими апсидами. Простое подкупольное пространство Пантеона поставлено на более широкую и значительно более сложную нижнюю часть здания.

Во Флоренции архитектора интересует движение наружных масс, нарастающих со всех сторон к куполу. Внизу массы очень раздроблены. Только ребра купола, готически тонкие, зажимают простые большие поверхности и стремятся объединить сложную, размельченную композицию, сведя ее к фонарю.

Собор Петра в Риме

Браманте задумал поставить Пантеон на Базилику Константина. Но выполнил это в действительности в 1547–1564 гг. Микеланджело. Грандиозность замысла становится особенно наглядной, когда стоить на узкой галерейке у основания купола Микеланджело, когда находишься в куполе собора, который вместе с барабаном приблизительно равен по ширине внутреннему пространству Пантеона, и когда видишь, что барабан и купол над ним составляют только очень незначительную часть всего внутреннего пространства здания (ширина здания Микеланджело составляет 152 м, высота без фонаря 123 м).

Наружная композиция колоссального массива играет очень важную роль в архитектурном замысле Микеланджело. Массы здания проникнуты сильным движением, которое создается выступающими фасадами и углами, а также диагональными простенками, связывающими их друг с другом. Движение наружной массы напоминает флорентийский собор. Особенно живо напоминает здание Брунеллески купол Микеланджело с его яйцевидной, вытянутой вверх формой и выделенными ребрами, сходящимися в фонаре.

Глубокое отличие разработки наружных масс римского Петра и флорентийского собора заключается в колоссальном ордере, который пронизывает собой здание Микеланджело. Идея колоссального ордера, объединяющего наружные массы, восходит к Пантеону, в котором горизонтальные полосы цилиндра соответствуют этажам ренессанса (Альберти был в этом отношении предшественником Микеланджело). Но в римском Петре огромный ордер стоит не перед архитектурным массивом как в Пантеоне, а пронизывает его целиком.

Церковь Реденторе в Венеции (Палладио)

В церкви Реденторе в Венеции (1576–1592 гг.) Палладио, в отличие от двух только что разобранных памятников, архитектурная композиция сводится к «архитектурной картине», которую зритель видит, подъезжая к фасаду на гондоле. Купол и две островерхие башенки по сторонам его находятся в действительности очень далеко от фасада над противоположным концом вытянутого в длину здания. Но благодаря тому, что зритель находится непосредственно пород фасадом, купол и башенки кажутся расположенными в одном плане с фасадом, композиция которого завершается куполом. Без него фасад казался бы незаконченным.

Фасад Реденторе содержит в себе три основных элемента наружной композиции Пантеона: портик, аттику, купол. Но Палладио односторонне развивает идею нарастания форм от портика через аттику к куполу, которая намечена в Пантеоне. В Реденторе мотив фронтона использован для настоящей архитектурной фуги. Маленький фронтон над выходом вырастает в большой главный фронтон фасада, вырисовывающийся, как в Пантеоне, на фоне аттики. Отголосками этого нарастания являются отодвинутые несколько назад и расположенные в разных пространственных слоях углы фронтонов по сторонам. У зрителя создается впечатление, что фронтон складывается у него на глазах: боковые дополнительные углы кажутся зарождающимися фронтонами, которые не достигают полного развития. Законченный главный фронтон является настоящим композиционным узлом. Он не только подчеркивает и завершает тенденцию боковых углов к образованию фронтона, но вместе с аттикой сдерживает динамическое развитие форм вверх. Верхние боковые углы фронтонов выше центрального фронтона. Кроме того, вверх стремятся: три статуи над аттикой, скаты кровли над ней, две островерхих башенки и особенно купол с фонарем, окруженным волютами, со статуей над ним. Все это движение вверх подчинено центральному фронтону на фоне аттики. (Любопытно, что сзади по сторонам фронтона Пантеона имеются дополнительные боковые углы фронтонов.)

В вилле Ротонда около Виченцы Палладио совершенно по-иному использовал архитектурную композицию Пантеона. Он обратил внимание на роль аттики Пантеона в качестве твердого, статического, спокойного и ясного массива между сквозным портиком и более динамической, формой купола. В аттике Пантеона таилась возможность развить ее идею. Это блестяще выполнил Палладио. Аттика выросла в крепкий центральный куб виллы Ротонда. Портик и купол истолкованы как дополнительные формы, целиком подчиненные главной коробке массива. В вилле Ротонда Палладио создал образец, который имел огромное значение для классической архитектуры севера Европы.

Добавления XVII в. к собору Петра в Риме

В XVII а. колоссальная масса здания Микеланджело казалась слишком тяжелой и предметной. Её прикрыли гигантским фасадом в 112X44 м, оконченным в 1612 г.; между фасадом и частями, принадлежащими Микеланджело, построили длинный неф. Позднее, в 1657–1663 гг., Бернини возвел свою эллиптическую колоннаду и ею еще сильнее подчеркнул господствующее положение фасада. Когда смотришь с купола собора, то особенно наглядным становится, как фасад и колоннада отодвинули на задний план и скрыли за собой громадный массив Микеланджело.

Фасад 1612 г. имеет в качестве составных частей те же три элемента: портик с фронтоном, аттику, купол. Барабан и купол — единственные части здания Микеланджело, видные с лицевой стороны современного собора Петра. К другим частям 1547–1564 гг. не подпускает колоннада Бернини, которая словно распростертыми руками ловит зрителя, втягивает его в себя и, не выпуская его из своих объятий, ставит перед фасадом и заставляет воспринимать здание именно с этой стороны. Пересекающая фасад колоннада усложняет архитектурную картину фасада и делает её более насыщенной и пышной. Этому в большой степени способствуют фонтаны, декоративные и по своим очертаниям, и по форме водяных струй, подбрасываемых высоко вверх.

В фасаде Сан-Пьетро главный акцент ставится также на развитии идеи аттики Пантеона, но совершенно по-другому, чем у Палладио в вилле Ротонда. Портик и его фронтон сильно съежились и слились со стеной фасада. Купол выступает из-за аттики, как в Редакторе, и совершенно ей подчинен. В архитектурном образе фасада Петра господствует сильно растянутая по горизонтали стена, которая дает зрительную плоскость, заменяющую действительное здание.

Пантеон в Париже. Ж. Ж. Суффло

Пантеон в Париже

Построен в 1764–1781 гг. по проекту архитектора Жан Жермен Суффло (1709–1780).

Фронтон навеян Пантеоном. К нему восходит также противопоставление сквозного портика на первом плане и гладких стен по сторонам, которые служат фоном для колони. Но в Париже этот фон гладких масс из цилиндрического превращен в прямоугольный. Очень может быть, что при этом имело значение изучение таких образцов, как вилла Ротонда Палладио. Углы портика усилены парными колоннами, что делает портик более устойчивым. Вместе с тем угловые колонны несколько отступают назад, так что и антаблемент имеет уступы. Благодаря этому портик точно вырастает из массы, служащей фоном, и выступает навстречу зрителю, который приближается к нему по улице, ведущей прямо на фасад. Портик и фронтон настолько господствуют в композиции парижского Пантеона, что аттика, следы которой имеются и здесь, совершенно съежилась и превратилась в небольшие над ставки над углами фронтона.

В парижском Пантеоне очень разработан купол. Высокий барабан делает его похожим на самостоятельное здание, и в этом смысле можно утверждать, что в основу его положена идея, откристаллизовавшаяся в соборе Петра Микеланджело. Но купол парижского Пантеона воспроизводит Темпиетто Браманте в Риме (1499–1502), незначительно измененный в деталях. Приглядываясь к Пантеону Суффло, мы постоянно видим результаты изучения архитектором выдающихся памятников различных эпох, особенно Пантеона в Риме и Темпьетто. Тем не менее здание в целом ни в каком случае нельзя назвать эклектическим, потому что отдельные архитектурные формы в нем объединены внешне и крепко спаяны друг с другом внутренним органическим композиционным стержнем. Основная архитектурная идея состоит в сопоставлении портика и купола. Их связывает друг с другой колонна, окружающая барабан купола. Колонны купола значительно меньше и тоньше колонн нижнего портика. Хотя завершенная фронтоном колоннада и вырастает навстречу зрителю из масс здания, оно производит не очень устойчивое впечатление и господствует в парижском Пантеоне. Круглая колоннада барабана является более слабым отзвуком того же мотива. Фонарь над куполом, окруженный колоннами, к которым ведут полосы, дает последний слабый отзвук той же темы.

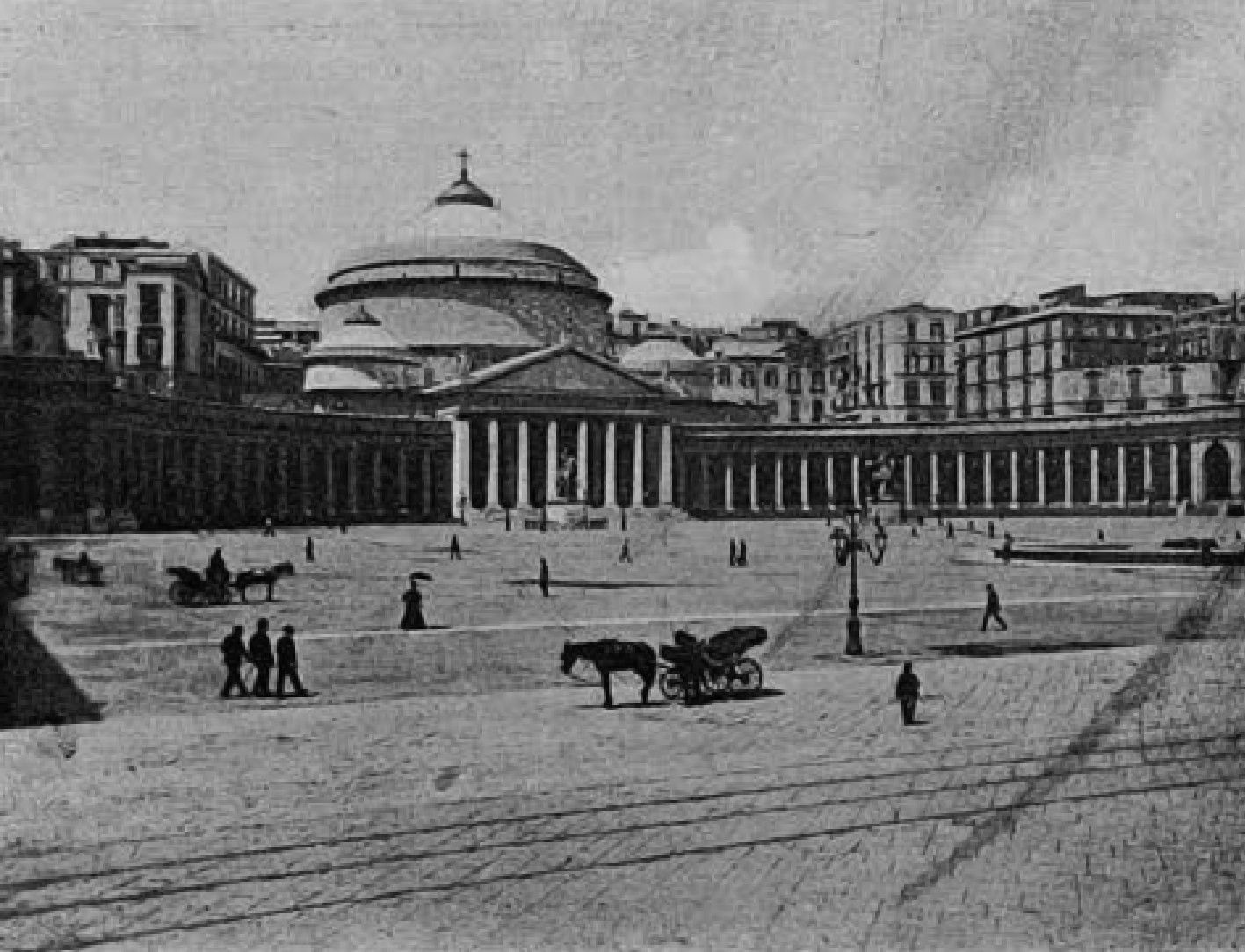

Церковь Сан франческо в Неаполе. П. Бьянки

Церковь Сан Франческо ди Паола в Неаполе

Воспроизведение форм Пантеона в этом здании, построенном в 1817–1831 гг. по проекту П. Бьянки, выступает особенно ясно. Фронтон портика и цилиндрический массив стен непосредственно противопоставлены друг другу. Колоннада восходит в конечном счете к колоннаде собора Петра Бернини. Небольшие цилиндры по сторонам фронтона напоминают маленькие купола собора Петра, повторяющие ферму главной части. Отсутствие окон в сплошном цилиндрическом массиве неаполитанской церкви делает ее особенно похожей на Пантеон. К нему восходят и кольцеобразные ступени в основании купола, который в Неаполе имеет очень плоский фонарь, и здесь прикрывающий собой круглое отверстие Пантеона. Для колоннады церкви Сан Франческа ди Паола в Неаполе имеют значение бывшие в то время (исторически необоснованные) реставрации Пантеона и Риме с колоннадами, примыкающими к его портику.

Неаполитанская церковь из всех приведенных примеров ближе всего к римскому Пантеону. Но с точки зрения своей художественной ценности она гораздо менее значительна, чем другие воспроизведенные здесь здания. Постройка Бьянки холодна, носит на себе отпечаток изучения и реставраторства. Можно себе ярко представить, как ее архитектор, лишенный подлинного вдохновения и широкого размаха творческой мысли, листал альбомы с фантастическими реконструкциями древних памятников и комбинировал из них свое произведение. Все же по сравнению с последующей эклектикой XIX в. ансамбль Бьянки не лишен цельности и монументальности.

Задача — проследить впечатление, которое на протяжении веков производило большое архитектурное произведение древности на выдающихся архитекторов различных эпох, увлекательна и стоит того, чтобы выполнить ее гораздо более подробно, чем это возможно на страницах журнала. Просмотрев предложенный здесь ряд памятников, читатель сам по-новому увидит Пантеон. Он заметит такие стороны его архитектурной композиции, которые да того не наблюдал или которые не так отчетливо бросались ему в глаза. Но, главное, читатель, может быть, почувствует желание более активно отнестись к большим произведениям прошлых эпох. Он, может быть, захочет найти в них новые стороны, еще не отмененные другими, архитектурные идеи, которые заложены в том или ином крупном художественном произведении и которые можно развить на основе тех задач, которые ставит перед архитектором наше время.

На обложке: Пантеон в Риме

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: