Исаакиевский собор относится к числу наиболее значительных архитектурных памятников Ленинграда. Велики размеры собора, являющегося одним из крупнейших в мире купольных зданий. Высота его — 101,5 м, длина — 111,2 м, ширина — 97,6 м. Внутренняя площадь собора превышает 4000 кв. м. Он может вместить до 14 тыс. человек.

Архитектура Исаакиевского собора

- Текст:7 июля 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Исаакиевский собор является произведением, созданным в стиле классицизма. Архитекторы — последователи этого стиля — обращались к архитектурному наследию античности, к классическим сооружениям Греции и Рима и, творчески используя опыт древних, создали в России конца XVII — начала XIX века множество замечательных произведений. Архитекторы В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов, а позднее А. Д. Захаров, А. Н. Воронихин, В. П. Стасов, К. И. Росси и другие русские зодчие не допускали рабского подражания памятникам древнего мира. Умело используя элементы античной архитектуры (портики, колонны, аркады и другие классические формы), они создавали архитектурные образы, отражавшие художественные традиции отечественного зодчества.

Характерными чертами построек этого времени были величавая простота, искусное включение архитектуры в окружающий пейзаж, силуэтность, умелое использование цвета и скульптурная мягкость форм. В первой трети XIX века, в годы патриотического подъема, охватившего народ в связи с разгромом наполеоновских полчищ, зодчие, используя классические традиции, в архитектурных образах запечатлели величие народного подвига, триумф России, вышедшей победительницей в освободительной войне.

Примером таких сооружений в Ленинграде могут служить здания Главного штаба (К. И. Росси), Ленэнерго (б. Павловские казармы — В. П. Стасов), Александровская колонна, возведенная Монферраном и другие. С конца 20-х годов начинается постепенный упадок стиля. Именно к этому времени относится строительство Исаакиевского собора, который все же воплощает в себе черты классицизма.

Архитектура Исаакиевского собора отличается композиционной ясностью и четкостью членений основных масс. Прямоугольное в плане здание решено цельным, компактным объемом, над которым поднимается высокий, окруженный колоннами барабан, увенчанный позолоченным куполом с небольшим восьмигранным фонариком. По сторонам барабана расположены четыре звонницы в виде павильонов с небольшими, тоже позолоченными куполами. Выразительный силуэт здания оживляют скульптурные группы ангелов со светильниками, завершающие углы основного объема.

Портики акцентируют центры всех четырех фасадов. Три из них оформляют входы. Южный и северный портики — глубокие, шестнадцатиколонные, а восточный и западный — выступающие на один пролет, восьмиколонные.

Гладкие плоскости стен прорезаны огромными арочными окнами; углы зданий подчеркнуты пилястрами. В контрасте со спокойными плоскостями стен эффектно воспринимаются великолепные колоннады четырех портиков коринфского ордера.

Классической строгости портиков и четкости силуэта собора несколько противоречит измельченное и вычурное обрамление окон, перегруженность фронтонов скульптурой. Это свидетельствует о том, что Монферран не добился стилистической чистоты произведения. Здесь сказались черты эклектики — беспринципного отступления от стилевого единства, которые стали все сильнее проявляться в русской архитектуре в 30-х годах XIX века. Другим недостатком здания является его немасштабность. Огромное по своим размерам, на первый взгляд оно не кажется таким. Его архитектурные формы: колонны, двери, окна — зритель подсознательно уменьшает до привычных размеров. Даже гигантские 17-метровые колонны портиков воспринимаются издали как 7—9-метровые, типичные для многих других зданий. Только в непосредственной близости к собору полностью ощущаешь грандиозность его стен, колонн, входных дверей и окон.

Тем не менее собор красив и в летние дни, когда, по выражению французского поэта Теофиля Готье, он «выступает с величественной ясностью классического монумента», и зимой, когда «снег глазурит серебром... золотые купола, обводит сверкающей линией карнизы и аканты, ставит светящиеся точки на выпуклостях статуй и меняет всю связь тонов волшебными перестановками».

Эффектное цветовое сочетание серой мраморной облицовки стен, красных гранитных полированных колонн и позолоченных куполов подчеркивает торжественный, парадный облик здания.

Входящий в собор сразу же попадает в необычайно эффектное широкое пространство, уходящее в глубину. Этот центральный продольный пролет, или неф, собора, расположенный между двумя рядами внутренних опор — пилонов, замыкается главным иконостасом, за которым расположен главный алтарь. Центральный продольный неф пересекается тремя поперечными нефами.

Средний поперечный пролет столь же широк, как и центральный продольный. Пространство на пересечении пролетов перекрыто куполом, поднятым на высоту 69 м.

В подкупольном барабане расположены двенадцать высоких окон, освещающих центр собора. Квадратные отсеки, находящиеся по обе стороны главного алтаря и западных входных дверей, перекрыты малыми куполами, не выраженными во внешнем облике здания. Остальные части собора перекрыты цилиндрическими сводами, словно поддерживаемыми слегка выступающими подпружными арками. Своды и купола здания покоятся на мощных пилонах и стенах.

Внутреннее убранство собора исполнено также по проекту Монферрана. Ему пришлось конкурировать с немецким архитектором Лео Кленце, которому Николай I предполагал поручить все работы по оформлению собора. Но проект Кленце оказался настолько неудачным, что Комиссия, руководившая сооружением собора, отвергла его и приняла проект Монферрана.

Если внешний облик здания выдержан в основном в строгих формах архитектуры классицизма, то в интерьере, относящемся к началу 40-годов, сильнее заметно влияние эклектики. Стремясь достигнуть максимального эффекта, Монферран использует во внутренней отделке собора приемы и формы, характерные для различных архитектурных стилей. Так, например, оформляя входные двери, он подражает замечательному мастеру итальянского Возрождения Л. Гиберти — творцу знаменитых дверей Флорентийского баптистерия; в декоративном убранстве сводов отражены элементы стиля барокко, но основные членения решены в приемах классицизма с использованием коринфского ордера.

Перегруженность интерьера украшениями и обилие позолоты создают резкий контраст со строгостью и уравновешенностью внешнего облика здания. Однако, художественная ценность внутреннего убранства собора несомненна. Все его детали выполнены с виртуозным мастерством искуснейшими камнерезами, лепщиками, литейщиками и позолотчиками.

Интерьер собора отличается исключительной красочностью. Особенно роскошно убранство трехъярусного иконостаса, простирающегося во всю ширину здания. Две арки, прорезанные в иконостасе, образуют проходы к малым иконостасам боковых алтарей.

Главный иконостас облицован белым мрамором. На его фоне ярко выделяется бронзовый позолоченный орнамент. Лучшим украшением иконостаса являются 10 малахитовых колонн высотой 9,5 м каждая. «В полумраке собора, — писал известный знаток камня академик А. Е. Ферсман, — среди мягких тонов серого и серо-розового мрамора зеленые бархатистые колонны производят чарующее впечатление».

Основу каждой колонны составляет полый чугунный цилиндр, охваченный бронзовым кожухом, на котором наклеены специально подобранные пластинки малахита толщиной 3—3,5 мм. Камнерезы настолько искусно подобрали по рисунку, цвету и форме отдельные кусочки малахита, что колонны производят впечатление вырубленных из цельного камня.

Таким же способом выполнены две колонны несколько меньших размеров, установленные по сторонам алтарных врат и облицованные темно-синим лазуритом.

В первом ярусе иконостаса между малахитовыми колоннами размещены мозаичные иконы, выполненные по оригиналам художника Т. А. Неффа. На них изображены святые, соименные царям, в правление которых были построены все четыре Исаакиевские церкви. Во втором ярусе иконостаса установлены мозаики с изображением святых, соименных членам царской семьи — великим князьям и княгиням, исполненные по оригиналам художника Ф. П. Брюллова. В третьем ярусе находятся живописные иконы работы художника С. А. Живаго, изображающие ветхозаветных пророков. В центре этого яруса установлена мозаичная картина «Тайная вечеря», воспроизводящая живописный оригинал работы того же художника. Над третьим ярусом находится его картина «Моление о чаше».

Исполнение живописи и мозаики для иконостаса особенно строго контролировалось цензурой, не допускавшей сколько-нибудь значительных отклонений от традиционных канонов. Поэтому в иконостасе преобладают идеализированные изображения князей и епископов, застывших в торжественных позах, аскетических «отцов церкви» и кротких «великомучениц» с классически правильными чертами.

В центре иконостаса находятся огромные алтарные врата (их вес около 5 т), отлитые из бронзы и позолоченные. Арка врат увенчана группой, изображающей Иисуса Христа, восседающего на престоле с державой — эмблемой царской власти — в руках. Одеяния Христа и окружающих его святых выполнены из меди по моделям скульптора П. К. Клодта. Лица, кисти рук и ступни ног всех фигур написаны художником Т. А. Неффом.

Основная идея, проведенная в оформлении главного иконостаса — обожествление царской власти, которой надлежит безропотно повиноваться. Как указывал В. И. Ленин, «идея бога... всегда связывала угнетенные классы верой в божественность угнетателей».

Малые иконостасы лишь по размерам уступают главному. Они тоже облицованы белым мрамором с малахитовыми вставками и украшены позолоченным орнаментом.

При отделке пола, стен, сводов широко применялись всевозможные породы мрамора, позолота и пр. С каменоломен, расположенных на берегах Онежского и Ладожского озер, на строительство собора доставлялись тысячи пудов пепельного и тёмно-серого рускиальского, дымчато-розового и темно-малинового тивдийского мрамора, шоколадного шокшинского порфира и черного аспидного сланца. Из Италии и Франции поступал белый мрамор Серавеццы, бледно-желтый сиенский, оливково-зеленый генуэзский и темно-красный мрамор — гриотто.

Пол собора выложен плитами темно- и светло-серого мрамора и окаймлен широкой полосой шокшинского порфира.

Стены и пилоны облицованы белым итальянским мрамором с многочисленными вставками из различных пород русских и заграничных мраморов, а нижняя часть стен — черным аспидом.

Егор Михайлов, Алексей Шефурдин, Василий Пахомов и многие другие каменотесы, работавшие в соборе, так тщательно подгоняли отдельные мраморные блоки, что швы между ними почти незаметны даже спустя более сотни лет после постройки здания.

В восточной части боковых продольных нефов Монферран сохранил старые стены с облицовкой, выполненной еще архитектором Ринальди из серовато-розового мрамора. Она выгодно отличается благородной цветовой гаммой от той кричащей роскоши, с которой отделана центральная часть собора. Сохранив старую отделку Монферран облицевал такими же точно сортами мрамора и соответствующие участки западной стены. Таким образом, в оформлении была достигнута симметрия.

Стены и пилоны украшены 180 пилястрами коринфского и ионического ордеров из светло-розового тивдийского мрамора с бронзовыми позолоченными базами и капителями.

Академик Ферсман утверждал, что Исаакиевский собор «может считаться музеем облицовочного цветного камня».

Облицовка из натурального мрамора доходит до большого карниза, находящегося на высоте 14 м. Карниз исполнен из искусственного мрамора и богато декорирован гипсовым позолоченным орнаментом: иониками, модульонами, розетками. Выше карниза расположен массивный аттик, отделанный белым искусственным мрамором. Громоздкость аттика до некоторой степени смягчается пилястрами белого и розового цветов. Белым искусственным мрамором облицован и барабан главного купола.

Все работы по лепке и облицовке искусственным мрамором производились под руководством известного мастера И. П. Дылева.

Своды и стены собора украшены росписями, статуями и рельефами.

Внутреннее убранство осуществлялось под строжайшим контролем духовных властей и самого царя. Именно они выбирали сюжеты для живописи, мозаики и скульптуры, просматривали и утверждали эскизы. Царь и духовенство постоянно вмешивались в работу художников, сковывали их творческую инициативу, зачастую давали им нелепые указания. Но несмотря на все это, К. П. Брюллов, Ф. А. Бруни. И. П. Витали и другие талантливые мастера сумели создать замечательные произведения.

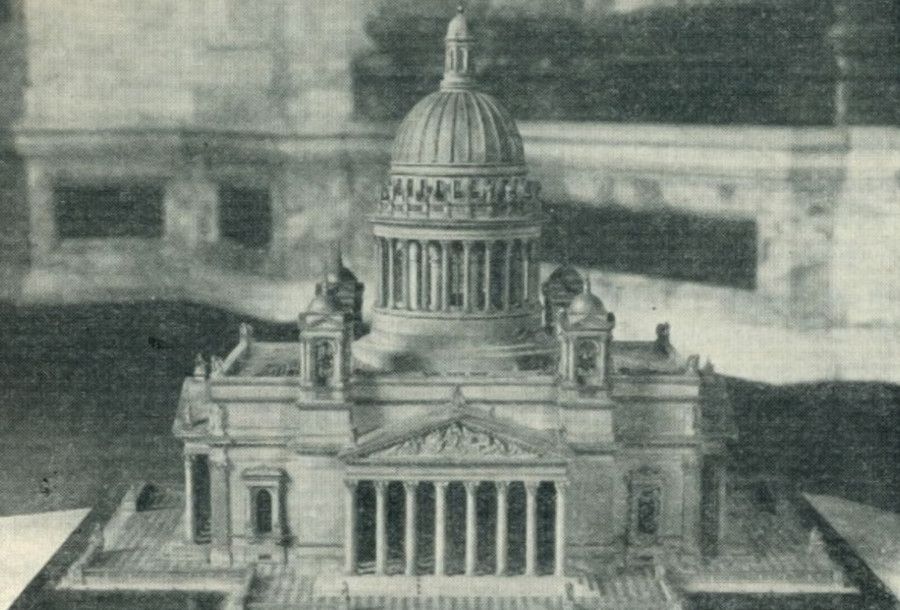

На обложке: Проектная модель собора, исполненная М. Т. Салиными, 1835–1846 гг.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: