Почти столетнее господство монголов на территории Кореи приостановило развитие ее культуры. Лишь в 1392 году страна вновь объединяется военачальником Ли Сонге, давшим новому государству символическое название Чосон. Столица была перенесена в Ханян, позднее названный Хансон (ныне Сеул).

Корея: искусство XIV – начала XIX века

- Текст:Надежда Анатольевна Виноградова, Наталья Сергеевна Николаева11 августа 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Длительный этап, объединенный в традиционной истории именем правящей династии Ли (1392–1910), по существу, не был единым, слагаясь из нескольких, весьма разнородных исторических периодов. Первый из них ознаменовался укреплением феодального государства и волной национального самоутверждения. В это время интенсивно застраивается столица, в ее облике звучит пафос побед, воплощаются экономический подъем и мощь страны. Этот «золотой век» корейской средневековой культуры длился до конца XVI века, после чего, вследствие междоусобной борьбы, изнурительной Имджинской войны против японских захватчиков и опустошительных нашествий маньчжур в первой половине XVII века, наступил период разрухи. Подверглись разорению города, были уничтожены уникальные памятники зодчества, пострадали все области искусства. Однако тяжелые разрушения не приостановили поступательного развития национальной культуры. Важные сдвиги, начавшиеся со второй половины XVII века и охватившие собой XVIII и XIX век, ознаменовались проникновением в Корею веяний нового времени, подъемом городской культуры, ростом практических знании, известной демократизацией литературы и живописи. Завершающие этапы феодализма вместе с тем знаменательны своей сложностью и противоречивостью. Обострение социальных противоречий и наступление феодальной реакции не давали возможности полностью выявиться росткам нового. К началу XIX века исчерпавший себя феодальный способ производства стал значительным тормозом на пути прогрессивных художественных исканий. Непоправимый урон национальной культуре был нанесен колониальным закабалением страны. Но богатейшие традиции народного искусства не исчерпали себя и сохранились живыми, возродившись в XX веке, на следующем, новом этапе развития корейской культуры.

На протяжении четырех с лишним столетий, заключающих долгий

путь формирования корейского феодального искусства, происходит неоднократная

переоценка духовных ценностей. Утрачивает свою былую значимость культовая

пластика, и вместе с тем высшего этапа своего расцвета достигает живопись,

способная выражать более сложные и многообразные понятия. Вместе с усилением

конфуцианства и утерей буддизмом своих былых ведущих позиций значительно менее

интенсивно, чем прежде, развивается буддийское храмовое зодчество и испытывает

небывалый подъем зодчество светское.

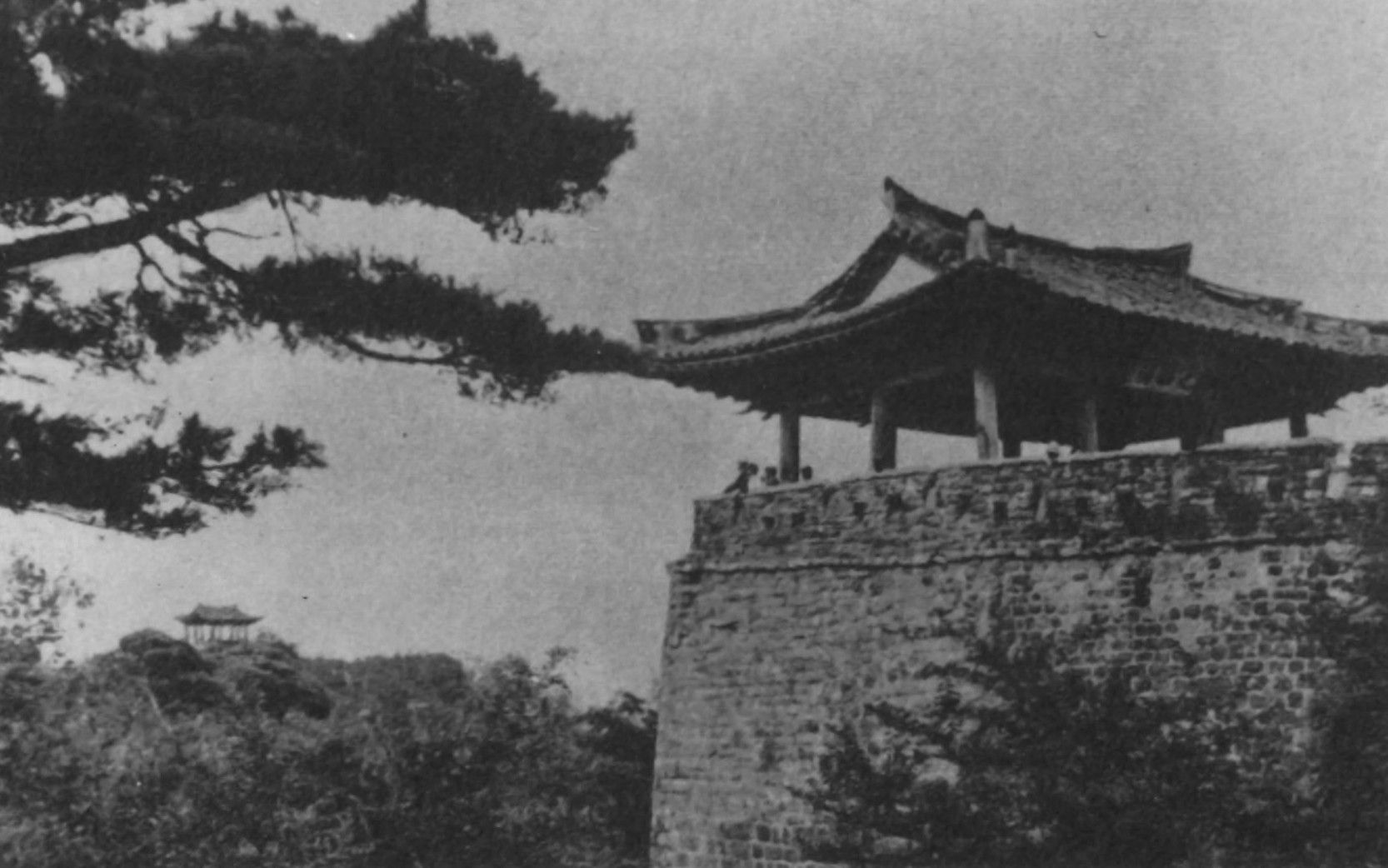

Дозорная башня Ыльмильдэ в Пхеньяне. XIV в.

Пышно и торжественно застраивается новая столица Хансон, призванная служить форпостом на пути к Китаю и всем своим обликом утверждающая могущество и славу корейских правителей. В ней возводятся мощные бастионы, вокруг нее водружается кольцо крепостных каменных стен. Пересекающиеся между собой по четырем направлениям света внутригородские магистрали завершаются восемью могучими трапециевидными воротами, увенчанными двухъярусными надвратными павильонами. Образцом подобных крепостных въездов могут служить главные Южные ворота — Нандэмун (первоначально возведенные в 1396 году, перестроенные в 1448-м и впоследствии подвергавшиеся неоднократной реставрации). В размахе их двойной крыши, в ритме расписных балок, столбов и кронштейнов, в протяженности грандиозного цоколя, прорезанного тремя арками, как бы концентрируются представления о великолепии всей столицы. Столь же значительные оборонительные сооружения возводятся и в других городах, в частности в Пхеньяне, многочисленные вершины которого зачастую обрастают дозорными башнями. Реставрируются и приобретают большую монументальность выложенные камнем многометровые цоколи его древних наблюдательных вышек, таких, как Ыльмильдэ на горе Моранбон. Высокими воротами Тэдонмун, Пхотонмун и другими, акцентируются пространственные вехи города.

Широта и крупность строительных замыслов, новая масштабность

всех пространственных измерений особенно ярко воплотилась в облике столичных

дворцовых комплексов, предназначенных для торжественных пиршеств и церемоний, —

Кёнбоккун (1394–1396; многократно подвергался разрушениям и реставрации) и

Чхандоккун (1405; восстановлен в XVII веке, впоследствии реставрирован). По

существу, это были как бы целые города, воздвигнутые в пределах столичных стен

и охватившие собой северо-западную и северо-восточную части Хансона.

Выстроенные по образцу китайских дворцовых ансамблей, регулярные в плане

главные сооружения окружались огромным, но в то же время неровным кольцом стен,

в пределы которых входили помимо торжественных церемониальных зданий павильоны,

предназначенные для театральных зрелищ и пиршеств, сады, включающие в себя

редкие растения и деревья, озера с островами, скалами и водопадами.

Живописность архитектурных форм дополнялась в них разнообразием форм природных.

Особенно знаменит тонко продуманными ландшафтными композициями «Запретный сад»

(Пивон) ансамбля Чхандоккун с его холмистым рельефом, мостами, беседками,

обилием воды. Союз архитектуры и природы определяет и красоту павильона

Кёнхверу ансамбля Кёнбоккун, расположенного посреди пруда, где в зеркальном

отражении воспроизводится яркость его подкровельных конструкций, стройность его

гранитных столбов. Подобно монументальным храмовым ансамблям, дворец воплощал в

себе целый мир с его упорядоченностью и стихийностью. Эстетический пафос

главного тронного зала дворца Кёнбоккун — Кынджонджон заключается также не

столько в его собственных размерах (хотя это было самое большое деревянное

здание Кореи, площадью в 770 кв. м), сколько в монументальности ворот,

торжественности парадных аллей, путей процессий и площадей, простиравшихся

перед ним. К огромному, увенчанному двойной крышей залу, вознесенному на

двухступенчатую мраморную террасу и четко вписывающемуся в ничем не заполненное

пространство огражденного стенами двора, вела мраморная лестница, изукрашенная

фигурами зверей-охранителей. Карнизы, консольные конструкции, покрытые сложной

резьбой и росписью, как бы вновь воспроизводили многоцветность и великолепие

всего мира. Наиболее полно особенности орнаментации корейского зодчества этого

времени раскрываются в просторном интерьере зала Кынджонджон с его

расчлененными узорными кассетами потолком, уходящими ввысь столбами, обходными

галереями в верхней части стен, обилием резьбы, покрывающей ажурные кронштейны,

полифонией красочных сочетаний.

Павильон для пиршеств Чухабру дворцового ансамбля Чхандоккун в Сеуле. 1465 г.

Нарядность и усложненность архитектурных форм, применение многоцветных росписей становятся характерным признаком и культового зодчества периода Ли. Объемы и силуэты храмовых зданий XV–XVIII веков, как и зданий дворцовых, становятся все более живописными, подкровельные опоры служат источником бесконечной фантазии резчиков по дереву, особое внимание уделяется отделке архитектурных деталей, изгибам крыш, их соотношению со всей сложной системой перекрытий. Тяга к орнаментации ощутима в оформлении павильона буддийского храма Чананса (XVII в.), увенчанного шестиугольной широкой крышей и покрытого снаружи декоративными росписями, а также в облике украшенного наподобие пагоды тремя черепичными крышами храма Кымсанса (XVII в.). Такая тенденция к декоративности, превращению всего подкровельного поля здания в подобие сказочного ковра, утвердившаяся в позднесредневековом корейском зодчестве, постепенно становится в нем самоцелью и к XIX веку зачастую перерастает в пестроту и вычурность.

Среди изобразительных искусств ведущим видом в XV–XVIII веках становится живопись на свитках, переживающая наряду с зодчеством эру своего высокого подъема. Мастерство владения кистью включалось в число конфуцианских добродетелей и поощрялось правящими кругами, придававшими занятиям живописью важное этико-воспитательное значение. Развитию этого вида искусства, насчитывавшего давние традиции, способствовало основание в 1392 году по специальному указу правителя придворной академии живописи Тохвавон (позднее переименованной в Тохвасо и просуществовавшей вплоть до XIX века). Академия выплачивала живописцам жалованье, давала им заказы, регламентировала и направляла их творческую деятельность. Живописцы относились к привилегированному сословию, занимали высокие государственные должности.

К XV веку сложились основные жанры корейской национальной

живописи на свитках: «цветы-птицы», пейзаж, портрет, бытописательная и

анималистическая живопись. Эти жанры тесно связывались с жанрами литературы,

искусством каллиграфии. Картины писались на шелку и на бумаге, основными

живописными средствами были кисть, прозрачные водяные или плотные гуашного типа

краски, применявшиеся в соответствии с разными декоративными задачами. Но выше

всего ценилась черная тушь с ее богатством оттенков, тонкостью живописных нюансов,

разнообразием линейных штрихов, пятен, размывов. Крупнейшими пейзажистами XV–XVI

веков были Ан Гён, вдохновлявшийся монументальными пейзажами северосунского

периода, Кан Хиан, следовавший стилю Ся Гуя и Ма Юаня, Ли Санджва. В жанре

«цветы-птицы» работали Ли Ам, Ли Джон, Чо Сок, О Моннён. Все эти мастера

разрабатывали те классические выразительные приемы и способы передачи

различных состояний природы, которые были отобраны длительной традицией и

зафиксированы на протяжении веков в многочисленных теоретических трактатах.

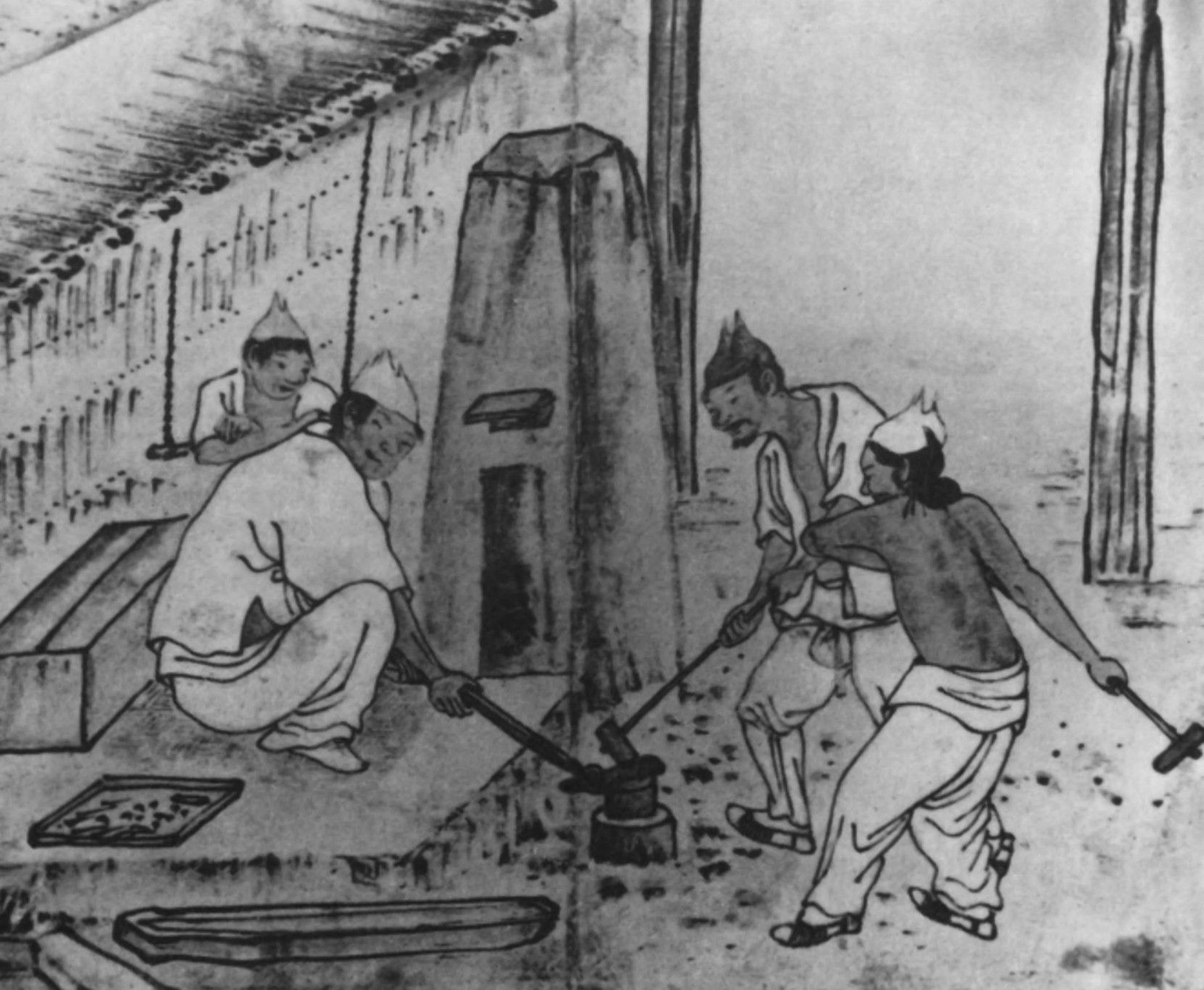

Ким Хондо. Кузница. Альбомный лист. Бумага. XVIII в.

Пятнадцатый и шестнадцатый века знаменательны формированием блистательной плеяды корейских пейзажистов и художников жанра «цветы-птицы». Их число не ограничивалось членами академии. Параллельно с официальным направлением искусства существовала и группа «вольных» живописцев — «мунинхва», близкая по своему духу китайским представителям учёных-дилетантов «вэньженьхуа». Если живописцы, входящие в академию, тяготели к грандиозным эпическим ландшафтам, бытописательным сюжетам, четкой ясности цветовых сочетаний и линейного штриха, то художники-«непрофессионалы» разрабатывали более мягкую текучую манеру, употребляли свободные и смелые тушевые мазки. Приверженность к одной теме, воспроизведение жизни растений, животных в их различных проявлениях позволяли им передавать через привычный мир природных форм более тонкие оттенки чувств, сообщать о своих надеждах и чаяниях. Картины Ли Джона, изображающие гибкий бамбук, противостоящий буре (Сеул, Национальный музей Кореи), или образы расцветающей сливы, созданные О Моннёном («Цветы мэхва под луной»; Сеул, частное собрание), были полны глубокого символического смысла, овеяны поэзией. Стремления к передаче личных чувств, наметившиеся в живописи Кореи XV–XVI веков, смогли получить свое более конкретное выражение на следующем этапе. Существенные сдвиги произошли на протяжении XVII–XVIII веков, после победы корейского народа в Имджинской отечественной войне. Вместе с ростом демократических тенденций, усилением интереса к своей культуре новым смыслом наполнился и традиционный пейзажный жанр. Пристальное внимание к природе своего отечества, особенностям его ландшафта, красоте его гор характеризует картины Чон Сона, мастера, жившего в XVII-начале XVIII века. Его пейзажи, то лирические, то острые и экспрессивные, очерченные смелой, широкой и сочной линией, воссоздают образы окружающего его мира. Художника захватывает мощная сила Алмазных гор — Кымгансан с их устремленными в небо вершинами («Горы Кымгансан»; Сеул, частное собрание), красота старых сосен, выросших среди камней («Каменистое плато»; Пхеньян, Музей корейского изобразительного искусства). Тема родины отчетливо звучит в его картинах.

Вместе с развитием городской жизни значительно расширяется тематика и корейского бытового жанра. Его представители, такие художники рубежа XVIII—XIX веков, как Ким Хондо, Ким Дыксин и Син Юнбок, создали целую серию зарисовок, где впервые вся жизнь горожан с их весельем и печалями оказалась в поле зрения живописцев, была осознана в своей эстетической ценности. Изображения кузницы, народных танцев, выполненные Ким Хондо на небольших альбомных листах, как бы приоткрывают дверь в новый и необычный для традиционного корейского искусства мир. Они полны юмора, динамики, живой наблюдательности, в них фиксируется красота ритмических движений, отмечается ловкость и сила. Новые веяния, ощутимые в творчестве Ким Хондо, сказываются и в произведениях живописцев Ким Дыксин и Син Юнбок. О живой силе корейского искусства свидетельствует непрерывность развития его декоративных форм. Вместе с экономическим подъемом, переживаемым страной на первых этапах правления династии Ли, и развитием производительных сил на последующих этапах заметно расширился круг художественных изделий. По-прежнему важное место среди многочисленных видов декоративных искусств принадлежало керамике, развивавшей традиции прославленных селадоновых изделий. Но формы и узоры, характерные для нового этапа, отражали новые представления о красоте. Былая отчетливость и завершенность узоров сменяются большей живописностью, свободная эскизность возводится в новый художественный принцип. Особой славой в XIV–XVI веках пользовались изделия типа пунчхон, известные на Дальнем Востоке под названием мисима и оказавшие воздействие на развитие японской керамики. Среди них на разных этапах получают распространение сосуды, украшенные внутри узором мелких растительных мотивов, сосуды нежных серо-голубых оттенков, покрытые легким узором из белых точек, напоминающих тающие снежинки. Неповторимы в своей изысканной простоте сосуды, в которых дефекты обжига, асимметрия создавали ощущение природности форм и узора. Пластичностью отличались также изделия из черной керамики.

В XV–XVI веках наряду с керамикой производился белоснежный фарфор. К типам росписи фарфоровых изделий прибавились и кобальтовые. К XVIII–XIX векам на территории Кореи работало уже множество мастерских, выпускавших фарфоровые сосуды разного типа. Для них, как и для керамики, характерны живописность, сочетание белого фона со свободным однотонным рисунком, выполненным кобальтом или окисью железа. Особое развитие на протяжении династии Ли получило производство инкрустированных перламутром лаковых ларцов, шкатулок и шкафов, сочетающих в себе красоту и блеск темного гладкого дерева с переливчатостью узора и массивностью украшений из металла. Подносы, столики, шкатулки, сундуки — все изделия вплоть до конца XIX века отмечены мастерством и совершенством форм.

Девятнадцатое столетие — тяжкий этап в жизни Кореи. Колониальное закабаление страны отрицательно сказалось на развитии искусства. Затормозилось развитие национального зодчества и живописи. В корейском народном искусстве продолжали свою жизнь высокие традиции корейского классического искусства. В изделиях из фарфора, расписных лаковых изделиях, вышивках и плетении из соломы воплотились представления о прекрасном, сосредоточилась огромная творческая энергия талантливого народа, способствующая бурному возрождению корейской культуры на новом этапе его развития в XX веке.

На обложке: Павильон Инджонджон дворцового ансамбля Чхандоккун в Сеуле. XV в. Реставрация XIX и XX вв.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: