Архитектура формирует среду обитания, но проблемы ее по сути своей — человеческие. Взаимодействуя с окружением, человек создает материальный каркас деятельности, поведения, отношений с другими людьми. Планируя предметный мир, он планирует и свою будущую жизнь, в конечном счете — самого себя. Любая задача архитектуры требует оправдания в некой идеальной модели жизнеустройства, определяющей как практические стандарты, так и сообщение, вводимое в среду, как систему материальной памяти общества, а вместе с ним и художественные ценности. Теоретически возможны два способа поиска идеала: один основан на необходимости, заданности объективными законами и действующими тенденциями развития, второй основывается на свободе воображения и предпочтениях субъекта. Первый, однако, осуществим лишь при системном и точном объективном знании.

Архитектура и утопии

.png)

- Текст:Андрей Владимирович Иконников1 апреля 2024

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

В неустоявшейся социальной действительности, ломающей преемственность, системные модели, основанные на познанной необходимости, не выстраиваются — информация, как правило, противоречива и недостоверна. Целеполагание следует второму способу определения идеала и основывается на ценностном сознании, которое устремлено к должному, пренебрегая сущим. В древности системным началом, помогавшим привести к единству частные представления, служил миф. В Новое время эту роль стали играть утопии — умозрительные модели жизнеустройства.

Роль утопических моделей в формировании творческих установок архитекторов стала возрастать во второй половине XIX в. Влияли ускорявшиеся и все более противоречивые процессы развития буржуазной цивилизации, равно как и художнические амбиции профессии, побуждавшиеся столкновениями с прозой разделения труда. Архитектурная деятельность стала видеться автономной культуроформирующей силой, архитектор — тем, кто подобно оруэлловскому "Большому брату” лучше знает, что нужно людям, чем могут знать они сами. По сути дела, историю архитектуры за последние полтора столетия можно написать, как историю одного из направлений утопического мышления.

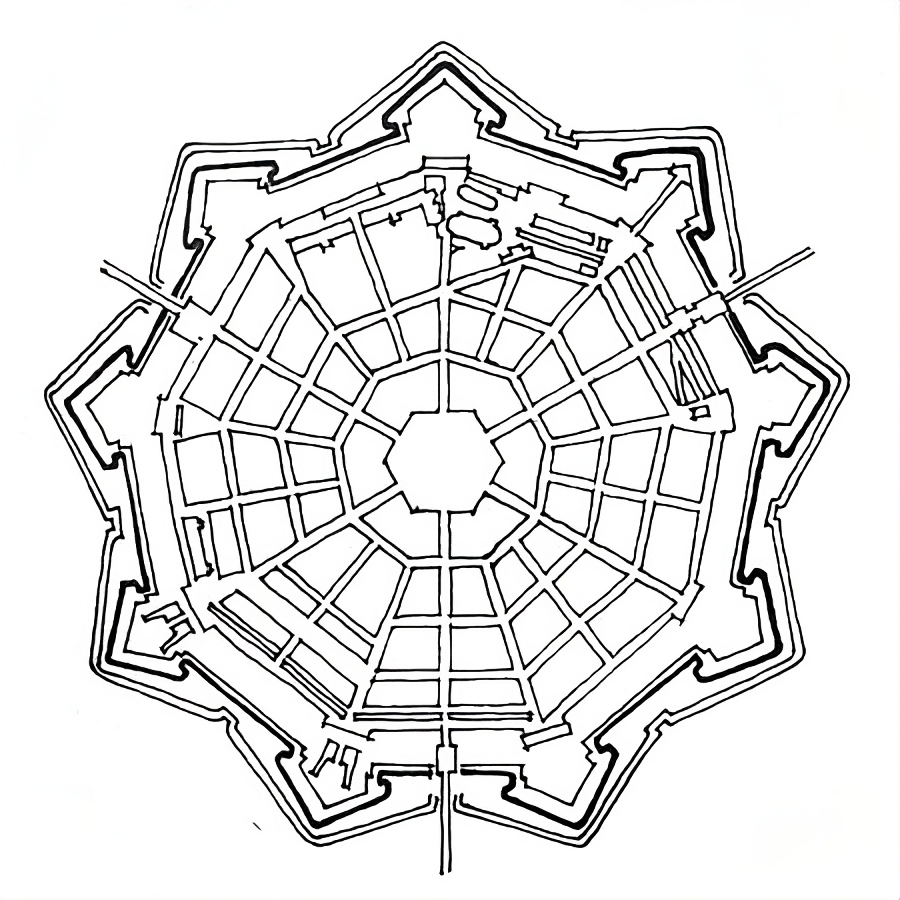

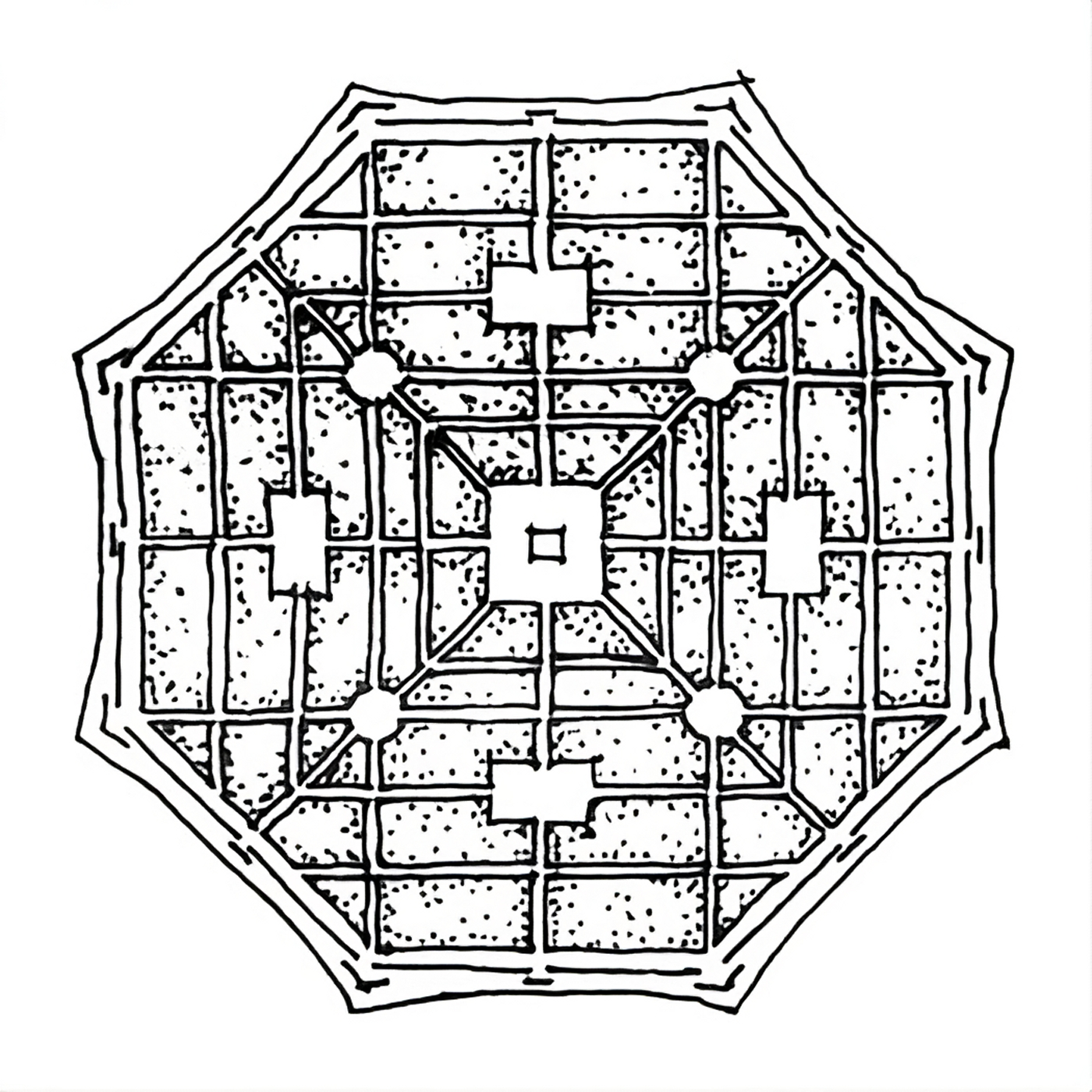

В эпоху Ренессанса идеальные модели облекались в форму описания страны Утопии (от греческого "у” — нет, "топос” — место), страны нигде. К тому времени проектная деятельность стала обособляться от строительства; идея, овеществленная в чертеже, приобрела самоценность и возможность саморазвития. И параллельно вербальным моделям стал развиваться жанр проектов, фиксирующих идеальный образ, который свободен от ограничений реальности (проекты идеальных городов — от созданных Филарете. Фра Джокондо и Франческо ди Джорджо Мартини во второй половине XV в. до проектов Джорджо Вазари и Виченцо Скамоцци, относящихся к рубежу XVI и XVII вв.).

Вербальные модели имели главным предметом общественное устройство, идеальные проекты — совершенные способы формирования городского пространства. Взаимные влияния эти двух форм фиксации воплощения идеального несомненны. Проекты фиксировали целостный идеал волевого подчинения действительности рациональному образу. Их кристаллическая унифицированная геометрия, связанная с пифагорейской магией чисел, отражала идею порядка — главное начало социальных утопий; последние же, касаясь организации пространства, описывают нечто, подобное изображенному на листах идеальных проектов.

Характерно описание страны Утопии, которое дает ее

"первооткрыватель” Томас Мор (1516). В нем торжествует простота жестко

регламентированного пространственного порядка. Города, "обширные и

великолепные”, унифицированы настолько, что тот, "кто узнает хотя бы один

город, тот узнает все города Утопии”. Геометрию плана заполняют одинаковые дома

и одинаково одетые люди, чья жизнь привязана к определенному месту и временному

распорядку. Все равны, но они "равны более, чем другие”, ибо равенство

Мора предполагает как иерархию привилегий, так и иерархию власти.

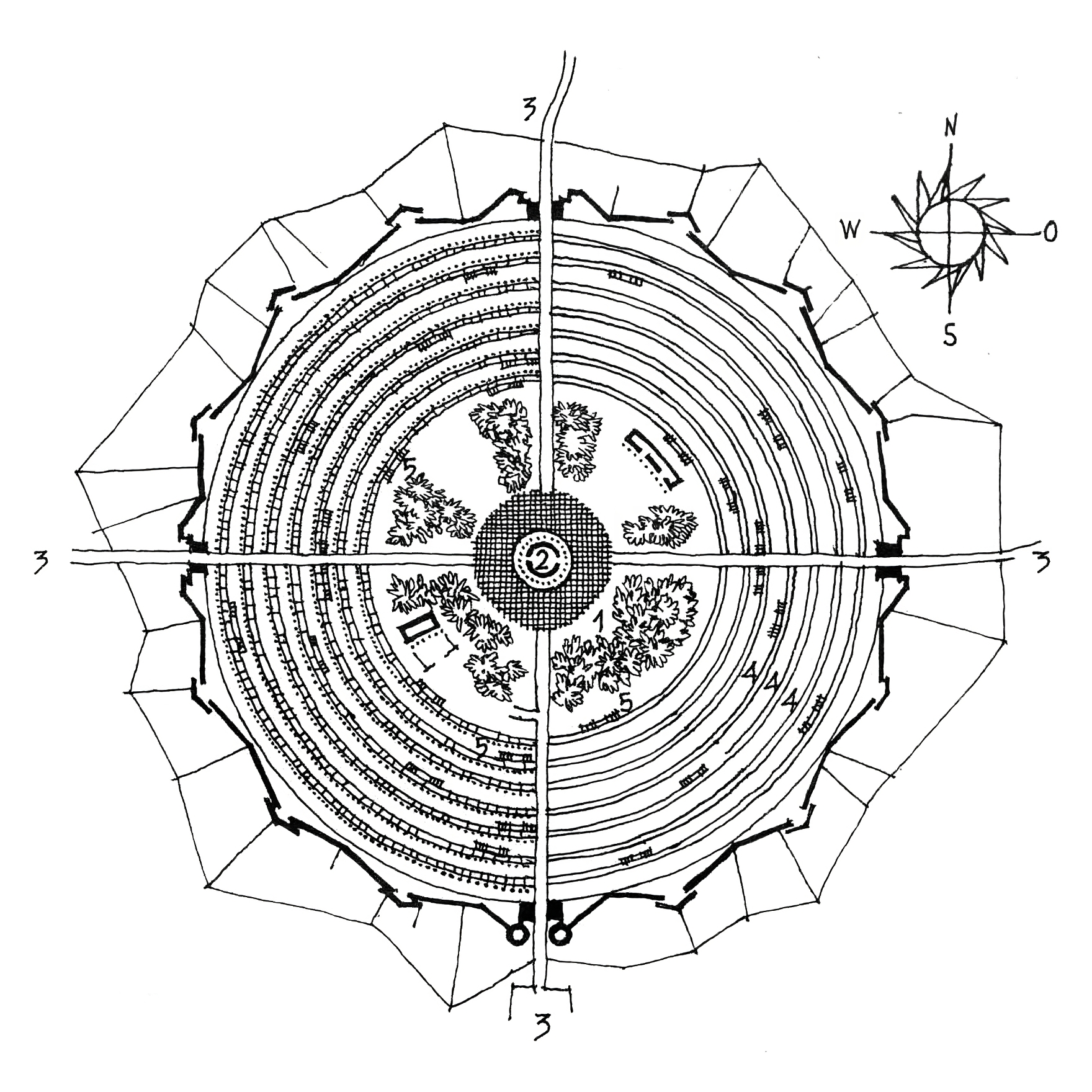

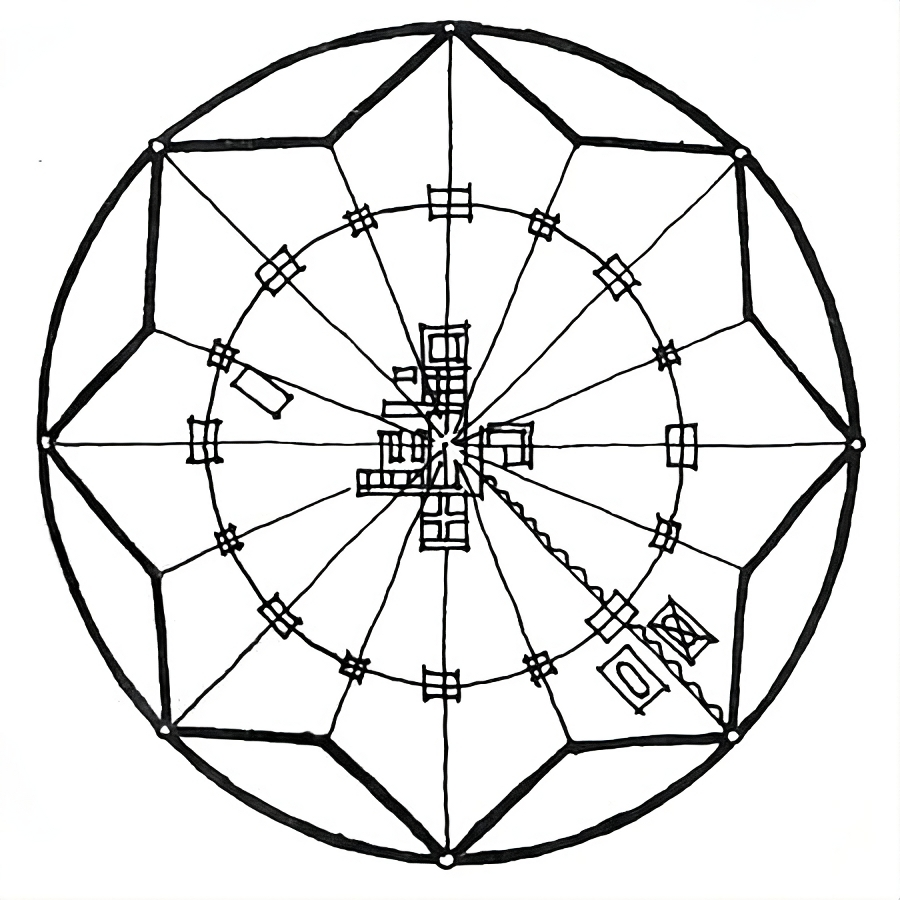

Город солнца. Т. Кампанелла. Реконструкция Г. Градова

Не больше степеней свободы предлагал гипотетическим обывателям "Города Солнца", умиляющего нынешних адептов синтеза искусств, Томмазо Кампанелла (1623). В пределах пифагорейской геометрии плана — с его тотальной симметричностью, унификацией частей, членением на 7 поясов и 4 сектора — обитают люди, похожие по телосложению и привычкам. Все общее. Каждые полгода мудрые правители указывают, кому где спать. Вместе принимают пищу, которой начальникам дают больше, моются по указанию врача. И лишь начальники "определяют, кто способен и кто вял к совокуплению, и какие мужчины и женщины по строению своего тела более всего подходят друг другу”. Да и монументальная живопись не просто украшает городские стены, но в "удивительно стройной последовательности отражает все науки”.

Понятно, что Томас Мор, канцлер вероломного деспота, как и отданный произволу инквизиции Кампанелла, превыше всего ценили гарантированность элементарного порядка. Однако их модели отразили и родовое свойство социальной утопии: стремление к совершенству, измышленному, предписанному сверху и наблюдаемому извне — с позиции творца, правителя или изумленного путешественника. Рационально функционирующий механизм основан на тотальном подчинении частей и индивидов; слаженность его предполагает несвободу личности и пренебрегает ее счастьем.

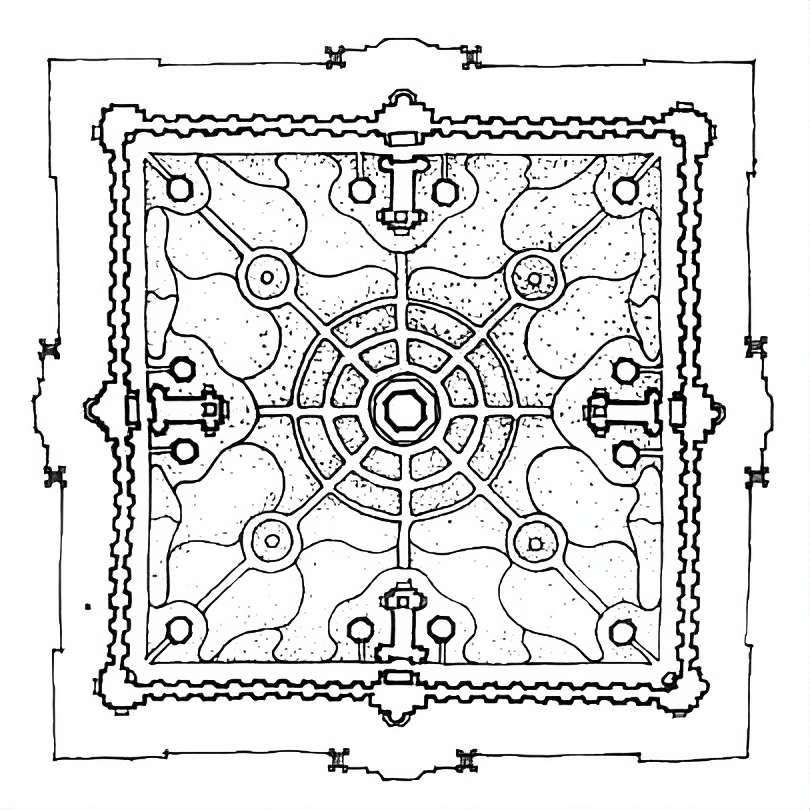

Уравнительность и жесткая общественная регламентация

присутствуют в равной мере и в идеальных моделях классиков утопического

социализма первой половины XIX в. — Роберта Оуэна, Шарля Фурье, Теодора Дезами.

Зарегулированность социальной модели отражалась и в их представлениях о пространственной

организации идеальных поселений. У Оуэна (1841) постройки коммуны замыкаются в

квадратное карэ, изнутри объединенное колоннадой и отсеченное от внешнего мира

высокой террасой; расположением главных построек подчеркнута тотальность внутренне

завершенной симметрии. Фурье использовал стереотипы регулярных дворцовых

ансамблей классицизма (1829). Дезами объединил приемы, использованные первыми

двумя. Над тем, как в любых утопиях мечты о безграничной свободе приводят к

деспотизму, иронизировал Ф. Достоевский.

Р. Оуэн. Поселок коммуны на 2-2,5 тыс. жителей. 1841 г.

Умозрительное совершенство утопий противополагалось реальности, и казалось, что новые ценности требуют гарантий, сопоставимых с охранительными механизмами существующего. Жесткость порядка — социального и пространственного — усугублялась механизмами логического мышления. Строя свой идеальный мир, авторы утопий разлагали мир реальный на элементы, отбирая то, что казалось положительным и отбрасывая оцененное отрицательно. Из россыпи дискретных единиц вновь синтезировался целостный образ, но уже лишенный промежуточных оттенков, неоднозначности, противоречивости, сложных скрытых связей. Возникавший мир видимостей неизбежно оказывался выхолощенным и бедным. Несколько городов, построенных в Италии как осуществление идеальных проектов (например. Пальманова в области Венето, 1609), выделяются унылой монотонностью среди романтически живописных "естественных” поселений.

Под влиянием идеи прогресса, выдвинутой веком просвещения,

инобытие страны Утопии нашло свое место — им стало будущее. При этом утопия

обрела статус идеальной цели, обратилась формой целеполагания, что побуждало попытки

воплотить ее. Н. Бердяев отметил — утопии при этом оказались более

осуществимыми, чем могло казаться раньше.

У. Моррис, Ф. Бебб. "Красный дом" близ Лондона. 1859 г.

Против принципа уравнительности восстал "социалист чувства” Уильям Моррис. В романе "Вести ниоткуда или эпоха спокойствия” (1890) он изобразил мир будущего, основанный на личной свободе и "естественной” дисперсии общества среди природы. Главным пороком современности Моррис полагал производство множества вещей, удовлетворяющих мнимые потребности. Ценой их количества становятся качеств и творческое содержание труда. Альтернативой виделся возврат к простоте, потребности которой удовлетворит осмысленный ручной труд, что снимет необходимость в концентрации и жесткой упорядоченности. Средой счастливого неосредневекового общества Моррису виделся Лондон, обратившийся россыпью деревень среди тенистых долин. На будущий мир, спасенный красотой, проецировался образ мифического золотого века.

Роман возник в полемике с угрюмой картиной уравнительного коммунизма, которую предложил в книге "Оглядываясь назад” американец Эдуард Беллами (1888). Утопия Морриса, однако, родилась несколькими десятилетиями раньше. В 1859 г. он вместе с архитектором Ф. Уэббом построил для себя в окрестностях Лондона "Красный дом”, задуманный как материализованная программа жизни, подчиненной принципу единства красоты и добра. И здесь уже средством реализации программы виделось воскрешение традиций ремесла, противопоставленное отчуждению труда, а место утопии переносилось в золотой век прошлого (эпоху готики). В профессиональном плане цель достигнута — дом красив и романтичен. Однако материальный каркас не наполнился жизненным содержанием, которое предполагалось утопией. Жизнестроительный идеал остался мнимостью. "Красный дом” не наполнился человеческими отношениями, которые он, казалось, столь живо и точно выражал в идеальном бытии проектного замысла.

Постройка Морриса, несмотря на расхождение между намерением

и результатом, стала отправной точкой развития эстетической утопии, вдохновлявшей

архитекторов более полустолетия. Мечта преобразовать жизнь красотой комплексно

сформированной среды осталась в числе неосуществимых целей, но послужила

побудительным началом экспериментов стиля модерн в формообразовании. Такую

возможность определила инверсия классической социальной утопии — от ориентации

на уравнительную систему к свободному развертыванию личности. Эстетическая

утопия включала личностный фактор и в процесс воплощения утопического сознания

в произведение архитектуры. Отсюда и подкупающая спонтанность ее капризно

неожиданных образов. Напротив, попытки осуществить радикальные прогрессивные

идея фурьеристов, оуэнистов и последователей Беллами при разочаровывающих

социальных результатах не внесли нового и в средообразование. Становясь

элементом бытия, они отнюдь не давали экзистенциального эффекта, на который

были рассчитаны.

Осуществленный "идеальный город" Пальманова в Италии. 1609 г.

Жесткие системы в принципе могут заработать, лишь если осуществлены последовательно и полно. Последнее же невозможно в пределах отдельно взятой коммуны вне зависимостей, пронизывающих общество в целом. Да и не может такая система основываться лишь на волении и хотении, которые не соотнесены с тенденциями общественного развития. Неудачи объясняли сопротивлением "хаотичности” действительности. В соответствии с прогрессистским принципом полагали, что необходимо мириться с несовершенством первых реализаций, неизбежным до тех пор, пока их умножение не приведет к изменению общества. Осуществление идеала связывалось таким образом с некими светлыми далями.

Бердяев видел в этом этическую не-приемлемость идеи, которая "утверждает, что для огромной массы, бесконечной массы человеческих поколений... существует только смерть и могила... И только где-то на вершине исторической жизни появляется, наконец,... поколение счастливцев”. Чтобы найти теоретическую возможность преодолеть противоречие, Николай Федоров был вынужден воздвигнуть грандиозные допущения сверхутопии "Философия общего дела” (1906—1913), в которой торжествующий разум, подчинивший себе природную эволюцию и ставший разумом Вселенной, исполняет долг перед поколениями предков, возродив всех, когда-либо живших, используя синтез наук и искусств.

С давних времен развивалась и линия утопической мысли,

основанная на предположении, что жизнь общества может быть усовершенствована за

счет изобилия материальных благ, создаваемого новой техникой, машиной, служащей

человеку. Подобную мысль содержит уже "Новая Атлантида” Фрэнсиса Бэкона

(1627). Машины виделись средством снять с людей проклятие труда, наложенное на

них после грехопадения Адама, в годы Великой французской революции. Реальные

завоевания промышленной цивилизации подталкивали утопическую мысль XIX

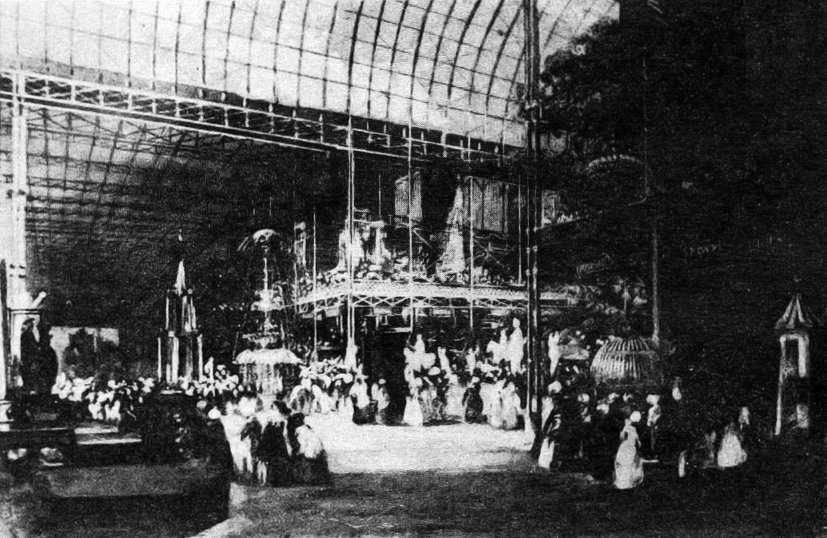

столетия. Сооруженный Дж. Пэкстоном на первой всемирной выставке в Лондоне Хрустальный

дворец (1851), собранный из стандартных металлических элементов и стеклянных

панелей, детище промышленной революции, производил впечатление фантастического

здания будущего эфемерной легкостью, просторностью, прозрачностью. Предложенная

здесь инверсия традиционной монументальности использована Н. Чернышевским,

чтобы придать конкретность образу социальной утопии, введенному в роман

"Что делать?” (1863). Отдаленные отражения Хрустального дворца стали

характерной особенностью ландшафта "нездешних” городов в научной фантастике,

ставшей со второй половины XIX в.

популярным жанром литературы.

Идеальные города Филарете (II половина XV в.) и Дж. Вазари (конец XVI в.)

Прямым продолжением ее сценариев, основанных на чудесах техники, стали идеальные проекты городов начала XX в. Оптимизм романов Жюля Верна наполнил проект "Города будущего” парижанина Эжена Энара (1910). Все здесь подчинено идее эффективной организации транспортных сообщений на плотно населенной территории Парижа. Ключевой идеей стало умножение уровней городских коммуникаций не только за счет многоярусных подземных дорог с поездами и автомобилями, но и пространства над городом. Над застройкой поднимаются башни и шпили — причальные мачты для дирижаблей; плоские кровли служат аэродромом для миниатюрных крылатых машин. Доминирует архитектура, характерная для рубежа XIX и XX вв. Машинерия, наполняющая среду, в своих формах несет нечто от ее уютной эклектичности.

Линия градостроительной утопии, производной от научной фантастики, в проекте "Новый город”, показанном миланским архитектором Антонио Сант-Элиа на выставке футуристов "Новые тенденции” (1914), обогащена мощной художнической интуицией. Более чем сотню экспрессивных рисунков объединили вербальные образы энергичного манифеста. Утопия архитектуроцентрична; ее стержневое начало — техника, обновляющая форму оболочки жизни и тем самым ее организацию. Техника вытесняет стабильное и статичное изменчивым и мобильным; она принята как главный фактор жизнеформирования. Подразумевается, что ее эффективность должна снять социальные проблемы. "Новый город”, вслед за проектом Энара, развивается по вертикали, как над, так и под поверхностью земли; трехмерно развернутые коммуникации стали структурным каркасом, обеспечивающим завоевание пространства. Многие частности проекта, связанные с развитием техноформы в архитектурную форму, оказались верным предвидением, хотя и мотивированным лишь интуитивно. Таковы эксплуатируемые плоские кровли, стеклянные фасады, вынесенные наружу прозрачные шахты лифтов, внутри которых видны снующие вверх и вниз кабины.

Важна, впрочем, не столько конкретная форма, сколько экспрессивное утверждение технократической концепции жизнестроения. Идея прогресса, отрицающая ценность не только прошлого, но и настоящего, подчеркнута Сант-Элиа бескомпромиссно:

Антонио Сант-Элиа"Архитектура не может быть подчинена никакому закону исторической преемственности..., характерными особенностями футуристической архитектуры станут ее недолговечность и переходность”.

Предполагалось, что возможности новой техники позволяют сейчас, немедленно

выйти к светлым далям, не считаясь с антипрогрессивной хаотичностью настоящего.

Дж. Пэкстон. "Хрустальный дворец" в Лондоне. 1851 г.

При всем том проект Сант-Элиа не отвергает ценности эстетического, но связывает его с антитрадиционным идеалом, основанным на механоморфной форме. Противопоставленный постулату классики "человек — мера всех вещей”, он рационален, но и романтичен. Почти на полвека он стал эталоном конкретности градостроительной утопии, почти достигающей уровня, присущего проекту.

Сант-Элиа непосредственно и сильно повлиял на архитектурный утопизм 1920-х годов, где также на первый план выступает научно-техническая фантазия, облеченная в механоморфную форму. Здесь, однако, она направляла проектное мышление к определенному социальному идеалу, технократической модели жизнеустройства. В идеальных моделях города двадцатых сведены воедино линии социальной утопии и научной фантастики. Технократический рационализм и приемы формообразования, присущие технике, приняты как основание эстетической нормы. Логическим продолжением механоморфности, вытеснившей традиционной антропоморфизм, стало подчинение принципам массового индустриального производства морфологии города и жилища.

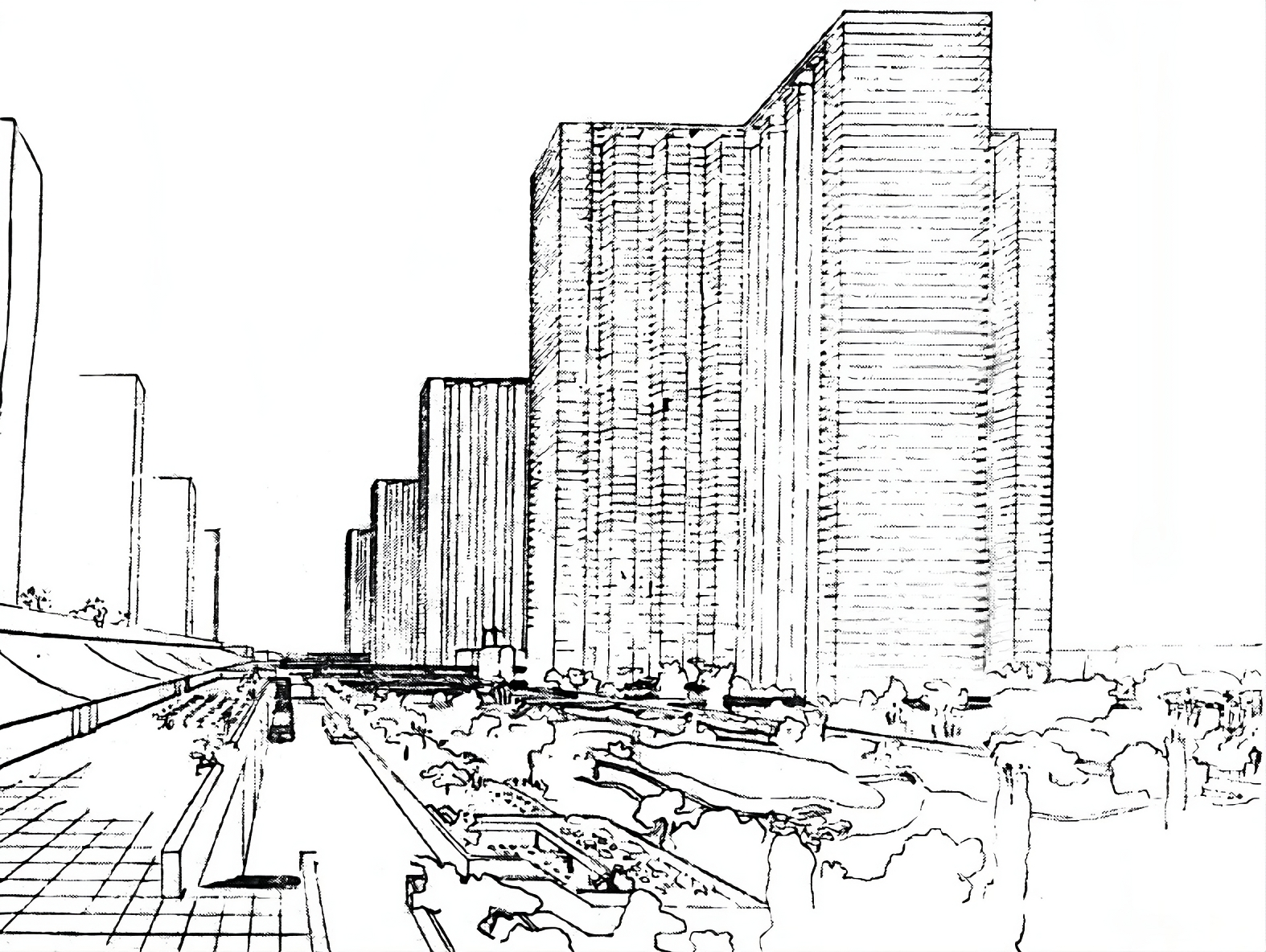

Архитектурную утопию 1920-х ранее всех привел к целостной, ясно выраженной системе Ле Корбюзье. Его идеальные проекты — "Город на 3 млн. жителей” (1922) и "План Вуазен” (1925) стали, однако, не только самоценной фиксацией системы утопических идей, но парадигмой рационалистической архитектуры "нового движения” двадцатых годов. Широко публиковавшиеся и громко нашумевшие идеальные проекты Корбюзье стали ядром кристаллизации всего "интернационального стиля” десятилетия.

Подобно ранним утопиям Нового времени, и эти проекты, и несколько более поздние работы В. Гропиуса и Л. Хильберзаймера, способствовавшие уточнению идей функционализма, сосредоточены на узком спектре проблем, выделенных как главные.

Корюзье считал первостепенной социальной проблемой

эффективность использования времени. Если Уильям Моррис полагал, что всеобщее

благосостояние можно обеспечить, отказавшись от производства лишних вещей, то

Корбюзье надеялся снять самые острые противоречия общества организацией пространства,

позволяющей экономить время. Сокращение его затрат должна обеспечить также и

индустриализация, позволяющая строить быстро. Эта вторая форма экономии

виделась условием увеличения количества жилищ до полного удовлетворения

потребности. Образная метафора, уподобляющая город механизму, в истолковании

Корбюзье означала: изменение функций машины обеспечивается изменением элементов и

связей между ними; следовательно, перестройка структуры города, "машины

социальной жизни”, поведет к трансформации и социальных процессов. Аналогия

казалась справедливой для отдельной постройки — Корбюзье назвал дом "машиной

для жилья”.

Ле Корбюзье. Город на 3 млн. жителей. 1922 г.

Вальтер Гропиус, подобно Моррису, искал решение социальных проблем в "разумном выравнивании" уровня потребления и точном определении того минимума материальных благ, который необходим и достаточен для продолжения нормального существования (Existenzminimum).

Вальтер Гропиус"У большинства людей потребности одинаковы. Поэтому вполне логично... удовлетворить такие потребности одинаковыми средствами. Совершенно неправомерно, что план каждого дома отличается от другого, что жилища имеют разный облик, что применены разные материалы”.

Принципы Гропиуса воплощены в идеальном проекте Л. Хильберзаймера "Город высоких зданий” (1927).

Сутью подобных проектов-утопий была не детально разработанная и конкретная модель, но метафора целесообразности. Декларировали перемещение архитектуры в сферу чистой объективности, но ее идеальную форму использовали как образное подтверждение постулатов утопии. Круг средств художественного языка основывался на экспериментах художественного авангарда того времени, связанного с посткубизмом. Последний к отражению действительности относился с рационалистической избирательностью, отвергая то, что не работает активно на стержневое значение. Результатом было обострение "исключающего” подхода, изначально присущего утопии.

В конечном счете лапидарность геометрии идеальных проектов Ле Корбюзье выражает интенцию порядка еще более жестко, чем вербальные формулы Мора или Кампанеллы. Здесь бесстрастность механоморфной системы наложена на схемы, исходящие от способов организации пространства, выработанных французским классицизмом (симметрия, сочетание ортогональной основы и диагональных направлений). Непреклонность унификации и простейшего ритма бесконечных повторений у Хильберзаймера отвергает связь с традицией и на самом высоком уровне абстрагирования. За этим и всеми подобными схемами стоят человеческие образы — просвещенный технократ как действенное начало, необходимое для реализации идеальных моделей, гарант порядка, — с одной стороны, с другой — безликая масса, слаженно функционирующая по законам НОТ (образы подобных героев и управляемой толпы несут картины германских живописцев, принадлежавших тогда к течению "Новой вещественности” — К. Фелькера, Г. Дафрингхаузена и др.).

Образы измышленной жизни, стоявшие за утопиями, активно

влияли на системы стилеобразования рационалистической архитектуры 1920—1930-х

годов. Кристалличность идеализированных форм транслировалась во фрагменты

городской среды, включавшиеся в "хаотичную” действительность. Воплощенными

цитатами утопий стали появлявшиеся повсюду монотонные ряды унифицированных

блоков строчной застройки (прием, задуманный Гропиусом как формула

демократического равенства), равно как и фрагменты "города башен" Ле

Корбюзье (его первыми перенесли в натуру Э. Бодуэн и М. Лодс в парижском

пригороде Драней, 1935). Выразительность, несомненная в изысканной графике

проектов, исчезала при воплощении в натуре. Живой ткани города

противопоставлялись перенесенные в громадный масштаб мертвые формулы

механического уравнительства (они, впрочем, обычно подвергались быстрой эрозии

и поглощались "внеутопическим” окружением).

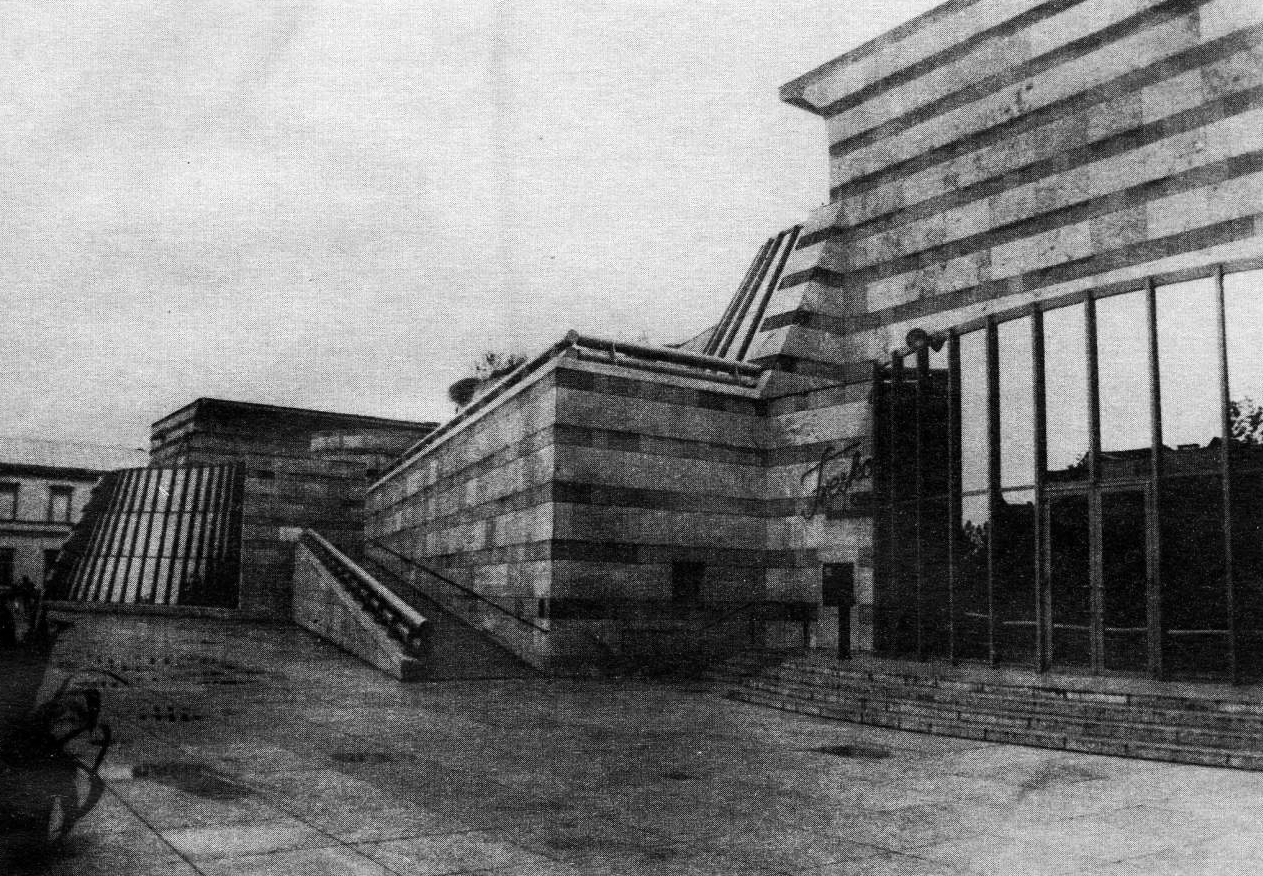

Дж. Стерлинг, М. Уилфорд. Художественная галерея в Штутгарте. 1978–1985 г.

Не радовали и результаты реализации такого принципа градостроительных утопий, как уменьшение плотности застройки за счет повышения зданий. Ожидалось, что так можно решительно улучшить гигиенические качества среды. На деле результатом стал отрыв колоссальности объемов и пространств от "человеческих” величин. Городские пространства потеряли специфическую для них замкнутость, защищенность. Опасения Бердяева по поводу возможных последствий осуществления утопий оправдались.

Антиличностность утопии, растворяющей индивида в социальной общности, сблизила ее с новыми мифами, вырождавшимися в массовой культуре XX в. и получившими особенно активное развитие в авторитарных режимах. Миф служил не моделью мира, но регулятором поведения; его эмоциональность, стирающая грань между рациональным и иррациональным, индивидуальным и коллективным, противостояла рассудочности утопий, продуцируемых теоретиками. При всех различиях, однако, миф и утопия становились как бы сообщающимися сосудами. Миф обретал черты утопии, утопии мифологизировались.

Особенно целеустремленно использовались мифы для манипуляции поведения масс германскими национал-социалистами. Архитектура формировала обрядовый компонент; она предлагала видимость вещественного утверждения таких составляющих нацистской мифологии, как "нордический миф”, мессианизм и культ героя, слияние личности и массы. При внешнем противостоянии архитектурного обрамления тоталитарного мифа архитектуре рационалистического авангарда многое заимствовалось им от утопической парадигмы последнего: "вневременность”, как бы утверждающая конец предыстории; образ общности, растворяющей индивидуальное; торжество простейшего порядка в обобщенных геометризированных формах. Все это, однако, было подчинено простейшей символике, несущей содержание мифа. То, что реально строил нацистский режим, — как, например, претенциозные комплексы Мюнхена (ар-хит. Л. Троост) и Нюрнберга (ар-хит. А. Шпеер) мыслилось как представительство в настоящем грядущего тысячелетнего торжества мифологизированной утопии, во вневременности которого должны слиться прошлое и будущее. В 1937—1943 гг. под руководством Шпеера проектировалась новая столица рейха, супергигантские структуры которой предполагалось как бы наложить на Берлин. Миф и утопия здесь приведены к полному слиянию. Жуткой гранью реализуемого утопизма нацистов стала "рациональность” организации концлагерей — фабрик смерти, адской антиномии помпезному раю героев, завершающей парность, непременное свойство примитивного мифа.

Мрачная тень ее упала и на механистический рационализм функционалистов. В строительстве первых послевоенных лет его инерцию поддерживала экономическая ситуация, но социальная утопия, служившая его парадигмой, умерла. К концу пятидесятых годов нараставшие успехи НТР возбудили всеобщую эйфорию. Острый интерес стали привлекать перспективы, которые обещала энергия технического прогресса. Чудесные ожидания связывались с 2000 г. (инверсия эсхатологии тысячного года). Поднималась новая волна утопизма, нагнетаемая вновь учрежденной квазинаукой — футурологией.

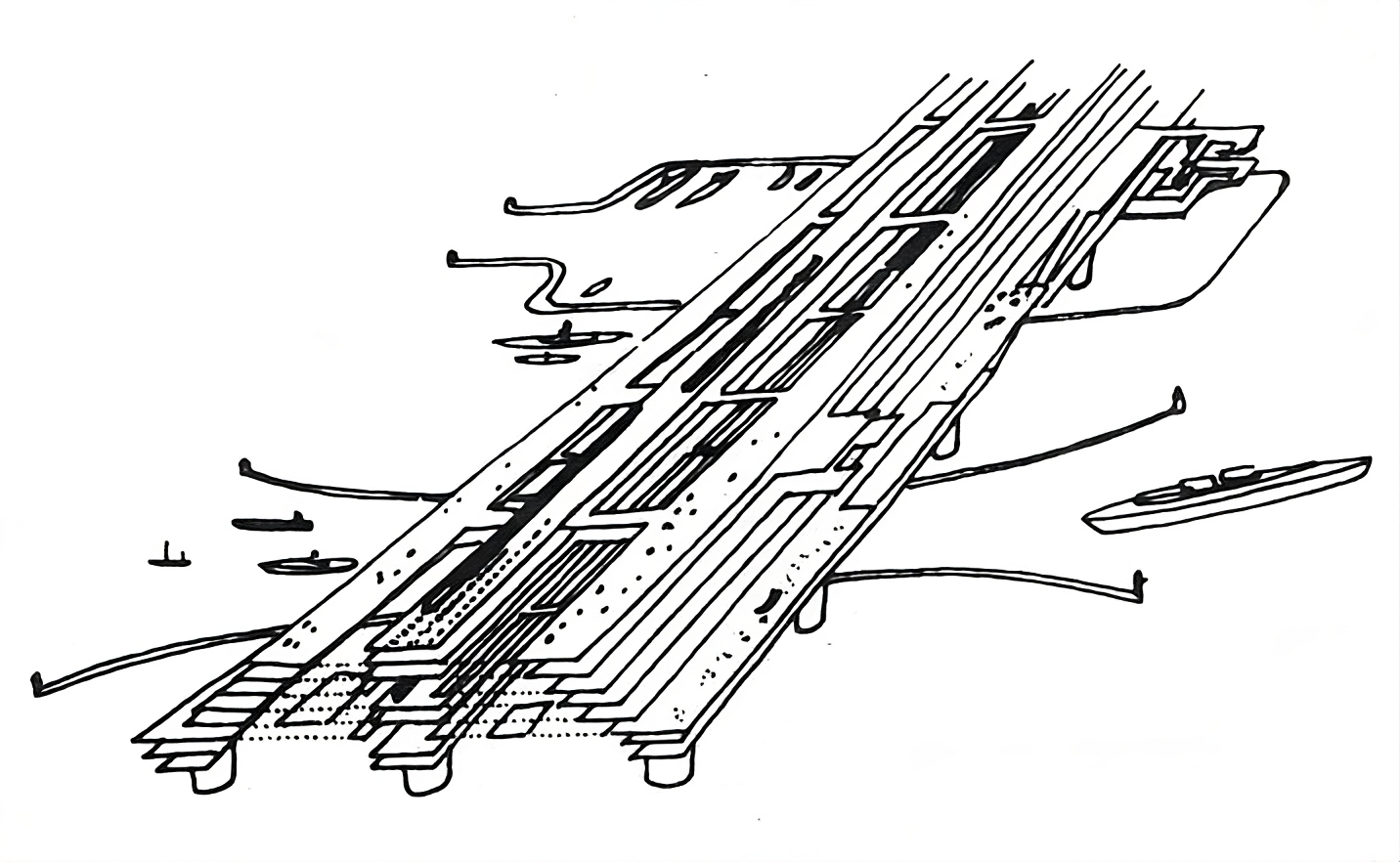

В профессиональном сознании архитекторов "футуромиф”

принял, однако, форму скорее научной фантастики, чем утопии. Главным сюжетом

визионерской архитектуры традиционно стад город — "город 2000 года”. Но не

социальная утопия, а ожидаемые чудеса техники стати стержнем. Возродившийся

жанр самоцельного проектирования породил и своих звезд, таких как Поль Меймон и

Иона Фридман. Фантазия сосредоточилась на проблеме мобильности, обеспечиваемой

не только мощными канатами многоярусных коммуникаций, но и мобильными

функциональными ячейками, которые можно свободно перемещать и группировать

вдоль коммуникационных стержней. Идею переосмыслили как рукотворную аналогию

органического роста в концепции метаболизма японские архитекторы Кэндзо Тангэ,

Кисе Курокава, Киенори Кикутакэ, Арата Исодзаки. Открытые к росту системы у них

развертывались в трех измерениях пространства.

И. Фридман. Город-мост. 1959–1963 г.

Визионерские эксперименты разворачивались параллельно с мучительным поиском утраченной архитектуры, развернувшимся в шестидесятые годы. Поначалу они ограничивались инверсией отдельных свойств функционализма. Бесстрастной точности форм, абстрагированных от свойств материала и отражавших возможности машинной технологии, противопоставлялись нарочистая грубость и "рукодельность” брутализма (А. и П. Смитсоны, ранний Дж. Стерлинг); вневременности — отсылки к исторической традиции (Э. Роджерс, И. Гарделла, Ф. Альбини); рассудочности — экспрессивная иррационатьность (X. Шарун). От экспериментов футуромифа в сферу поисков вошли принципы открытой формы и их логическое следствие — средовой подход (который первыми стали осваивать метаболисты). Они открывали путь к решительному изменению формообразования.

Во второй половине шестидесятых, однако, и обновленный функционализм, и лежавшие в его основе футуромифы были опрокинуты критическими атаками разочарованной молодежи. Утопии выворачивались наизнанку в кошмарных дистопиях (картинах нежелательного будущего), они переводились в гротеск, пародировались. Технократическому оптимизму и зрелищности футуромифов были противопоставлены прозаизмы "иного будущего”, основанного на отрицании антиэкологических эффектов технического прогресса.

Среди антиутопий 1960 — начала 1970-х наиболее значительны

созданные молодыми тогда английскими архитекторами, образовавшими группу

"Аркигрэм” (с 1962 г., У. Чок, Р. Херрон, Д. Кромптон, П. Кук, М. Уэбб).

Отвергая претенциозные декларации бруталистов об этичности архитектуры, они

предлагали парадоксальные метафоры, используя средства поп-арта (и прежде всего

— технику коллажа, объединяющего элементы, которые обретают новое качество в

неожиданных сочетаниях). Авторы наслаждались ниспровержением привычных понятий,

формальной игрой, атмосферой мистификации. Принципы мобильности и

архитектуры-среды они доводили до абсурда в крайностях

"антиархитектуры" и выходах "вне архитектуры”.

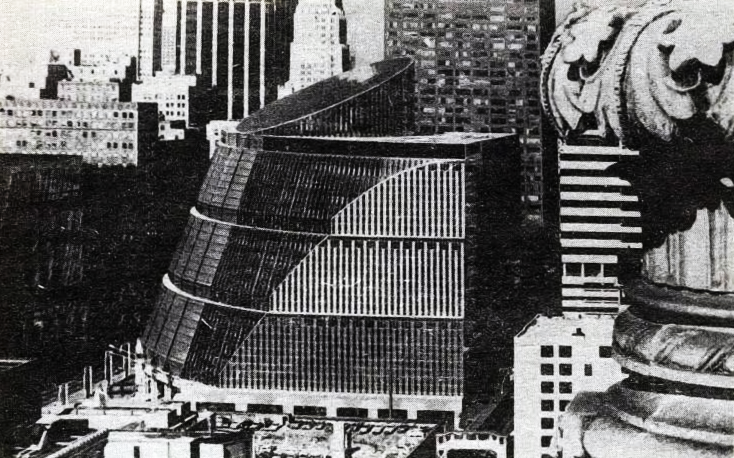

Х. Ян. Центр штата Иллинойс в Чикаго

Восьмидесятые годы отмечены спадом утопического мышления, но не полным его угасанием. Постмодернизм не остался чем-то определенным и целостным, но дал начало целому ряду ясно определившихся и обособившихся тенденций. В их целеполагание вновь включаются элементы утопической мысли. Идиллические мечты об "экологически чистой жизни” побудили распространение неотрадиционализма. Уничтожение табу на обращение к истории позволило вернуться если не к мечте о "золотом веке”, то к мифологизированным ценностям "исторического”, вдохновляющим историзм (соединение метафорических отражений прошлого в здании художественной галереи Штутгарта, которую построили Дж. Стерлинг и М. Уилсфорд, 1978—1985). Успехи строитель-ной техники и компьютеризация проектирования открыли возможность реализации поражающих воображение сложных пространственных структур, в которых как бы материализуются образы научно-фантастических фильмов о звездных войнах (гигантские холмы, поднимающиеся на много этажей, которые стали ядром пространственных структур банка в Гонконге, построенного Н. Фостером, 1979—1986, и центра штата Иллинойс в Чикаго, X. Ян, 1979—1985). Международное распространение получило драматизированное метафорическое использование визуальных признаков техномифа (стиль "хай-тек”), следующее приемам "поп-арта”, его ассамбляжей, занесенных в архитектуру группой "Аркигрэм”.

В восьмидесятые утопическая мысль уже не диктовала свои измышленные программы, не навязывала ни умозрительно намеченные цели, ни логику "исключающего подхода". Она выступала лишь как объединяющее ассоциативное начало сценариев, отражающих сложность реальности. В таких рамках она побуждала фантазию и помогала привести к целостности сложные, рационально организованные структуры, не объединяя их.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: