1990 год ЮНЕСКО объявил годом Константина Степановича Мельникова. Искусствоведы Запада считают его наследие достоянием мировой культуры, ставят созданные им произведения в ряд с величайшими мировыми шедеврами. Зарубежные специалисты изучают и следуют традициям творчества гениального архитектора. А что же на родине Мельникова? Почему его имя, его работы известны только специалистам? Почему из-за рубежа пришла к нам инициатива — восстановить его творения? Эта статья — не попытка ответить на эти вопросы: судьба художника во многом повторяла судьбы талантливых современников, и сегодня, сейчас, мы уже понимаем, почему он оказался если и не совсем забытым, то в тени. Автор идет дальше и делится своими размышлениями о том, к чему приводит такое забвение, анализирует, что мы потеряли и что еще можно спасти.

Прошлое и будущее одного дома

- Текст:Т. А. Суслова1 июля 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

По словам профессора МАрхи К. Н. Афанасьева, известный английский архитектор, увидев одно из творений 20-х годов — дом Гинзбурга, воскликнул: «Мы рассказываем нашим студентам о каждой ступеньке дома, а у вас он так плохо сохраняется!»

Увы, это правда. И дом Гинзбурга, и клуб им. Русакова, и дом Мельникова нуждаются в немедленной помощи. Не случайно на Международном симпозиуме, проходившем в Москве осенью прошлого года в Центральном доме художника при выставке Г. Юнкера, организованной западногерманскими представителями культуры, был проведен семинар, посвященный восстановлению памятников архитектуры 20-х годов, и прежде всего творений К. С. Мельникова. Выступления специалистов из ФРГ, прозвучавшие на этом семинаре, были пронизаны огромным беспокойством за судьбу его произведений, ибо они — культурное достояние всего человечества, а не только нашего народа. Организатор и продюсер выставки «Юнкер в Москве» критик М. Гаймайер сказал, что дом Мельникова сохранять надо так же, как, например, собор Василия Блаженного. А историк архитектуры профессор В. Дорин подчеркивал значение советских памятников 20-х годов для развития всей мировой архитектуры. Положение это он подтвердил при демонстрации слайдов современных проектов, выполненных в духе конструктивизма. Итог семинара — оглашение инициативы немецких специалистов о передаче средств на восстановление памятников архитектуры 20-х годов.

Конечно, дело это не простое. Скажем, восстановление дома К. Мельникова требует создания экологически полноценной среды вокруг него, специального проекта. И главным принципом этого проекта должна стать первая заповедь врача — «не повредить». Не повредить дому К. Мельникова — значит отказаться от «практической» идеи сделать из него музей для постоянных выставок, ибо толпы посетителей его разрушат. Не повредить — значит понять и принять позицию автора, даже если она не во всем отвечает вкусам реставратора.

Призыв этот не праздный — мы далеко не всегда умеем быть терпимыми к чужому мнению, быть к нему бережными. Примеров тому не счесть. Это и варварски разрушенные и продолжающие разрушаться памятники истории; и вытоптанный посетителями традиционный сад, созданный японцами для украшения нашей столицы; и такие отзывы посетителей на той же выставке Г. Юнкера: «Непонятно — значит плохо» или «Зачем такое искусство?».

Откуда в нас эта нетерпимость? Почему разучились мы смотреть, видеть, размышлять? Как недостает нам воспитания, элементарной культуры! И настолько важно вернуть нашему народу такие исконно национальные черты, как доброта, бережность, трепетное отношение к прекрасному, безжалостно выкорчевывавшиеся в течение нескольких десятилетий! Задача повысить общую культуру масс становится первоочередной. И чем быстрее мы это поймем, тем лучше, ибо от этого прежде всего зависит судьба перестройки в стране. «Мы любим помечтать о прошлом», — писал А. П. Чехов, но ведь мечтать надо все-таки о будущем, хотя и обязательно имея в виду прошлое.

Беспринципность в искусстве, прячущаяся за личиной жестких принципов, ограниченность кругозора, сознательное забвение многих достижений культуры, которые показались кому-то «не соответствующими соцреализму», — эта тема была особенно болезненной для Константина Степановича Мельникова. Мне вспоминается беседа с ним пятнадцатилетней давности, когда я была еще студенткой Московского художественно-промышленного училища (б. Строгановское). Константина Степановича глубоко занимало то, чем интересуется молодежь художественного вуза. Четко и оригинально давал он оценку — и не всегда самую лучшую — методикам преподавания в стране. Говорил о том, что слабо развивается творческая инициатива молодых художников, о трудностях становления их творчества, особенно если оно самобытно, после окончания вузов, и что мало видят наши художники, не имея возможности изучать искусство за рубежом. Даже ему не дали разрешения на поездку в ФРГ по приглашению немецкого коллеги. Не пустили и в Австрию на официальное чествование его 75-летнего юбилея.

Как горько сейчас вспоминать об этом! И как остро понимаешь: все то, о чем говорил архитектор, — результат не просто размышлений, но выстраданного им в течение жизни непонимания и неприятия со стороны окружающих и творчества в целом, и творческих методов.

Творчество Мельникова еще не познано. К его взглядам на архитектуру, дом, жилище человека только-только начинают подбираться современные архитекторы. Дом Мельникова — это не только архитектура, но вся предметно-пространственная среда, в которой живет человек. Это дизайн вещей и среды в целом. Это единая цветовая гамма, удивительно светлая, пастельная, приятная, создающая впечатление свободного пространства и легкости. Это стиль вещей. Это, наконец, образ мышления обитателей дома, образа их жизни.

Недавно, первый раз посетив дом, я вышла из него с ощущением, будто побывала в будущем и одновременно в прошлом. Старая хрустальная ваза на столе простой геометрической формы, декоративная тарелка для натюрморта, железная, строгих форм, отражающих технологию производства 30-х годов, кровать, на которой сейчас спит сын архитектора, иконостас, в котором стоят авиационные свечи и венец невесты — жены Мельникова Анны Гавриловны, старинные ручной работы стулья с высокой резной спинкой, современная живопись сына, работающего в мастерской отца...

Даже случайные, казалось бы, вещи удивительно органично уживаются в интерьере дома. Поразительное чувство испытываешь, находясь в его комнатах. Чувство сомасштабности архитектуры с человеком, с тобой — посетителем и обитателем дома.

Впрочем, дом этот начинается уже с калитки во двор, которая напоминает древнюю архитектурную скульптуру. Она вращается в своеобразном тамбуре, ставшем как бы павильоном сада или вынесенным от дома крыльцом. Посетитель, попавший в него, сразу же ощущает присутствие дома. Там можно и скрыться от дождя в ожидании хозяина. Из этого ограниченного охранительного пространства калитки вы попадаете на деревянную мостовую, сложенную из узких досок и отдаленно напоминающую фрагмент старых деревянных мостовых древнерусских городов.

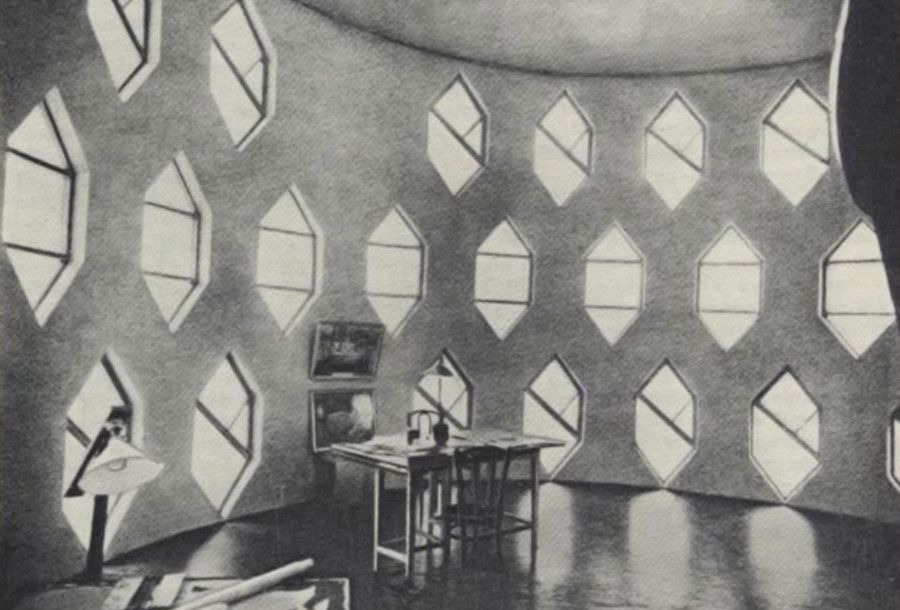

Дом-мастерскую К. Мельникова не назовешь элитарным особняком, и вместе с тем отнесенность его к духовной культуре, искусству, архитектуре ярко выражена в структуре и иерархии помещений. В первую очередь этот отпечаток носит мастерская, расположенная на третьем этаже. Это большое высокое полукруглое помещение, хорошо освещенное с помощью ряда ромбовидных окон. Малая лестница ведет на антресоль, где великий архитектор любил делать эскизы, наброски, сидя за круглым столом. Эта антресоль как бы завершает композицию интерьерного пространства всего дома, но не замыкает его, а дает выход наружу, органично связывая с природой. Там, с этого самого высокого места в доме, есть выход на балкон-веранду, где хозяин, семья и ее гости в летнее время пили чай на открытом воздухе.

Самое большое помещение дома — зала на втором этаже. Большой, от пола до потолка, витраж окна держит все пространство залы, являясь своеобразным композиционным центром. Нет ни одного острого угла, взгляд спокойно скользит по окружности стены. И только расположенная напротив окна винтовая лестница и ее обрамление — цилиндрический объем, органично вырастающий из структуры дома, — приковывает внимание. Так было задумано хозяином дома. Архитектура должна держать интерьер, как бы растворяя в себе мебель и предметы разного времени и стилей. Глаз ощущает, будто дорисовывает недостающий важный предмет интерьера — должно быть, пианино или рояль. И точно: «Да, здесь было пианино, но мы его проели во время войны», — говорит сын Мельникова Виктор Константинович.

Здесь, в зале, много воздуха и света, прекрасная акустика. Но здесь не хочется говорить громко, здесь трудно представить себе звуки рычащей и скрежещущей музыки современных ансамблей. Но нет и догм. Кажется, что здесь может звучать Бах и Скрябин, Моцарт и Свиридов, Шопен и Пендерецкий... И все же тоны музыки должны быть приглушены, дабы не разрушать заложенный проектом внутренний строй и ритм.

Отсутствие острых и прямых углов в здании подчеркивает бионическую особенность формы интерьера, своеобразное пластическое сращивание и движение форм, их перетекание одна в другую. В этом, видимо, и заложено понимание рациональной и в то же время органичной человеку жилой среды, особенность гуманизма архитектурного стиля эпохи как направления и его гениального воплощения в доме. Это одновременно и логика претворения в проекте возможностей технологии производства живого дома.

Сегодня мы отчаянно хотим ответить на вопрос: «Каким должно быть жилище в условиях социализма?» И каждый раз, когда он встает на очередном ученом заседании, не могу представить более яркого примера, чем дом Мельникова, его органичное решение. Нет, не случайно всплывает передо мной этот образ — в архитектурных и художественных принципах, заложенных в его конструкцию, лежат, на мой взгляд, ответы на многие профессиональные вопросы.

Машина дома рассчитана на образ жизни типовой семьи, где каждый ее член в отдельности и все вместе находятся в оптимально комфортных, благоприятных условиях при сравнительно ограниченном пространстве — у каждого человека здесь есть оптимум-минимум площади, при котором он может чувствовать себя свободным, не стесненным никем и не стесняющим других членов семьи. Возьмем секторы рабочих помещений или спальни. Каждому отводится в них отдельное пространство с помощью незаметных перегородок, своеобразно разделяющих большое пространство общей рабочей зоны и семейной спальни на три как бы самостоятельных помещения, которые перетекают одно в другое.

Второй принцип дома — перераспределение функций и видов бытовой деятельности, а с ними и рассредоточение людей по этажам и помещениям.

Третий — повременная смена используемых помещений (спальня, столовая, кухня и т. д.). Ничто не происходит на одном и том же, пусть даже любимом, но уже надоевшем пространстве жилья.

А главное — своеобразная игра пространств и объемов, действий, в них происходящих, создающих некий житейский театр. Именно в таком гуманистическом пространстве человек может чувствовать себя счастливым. Сама архитектура организует и персонализирует деятельность людей, способствует ее развитию и совершенствованию. Этот дом — родовое гнездо в самом лучшем его понимании, где можно жить семейным кланом и оставаться в то же время индивидуальностью.

Сегодня старинный уклад нашего народа — жить большими семьями, где дети издавна воспитывались в уважении к труду, к старости, понемногу начинает восстанавливаться. Впрочем, интерес к национальным традициям, стремление вернуть то из них, что не до конца утеряно, прослеживаются сегодня во многих сферах жизни и искусства. И как не отдать дань Мельникову, в чьем творчестве отразилось и острое новаторство, и традиционное понимание вечной красоты бытия человека, который смело и в то же время трепетно привносил в свои создания многие элементы национального зодчества. Все, к чему прикасалась рука мастера, оказывалось как бы одушевленным, во всем передавался его душевный настрой, оптимизм. При этом никогда не возникает ощущения суетности, но теплого чувства, человечности, близости, если хотите, понятности. Опоэтизировалось всё, что им создавалось — и это тоже свойственно русскому искусству.

Возьмем, к примеру, клуб им. Русакова. Непостоянная, оригинальная трактовка внешнего вида здания настраивает на восприятие необычного внутреннего пространства. Геометрия окон каким-то загадочным образом становится украшением дома. Пластически наполненные линии их — не сухие, источенные, не масштабные и пропорциональные, а графичные, наполненные массой и насыщенные цветом — создают ощущение своеобразной гармонии графического объема в композиции фасада. И эти окна разнообразно и свободно разбросаны по плоскости фасада, естественно встраиваясь в целостную его композицию.

И можно вспомнить традиции древнерусской новгородской архитектуры XV–XVI веков, когда оконца на церкви делались разных размеров и формы, не завязывались жесткой геометризацией композиции сооружения, не размещались на одной линии, а оказывались в местах, где были необходимы по мнению автора. Или храм Василия Блаженного, где можно увидеть изразцы и росписи со свободным рисунком во вставках, украшающих нижнюю часть здания. Или русскую печь с ее печурками и полатями, организованными свободно, объемно, функционально. А излюбленный древними зодчими принцип снятия тяжести с помощью художественных средств и приемов! Например, в храме Вознесения в Коломенском шестигранник основания имеет толщину стен до 10 м, а смотрится легким, будто ажурное сооружение возносится вверх. И все дома Мельникова выполнены в лучших традициях древней русской архитектуры. Сам он много раз говорил сыну: «Никогда не забывай истоки искусства своего народа!»

А будущее? Почему дом до сих пор остается мечтой нашего современника с его сложными запросами? Что так влечет к нему и жаждет повторения в собственном жилище? Прежде всего это своеобразная сегментовидная структура помещений дома, которая позволяет выбирать разные точки рассмотрения: и «со стороны», и «изнутри» него. Благодаря этому художественно-театральному приему пространство не надоедает, сколько в нем ни находишься. В доме К. С. Мельникова одновременно можно увидеть не только ряд жилых комнат, коридор, но и лестницу, сообщающую о наличии еще одного помещения. Здесь изумительная обзорность. Находясь в доме, возникает ощущение, что находишься в неком театре, где ты и актер на сцене, и зритель. Это отличает дом и от дворцовой архитектуры, где анфилада комнат по прямой не давала целостного общего представления о доме, а лишь о его протяженности; и где человек чувствовал себя уютно лишь в уголках комнат, будучи скорее в роли зрителя, чем актера. И от современного жилища с единственной точкой рассмотрения внутри него.

С этим приемом связано и чувство предвосхищения пространства, высоты. Автор, видимо, любил высоту. Кажется, что ты находишься в высотном здании. Даже эскизы он делал за столиком на подиуме, на самом высоком месте в доме. У меня кружилась голова, когда я стояла возле этого столика. Удивительное ощущение, которое вызывает дом Мельникова, довершает его цветовая среда — пастельная бело-бежевая гамма, легкая от белых стены дома. На фоне белого все предметы обстановки объединяются в единое цветовое решения, как бы растворяясь в пространстве. Даже декоративные красочные сочетания насыщенных зеленого и коричневого цветов в «Портрете жены» К. С. Мельникова, произведении, написанном с большим мастерством, не нарушают гармонии. А живопись Виктора Константиновича с ее мягкими тонами — та вообще органично живет в белых интерьерах дома, дополняя и украшая его.

И вновь вспоминаю свой первый визит в этот дом. Я была в черно-бордовом и, казалось, должна бы резко выбиваться из цветовой гаммы, диссонировать с ней. Но, удивительное дело — этого не произошло. Видимо, за счет объема и сомасштабности всех пространств трехэтажного дома человек легко и естественно мог сосуществовать с его предметной средой, встраиваться в общий цветовой фон. Само пространство позволяло сделать это, вернее, его было достаточно, чтобы чужеродный объект потонул в нем.

Целостность среды предполагала и связь с целостностью бытия. Если представлялась возможность для индивидуальной деятельности, то в соответствии с ней персонализировалась среда. Но она же могла и соединить всех живущих в доме в одном процессе и в одном интерьере. Этот дом, видимо, задумывался для сплочения всех членов семьи, позволяя им жить как единому организму и развиваться каждой личности в отдельности.

Дом, где все не подчинено, но направлено на создание условий для творческой деятельности архитектора и художника, — пример решения удовлетворения разнообразных потребностей людей средствами архитектуры и дизайна. Представляется, что модификации структуры дома могут быть рассчитаны и на другие профессии.

Частично разработанные Мельниковым принципы уже используются в новых городских квартирах, в домах с двухэтажной планировкой, в домах индивидуальной застройки. Однажды в Орловской области мне довелось побывать в сельских коттеджах, построенных по этим принципам в последние годы.

Ощущение было прекрасное, близкое к комфортному, и все же только близкое — не было того совершенства, как в доме Мельникова, пропорции помещений не удалось увязать в единое композиционное целое. Но и такой дом-коттедж — огромное благо. Ведь в нем человек сможет иметь все удобства и при этом не терять связь с природой, иметь возможность трудиться на земле — не это ли оптимум стремлений современного массового потребителя в нашей стране, не это ли дом, где он сможет реализовать наиболее полно свои потребности? И как жаль, что только сегодня обращаемся мы к тому, что было создано много лет назад.

Вполне реально строить дома такого типа и в городе — в квартирах, решенных в духе одно-, двух- или трехэтажных ячеек, где заложена возможность перераспределения внутреннего пространства, где может комфортно проходить жизнь семьи с ее жизненными циклами, осуществляться сменяемость поколений. Причем в строительстве таких жилищ заложены и социально-экономические преимущества: люди привязаны к одному месту, развиваются местные традиции; нет необходимости в переездах, на что расходуется много средств и сил — не зря говорят, что «один переезд равносилен пожару»; семьи, даже когда дети вырастают, могут не разъезжаться, а это значит — государству не надо обеспечивать семью новой квартирой каждые 10—20 лет — вопрос может решаться раз и навсегда.

К. С. Мельников работал без библиотек. Он не признавал заимствования. Сам создавал, творил, изобретал в той неповторимой свободной манере, которую условно можно назвать «стиль Мельникова». Все его проекты основаны на точном расчете и прекрасном пространственном воображении, оставаясь, одновременно, плодом «его интуитивных озарений».

Но пора прощаться с домом Мельникова. Выйдя за калитку, я оглянулась. Из темноты выхватывался силуэт дома «прошлого и будущего», а рядом громоздились фрагменты — современных строений, за окнами которых светилась сегодняшняя будничная жизнь, проходящая так близко, но, увы, часто так далеко от него. И стало грустно. Нет, это было не трогательное чувство жалости к дому-старику. Ведь этот дом, ставший формализованным представлением своего создателя о будущем, до сих пор остается образцом бытия семьи и того предметного окружения, к которому надо стремиться. Жаль, что произведение архитектуры, которое было нацелено в будущее, и по прошествии 60 лет не реализовано в настоящем. До сих пор остается особняком, который, не превращаясь в памятник прошлого (хотя и дает самое живое представление о недавнем прошлом), все еще ожидает своих воплотителей в будущем. Но не это ли одновременно самое лучшее подтверждение гениальности его создателя? Или нашей нерадивости и преступной забывчивости?..

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: