В конце XVIII века российские города проектировались не только по градостроительным нормам тех времен, но и с амбициями отразить в них духовную культуру. В архитектурной ткани «идеальных» городов все чаще проявлялась православная символика — восьмиугольные формы, крестообразные структуры, сакральная осевая симметрия. Эти элементы превращали городские планы в своего рода иконописные композиции, где геометрия становилась выражением веры, а градостроительство — инструментом культурного и духовного утверждения России. Подробнее читайте в главе из книги «Символическое градостроительство России XVIII — начала XIX веков».

Православная символика в планировке «идеальных» городов России

- Текст:Григорий Мазаев29 августа 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Вторая половина XVIII века характеризовалась активным строительством городов. По словам Евсиной, «Город второй половины XVIII века являл собой достаточно сложный организм. Характер русской духовной культуры, развитие просветительских идеалов, интерес к утопиям, эволюция архитектурной мысли, стилистические проблемы — все это также имело непосредственное отношение к содержанию градостроительных воззрений эпохи классицизма». Рассматривая работу Академии художеств, она отмечает принципиальную особенность развития градостроительства в России: «Петербургская Академия художеств в своих программах не обозначала город в целом. Вероятно, существовало психологическое разделение в восприятии зданий, ансамблей города, его пространства и генерального плана, планировку города соотносили с такими науками, как землемерие, топография» [1]. Пожалуй, отсюда идут корни отрицания градостроительства как явления художественного, существующие и сегодня.

Однако архитекторы-разработчики планов городов хотели вложить художественные образы и смыслы в планировку городов, создать не просто функциональный план с разбивкой на кварталы и участки, но целостное архитектурно-градостроительное произведение, отражающее мировоззренческие представления своего времени и своего отечества. Были сделаны попытки построения планов городов, основываясь на традиционных символах русского православия: восьмиугольной форме, характерной для церковных зданий и формы символа веры — креста. Такой город должен был находиться под небесным покровительством и жить в гармонии с миром природы, сотворенной Богом.

Города с восьмиугольной формой плана

В российском градостроительстве XVIII — начала XIX веков два города имеют восьмиугольную форму плана — Серпейск (Калужское наместничество) и Чаус (Могилевское наместничество).

Город Серпейск получил регулярный план 15 февраля 1779 года. Форма плана — правильный восьмиугольник, планировочная структура города — регулярная прямоугольная. Она рассечена поймой реки Серпейки, делящей застройку на две неравные части. Кварталы жилой застройки города имеют прямоугольную форму, но разные размеры: зона из двадцати четырех кварталов, расположенных между двумя параллельными сторонами восьмиугольной формы плана города, имеет более мелкую нарезку. Такой прием характерен для многих «идеальных» городов России, он позволяет выделить в планировке города центральную зону. Композиция центра города целостная, несмотря на речное рассечение она образует в плане прямоугольную форму, углы которой зафиксированы четырьмя одинаковыми по размерам площадями в виде развернутых по диагонали квадратов. В плане выделяется ось, проходящая через весь город от одной его стороны до другой. Ось зафиксирована на входах одинаковыми въездными площадями, на ней же расположены еще две площади: главная городская с присутственными местами и торговыми рядами и площадь в пойме реки. На этой оси расположены три церкви из четырех городских. Композиция планировочной структуры города гармонична, формы плана и застройки прекрасно сочетаются в целостный ансамбль. Но есть особенность планировки. Форма плана — правильный восьмиугольник, у которого четыре оси симметрии, но у планировочной структуры города только одна ось. Это еще один пример, наряду с планом города Золочев, когда правильная многоугольная форма плана, потенциально имеющая несколько осей симметрии, создается только с одной осью.

Элементы планировочной системы центра Серпейска частично повторяются в нескольких городах Калужского наместничества, планы которых разрабатывались одновременно. Наиболее полно она воссоздана в плане соседнего города Мосальска, отличие заключалось только в его квадратном плане. Форма плана города Жиздры — своеобразный симбиоз форм планов Серпейска и Мосальска: ее верхняя часть имеет форму половины восьмиугольника, нижняя — прямоугольника. Отдельные планировочные приемы плана Серпейска можно видеть в планировке городов Ефремова, Новосиля, Черни.

Восьмиугольный план Серпейска похож на восьмиугольный «идеальный» город Джорджо Вазари-младшего (1598), который вполне заслуженно имеет весьма высокие оценки. Татьяна Козина пишет, что Вазари «во главу угла ставил задачи эстетические. В его генеральном плане рельефно выступают принципы регулярности и строгой симметрии» [2]. План Вазари чисто теоретический, умозрительный, но «вклад мастеров итальянского Возрождения в теорию градостроительства очень значителен. Несмотря на неизбежную в тогдашних условиях утопичность в постановке этих проблем, они все же разрабатывались с большей смелостью и полнотой» [3].

И вот в конце XVIII века в России разрабатывается город с такой же формой плана и вполне реальной планировочной системой, соответствующей жизненному укладу населения и обеспечивающей нормальное функционирование города. Теоретические положения Вазари через двести лет становятся реальностью. Казалось бы, это должно получить не менее высокую оценку, но этого не происходит. Прокопий Тельтевский так характеризует план Серпейска: «Наибольшим достижением русского градостроительства 60–70-х годов (XVIII века) стало централизованное составление и осуществление под контролем государства проектов планов городов и руководство их массовой застройкой. Но тем не менее, не все проекты городов были должного качества. В некоторых их них допускалось механическое применение регулярной системы в плане города, игнорируя естественный рельеф. Это видно, например, в плане города Серпейска (1779), имеющего очертания правильного восьмиугольника, форма которого противоречила и внутренней планировке города, и условиям рельефа местности» [4]. Но из 384-х планов городов, разработанных в конце XVIII — начале XIX веков, город Серпейск с правильным восьмиугольным планом только один, говорить о его единственной планировке как о «механическом применении регулярной системы» по меньшей мере странно. Отметим, что использование регулярной прямоугольной планировочной системы в городах с формой плана в виде правильных многоугольников — широко распространенный прием. Он не является чем-то необычным и, тем более, недостатком планировочной организации «идеальных» городов, подтвержденными многочисленными примерами таких планировок.

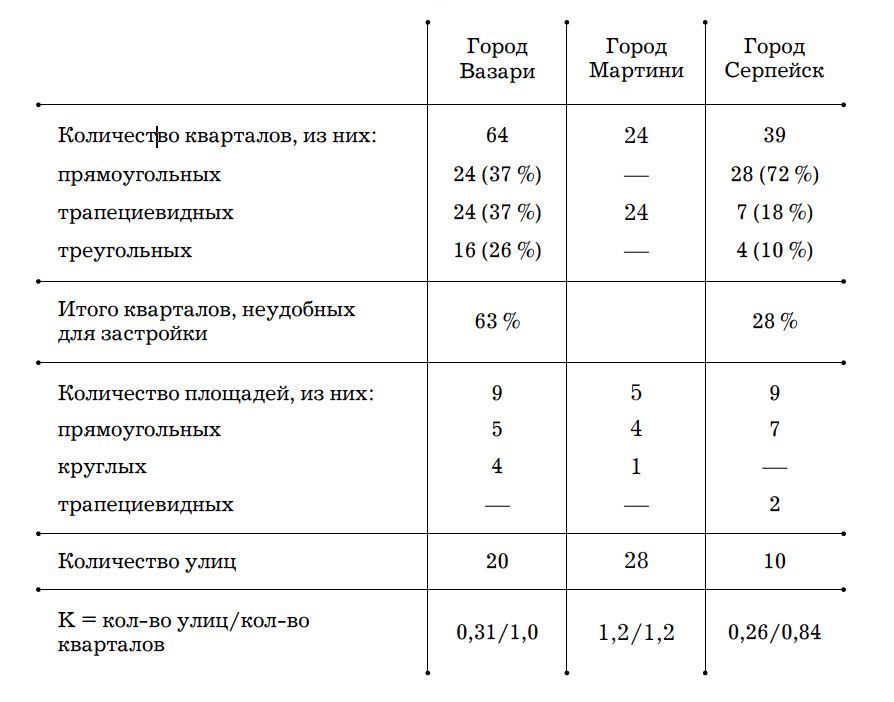

Такой подход к уникальному русскому городу заставляет провести сравнение планировочных показателей итальянских теоретических «идеальных» городов и города Серпейска. Для анализа взяты схемы планировок восьмиугольных городов Джорджо Вазаримладшего и Франческо ди Джорджо Мартини. Город Мартини построен по радиально-кольцевой схеме планировки и отличается от планировки Серпейска. Город Вазари имеет планировку прямоугольной схемы, в которую включены отдельные радиальные элементы. Так что планировки Серпейска и города Вазари похожи — в обоих случаях восьмиугольная форма плана содержит прямоугольную планировочную систему.

Из таблицы видно, что 63 % кварталов города Вазари имеют форму, неудобную для планировки участков застройки, в Серпейске таких кварталов только 28 %, а самые неудобные треугольные кварталы составляют всего 10 %, коэффициент «уличного обслуживания кварталов» — 0,26 %. Эти данные показывают, что Серпейск имеет более рационально организованную планировочную систему по сравнению с теоретическими итальянскими аналогами. Не принижая их значимость в истории градостроительства, следует отметить смелость и заслуги российских градостроителей, сумевших создать план города не только целесообразного, но и несущего элементы национальной духовной традиции, выраженные градостроительными планировочными средствами.

Планировочные показатели городов с восьмиугольной формой плана

Планировочные показатели городов с восьмиугольной формой плана

Города с формой креста в планировочной структуре

Крест — символ православной веры, важнейший духовный символ России, должен был появиться в планировке русского города. Его роль и значение в русском мире выражает акафист кресту: «Крест хранитель всей Вселенной. Крест красота церковная. Крест царям держава. Крест верным утверждение. Крест ангелам слава. Крест бесам язва» [5]. Создание такого мощного символа в планировке русского города ставило его под божественное покровительство, придавало особую сакральную защиту городу и его жителям, превращало город в оплот православия. И города с формой креста появились в градостроительстве России XVIII века.

Город Чаус получил регулярный план, утвержденный 24 февраля 1778 года. Форма плана города восьмиугольная, но она принципиально иная, нежели у Серпейска. Восьмиугольник плана Чауса неправильный и изначально имеет только одну ось симметрии. Это позволило вытянуть планировку города и сформировать в его плане форму православного креста. «Крест» образован кварталами меньшего размера и более частым шагом улиц, на средокрестии находится главная площадь города квадратной формы, а концы «креста» обозначены небольшими площадями. Входы в город также ориентированы на «крест» — они расположены по осям его «перекладин». За пределами границы города две улицы продолжают вертикальную часть «креста» и еще больше увеличивают ее. В границах планировочной формы «креста» расположен Кармелитский монастырь. Отметим, что с главной площади вынесены объекты торговли — лавки, торговые ряды, склады, — она формируется казенными зданиями и монастырем, что повышает ее значимость. Композиция Чауса сформирована целенаправленно, как планировочно, так и содержательно. Восьмиугольная одноосевая форма плана, как и в плане Серпейска, выражает гармонию и покровительство Небесного мира, а ось симметрии плана города, совпадающая с осью планировочного «креста», еще больше подчеркивает значение христианства в достижении гармонии Небесного и Земного миров.

Чаус не единственный город, в планировке которого создана форма креста. К числу таких городов относятся два города Московского наместничества — Подол и Никитск, а также город Бабиновичи Могилевского наместничества.

Город Подол получил регулярный план 16 января 1784 года. Форма его плана — прямоугольная регулярная, стремящаяся к «золотому сечению»: соотношение сторон равно 1,25. В плане города планировочная форма четырехконечного «креста» образована кварталами значительно меньшего размера, нежели основная их масса, и системой площадей. Они фиксируют концы «креста», главная площадь расположена в «средокрестии» с широким выходом к реке Пахре. Обратим внимание на главную площадь — в ее планировке использована форма восьмиугольника как символа гармонии Небесного и Земного миров. Значение формы «креста» в планировке усилено системой въездов в город — они расположены по осям «креста», сразу выводя на главную площадь. Петля реки, рассекающей город, имеет почти иконописную форму горы Голгофы, подчеркнутую в планировке города дугообразной набережной. Это позволяет «читать» форму «креста» как Голгофский Крест. Таким образом, символическая христианская композиция планировки Подола создана единством планировочных и природных элементов. Это, бесспорно, не является случайным стечением обстоятельств, а результат целенаправленного создания композиции города и выбора места его размещения. Но в «идеальной» планировке Подола есть недостаток, нарушающий симметрию плана. Слева от формы «креста» на берегу Пахры имеется площадь с церковью, поставленной на пересечении осей улиц, выходящих на нее. Но справа от «креста» такая площадь отсутствует. Если устранить этот недостаток, план города будет полностью симметричен относительно вертикальной оси «креста». Такая симметрия очень важна для типа «Креста с Предстоящими», чьи фигуры расположены справа и слева от Распятия, она позволяет создать в планировке города именно этот тип креста.

Город Никитск получил регулярный план одновременно с Подолом. Его планировка построена по такому же принципу: в правильной прямоугольной форме плана кварталами уменьшенного размера и системой площадей сформирована планировка в виде шестиконечного креста. В «средокрестии» на главной городской площади расположена церковь как смысловой центр всей композиции, строго по главной оси города. Планировка полностью симметрична, несмотря на рассечение той же рекой Пахрой.

Город Бабиновичи получил регулярный план раньше Подола и Никитска, он утвержден 21 февраля 1778 года. Форма плана города почти квадратная, в результате в планировке получалась форма равностороннего «креста». Чтобы выделить его вертикальный элемент, применен специальный планировочный прием: форму «креста» продлевает планировка ямской слободы, находящейся за границами города. Планировочно форма «креста» также, как в Подоле и Никитске, сформирована кварталами застройки сокращенной величины и системой площадей, главная из которых находится в «средокрестии». Формы «креста» в планировке городов разнообразны, что хорошо видно при их сравнении.

Незавершенные крестообразные формы в планах городов

В российском градостроительстве XVIII — начала XIX веков наряду с «полной» формой планов городов существуют и так называемые «неполные» формы. Для круглой «полной» формы — веерная форма «неполная». Существуют «неполные» многоугольные формы в виде незавершенных правильных многоугольников. Теоретически они легко достраиваются до «полных», образуя, как правило, восьмиугольные формы планов [6]. «Неполные» формы планов характерны для городов, расположенных у непреодолимых рассечений: крупных рек, озер. Удивительно, но «неполная» форма существует и для городов, содержащих в своей планировке форму «креста». В этом случае речь идет уже не только о недостатках формы плана города, но и о неполноте их планировочной структуры. Причина этого также в наличии непреодолимого рассечения, хотя не ясно, зачем создавать «неполную» планировку, нарушающую сакральную смысловую значимость формы плана города, при желании его можно сместить и получить «полную» форму. Тем не менее, ряд городов содержит «неполную» крестообразную форму планировки: примером служат города Можайск и Бронницы Московского наместничества, утвержденные в 1784 году. Оба эти города имеют также незавершенную прямоугольную форму плана.

Город Бронницы имеет только три регулярных стороны формы прямоугольного плана, четвертая сторона, выходящая в пойму реки Москва, нерегулярна и представлена одним рядом кварталов различной формы. В планировке четко выделена крестообразная форма четырехконечного «креста» с полностью сформированным вертикальным элементом, горизонтальный элемент «креста» только обозначен, но не завершен. Форма «креста» создана, как и во всех других случаях, кварталами уменьшенного размера и площадями на концах «креста» и в «средокрестии». При графическом «достраивании» отсутствующего элемента получается форма полностью симметричного равноконечного «креста». Небольшое смещение города в сторону от поймы река и озер-стариц позволяет создать завершенную форму плана и планировку и увеличить площадь застройки на треть! Не ясно, почему это не было сделано, вероятно — из-за земельных вопросов.

Город Можайск имеет те же недостатки в планировке: форма плана не завершена и нерегулярна, форма четырехконечного «креста» также неполная. Город «втиснут» между притоками реки Москвы, что и не позволило создать целостную композицию плана. Будучи размещен на достаточной свободной территории, он имел бы все шансы стать настоящим «идеальным» городом. Непонятно, зачем надо было создавать такие «неполные» градостроительные композиции, искажающие главный христианский Символ Веры и почему они утверждались властью.

Увлечение градостроителей сакральными элементами, выраженными в планировочной системе городов, не обошло символику, характерную для русского православного мировоззрения. В результате появились города, имеющие восьмиугольную форму плана и «крест» в планировке. Она создавалась по общим для всех городов планировочным принципам за счет изменения размера кварталов и создания соответствующей системы городских площадей. Въездные площади фиксировали концы формы «креста», а в «средокрестии» размещалась главная городская площадь, часто пространственно развитая вдоль вертикального элемента крестовой формы. В отдельных случаях форма «креста» продолжалась за границами города в планировке прилегающих планировочных элементов — слобод и отдельных кварталов, что давало разнообразие общего их принципа построения. Так как форма «креста» становилась смысловым центром градостроительной планировочной композиции, она логична становилась системой городского центра.

Появление таких планировок городов показывает, что российское градостроительство развивалось в русле европейской традиции, являясь частью общего культурного процесса. При этом оно сохраняло национальные традиции и мировоззрение, а символика чуждых русскому менталитету тайных обществ не получила большого распространения и осталась в единичных примерах планировок.

[1] Евсина Н. А. Архитектурная теория в России второй половины XVIII — начала XIX века. АН СССР, институт искусствознания министерства культуры СССР. — М.: Наука, 1985. — 255 с.

[3] Планы городов Джорджо Вазари Младшего и Франческо ди Джорджо Мартини.

[4] Козина Т. Н. Итоги развития итальянской архитектуры в XV–XVI вв. Всеобщая история архитектуры т. 5. Архитектура Западной Европы XV–XVI веков. Эпоха Возрождения. Глава V. — М.: Стройиздат, 1967.

[5] Тельтевский П. А. Архитектура 1760–1770-х годов. Всеобщая история архитектуры, т. 6. Архитектуры России, Украины и Белоруссии XIV — первая половина XIX веков. — М.: Стройиздат, 1968.

[6] Текст взят с медного литого Креста начала XIX в. Орфография сохранена.

[7] Мазаев Г. В. Планировочные параметры «идеальных» городов России XVIII — начала XIX века с сложными формами плана // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. — 2019. — № 2. — с. 10–15.

На обложке: Можайск, начало XX века

- Фото:Открытые источники

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: