Александру Гронскому всего 37, но он открыто говорит о том, что снимает уже порядка двадцати лет. За это время он стал победителем всевозможных профессиональных конкурсов, прошел путь от «журнального фотографа» до галерейного художника. Гронский четко разделяет «коммерческие истории» и творческие проекты, с большой увлеченностью говорит о последних, при этом не отрицая работу на заказ. Редакция TATLIN давно знакома с фотографом, помнит его публикации в «Афише», бережно хранит эти номера и не перестает следить за его новыми сериями.

Показать все, что скрыто

- Текст:Ульяна Яковлева13 сентября 2022

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

— Забавно, но вас часто с кем-то сравнивают или нарекают особым образом. Одни проводят параллели между вашими пейзажами и работами нидерландских живописцев, другие говорят, что вы «мастер снимать то, где ничего не происходит». Насколько мне известно, в жанре пейзажа вы работаете давно, внутри него создаете различные серии. Действительно ли на окраинах городов ничего не происходит? И изменилось ли это «ничего» за годы съемок?

— Это довольно важная амбиция для фотографов, чтобы снимок использовался не только как документация гарантированно значимых событий, ведь с помощью фотоаппарата также возможно увидеть неочевидное, что никак не скрыто. Не обязательно что-то сверхъестественное, зачастую это могут быть мимолетные вещи, по поводу которых есть отчетливое убеждение, будто в них ничего особенного и нет.

Например, я не верю в существование мест, где ничего не происходит. Так не бывает, везде происходит что-то. Но при этом наиболее распространено мнение, будто фотография создана для документации чего-то отчетливо содержательного.

Довольно часто прохожие встречают меня с фотоаппаратом и подходят за объяснением того, что же я снимаю, ведь там, по их мнению, нет ничего красивого. То есть идея, что достойно быть сфотографированным, а что нет, достаточно распространена в массах. Мне же фотография в первую очередь интересна как инструмент исследования.

В момент ее зарождения главный интерес заключался в том, чтобы «что-то разглядеть». Вспоминаются летящий конь и Майбридж, пытающийся ухватить каждое его движение, первые фотографы, снимающие спиритические сеансы, моменты смерти в больницах, мечтая запечатлеть духов. Фотоаппарат воспринимался в качестве мистической коробочки, дающей возможность разглядеть нечто недоступное нашему зрению. И, в общем-то, интуиция их не подвела — рабочий диапазон светочувствительных материалов оказался гораздо шире, чем чувствительность человеческого глаза. Фотоаппарату все равно, в каком диапазоне снимать — инфракрасном, ультрафиолетовом или рентгеновском. И то, и то будет считаться фотографией.

— У вас есть несколько серий снимков под названием «Схема». Парные фотографии лишь детально отличаются друг от друга — кажется, будто один и тот же дом, не сдвигаясь с места, проживает несколько жизней: на месте кофейни появляются магазин или казино, одна реклама сменяет другую. На ум приходит слово «нормальность» — все идет своим чередом, приходит и уходит. Однако некоторое ощущение тревоги остается, вспоминаются сюрреалисты, которые в повторении, цикличности, видели навязчивую работу подсознательных страхов.

— Интересное наблюдение. Мне эта тема и была интересна своей исследовательской возможностью. Что касается тревожности, то она в каком-то смысле означает неопределенность, а по фотографиям складывается впечатление, что вполне конкретные здания вдруг становятся гуттаперчевыми, подвижными, соответственно, все городское пространство неожиданно превращается… в жидкое, что ли. Оно может быть любым, хотя мы привыкли воспринимать его как нечто зафиксированное, стабильное. Все меняется, но какие-то дома, например, остаются. И нам кажется, если в центре сохранилось здание XVI века, то город дышит историей. Но этот дом может быть в корне не похож на то, чем являлся в XVI веке, однако его символическое присутствие нас успокаивает. Думаю, какая-то укорененность в месте важна, когда все подвижно, то, действительно, становится тревожно.

— С другой стороны, тревога очень близка к страху. Когда ты видишь эти дома на снимках, то не сразу понятно, это одно и то же здание, снятое в разное время, или нет. Возникает какое-то детское опасение затеряться среди одинаковой застройки, не найти дорогу домой.

— Да, мне кажется, что часть снимков из серии «Схема» именно про тревожность сна, такого, по сути, кошмара. Когда ты идешь во сне по городу, а он все время меняется. Ты постоянно видишь что-то знакомое, но оно в момент перестает быть таковым. Эта жидкость, подвижность исчезает только в том случае, если встречаются конкретные точки, зацепки: «О, это магаз, в котором я покупаю продукты, а это моя обычная дорога до метро». В такие моменты все сразу становится на свои места.

Из серии «Схема I». Фото: Александр Гронский

Мы не воспринимаем реальность целиком, лишь отмечаем для себя какие-то нюансы. Человеку всегда нужно заметить, ухватить что-то принципиально важное. С фотографией все иначе. Она не похожа на зрение, но очень близко его имитирует. Фотоаппарат способен ухватить все целиком, в отличие от человеческого глаза. В этом смысле диптихи воспроизводят какой-то очень живой, понятный процесс видения. Глядя на эти снимки, мы перестаем обращать внимание на композицию или свет, мы смотрим на какие-то маленькие детали, которые начинаем сопоставлять, сравнивать — таким образом, получаем немного другой опыт рассматривания изображения.

— На лекции вы говорили о том, что занимаясь серией «Пасторали» приходилось возвращаться на одно и то же место по несколько раз. Получается, за время посещения эта незнакомая до какого-то момента территория начинала обретать новый характер — за счет повторяемости она стала местом, запустился своеобразный процесс присваивания.

— Окраину гораздо легче присвоить, чем центр. Кажется, если место заброшенное, то именно ты можешь его «сделать своим», думая, что на него кроме тебя никто не претендует. А если и претендует, то как-то приватно, не позволяя другим его разделять. Например, жилую часть города куда сложнее снимать, чем не жилую. Она уже завершенная и не нуждается в доопределении. Про центр тоже обычно все ясно, он уже как-то артикулирован, выделены важные точки, требующие внимания, и не важные, нуждающиеся в ремонте или сносе.

Из серии «Пасторали». Фото: Александр Гронский

На границе города, как правило, много непонятного — не ясно, что относится к хаосу природы, а что принадлежит городу. Живой лес равноценен любому другому, как ни крути, это самодостаточное явление природы, не нуждающееся в человеческой оценке. А город как будто всегда нуждается в этой оценке. И проведение границы между пространством, которому предъявляется эстетическая претензия, и пространством, к которому никаких претензий нет, — пожалуй, это самое интересное, поскольку я могу сделать это самостоятельно, с помощью камеры.

— Может, окраину также легче присвоить потому, что в ней много видимых пустот?

— Пожалуй, в этом есть своя правда. Только подумайте, как воспринимается район, плотно застроенный пятиэтажками, а потом представьте себе пустырь, на котором стоит один-единственный пятиэтажный дом. Он вдруг становится Пятиэтажкой с большой буквы, неким символом пятиэтажного строительства, памятником самому себе.

— Кстати, я вспомнила еще одну параллель, которую часто проводят — ваши пейзажи нередко сопоставляют с фотопроектом Максима Шера «Русский палимпсест». Максим, например, говорит о местах, которые снимает, как о типичных точках, не имеющих начала и конца. По его мнению, обыденность одинакова во всех городах. Что думаете?

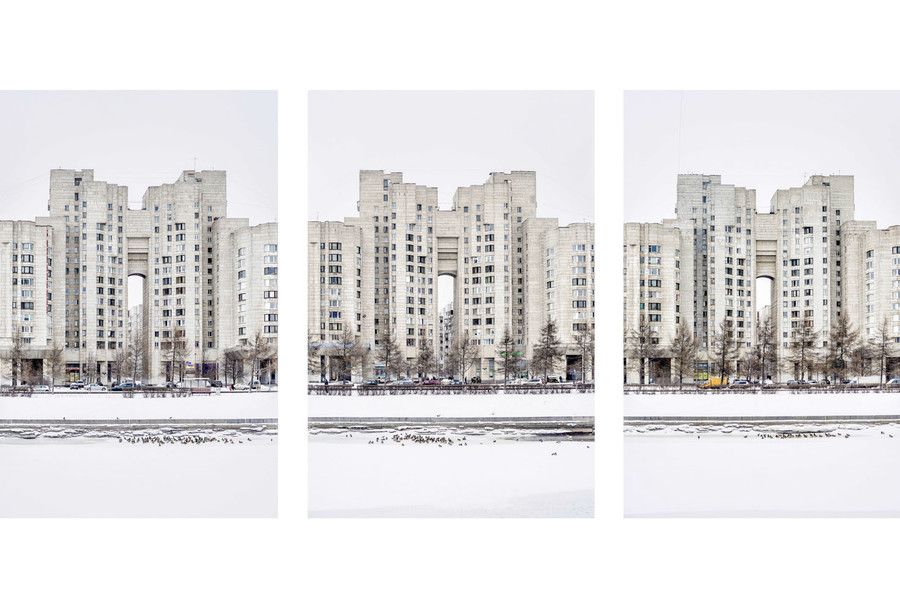

— Безусловно, в моих работах очень много перекличек с его «Палимпсестом». И то, что любой постсоветский город, чем дальше от центра, тем больше похож на все остальные города, разумеется, правда. Уверен, что фотографию с окраин спальных районов Екатеринбурга вряд ли можно отличить от таких же районов в Москве, Мурманске, Сыктывкаре. Это естественное следствие идеологии, которая порой вне зависимости от своеобразия, приводит к совершенно одинаковой архитектуре.

Из серии «Схема I». Фото: Александр Гронский

— Как часто вам поступают заказы на съемку города, направленную на конкретную его репрезентацию?

— Такие заказы поступали мне всего 2 раза за 20 лет карьеры. У заказчика всегда есть четкий, заготовленный в голове образ, который нужно материализовать. Попытаться поженить его представление с реальностью — это, в общем, самая распространенная задача коммерческого фотографа. Будь то образ привлекательного города или сексуальной женщины — техническая задача в обоих случаях одинаковая. Все мои неудачные опыты были связаны только с тем, когда заказчик говорил: «Сфотографируйте, пожалуйста, так, как вам нравится». С этого начинались все проблемы — потому что я не знаю, как мне нравится.

— Я помню, как в одном интервью вы рассказывали о проекте, в котором приняло участие несколько известных российских фотографов — кажется, перед вами стояла задача показать с помощью снимков конкретный город безопасным и привлекательным.

— Да, это был достаточно неочевидный ход со стороны рекламного агентства. Есть один шахтерский город золотодобытчиков, который долгое время был вполне успешным, но в начале 90-х шахта перестала быть рентабельной. То есть вы можете себе представить город, в котором закрылось градообразующее предприятие. Правильно, это катастрофа. И где-то через 8-10 лет после закрытия появляются новые технологии, которые снова позволяют возобновить работу. Лицензию на разработку золота выкупила какая-то канадская компания, чье руководство приехало и ужаснулось. Помню, как-то ранним утром я уезжал из города и мне пришлось наблюдать следующую сцену из окна такси: покосившийся столб со свисающим проводом, на котором пьяная женщина завязывала петлю и пыталась повеситься. Я просто открыл рот и с трудом мог представить, что нужно делать. Однако мой таксист по-деловому притормозил рядом, взял из бардачка кусачки, подошел, обрезал провод на метр выше, чем женщина могла дотянуться, молча сел в машину, и мы поехали дальше. Вот такой город увидели канадские золотодобытчики.

И, собственно, главная идея агентства состояла в том, чтобы каким-то завуалированным образом приободрить население. А как это сделать? Можно нанять какого-нибудь супер фотографа, который бы показал город красивым и заставил людей поверить в то, что в этом месте можно жить, а не только вешаться.

— Но не считаете ли вы подобного рода фотографические проекты фальсификацией?

— Для меня любая фотография — манипуляция. Именно манипуляция, а не фальсификация. Артикулированная фотография — это, прежде всего, интенция того, кто снимает, по отношению к тому, кто заказывает. Фотографии не бывает без этой закономерности. Даже у снимка с камеры наблюдения есть интенция — эту камеру кто-то специально поставил в то место, откуда следует наблюдать. Когда нам показывают застывший кадр с этой камеры — например, с целью разыскать того или иного человека, — то мы можем говорить о работе оператора, который из отрезка видео выбрал самый репрезентативный кадр, по которому легче всего опознать преступника. То есть эта фотография не случайна, у нее есть причина возникновения, она существует для того, чтобы найти вора, другой снимок существует для того, чтобы людям больше нравился их привычный город, а третий — чтобы одежда выглядела красиво. Это, на мой взгляд, никак не обесценивает фотографию, просто нужно понимать, что фотоаппарат сам кнопку не нажимает, а именно человек пытается как-то управлять процессом регистрации света.

Из серии «Схема II». Фото: Александр Гронский

Все же, манипуляция — это отрицательно нагруженное слово, за которым будто стоит злой умысел. Но опять же, когда вы попросите меня сделать портрет, то будете думать, что я выберу фон, поставлю свет, скажу, как сесть, как повернуться. Это и есть манипуляции, в которых нет злонамеренности или желания обмануть.

Есть вещи, которые люди не замечают вовсе. Например, почти у каждого есть определенное выражение лица, которое появляется исключительно в отражении зеркала. И человек может действительно думать, что он выглядит именно так. Если у него будет несколько фотографий, то он обязательно выберет ту, что максимально похожа на его отражение. Я могу человека на этом снимке не узнать, считать выбор неудачным, но для него это будет самая адекватная его саморепрезентация.

— Чувствуете ли вы связь с фотографами прошлого? Например, со Стивеном Шором, представителем «новой топографии»?

— Безусловно, связь есть. Ведь «новая топография» — это не просто название выставки 1975 года, в последствие определившее целое направление, а настоящая, уникальная школа разглядывания, представителем которой был не только Шор. Фотографам «новой топографии» был свойственен особый ход мысли, который лично для меня связан с очень понятной потребностью. В один момент люди обнаружили себя в мире, описанном фотографиями и образами, в которых не было и намека на повседневную жизнь. Этот невероятный бум рекламы в Америке и Западной Европе, стремящейся приукрасить все на свете, запустил механизм по продаже обещаний чего-то прекрасного. Наиболее растиражированным изображением того времени стала сладкая жизнь с кока-колой, кабриолетом и беззаботным отдыхом на пляже.

Фото: Стивен Шор

Вполне понятно, что должны были появиться люди, обуреваемые желанием ухватить настоящую реальность, снимать на камеру то, что есть — например, двадцать бензоколонок или дома на улице. Потому что при всем обилии картинок, самых обычных изображений того, как действительно функционирует мир, будто бы и не было. Так возникла школа, представители которой вооружились большеформатными камерами, ранее использовавшимися исключительно для съемки архитектуры, и вышли на улицы. Эти фотографы не просто предлагали прямой вид каких-то отдельных фрагментов реальности, они пытались ухватить сложносочиненность окружающего пространства — со всеми проводами, мусорками, заправками, машинами. И все это делалось не с целью показать мир в выгодном свете. Прямое документирование реальности тогда казалось важным и неожиданно стало настоящим открытием.

Стыдливость за городское пространство, где нужно снимать и тиражировать красивые места и избегать некрасивые, ушла, стало возможным любое пространство предъявлять с достаточным уважением, просто как результат своеобразной эволюции. Появилось место для содержательного созерцания. В этом смысле Купчино от Венеции ничем не отличается, равно как Уралмаш от Рима.

— А что касается российского фотосообщества — существует ли оно сегодня?

— Конечно. Правда, это не одно, а целый миллион фотосообществ. Одновременно с тем, как развалилась индустрия фотожурналистики, произошло сильное дробление. Такое явление как Инстаграм породило огромное количество фотографов, которые каждый день снимают и выкладывают снимки в сеть — еще десять лет назад было невозможно представить армию в миллиард фотолюбителей, управляемую желанием ухватить жизнь за хвост. Конечно, это радикально изменило фото-ландшафт, как и само понятие фотографического сообщества. Раньше под фотосообществом мы подразумевали какую-то профессиональную тусовку, которая сегодня растворилась практически полностью. Я помню, было время, когда ты снимал историю для «Афиши», а через несколько дней об этом говорили все. Сейчас я себе такую ситуацию не представляю. Мир печатных медиа — со своими правилами и тусовками — исчез. Он больше никогда не вернется, и я не то чтобы скучаю. Если честно, этот мир мне никогда не нравился.

- При поддержке:фотографического музея «Дом Метенкоова»

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: