В декабре 2026 года издательство TATLIN отмечает свое 25-летие. В такие даты принято подводить итоги и рассказывать о своих достижениях, но вместо сухих отчетов мы решили вспомнить почти всё и показать что происходило на 25 страницах лучших книг, журналов и каталогов TATLIN за 25 лет его деятельности. В течении всего юбилейного года вы сможете наблюдать за краткой историей издательства в рубрике #25стр. Мы уверены, такой юбилейный рандом расскажет о TATLIN гораздо ярче любого отчета. Следите за спецпроектом #25стр. на сайте TATLIN и в социальных сетях ВК, TG, FB, IG — там вас будут ждать много интересных новостей связанных с днем рождения одного из ведущих российских издательств.

О друге

- Текст:Дмитрий Михейкин7 февраля 2026

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Дмитрий Михейкин (Д. М.) Андрей Владимирович, Вы близкий друг Владимира Гудкова, вы учились на одном курсе, вместе работали, дружили семьями и поддерживали отношения до его последних дней. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы познакомились, о наиболее ярких моментах, о характере Владимира Николаевича, его интересах и взглядах на жизнь в целом и архитектуру в частности. Чем он Вам больше всего запомнился и как повлиял на Вас лично?

Андрей Боков (А. Б.) ... О Вадиме Гудкове мне говорить и трудно и легко. Трудно, потому что это требует особых усилий, взгляда со стороны на человека, которого привык видеть совсем рядом. Легко, потому что Вадим на протяжении многих лет был мне самым близким другом. Мы знакомы с первого курса, но друзьями нас сделал не только институт, но и то, что его сопровождало: работа на стройке, на целине, в колхозе («на картошке и капусте»). Это называлось «политехнизацией обучения». Большинству, включая тех, кто пришёл из армии, стройка и картошка были в лучшем случае безразличны. Вадим отличался тем, что, похоже, получал удовольствие от всякого труда, от самого процесса делания. Он умел работать и любил работу. После первого курса летом нас послали в Ельню строить дома для колхозников. Даже фотография такая осталась: он стенку кладёт, а я ему раствор снизу подаю. Так вот, для него это не было повинностью.

В. Гудков с А. Боковым на студенческой практике МАРХИ. 1960-е

Вадим — о том, что он Владимир Николаевич, мы узнали чуть позже — отличался некоторой отстранённостью, сдержанностью и подчёркнутым спокойствием. Эмоциональные всплески позволял себе крайне редко, но обладал при этом свойством влиять на происходящее одним своим присутствием. Он казался взрослее, мудрее других и был не столько лидером, сколько привлекательным примером и преданным другом. У меня всегда было ощущение, что он умеет и знает то, чему другие должны учиться, а ему, вроде как, и не обязательно. Казалось, что он появился на свет не чтобы учиться, а чтобы учить и делать то, что другие не умеют. В нём хранился огромный запас того, что нуждалось в выходе и было востребовано. Его реакции и решения не были мгновенными. Он много трудился с предельной отдачей, даже если задача была скромной и не сулила славы. Он не любил славу и публичность, предпочитал быть самому себе судьёй. Он мог долго молчать и сосредоточенно думать, а потом быстро и очень качествен- но делать. У него уходило много времени на подготовку, на изобретение техники, технологии наполнения, после чего вдруг и сразу появлялось нечто очень законченное. Вся эта большая работа шла внутри него без внешних проявлений, без видимых колебаний. Он рисовал то, что соответствовало вполне определённым, сложившимся внутри него представлениям. Например, каждая из множества версий бассейна в Кабуре, которые он делал с явным удовольствием, легко и артистично, могла бы быть завершающей. Но для него увлекателен и важен был диалог, соревнование с самим собой. Это не было проявлением неуверенности, он считал, что если можно точнее, лучше и совсем по-другому, то тогда надо это сделать. Он удивительно рисовал. Красивыми были и процесс и итог. У меня почти случайно сохранились разные и по разным поводам сделанные им рисунки, эскизы и наброски на листочках, которым уже много лет. Это в основном линейные изображения, такие ручные чертежи, очень лёгкие, уверенные и чёткие, без брака, отходов и излишеств. Вадим был сдержан и в словах и в рисунках.

После института у нас было мало оснований для высказываний и предъявления придуманного и накопленного. И каждая работа вроде конкурса на типовой клуб или общежитие становились чем-то явно бóльшим, чем ответ на задание. Мы начали совместную работу с диплома по теме «Линейный город между Москвой и Горьким». То есть каждый выполнил в полном объёме то, что необходимо было сделать по стандартной теме «Жилой район», а вдобавок к этому мы нарисовали огромную схему планировочного образования с разными пояснениями. Спустя многие годы в разговорах мы возвращались к этому эпизоду и не без гордости отмечали, что достаточно точно ощущали тогда сущностную природу происходящего и предложили версию, жизнеспособность и естественность которой, в общем, подтвердились. Наши дальнейшие рассуждения привели к появлению модели города-сети или системы сетевого расселения (ССР), которая сегодня кажется не лишённой смысла.

Вадим оставил немного текстов. Основными способами его общения с окружающим миром были рисование и черчение, между которыми не существовало границы. Его чертежи были рисунками, рисунки — чертежами, а каждый лист, сделанный им, — вполне завершённым произведением. Его голова и руки были связаны прямо и непосредственно, и связь эта работала эффективно, не давала сбоев.

Большую часть жизни мы прожили при советской власти, которая не запрещала рисовать и мечтать, но не позволяла особо много строить, тем более строить так, как видишь именно ты. Вадим сделал, я думаю, лучший дом на БАМе — вокзал в Тынде, — что чрезвычайно мало для человека с таким потенциалом, с такой одержимостью и преданностью профессии. Во времена, которые ему достались, в условиях проектного производства, одарённость не особо ценилась, талант оказывался обременением, тем более если ты скромен и этика присутствует внутри тебя, а не снаружи. Вадим был человеком сильным, основой которого была врождённая тактичность и безграничное этическое здоровье. Он вполне отчётливо осознавал происходящее и в какой-то момент утратил интерес к тому, что ныне именуется социальной активностью. Он, по-моему, только один раз в жизни сменил место работы — перешёл в Моспроект-1 из стройотдела ЦК ВЛКСМ: не хотел быть руководителем мастерской, говоря, что это его не интересует, и продолжал, похоже, со всё большим интересом общаться с самим собой.

Д. М. Кто, что или какие обстоятельства привили ему и Вам чувство современной архитектуры?

А. Б. Я с уважением и нежностью вспоминаю нашего учителя Михаила Осиповича Барща, который очень любил Вадима, прекрасно ощущал, понимал, насколько он человек одарённый. Барщ был деликатен, не делал строгих и категоричных замечаний, почти никогда не рисовал, не давал резких оценок и прямых советов. Он предпочитал просто наблюдать и радовался, если у нас что-то получалось. Вадим его радовал чаще других. Мы учились в большей степени друг у друга. Так, учителем для меня был Вадим. Я учился у него не только рисовать и благодарен ему за советы и слова, иногда резкие, но необходимые.

Наши учителя были замечательными людьми, но их сильно травмировали регулярные и радикальные изменения архитектурной политики. Барщ был одним из самых успешных выпускников ВХУТЕМАСа, затем стал одним из самых известных аспирантов Академии архитектуры и адептом «классики». Будучи в Минске, я поразился качеству построенного им. Но хрущёвскую атаку на архитектуру и «борьбу с излишествами» ему принять было уже трудно. У Барща, похоже, пропало особое желание говорить об архитектуре и настаивать на неких истинах. Мы были избавлены от прямых указаний и сами искали ответы на вопросы. С восторгом и любопытством читали каждый номер «Современной архитектуры» [1]. Для одних этот журнал был источником примеров для подражания, для других — вызовом, провокацией, требованием не повторять, а сделать по-другому и не хуже. Сделать, придумать про то же, но не так же, было чем-то вроде лозунга, формулы, которая определяла отношение Вадима к делу и профессии, к тому, что происходит вокруг, далеко и близко.

В течение нескольких лет после института мы с ним были неразлучны и думали одинаково. У нас были кумиры и примеры, но нам казалось недопустимым делать нечто похожее на чужое, пользоваться чужими открытиями. Мы стремились понять сущности, методы, природу, устройство пространства, найти то, что объединит разные, но волнующие нас подходы и проекты. Мы воспитывались на великой «региональной» архитектуре 1960–1970-х годов, на Корбюзье, Аалто, Танге и Нимейере, на великих открытиях и волнующих образах.

Надо сказать, что мы с Вадимом в моспроектовскую архитектурную жизнь не полностью влились, не полностью в ней растворились. Старались не увязнуть там и поэтому одновременно много чем занимались. Мы сделали огромное число самых разных конкурсных проектов, от типовых общежитий до погребальных заведений. Эти конкурсы и победы в них никакого продолжения не имели. Главным утешением была возможность, побывав на выставке, сравнить себя, свою работу с другими и решить: «Нет, всё-таки мы молодцы», — правда, по своим собственным критериям, по своей собственной оценке.

А мы были достаточно к себе строги, хотя и немного тщеславны, особенно льстили и радовали даже не премии и награды, а признания коллег, причём не только московских. Возвращаясь сегодня к событиям тех времён, трудно избавиться от ощущения, что в цифровой архитектуре исчезает что-то, что присутствовало в архитектуре нецифровой. Кто-то из моих знакомых говорил, что вообще очень чётко чувствует «живую архитектуру» и «архитектуру мёртвую». Архитектура, которая сделана руками, вызывает трепет и волнение. Так вот, сегодня мне кажется, что мы старались, даже не вполне отдавая себе в этом отчёт, делать живую архитектуру.

Д. М. Когда вы работали вместе, не было ли у вас каких-то споров, разногласий?

А. Б. Мы учились друг у друга и дополняли друг друга. Мы не гасили, не подавляли, но, скорее, подталкивали друг друга и — что важно — говорили на одном языке. Итог у нас всегда был общим. У Вадима была способность к очень убедительному рисованию, очень внятному предъявлению того, что словами и буквами не опишешь. При этом у него внутри был встроенный, безотказно работавший механизм отбора, внутренний контролёр, цензор. Одним словом, он был, что называется, архитектором от Бога.

Сегодня архитектура часто опирается на слова и иллюстрирует нечто сказанное. Вадим проектировал не словом, а изображением. Он отчётливо осознавал ценность и смысл концепции, но его концепции были видимыми, осязаемыми. Они особо в словах не нуждались, хотя были слова, которые он любил. Будучи немногословным, Вадим был замечательным собеседником.

«Город-сеть» — самый большой и сложный наш проект: его продолжения, приложения и ответвления на самом деле требовали долгих разговоров и кропотливых разбирательств.

Важно напомнить, что мы тогда много читали, медленно и вдумчиво. Это было время расцвета книжной культуры, культуры чтения. Появились новые науки: социология и экология, теория систем, — системный подход. Тогдашняя жизнь избавила нас от забот о собственном бизнесе и дала возможность думать и рассуждать.

Д. М. Как вы тогда воспринимали и сопоставляли с текущей мировой ситуацией развитие отечественной архитектуры?

А. Б. Почти в то время, когда мы с Вадимом делали «Город-сеть», наши сверстники японские архитекторы, которые впоследствии назывались «метаболитами», написали письмо Кензо Танге — в итоге возникло уникальное движение, и все они стали героями своей страны. Начиналось всё с нескольких картинок, которые обошли все основные архитектурные журналы мира. На этих картинках были дома-вулканы и дома-деревья. У нас в то время тоже были свои картинки со своими домами, но не было среды, почвы и атмосферы, в которой это могло бы быть востребовано и иметь продолжение. В итоге среду мы создавали себе сами: в конце 1960-х придумали с Вадимом Творческую студию, куда пригласили наших друзей — Сергея Шарова, Игоря Корбута, Славу Колейчука, Костю Неустроева. Мы сами придумывали темы работ, сами их выполняли, сами выставляли и сами обсуждали. Выставки проходили в Доме архитекторов, собирали близкую нам публику и были прямой противоположностью выставкам и обсуждениям, которые сопровождали официальные конкурсы. Был в нашей с Вадимом жизни и «Сенеж» [2], сенежские проекты. Мы много работали и в так называемых художественных комбинатах: делали оформительские проекты, проекты выставок, сами участвовали в художественных выставках. Словом, занимались тем, что я назвал «параллельной архитектурой» и описал в своей книге [3]. Вадим — один из главных её героев.

Д. М. Во время создания вашего дипломного проекта в МАРХИ с линейным городом вы как-то взаимодействовали всё-таки с группой НЭР [4]? Эта идея витала тогда среди вас?

А. Б. Многие из тех, кто пришёл в это время в профессию, обязаны Лёше Гутнову. Своим примером он заставил, убедил действовать, работать и не бояться. НЭР был для нас прежде всего действием, поступком, социальной акцией и уже потом архитектурным высказыванием. НЭР был коллективным дипломным проектом. Его защитили в год нашего поступления в институт, но память о НЭРе, легенда НЭРа будоражила умы.

Наш с Вадимом город был вдохновлён НЭРом, был реакцией на него. При этом мы понимали, что концепция идеального города на сто тысяч жителей, мягко говоря, не очень жизнеспособна. Мы чувствовали, что живём в мире открытых систем, открытых структур, городов без границ, но при этом хотим видеть своё непосредственное окружение неизменным, стабильным и понятным. И это желание должно быть увязано с открытостью, с постоянным движением, постоянным перемещением, с реальными процессами, которые мы наблюдаем. Наш линейный город мы увидели, просто глядя на карту, и поняли, что, помимо города-пятна вроде Москвы, есть ещё город-линия, город-цепь, которые нельзя не замечать и не признавать. Возможно, это было наивно, но это был следующий шаг после НЭРа. Наш линейный город состоял из легко блокируемых единиц одного размера, уж не помню какого точно, вроде километр на километр, но разной плотности. И ткань этого линейного города складывалась из высокоплотных, средней и низкой плотности квадратиков. По существу, это было следованием за реальностью, её повторением, попыткой осознания и поддержания естественных процессов. Когда в новой, второй, самой известной версии НЭРа, появилось линейное «русло расселения», мы с Вадимом пошли дальше и придумали город-сеть. Над городом-сетью мы работали в ЦНИИТИА [5] по совместительству, что в те суровые времена позволялось далеко не каждому. А рядом с нами, в том же институте, трудились друзья из НЭРа.

В. Гудков и А. Боков за работой в МАРХИ. 1960-е

Д. М. То есть, как я понимаю, ваш диплом перерос в итоге в экспериментальное проектирование в рамках ЦНИИТИА и там уже вылился в сетевой город? И тогда уже вы фактически нащупали ту самую современность, которая сейчас нас всех догоняет и пытается естественно проявиться?

А. Б. В ЦНИИТИА мы узнали и про Доксиадиса, и про Кристеллера, поняли, что мы не одиноки. Увидели, что делает Archigram, Superstudio, Фридман, другие фантазёры, и стали придумывать дома будущего и делать некие отвлечённые композиции, которые называли «структурами». Передвижные жилые капсулы и модули, которые мы рисовали, сегодня, спустя полвека, запускаются в производство людьми вроде Маска. И «структуры», что мы делали из бумаги безо всякой мысли о воплощении, нынче так же оказываются вполне реализуемыми.

Д. М. Рассматривая фотографии Вашего диплома, мне показалось, что там наверняка присутствует взаимодействие и с историческими городами: русло идёт через Орехово-Зуево в сторону Горького...

А. Б. Да, конечно! К середине 1960-х, когда страна наполнилась железобетонными коробками, в нас стал пробуждаться интерес к окружающему историческому городу. Спустя какое-то время эти настроения и предчувствия трансформировались и развились в средовой подход.

Д. М. То есть выходит так, что у вас было взаимовлияние с группой НЭР?

А. Б. Бесспорно, конечно! Мы дружили и постоянно общались, только работали порознь.

Д. М. Получается, что вы дали им это подлинно новое, что уже начиналось в 1960-х и развивалось?

А. Б. Сегодня трудно, да и невозможно, определить кто что придумал и предложил. Мы с Вадимом были не одиноки. Юдинцев и Скокан — наши близкие друзья, с которыми мы учились вместе. Они были нашими постоянными собеседниками, хотя и работали с Гутновым и Лежавой. Мы все находились приблизительно в одной «весовой категории», и то, что сделанный ими НЭР-2 поехал сначала в Милан, а потом в Осаку и был принят в компанию тогдашних знаковых работ мирового уровня, стало и для нас с Вадимом косвенным, но важным признаком, подтверждением состоятельности.

Набросок портретов Владимира Гудкова и Вячеслава Снегирёва. Из архива архитектора Инны Куниной. Начало 1960-х

Д. М. Вы не могли бы перечислить ваши общие работы, может быть, даже с некоей вашей иерархией по их важности, если это конечно возможно? Не обязательно практические и реализованные.

А. Б. Время, в которое мы трудились вместе, не было отмечено особым доверием и уважением к архитектуре, архитекторам и, как мы сегодня видим, не было временем расцвета архитектурного проектирования и качественного строительства. Сделанный Вадимом вокзал в Тынде был чудом и исключением. Мы с ним вместе не построили ничего — делали только конкурсные проекты и работы, которые тогда назывались экспериментальными. И все эти работы я сегодня едва ли вспомню. Проще с моей помощью атрибутировать найденный вами материал. Мы легко относились к уже сделанному. Оно быстро забывалось и переставало интересовать. Нас занимало что-то новое, и это была форма существования. К тому же мы ещё работали каждый на своём проектном производстве и только вечером и в праздники занимались тем, о чём речь, то есть архитектурой. На такую жизнь были способны далеко не все. Многие утрачивали интерес к занятиям подобного рода, покорялись и принимали суровую моспроектовскую действительность как нечто единственно возможное и неизбежное.

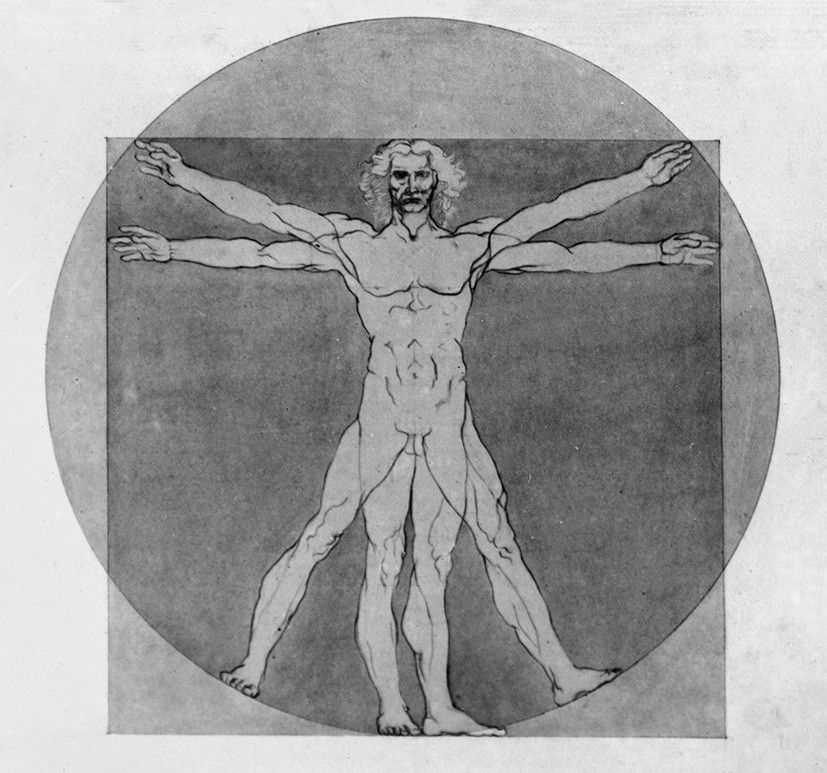

Д. М. Расскажите, пожалуйста, о планшете из линейного города с модулором.

А. Б. Это было перечисление общих принципов, которые объединяли наши дипломные проекты в общую работу. Это про человеческий масштаб, человеческие размеры и про пространственные жилые блоки, из которых могут собираться и башни, и длинные дома, и ещё про что-то, что точно не помню.

Модулор с планшета дипломного проекта В. Гудкова, А. Бокова, В. Снегирёва. 1966

Д. М. При этом большое значение на этом планшете имеет модулор времён Возрождения.

А. Б. Мы были носителями определённого мировоззрения, как принято сегодня говорить, определённых принципов и представлений, казавшихся правильными и очевидными, — веры в будущее и увлечённости им. Сегодня, когда многое определяется взглядом в прошлое, эта вера не кажется столь убедительной. Раньше мир представлялся человекоцентричным, сегодня этот мир выглядит менее определённо. Мы ничего не знали про бизнес и деньги, думали, что технологии и прогресс существуют сами по себе. Нас волновали большие проблемы и глобальные процессы — всё это и было неким основанием наших трудов. И мы эти основания старались до себя и до других донести.

Д. М. Мне показалось, что в той же Тынде, например, идёт обращение к неким архетипам из прошлого, и некоторые формы начинают принимать эти образные оболочки — становятся транскрипциями некоего коллективного бессознательного.

А. Б. Да, конечно. Не забывайте, что в те годы, когда мы заканчивали институт, обнаружились первые признаки кризиса современной архитектуры — кризиса простоты и универсальности. Вслед за этим кризисом наступило то, что назвали эпохой постмодерна. Кризис спровоцировал сомнения и размышления. Для нас он обернулся открытием разных закономерностей, тайн и секретов устройства окружающего пространства. Возникло понятие «городская среда». Оказалось, что современная архитектура — это часть чего-то большего; что существуют глубокие, фундаментальные основания, включая некие архетипы, на которые опирается наше окружение, более надёжные, устойчивые и долговечные, чем пять принципов Корбюзье. Когда выяснилось, что Корбюзье оказался не во всём прав, что мы были наивны и слишком доверчивы, захотелось обрести понятную, не зыбкую, твёрдую почву, и этой почвой стало то, что было названо культурой, контекстом.

Д. М. По сути дела, разные времена и их «отпечатки».

А. Б. Кстати, собственный дом Вадима и его семьи, который он построил из дерева, архетипичен — архетипичен в его понимании, как проекция русской, российской культуры.

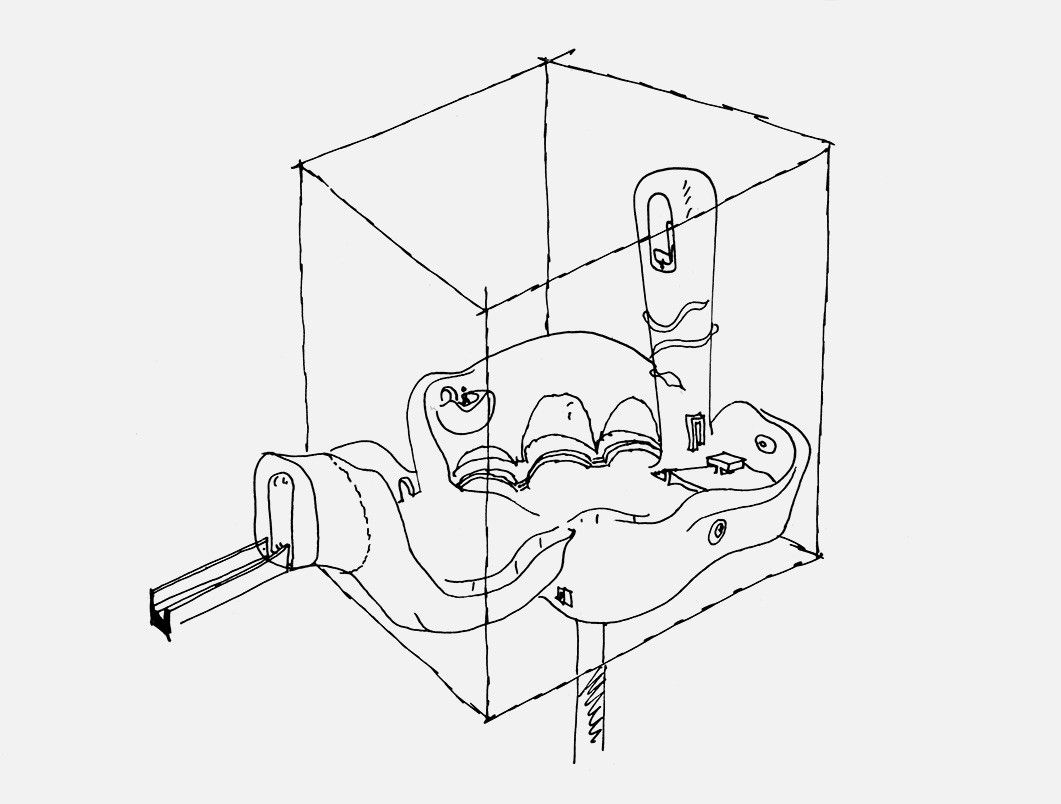

Д. М. Расскажите о концепции здания гражданских траурных обрядов.

А. Б. Это был конкурсный, по-моему, середины 1970-х годов, проект на волнующую тему храма в атеистической стране. Понятно, что это такое. Это гроб с телом: куб, внутри которого — нечто естественное. Нас с ним в то время волновали, а меня волнуют до сих пор, сочетания ортогональных и неортогональных свободных геометрий. И у Вадима были замечательные рисунки на эту тему про живое, антропоморфное тело, помещённое в жёсткий периметр и не касающееся его.

Эскиз здания гражданских траурных обрядов. Рисунок В. Гудкова. 1968

Д. М. В Центре Помпиду, по-моему, в начале 1990-х, был ресторан с подобными амёбообразными формами, плавающими внутри, а ваш проект появился значительно раньше.

А. Б. Одни и те же открытия одновременно и независимо возникают в разных местах. Например, в «Сенеже» мы придумывали сценарии и на их основании делали проекты, сопровождая рисунками. Спустя какое-то время мы узнаём, что есть в проектировании метод, который называется Performance-Based Design, популярный в средовом дизайне и поныне. Но тогда мы об этом не знали.

Д. М. Получается, что кризис модернизма был, скажем так, не привнесён сюда. Он был естественной рефлексией на машину индустриализации и типизации строительства, запущенную властями.

А. Б. Думаю, что в России у этого кризиса были и свои причины. Это скопившаяся реакция на типовую архитектуру, упоение, восторги по поводу Девятого квартала в Новых Черёмушках с пятиэтажками, перголами и скромным благоустройством иссякли. Реальностью стали криво-косо стоящие одинаковые дома без зелени, сервиса и благополучия — не деревня, не город. Это вызывало однозначное неприятие у публики и у того поколения архитекторов, которому мы принадлежали. Нам хотелось видеть город, дома более человечными, но при этом сохранить великие достижения современного градостроительства вроде разделения пешеходов и транспорта. Сегодня про эти достижения забыли. Забыли, что дети, и не только они, должны ходить до школы, не пересекаясь с путями транспорта. Это одно из главных достижений современного градостроительства, которое реализовано в микрорайоне. Микрорайон можно ругать и ненавидеть, но это не повод идти назад, а не вперёд. Собственно, то, чем занимались и команда НЭРа и мы с Вадимом, было поиском альтернативы микрорайону, поиском другой единицы, более гибкой и адекватной.

Д. М. Дайте, пожалуйста, комментарий по некоторым проектам. Хотелось бы спросить о здании Дома молодёжи в Тюмени: в нём видится нечто космическое.

А. Б. Да, там было два тура конкурса, и мы сделали две версии: одну космическую, а вторую более «средовую».

Д. М. Ещё здание детского кинотеатра на Арбате. Там нежная природная тема, и, насколько мне известно, в этом конкурсе даже участвовал сам Мельников!?

А. Б. По-моему, это был едва ли не последний конкурс, в котором Мельников принимал персональное участие. И мы тогда очень гордились тем, что его и наш проекты были выделены в особую категорию как не соответствующие программе конкурса. В итоге наши работы висели рядом.

Д. М. Потрясающе! А вы чувствовали преемственность с тем модернистским поколением, нашим авангардом?

А. Б. Конечно! Но авангард мы сами для себя открывали. Даже после хрущёвской оттепели и модернизации он не был до конца реабилитирован. Барщ стеснялся говорить о своём конструктивистском прошлом, о планетарии и замечательном крестообразном доме-коммуне. То, что вызывало наш восторг, он скромно называл «ошибками» или «заблуждениями».

Д. М. Прямо в такой формулировке?

А. Б. Как-то так, скромно и печально. Не забывайте, что авангард не был до конца прощён. Его представители, великие архитекторы-реформаторы вроде Кринского, Туркуса и Ламцова, работавшие тогда в институте, вели себя тихо и безуспешно пытались восстановить вхутемасовский курс композиции.

Д. М. До конца!? Настолько они были травмированы двойным ударом от властей в начале 1930-х и середине 1950-х?

А. Б. Доминировали ушедшие из практики звёзды академической архитектуры. Один из них, Сатунц, при упоминании авангарда крутил пальцем у виска. Мы же были настроены иначе. В спецхране библиотеки МАРХИ выдавали журналы «СА» [6], которые производили на нас не меньшее впечатление, чем DOMUS и L’Architecture d’Aujourd’hui.

Д. М. Сейчас происходит очередной виток поиска национальной идентичности, можно ли её искать в ваших проектах?

А. Б. Конечно. Мы отчётливо осознавали, что страна и города заслуживают иного отношения, иной архитектуры. Мы не называли его «русским», русский национализм был не моден, но говорили о своём, о контексте, о месте и его истории, о том, что было разрушено, третировано, маргинализировано. То, с какой лёгкостью уничтожались уже при нас церкви, усадьбы, дома и деревни, травмировало всё больше и не вызывало особого оптимизма. По-видимому, неуважение к сложившемуся городу, непонимание не могут успешно сочетаться с поисками идентичности.

Так получилось, что мы в основном говорили о событиях далёкого прошлого, но мой друг Вадим Гудков прожил большую и долгую жизнь, оставаясь очень цельным человеком, ни разу не изменившим ни себе, ни профессии. Он оставил достойный след и добрую память, о чём свидетельствует эта книга.

1. Имеется в виду русская версия французского журнала L’Architecture d’Aujourd’hui.

2. Сенежская студия — учебно-экспериментальная студия Союза художников СССР, созданная в 1964 году в Доме творчества «Сенеж» под руководством Евгения Розенблюма и Карла Кантора.

3. Боков А. «Параллельная архитектура» оттепели и застоя. Визионеры последнего советского тридцатилетия. Москва : Музей современного искусства «Гараж», 2024.

4. НЭР — новый элемент расселения.

5. Центральный научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры (ныне НИИТИАГ).

6. Имеется в виду журнал «Современная архитектура», выпускавшийся Объединением современных архитекторов (ОСА) с 1926 по 1930 год.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: