Среди художников, имена которых возвращаются ныне отечественному искусству, Эль Лисицкому принадлежит, несомненно, одно из почетнейших мест. Его талант сфокусировал ряд творческих интересов и направлений первой половины XX века.

Талант, обращенный в будущее

- Текст:А. С. Канцедикас27 ноября 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

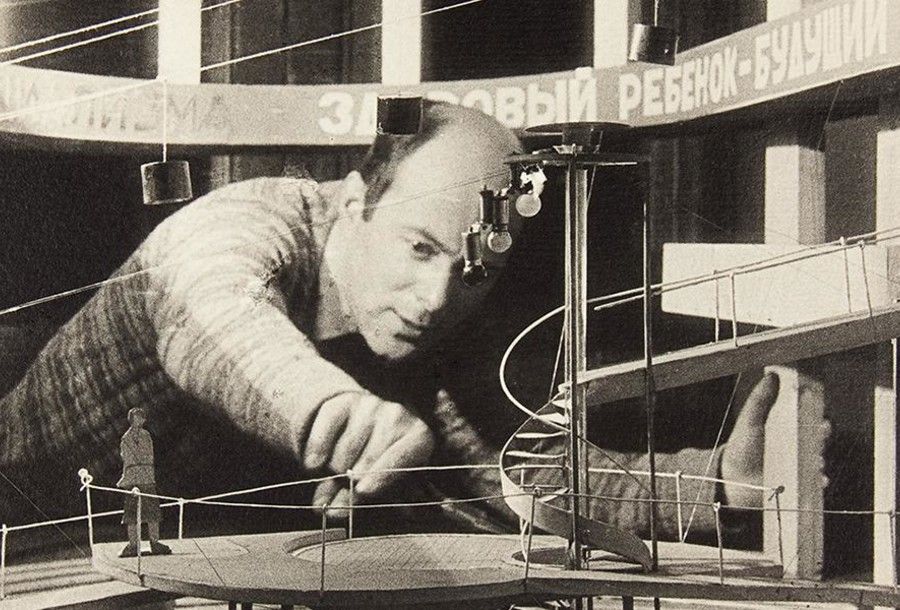

Будучи архитектором по образованию, он проявил во всем веере своих многообразных художнических поисков уверенность в органичном единстве духовного и материального, интуитивного и сциентистского, спонтанно возникающего в душе творца, но жестко поверяемого линейкой и циркулем. Таким он и остается в представлении последующих поколений: его фотомонтажный автопортрет 1924 года предельно точно передает существо его творческого характера, определяет суть его исканий.

Читателю «Технической эстетики» нет необходимости рассказывать о том, кем был Эль Лисицкий. В разные годы здесь говорилось о его — увы, не осуществленных — архитектурных и дизайнерских идеях и проектах, о работе по конструированию современной книги и оформлению выставок. Широко известны живописные и графические «проуны» Лисицкого, соединившие супрематические и конструктивистские тенденции в искусстве русского авангарда. В памяти поколений сохранилась образная публицистика его фотомонатажей, профессионалы и знатоки и сегодня извлекают немало полезного из его промграфики и изобретенного им особого направления в фотоискусстве — создания фотограмм. Однако в отпущенной Лисицкому судьбой недолгой жизни (1890–1941), семнадцать лет которой были к тому же омрачены тяжелой формой туберкулеза, остаются работы и даже целые этапы, незаслуженно забытые, практически неизвестные советскому читателю.

К числу таких относится недолгий, но весьма насыщенный период работы художника в области еврейской книжной графики, приходящийся на 1916–1923 годы. За это время Лисицкий оформил несколько десятков изданий, среди которых столь значительные, как «Пражская легенда» М. Бродерзона (Москва, 1917) и «Козочка» (по пасхальному сказанию; Киев, 1919). Не будет преувеличением сказать, что если бы художнику не удалось создать больше ничего, он одними этими произведениями вошел бы в историю искусства XX века.

Органичность обращения к еврейскому материалу диктовалась как сугубо личными, так и более широкими творческими интересами Лисицкого. Среда, в которой он вырос, определяла особо острый интерес к еврейской культуре, как генетический, так и осознанный, взращенный. Отец художника, не слишком удачливый коммивояжер, был, однако, человеком широко образованным, знавшим несколько европейских языков и с пиететом относившимся к искусству. Семья жила в Витебске, где вокруг выпускника Петербургской академии художеств Юрия (Иегуды) Пэна группировались юные художники, среди которых были Марк Шагал, Осип Цадкин, Соломон Юдовин. Побывав в мастерской Пэна в тринадцатилетнем возрасте, Лисицкий впервые открыл для себя путь, который стал для него определяющим. Поэзия ранних художественных представлений прочно сплелась в его судьбе с прозой упорного труда: с 1899 года мальчик жил в семье деда- ремесленника, не то сапожника, не то шляпных дел мастера. Здесь, вероятно, заключаются истоки синтетичности его таланта. Годы спустя, в период учебы на архитектурном факультете Дармштадской высшей технической школы, он запишет в своем дневнике:

Эль Лисицкийхудожник, архитектор«Я не знаю, что дает мне больший восторг — "Давид" Микельанджело, "Демон" Врубеля или искусно обитая дверь, которую я видел в Черной Церкви (Троицкая церковь в Витебске.— А. К.) — дело рук неизвестного мне мастера».

Это рассуждение будущего художника находилось в русле интересов нового русского искусства, черпавшего истоки авангардных направлений в традициях народного искусства и ремесла. Известно, например, что лубок с одинаковой силой привлекал к себе М. Ларионова, К. Малевича, В. Маяковского, Д. Бурлюка. С восторгом писал о народном искусстве В. Кандинский. Художники этого поколения изучали и осмысливали образный язык народной культуры в ее различных проявлениях, открывали в ней многое для себя, но открывать сам материал им почти не приходилось. Это сделали задолго до них фольклористы, этнографы, искусствоведы, еще во второй половине прошлого века опубликовавшие превосходные издания по русскому народному искусству.

Иначе обстояло дело с еврейским художественным наследием, которое стало осознаваться как полноправная область культуры именно в те годы, когда Лазарь Лисицкий складывался как художник, причем ему пришлось принять самое непосредственное, действенное участие в изучении памятников традиционной еврейской архитектуры. В 1916 году по поручению Еврейского историко-этнографического общества Лисицкий со своим приятелем, впоследствии известным художником, И. Б. Рыбаком совершил поездку по ряду городов и местечек белорусского Поднепровья и Литвы с целью выявления и фиксации памятников еврейской старины. Можно предположить, что ими было сделано немало зарисовок, но до наших дней дошли лишь копии росписей Могилевской синагоги, первоклассного памятника еврейской культуры на белорусской земле, ныне не сохранившегося. Вернее, не сами копии, а лишь отдельные их фрагменты, наиболее ценные из которых были опубликованы в 1923 году в издававшемся в Берлине журнале «Римон-Милгройм» на языках иврит и идиш. Они сопровождались статьей «Воспоминания о Могилевской синагоге», подписанной инициалами Э. Л. Это, пожалуй, единственная известная ныне статья Лисицкого, посвященная еврейскому искусству. В отличие от многочисленных его опубликованных и неопубликованных работ, она содержит некоторые описательные моменты, неизбежные в материале, имеющем публикаторские задачи. Надо сказать, что последнюю функцию статья и в еще большей степени рисунки, ее сопровождающие, выполнили блестяще: копии росписей Могилевской синагоги многократно воспроизводились в последующие десятилетия в капитальных трудах по истории еврейского искусства. Сам же Лисицкий уже ко времени написания этой статьи мысленно был далек от столь увлекшего его некогда материала. Жизнь и творческая судьба художника развивались стремительно и в метафорическом «фильме» — анкете, написанной Лисицким в 1926 году и хранящейся ныне в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве, об этом периоде его творчества нет ни строчки.

Постоянно забывающий о прошлом, не замечающий реалий настоящего, всецело обращенный к будущему — таким остался в истории нашего искусства Эль Лисицкий, столетие со дня рождения которого исполняется в ноябре текущего года.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: