Архитектор, академик и преподаватель МАрхИ Илья Георгиевич Лежава был важной фигурой в мире архитектуры. Он являлся одним из лидеров концептуального футуристического градостроительного направления НЭР и одним из основателей русского направления бумажной архитектуры. В издательстве TATLIN вышла книга Ильи Лежавы «Что такое архитектура», где автор через призму множества аспектов отражает свой взгляд на сущность архитектуры и деятельность архитектора; собраны идеи и размышления о будущем архитектуры. В этой статье представлена беседа архитекторов Александра Скокана (АС), Андрея Бокова (АБ) и Александры Гутновой (АГ) о роли Ильи Георгиевича в истории архитектуры, его влиянии на молодое поколение архитекторов и его идеях.

«Будущее — это линия горизонта, которую невозможно достичь»

- Текст:Александр Скокан, Андрей Боков и Александра Гутнова11 марта 2024

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

АГ: Я благодарна, что вы меня позвали на этот разговор. С удовольствием прочла и перечитываю вновь текст Ильи Лежавы. Такое ощущение, что слышишь его живую речь. Но сегодня мне бы хотелось не столько обращаться к прошлому и воспоминаниям, сколько поговорить с вами по следам прочитанного лежавинского текста о будущем. Тем более что Лежава заканчивает этим: эпилог книги посвящен будущему города, идеям, которые, как мне показалось, он пронес через всю свою жизнь.

АБ: Я бы начал с другого… Мне трудно удержаться и не сказать о самом Лежаве. Когда читал текст, я тоже слышал его голос и понял, что он мне дорог не только своими предсказаниями, но и самим своим присутствием. И то, что я при жизни не смог, не успел, не сумел сказать ему, я хотел бы сказать сейчас. Еще нам надо сказать о союзе Ильи и Алексея Гутнова — и это третья тема. Помимо того, кем они были по отдельности, вместе они были редким и весьма любопытным явлением. Читать книгу интересно. Я сначала прочитал ее быстро, потом стал читать более внимательно и понял, что это насыщенный текст для медленного чтения.

Илья Лежава и Алексей Гутнов, 1978 © Архив группы НЭР

Илья Лежава и Алексей Гутнов, 1978 © Архив группы НЭР

АГ: К нему можно возвращаться. Так как он написан короткими фрагментами, книгу можно открывать в любом месте и начинать читать.

АБ: Сейчас странно говорить, что с чем-то не согласен, ведь ответа не последует. Зато искренне радует совпадение того, что пишет Илья, с тем, что подтверждается происходящим. Он удивительно последователен и верен своим представлениям, образам и видениям. Это редко встречается и редко случается с людьми, наделенными таким подвижным умом, гибким и быстро реагирующим рассудком. Это его последний текст, который завершает круг им сказанного и написанного. Он заканчивает это рондо тем, что подтверждает веру в справедливость сказанного им в самом начале, в самой первой книге.

АС: Многие идеи, высказанные Ильёй в этом, написанном совсем недавно тексте еще 30–40 лет назад многим казались очень наивными, почти смешными, детскими. И теперь оказывается, что за эти годы мы стали более подготовленными к тому, чтобы сейчас воспринимать всерьез то, что тогда казалось наивным. Или мы стали умнее, или та жизнь, которую мы прожили за эти годы, сделала актуальным то, о чем тогда Илья говорил.

Я запомнил одно из заседаний Академии архитектуры, в котором участвовал Лежава. Выступавшие до него академики говорили умные и правильные слова про то, что положено говорить на таких заседаниях: как все правильно и в нужном направлении развивается, приводили убедительные цифры в лучших традициях научно-бюрократического языка. Все было правильно и очень скучно. А потом вышел Лежава и начал говорить какие-то очень наивные вещи: про города-корабли, о том, что огромные океанские корабли являются прообразом города будущего, ведь они абсолютно автономны и самодостаточны. Про это же он говорил и когда-то давно, когда еще не было этих современных круизных гигантов, где живут по несколько тысяч человек, и которые действительно сейчас являются плавучими городами. Это уже не наивно и не смешно.

Другая его важная идея, с которой он никогда не расставался: что страна наша — на самом деле гигантская дорога, путь между западной и восточной цивилизациями, а мы — это связь, промежуточная субстанция между ними. Мне кажется, Илья все это прекрасно чувствовал и понимал, во многом благодаря тому, что был заядлым путешественником, туристом. Еще в институте он пропутешествовал по всей Транссибирской магистрали разными диковинными способами, в том числе и на крышах вагонов. И именно тогда, мне кажется, он и понял нашу страну: что это гигантский путь, и именно отсюда пошли НЭРовские русла расселения, в которые впадают всякие более мелкие реки, а вокруг всего этого вырастают города-НЭРы — те самые города-корабли. Все это в каком-то виде уже существует, и нам осталось только это осознать, с тем чтобы в будущем к этому прийти.

Лежава был человеком, чей мозг никогда не отдыхал, постоянно сочиняя и придумывая какие-то новые идеи, образы, проекты. Про Илью с удовольствием рассказывают разные интересные и забавные истории. Например, про то, как в коридорах института сначала раздавался его громкий голос, опережая его появление, а затем в дверях возникал сам Илья, не всегда оправдывая ожидания тех, кто его не знал, потому что был невысокого роста.

Еще Илья был потрясающим рукодельником — свидетельством были собираемые им корабли в бутылках (кстати, о кораблях!). И, конечно, безусловно, у него был пластический дар: вспомните знаменитые пластилиновые макеты для выставки в Милане в 1968 году, повторенные при его участии для недавней выставки НЭР в Музее архитектуры в Москве.

Иосиф Бельман, Илья Лежава, Евгений Рысаков работают над макетом НЭРа для XIV Миланской триеннале. Москва, 1966 © Архив группы НЭР

Иосиф Бельман, Илья Лежава, Евгений Рысаков работают над макетом НЭРа для XIV Миланской триеннале. Москва, 1966 © Архив группы НЭР

АГ: Да, образом корабля у Лежавы пронизано все. И весь его текст пронизан не просто кораблями и лайнерами, а корабельной тематикой. Он пишет об открывающихся в зависимости от климата и погоды палубах-террасах; о работе ветра и парусах; о том, что в условиях повышения уровня воды в океанах и все более частых катаклизмах и пожарах на суше человек сперва переедет на воду, перед тем как начнет обитать на луне… Какой же он визионер!

АБ: Тема воды его сильно волновала, мало того, он был боцманом. У него есть чудесные истории про потоки воды, текущие вдоль московских тротуаров, про сатуратор и многое другое. Я начал думать о том, как по-другому описать город будущего, который видел Лежава. И судя по тексту, могу сказать, что его не столько волновало будущее, сколько, я бы сказал, вечное. Все то, что остается, и на основе чего можно это будущее строить. Весь текст этому посвящен. Из этого материала он достаточно смело, даже агрессивно, на мой взгляд, строит будущее. То будущее, как мне кажется, состоит из двух частей, которые Илья описывает в разных местах своего текста. Первое — это круизные лайнеры, которые он искренне любит. Они на меня тоже произвели совершенно невероятное впечатление. Я попал в Венецию в тот момент, когда туда заходил этот корабль-город, который был, казалось, больше всей Венеции. Он ехал медленно-медленно, но все равно поднимал большую волну, которая заливала половину пьяцетты. Вторая часть будущего описана в замечательном эпизоде про дачи. Это не менее красочный и не менее точный рассказ. Мне не хватило только одного — объединения этих двух полярных состояний, которые он так вдохновенно описывает, в нечто целое. Это первое.

Второе, что я хотел бы отметить: что нас всех когда-то тревожило и волновало — это ответ на вопрос, как совместить пространственную открытость, инфраструктурную агрессию, все эти поезда, машины, бесконечные дороги и рельсы с естественным желанием замкнуться, почувствовать некую защищенность и собрать вокруг какое-то понятное тебе сообщество людей.

Так, собственно, и появилась эта замечательная идея объединить города-лайнеры с чем-то совершенно противоположным, с пульсирующим и меняющимся коридором, каналом всех и всяческих связей.

АС: Это похоже на прозрение, как у Нострадамуса. Он сказал: «Я вижу это, и в каком-то виде это так и будет».

АБ: И мне это близко. И это обнаруживает в Лежаве решительную нелюбовь и неприятие чего-то невнятного, когда берется нечто различное, «размешивается» и превращается во что-то среднее — в Набережные Челны или Тольятти. Мне кажется, это очень верное и точное описание того, что может быть, что должно быть и что будет. Мир поляризуется, говоря другими словами. Вызывает интерес или что-то сверхплотное, или нечто прямо противоположное, вроде домика на природе.

Лежава замечательно описывает, как ты спускаешься на лифте и мгновенно попадаешь в гущу событий, туда, куда тебе надо. Пространство превращается во время, и жизнь становится эффективной и насыщенной. Либо ты живешь на природе, дети играют на газоне, и все передвигаются на своих автомобилях. Обе версии понятны, ты можешь выбирать. Нынешняя норма — это квартира и дача. В отличие от Ильи, я не убежден, что дача будет вторым жильем. Те, кого мы считаем лидирующей группой, даче предпочитают загородный дом, второе жилье для них — это квартира.

АС: Нелюбовь к каким-то средним проявлениям можно объяснить тем, что Лежава был из тех людей, которым проще что-то придумать, чем выучить то, что есть. В школе он никогда не был отличником, а был двоечником и второгодником. При этом он был мальчиком из культурной семьи — его родители были известными архитекторами.

АБ: Он утверждался таким образом, я думаю.

АС: Мне кажется, что биография Ильи подает надежду всем, у кого нет медалей, на то, что их жизнь не будет неудачей. Ведь можно еще вспомнить Альберта Эйнштейна, который был троечником в школе, или писателя Ивана Бунина, который едва доучился до третьего класса гимназии, да и многих других знаменитостей.

Илья был своеобразным персонажем: он не был, несмотря на все свои таланты, успешным архитектором, но был придумщиком, фантазером, рассказчиком, сочинителем небылиц. И благодаря этому все, кто учился у него и дружил с ним, любили его — одним словом, его имя было ключом, открывающим души и сердца! Благодаря своему нестандартному мышлению он был способен придумывать решения, похожие скорее на сюжеты из фантастических романов, чем на профессиональные архитектурно-градостроительные решения.

Его союз с Алексеем Гутновым был безусловной удачей для них обоих. Они прекрасно друг друга дополняли. Алексей, правда, любил подшучивать над откровениями Ильи, говоря, что ему их подсказывает «услужливая память двоечника».

АБ: Вся школьная «фронда» Лежавы была реакцией воспитанного мальчика из хорошей семьи на атмосферу московской послевоенной школы. Это было специфическое сочетание борьбы за выживание и следование твердым понятиям. У Лежавы на всю жизнь осталось нежное отношение к представителям этого блатного, особого мира понятий.

АГ: Лежава был очень непослушным. Это относилось и к учебе. Когда я его расспрашивала, почему ему, студенту, в голову пришла идея заниматься городом будущего, он всегда начинал свой рассказ так: «Потому что нас ничему не учили...» И рассказывал про ту эпоху конца 1950-х, когда конструктивистов заклеймили, сталинскую архитектуру возводить уже тоже было нельзя. И учителя, какими бы великими они ни были, не могли студентам — военным детям — ничего предложить. Студентам надо было как-то выкручиваться, и они стали сами придумывать, что делать.

При этом интересно, что Лежава потом сам выбирает обучение других людей в качестве своей карьеры. Я не люблю слово «учить» — лучше сказать «передавать». Я сама училась не у него, но часто и много говорила с его учениками. Последний раз это был Дмитрий Гусев. Все лежавины ученики мне всегда отвечают примерно одно и то же: он учил смотреть на все наоборот, парадоксальности мышления, свободе мысли, отключению от стереотипов. Каждый выражает это разными словами. И когда я сегодня разговариваю с людьми, которые преподают, и они мне говорят, что тоже не понимают, чему сегодня учить, учитывая состояние профессии, архитектуры, города и так далее, я всегда вспоминаю о Лежаве, думая, что единственное, чему сегодня нужно продолжать учить, — это непослушание.

АС: Делать наоборот — правильно. К тому же, мне кажется, будущее в 1950–1960-е годы имело другой смысл. Это тоже была форма протеста, несогласия с той жизнью, которой они жили. И, как мне кажется, прошлого тогда не было вообще — его забыли, настоящего тоже не было. Это была какая-то промежуточная субстанция. Все делалось и все жили для будущего. Будущее было главной и единственной реальностью того времени.

АБ: Да, за его совет мыслить наоборот я ему очень признателен. Это было формой вызова не столько окружающему миру, сколько самому себе. Мы постоянно участвовали в бесконечных конкурсах. Бывало, когда ты уже почти придумал общежитие или сельский клуб, и казалось, что все сошлось — от зрительного зала до сортира, — надо было, ложась спать, сказать себе, что все это не то и не так, и проснуться с чем-то совершенно другим. Это давало ощущение движения, такого самопродвижения. Если не сделал этот шаг, не сумел преодолеть нечто банальное в себе, то остался в проигравших.

Лежава реализовал себя через своих учеников, и тому есть немало примеров — тот же Евгений Розенблюм и его студия «Сенеж». Своих учеников Лежава создавал, он их сопровождал, напутствовал, удерживал и поддерживал. Как только это влияние переставало работать, переживаться и ощущаться, ученикам становилось трудно. Илья воспитывал и вдохновлял визионеров, понимая рискованность этого занятия. Он говорил, что мы надуваем воздушные шары, которые замирают под бетонным потолком. Лежава трезво к себе относился, но не мог вести себя иначе, не оставлял выбора ученикам. Он понимал, что позднее производство всех перевоспитает, изменит и заставит жить по-другому, но продолжал наполнять окружающих и жизнь замечательным ощущением, неким гелием, о котором пишет и который помогал выживать и ему, и ученикам.

АС: Тут важно отличить официальное будущее от того будущего, которое они предполагали со своим НЭРом. Это было другое, альтернативное будущее.

АБ: Абсолютно точно. И если говорить о каком-то интеллектуальном вкладе, то его суть в том, что некой градообразующей силой становился не завод. Впервые этой силой становилось общение, а если переводить на другой язык, то культура. И это великое предвидение того, что потом стало приписываться постиндустриальному миру. Тогда и слов этих никто не знал. Но они, Алексей Гутнов и Илья Лежава, достаточно точно это чувствовали. Я не знаю, как они к этому пришли. Но надо было обладать несомненным мужеством, чтобы в это поверить, открыто об этом заявить.

АС: Хочется сказать пару слов по поводу актуальности текстов Лежавы и этой книги. На самом деле мы сейчас лишены будущего. Как известно, наша страна сейчас смотрит в прошлое и вдохновляется событиями и явлениями из прошлого. «Можем повторить» — главный лозунг сегодняшнего времени. Что именно повторить — неважно, главное повторить. А будущее имеет другой вектор: оно ничего не повторяет. И мне поэтому кажется, что мы сейчас лишены будущего, и оно видится очень сомнительным. Не только потому, что происходят какие-то события, которые нам не нравятся. Много достаточно тревожных моментов: и глобальное потепление, и тающие льды в Антарктиде, и уровень моря, который скоро поднимется на несколько метров, и так далее. Никто с большим оптимизмом теперь в будущее не смотрит. Мне кажется, будущее являлось главной темой для Лежавы, то, что он обращает на него наше внимание, мне кажется очень полезным.

АБ: Илья и Алексей жили с совершенно особым ощущением единства времени и пространства. Это ощущение было и остается близким и для нас с Александром Скоканом. Мы понимаем, что дом определяется городом, город и его судьба — тем, что происходит в стране и мире, что это все прямо и непосредственно взаимосвязано. Не понимая, не чувствуя, не ощущая, не видя, не предполагая этих связей и их последствий, делать что-либо невозможно, нельзя, ты не имеешь на это права. В них это присутствовало очень четко. И этим пропитан весь текст Лежавы. Прямая взаимосвязь ближайшего окружения, того, что на расстоянии протянутой руки, с городом, а потом со вселенной. Это для него абсолютно непрерывное, единое целое.

АГ: И время переживалось им точно так же. Широта его размышлений и примеров удивительна — в книге он очень легко и свободно переходит от средневекового города к современному мегаполису.

АБ: Это то, что сегодня напрочь отсутствует в сознании, и бытовом, и профессиональном. Не потому, что нельзя или запрещено, а потому, что нет этой потребности в ощущении мира. В начале карьеры мы же ничего не строили, и эти рассуждения были формой компенсации, формой существования в профессии. Качество этих рассуждений, глядя из сегодняшнего дня, кажется вполне себе достойным, в меру наивным, но заслуживающим внимания. Сегодня нечто подобное просто выпало из профессионального обихода. Вообще у меня возникает ощущение, что люди, которые сейчас занимаются стройкой и архитектурой, на самом деле представители какой-то другой профессии, другой культуры, не воспитанники Лежавы.

АС: Абсолютно точно! Та архитектура, которую мы пытались делать, она про другое. Боюсь, что она кончилась.

АБ: Да. Возможно, где-то она и существует, но Лежава пишет про то, что сегодня уже не определяет профессиональное поведение. То, о чем он пишет, сегодня за пределами интереса большинства. Именно поэтому этот текст может быть важным и актуальным. То, что происходит сегодня, — это движение к индустриальному дизайну. Бизнес тебе дает поручение: сделай пачку сигарет продаваемой. Ты пишешь название сигарет Marlboro с двух сторон, и она продается в два раза успешнее. Ты красишь фасад дома в два цвета, и он продается в два раза быстрее.

Илья был наделен удивительным, уникальным чувством пространства и способностью это пространство описывать словами. Это большая редкость и это то, что уходит из профессии, что трудно воспитывается и прививается. Есть люди со слухом, а есть те, кому все едино. Лежава был человеком с особо тонким пространственным слухом.

АГ: Тут хочется поговорить о размышлениях Лежавы в одной из глав книги: про руины и новодел, а также про наше отношение к руинам. Он пишет, что всю жизнь мечтал увидеть Парфенон, раскрашенный во все цвета, что он всегда хотел достроить Колизей, и следом приводит целый ряд интересных смелых примеров. И даже говорит, что нам надо отключиться от культа «кокетливой недосказанности руин». Илья приводит в пример Виолле-ле-Дюка со шпилем на Нотр-Даме.

АБ: И на соборе Мон-Сен-Мишель.

АГ: Кстати, Нотр-Дам сейчас восстанавливают, и были дебаты о том, как его восстанавливать, потому что это полный новодел… В своем тексте Илья Лежава оставляет эту тему открытой. Мне интересно, что вы об этом думаете? Нужно ли сегодня достраивать Колизей и раскрашивать Парфенон?

АС: Я думаю, что в нынешнее время уже не нужно достраивать Колизей, поскольку его вполне можно воссоздать в виде голографии, показывающей разные его состояния, и радовать туристов в теплые римские вечера. Нечто похожее уже можно увидеть на так называемых фестивалях света, лазерных шоу, например в Лионе, да и во многих других городах мира.

АБ: Да, но Лежава тут хочет увидеть не столько раскрашенный Парфенон, сколько правду, а не вымысел. Он пишет, что руины — это уже неправда, как и мутные маленькие фотографии в книжках по истории архитектуры — тоже вымысел. Мы болезненно это переживаем, потому что принадлежим к книжной культуре. Мы не можем так быстро отказаться от этого, мы рады были обманываться и додумывать. Изучая номера переводного журнала L’Architecture d’Aujourd’hui с плохими картинками, мы окружающий мир ощущали и принимали по-своему. Для нас это был единственный канал, который давал возможность додумывать и достраивать, и эту способность достраивать мы в себе ценим. Мы за счет этого развивались, мы к этому привыкли. Мысли Лежавы шокируют: они резки, но очень точны.

АС: И еще про материальность. Мне кажется, у людей сейчас этой потребности нет, все живут в телефонах. Если спуститься в метро, то 98 % пассажиров сидят, уткнувшись в телефоны. И они вряд ли читают — они смотрят картинки или играют. Этот виртуальный мир делает людей совершенно безразличными к тому, где они находятся, к реальному миру. У них есть вымышленный мир, иллюзорный, и при этом все, что человеку нужно, — удобно сидеть. Его волнует даже не дизайн, а мягкость кресла, а еще сеть — качество сети.

АБ: Я больше скажу: чем менее привлекательно окружение, чем меньше ты ощущаешь себя хозяином ситуации и можешь влиять на что-то, тем больше привязываешься к этому прибору.

АС: Это прекрасная «отвлекалочка». Поэтому материальность мира становится все менее важной. Можно ли это остановить, я не знаю. Это трудно. Очень жалко, что Илья не дожил до этой нашей беседы, он бы нам объяснил, что все это значит, что с этим всем делать и что из этого получится.

АГ: Он в тексте объясняет отчасти. Я невероятно уважаю Лежаву за то, что в книге нет ни одного момента, где он критикует сегодняшнее время или говорит, что раньше было лучше. Текст абсолютно весь про будущее.

АБ: Текст о времени вообще один из лучших. О времени и о памятниках.

АГ: Да, это такой итоговый текст. Когда Лежава пишет про дом, улицу, город, он все время укладывает их в шкалу времени, никогда не впадая в ностальгию. И еще он в курсе всего, цитирует столько фактов… Он любопытен, и был таким до последнего дня! А сохранить на закате жизни живое любопытство — уникальное качество. Он интересовался и вопросами экологии, и новыми технологиями, и победами науки. Все это собралось у него в стройные истории.

АС: Лежава был очень внимателен к пустякам, наблюдателен. У метро «Смоленская» стояла сатураторная тележка, там продавали газированную воду. К тележке был подведен резиновый шланг, в одном месте он был переломан, оттуда с шипением выливалась струйка и текла по тротуару. Это так детально им описано, что ты понимаешь, что тоже это помнишь, тоже видел. Интересно, как, с одной стороны, есть невозможное фантастическое будущее, а с другой — лопнувший шланг, который идет к сатураторной тележке. И все это — и то, и другое — важно.

АБ: Ты как-то сказал, что у Мельникова в доме видел какие-то увядшие бумажные цветы рядом с иконкой. У великого авангардиста, нарушителя всяческих правил в суперинтерьере соседствовали несовместимые вещи. И все это сосуществовало непротиворечиво. Такое может быть только в российском сознании. На российской почве абсолютно несовместимые вещи, оказывается, легко примиряются и сосуществуют, порождая невероятное. Илья с Алексеем были абсолютно разные. Это их сближало, они это отчетливо осознавали. Так и родилась эта история.

АС: Александра, скажи, что это у них было: дружба, любовь или как это все можно назвать?

АГ: Я не знаю, как это назвать, дружба и любовь… я знаю, что они были нужны друг другу. За несколько месяцев до ухода Лежава прислал мне текст про отца. Написал, что это только для меня. В нем он рассказывает историю их дружбы, удивительного взаимопонимания и дополнения. Они друг друга контрбалансировали, уравновешивали. Когда они были вдвоем, что-то происходило. И в том тексте Лежава пишет, что, когда не стало Алексея, все изменилось.

У отца была притча (у меня она даже на аудио записана) о том, что НЭР — это тело [все смеются. — Прим. ред.]. Кто-то был руками, кто-то крыльями, отец, я думаю, — головой. Илья так смешно мне ее сам пересказывал. В его тексте я почувствовала, что он до конца жил теми идеями, которыми они тогда бредили. Он мне рассказывал, как они после работы, в выходные, рано утром встречались вдвоем в каких-то скверах на скамейках и часами бредили городом будущего. И со свойственным ему выражением, он восклицал: «Мы были фанатиками, понимаешь?» — и повторял это слово — «фанатики».

АБ: Он описал в книге, как мне представляется, собственный вклад и свое место в профессии и в жизни, говоря об Иване Леонидове, который в большей степени повлиял на состояние профессии, мира, в котором мы живем, чем люди строящие. В книге довольно четко об этом написано. И действительно, он и Алексей, будучи разными людьми, совершенно по-разному, но очень сильно повлияли на всех нас. Ужасно другое: то, что это влияние, эта линия и все, что связано с жизнью и профессией, все это каким-то непостижимым образом остановилось и отошло в сторону — поменялась модель, природа профессии. Архитекторы сейчас занимаются каким-то другим делом.

АС: Сейчас, глядя с высоты своих лет, мне кажется важным и ценным то, что Илья до самого последнего момента не испытывал никакого разочарования в своих юношеских и зрелых идеях. Он до самого конца был убежден в своей правоте [все соглашаются. — Прим. ред.]. Я знаю, каково это — разочаровываться в своих предыдущих убеждениях. Подавляющее большинство людей через это проходят, а он этого избежал. Это удивительно.

АБ: И это его отличает от Алексея, у которого был гораздо более подвижный рассудок. Алексей был намного более восприимчивым, он несколько раз делал над собой титанические усилия, уйдя в Институт генплана Москвы, занявшись там развитием и реконструкцией центра города. Алексей полностью изменил себя и изменил состояние умов, создав средовой подход. Илья остался верен себе и стал жрецом.

АС: В чем еще между ними разница? Илья остался верен какой-то своей идее, заблуждению, убеждению. Алексей был скорее человеком метода, подхода. Он мог браться за любое дело: мог бы начать проектировать атомную бомбу и был бы в этом не менее успешен, чем с городами будущего. Поэтому в переходе от одной темы к другой, от агломерации к работе с историческим центром, у Алексея везде была одна и та же методика и вообще подход к организации всего процесса.

АБ: В целом, после того как ушли ордер, классика, симметрия и так далее, основой деятельности архитектора стал метод, как ты его ни назови, — функционализм или как-то по-другому. Одни говорят, что форма следует функции, другие, что не следует, а третьи, что она существует сама по себе. Главное не ЧТО, а КАК мы делаем. Вся пропедевтика ВХУТЕМАСа — это метод. Алексей был носителем метода и был в этом чрезвычайно энергичен и деятелен, Илья был более чувствителен и менее дисциплинирован, его волновали образы, он их ценил. А родители Ильи занимались архитектурой: где-то у меня была книжка «Архитектура горных районов Грузии» (авторы М. И. Джандиери и Г. И. Лежава) — это кладезь образов.

АС: Лежава преуспевал в спорте, туризме. А таких людей тоже ценили.

АБ: То, в чем Алексея невозможно было заподозрить и представить. Поэтому они были интересны друг для друга, дополняли друг друга. Образ будущего был создан их совместными усилиями, и самое главное — другого образа будущего нет и по сей день, в том числе и потому, что визионерство как некая важная миссия перестало быть хоть сколько-то значимым, востребованным, интересным. В дизайне не нужно видение. Мы (архитекторы) теперь практически не нужны, тем более, если клиент настроен на получение внятного рыночного продукта и у него есть возможность выбирать. Искусственный интеллект выдает трехмерную картинку, не раскладываемую пока на план, фасад, разрез. Но уже появились программы, которые выполняют и эту работу. Вообще нам подобные скоро будут не нужны [Скокану. — Прим. ред.], потому что видение того, что происходит в голове, хоть и не продаваемо, но без него жизни нет. Илья это раньше многих понял.

АС: Илья миновал эту проблему.

АБ: Он посеял в тебе «Остоженку», как я понимаю. Если вспомнить о том, сколько он посеял.

АС: Владислав Кирпичёв и его детская студия, бумажная архитектура — тоже его влияние.

АБ: Чистое визионерство. И они с Гутновым первыми стали писать книжки про что-то другое, что видят только они: про будущее города, НЭР и так далее.

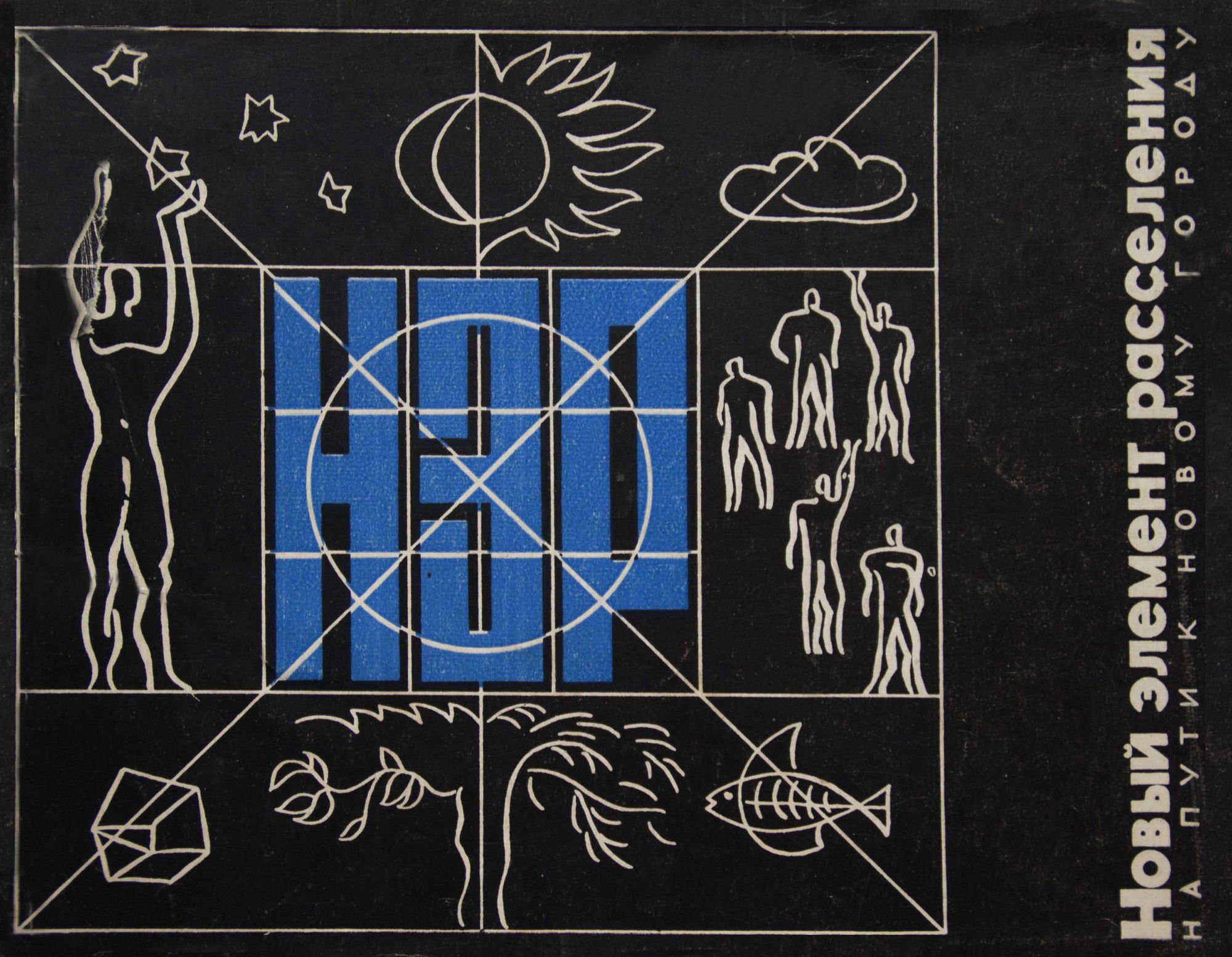

Обложка книги «Новый элемент расселения. На пути к новому городу». Авторы А. Бабуров, А. Гутнов, Г. Дюментон, И. Лежава, С. Садовский, З. Харитонова. Стройиздат, 1966 © Архив группы НЭР

Обложка книги «Новый элемент расселения. На пути к новому городу». Авторы А. Бабуров, А. Гутнов, Г. Дюментон, И. Лежава, С. Садовский, З. Харитонова. Стройиздат, 1966 © Архив группы НЭР

АС: Мало того, что они написали эту книгу, они еще и издали ее за границей, что было абсолютно нереально для того времени! А сделать выставку за границей!?

АБ: У Алексея было поразительное свойство — он умел найти правильный тон и убедить всех начальников. Он убедил Посохина сделать Арбат. А человек это был абсолютно непоколебимый, непроницаемый.

АС: Порой Гутнов шел даже на обман. Пример — история про два макета для всемирной выставки в Осаке, в 1970-м. Они сделали тогда два макета: один для Баранова — его показали ему; а другой, который был за стеной, для выставки — он уехал в Осаку.

АБ: Алексей мне говорил, что главное — ни в коем случае не бояться. Надо вспомнить 1960-е, которые были особым временем, когда ощущались первые признаки нарушения порядка, состояние неустойчивости, зыбкости, «флаттера», как Алексей говорил. Это то, что позволяло рисковать и действовать чуть более решительно.

В их карьере было несколько эпизодов, которые могли плохо закончиться, но их проносило в силу того, что в какой-то момент это можно было сделать: вчера нельзя, а сегодня можно. Это были 1960-е, и это был институт, в котором мы учились друг у друга. Нам преподавал Михаил Барщ, который был одним из отличников ВХУТЕМАСа. Вскоре слово «конструктивизм» стало ругательством. В команде Жолтовского, в академии, Барщ снова стал одним из самых успешных, строил Минск после войны. В 1960-е его в третий раз переучивают и объясняют, что то, что он делал до этого, — преступление и страшный пример Полякова и Борецкого, которых показательно уничтожили. Результатом стало состояние рыхлости и невнятности. Звезд и авторитетов не было. И появились Лежава с Гутновым.

АГ: А ведь Илья и Алексей даже не в одной группе учились.

АБ: Мы знали друг друга не потому, что вместе учились, а потому что была система сигналов, благодаря которой люди узнавали о существовании других, себе подобных, иным способом. Для этого не надо было учиться в одной группе. Когда мы поступили, Лежава и Гутнов только закончили институт.

АС: Я узнал о них, когда еще учился на первом курсе института: НЭР — это был некий миф, легенда, в которой было трудно отличить правду от вымысла. Одной из небылиц был рассказ одного из старшекурсников, хваставшегося знакомством с Лёшей и Илюшей, про то, что они изобрели небывалый строительный материал, который наносится набрызгом и застывает, принимая нужные формы. Таким образом этот старшекурсник пытался произвести впечатление на девушку с нашего курса, за которой ухаживал, а мы все это слушали, открыв рот, замирая от восхищения фантастическим миром, в котором существует таинственный НЭР и невероятные его творцы.

АБ: Я про Илью узнал от Константина Неустроева, которого Илья вычислил как одного из самых сообразительных и одаренных. Илья остался в институте, преподавал, а Алексей ушел, кажется, в мастерские Дворца Советов. Но вскоре все кончилось: и Дворец Советов, и Власов — наступила эра Посохина, с которым Алексей умудрился найти общий язык. Лежава хоть и был хулиганом, но остался в институте и сумел стать любимцем всех, от студентов до лаборантов и старцев-профессоров.

АГ: И несмотря на то, что Илья Лежава в жизни ничего не построил, я его считаю большим архитектором. Он обладал уникальным мышлением, у него было свое нестандартное видение глобального расселения, архитектуры и города для людей.

В 2018 году, работая над выставкой «НЭР — история будущего» в Музее архитектуры, мы подумали о восстановлении утерянных макетов города будущего 1968 года. Я первым делом посоветовалась с Ильёй по поводу этой затеи и попросила о помощи, консультациях, взгляде на макеты в процессе реконструкции. Он невероятно воодушевился и после активно участвовал в этой работе. Я навсегда запомнила его горящие глаза, когда он в первый раз вошел в макетную мастерскую и увидел (спустя 50 лет!) начатый молодыми ребятами макет НЭРа. Он воскликнул тогда: «А можно я буду улучшать проект? Теперь я знаю, как сделать его еще лучше!» В книге Лежава пишет: «Будущее — это линия горизонта, которую невозможно достичь». Так вот, всю свою жизнь он продолжал проектировать будущее.

Обложка статьи: «Четвертый», Илья Лежава среди химер собора Парижской Богоматери, 1986 © Сергей Казаков

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: