Город, расположившийся вдоль рек Иртыш и Омь. Город, который вдохновляет его архитекторов создавать великолепные здания. Город, который долгое время не считался таковым, но все равно сохранял свою целостность планировочной структуры. 305 солнечных дней в году, уникальное географическое расположение и климат, присвоеное звание «Город-сад» - всё это про Омск. Город, идентичность архитектуры которого сложно определить.

Омск — лучезарный город советского модернизма

- Текст:Дмитрий Смирнов20 февраля 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Использование определённого эпитета в названии книг издательства TATLIN, выпущенных в серии «Советский модернизм», за годы стало характерным и отличительным приёмом изданий, посвящённых теме советской архитектуры. Авторы-составители на примере Самары («Космический Куйбышев») и Ульяновска («Юбилейный Ульяновск») попытались уловить идентичность модернистской архитектуры этих городов и смогли убедить читателя в верности своих утверждений.

В случае Самары авторы решили подчеркнуть влияние эры освоения космоса на развитие архитектуры 1960–1980-х годов, когда в Самаре (с 1935 по 1991 год — город Куйбышев) разрабатывались технологии новой эпохи. В город были распределены молодые выпускники Московского архитектурного института, чьи работы определили облик центральных улиц и площадей.

Архитектура Ульяновска — мекки советского модернизма — развивалась в другом контексте. Исторический город Симбирск оказался под воздействием идеологического фактора. Как пишут авторы книги: «На протяжении полувека город строился как „витрина“ развитого социализма, что определило своеобразие пространственно-планировочной структуры и среды». Итогом развития города стал комплекс мероприятий, приуроченный к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина (1970), благодаря которому Ульяновск получил значительное градостроительное развитие и новый архитектурный облик, достойный неформального звания «модернистского города».

Возвращаясь к определению идентичности архитектуры модернизма Омска, стоит выявить те факторы, которые повлияли на развитие города в период 1955–1991 годов. Безусловно, к ним можно отнести индустриализацию строительной отрасли, выход постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», прирост промышленного потенциала города в годы Великой Отечественной войны. Тем не менее эти факторы нельзя отнести к чему‑то уникальному, они присущи многим крупным городам исследуемого периода, находящимся в том же социально-экономическом контексте, что и город Омск. Идентичность омской архитектуры заключается в другом.

Омск как исторический город обладает большим пластом архитектурного наследия различных периодов. Анализируя выдающиеся постройки 1773–1955 годов, сложно проследить исторические взаимосвязи, которые бы могли отразиться на модернистской архитектуре Омска, ещё сложнее — определить её идентичность.

Тем не менее есть два глобальных фактора, определяющих прошлое, настоящее и будущее Омска. Это его географическое положение и климат. Начиная с закладки Бухгольцом первой Омской крепости на левом берегу Оми, её основатели боролись с морозной сибирской зимой и жарким летом, боролись с опасной рекой и отсутствием зелени. Тем не менее не все последующие его созидатели осознавали необходимость создания в Омске устойчивого архитектурно-градостроительного ландшафта, способного примириться с влиянием сурового климата. Долгое время Омск не являлся городом, как в географическом плане, так и в понимании его жителей, что, с одной стороны, останавливало его развитие, а с другой — сохраняло целостность планировочной структуры.

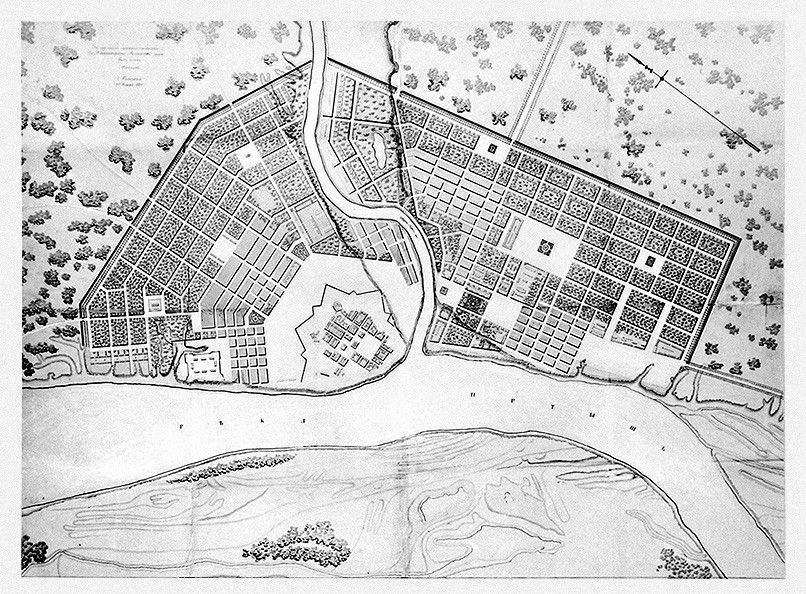

Градостроительный код города, осознанный строителями первой Омской крепости, в итоге был усилен создателем второй Омской крепости — Шпрингером, а также генеральным планом В. И. Гесте (1825), и навсегда укоренился в городской ткани Омска. Созидатели крепости почувствовали дух будущего города, находящегося на излучине двух рек (Иртыш и Омь), и расположили военно-оборонительную крепость и здания согласно тектонике заданного ландшафта. Это способствовало созданию в будущем благоприятной городской среды, смягчающей последствия негативного влияния климата.

Проектный план города Омска. Составлен в 1825 году, утверждён 28 января 1829 года

Впоследствии уже при советской власти в 50–60‑е годы на месте бывшей эспланады Омской крепости силами местных архитекторов, учёных и озеленителей была создана так называемая система непрерывного озеленения — своеобразный зелёный пояс города, который улучшал санитарное и экологическое качество проживания жителей Омска. В городе озеленялись улицы и территории промышленных предприятий, а при проектировании зон массовой жилой застройки показатель озеленения был важной составляющей проекта.

В 1958 году Омск получил серебряную медаль ВСХВ (ВДНХ), а в 1967 году — почётное звание «Город-сад». В 1960–1980 годах в городе было создано около 10 километров набережных, несколько пляжей, парков и десятки скверов. Омск периода модернизма — это действительно красивый, благоустроенный и Лучезарный город, к которому в огромной степени приложили свою руку местные архитекторы того периода. Здания, площади и скверы утопали в зелени, а жители осознавали ценность пространства, в котором они находились, прикладывая внушительные усилия к поддержанию данного порядка.

По-настоящему понятие лучезарности Омска раскрывается в количестве солнечных дней, установившихся на территории, среднее количество которых доходит до 305 в году. Данный показатель по праву может сравниться с курортными городами России, такими как Сочи или Краснодар. Этот климатический фактор является как преимуществом для туристической составляющей города, так и серьёзным вызовом для местных архитекторов. Архитекторымодернисты умело использовали данный фактор для придания выразительности своим произведениям. Здания приобретали пилоны, консоли, изгибы в плане, что обеспечивало комфортную инсоляцию во избежание перегрева помещений. Игра светотени, яркость контрастов, чёткость линий в летний солнечный день, синие яркие тени в морозный зимний — всё это создавало неповторимый облик зданий.

Понятие «лучезарный Омск» также отсылает нас к проекту Ле Корбюзье — «Лучезарный город». В проекте архитектора был разработан город на 3 млн жителей, занимающий площадь около 70 км2, 40 из которых отводилось на жилую застройку. Ле Корбюзье разместил дома свободно и геометрически правильно, уделив особое внимание скверам и пешеходным территориям. Каждому жителю города гарантировалась собственная квартира на семью, инфраструктура, а также естественное освещение и чистый воздух.

Лучезарный город. Архитектор — Ле Корбюзье

Этот проект стал предтечей «Плана Вуазен» — масштабного проекта реконструкции Парижа. По задумке архитектора предлагался снос более 200 га старой городской переуплотнённой застройки, на смену которой должен был прийти простор свободного человека, живущего в небоскрёбе. План Ле Корбюзье вызвал бурное обсуждение во французской прессе, и был отклонён ввиду своей утопичности. Этот проект оказал серьёзное влияние на многие последующие поколения архитекторов.

Архитекторы Омска в 1960–1980 годах также находились под влиянием идей Ле Корбюзье. Многие грандиозные градостроительные замыслы омских зодчих, в которых предлагалось коренное переустройство отдельных городских участков (например, ПДП (проект детальной планировки) набережной Тухачевского со сносом исторических объектов на территории Омской крепости), не были реализованы во многом благодаря тому, что омские архитекторы осознавали историческую составляющую города и ошибочность идей Ле Корбюзье применительно к такой застройке. Живописная планировка Омска, расположенного вдоль рек Иртыш и Омь, с ярко очерченным историческим ядром становилась источником вдохновения для местных архитекторов, и они часто отстаивали её достоинства как перед властью, так и перед своими же коллегами.

Именно поэтому архитектуру советского модернизма Омска можно назвать лучезарной. Её суть зашифрована в градостроительном коде города. В этой архитектуре напрямую прослеживается влияние местного ландшафта, климата, градостроительных условий на поисковые идеи архитекторов, а также на их реализованные сооружения.

Однако Лучезарный город периода модернизма сложился не сразу. Процессу его становления предшествовала деятельность архитекторов — корифеев периода сталинской неоклассики и молодых архитекторов, на долю которых выпали массовые перемены, происходившие в СССР в конце 1950–1960‑х годов, в том числе обусловленные выходом постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Решительный переход к новым методам строительства и отказ от исторических архитектурных форм и репрезентативных композиций потребовали выработки нового архитектурного языка, правдивого по отношению к конструкциям и тектонике зданий. Одновременно с этим шло освоение новых средств архитектурной выразительности, а также строительство новых типов общественных зданий.

В связи с мощным подъёмом индустриализации в Омске начался новый массовый приток рабочей силы из сельской местности. Складывалась острейшая жилищная проблема. Для её решения так же, как и во всех городах с развитой промышленностью, начались разработка планов застройки микрорайонов и переход на индустриализацию строительной отрасли. В Омске стремительно увеличивалась жилая площадь, что требовало строительства сопутствующих социально-культурно-бытовых учреждений.

Архитекторы, решая проблему массового расселения людей, заложили основу для формирования выразительных сооружений последующего периода. Были получены важные знания, передача которых способствовала росту компетенций сотрудников Омскгражданпроекта. В условиях большого количества проектов, строгих строительных нормативов и экономической составляющей архитекторы Омска сформировались как профессионалы, способные решать по-настоящему сложные градостроительные задачи на фоне ограниченности ресурсов.

Вместе с архитекторами эволюционировали и их проекты, что обеспечивалось развитием экономики и строительной отрасли, архитектурной науки и архитектурного сообщества. На протяжении трёх десятилетий заметно улучшались качество и обоснованность проектных решений. В архитектуре города появлялись новые достижения — от увеличения этажности, современных отделочных материалов, новых архитектурных и конструктивных решений, к проектированию в исторической среде, локальной идентичности, идее синтеза искусств.

Во многом качественное развитие города Омска было обусловлено утверждением нового генерального плана в 1970 году. Архитекторы Гипрогора удачно решили перспективу развития Омска, заложив в проект важнейшие принципы: использование ценнейших природных условий — рек Иртыш и Омь — как главных направлений архитектурно-пространственного развития города; создание силуэта города с использованием ансамблевой застройки зданий повышенной этажности в узловых точках; создание лесопарковых зон, новых жилых районов, вынос ряда промышленных предприятий из черты города, сохранение ряда существующих исторических памятников центральной части и так далее.

Хочется надеяться, что ценности лучезарности Омска, его исторического наследия, а также модернистских зданий, которые также становятся наследием, будут и дальше вдохновлять жителей города, в частности архитекторов будущего. Поиск локальной идентичности — это важный этап развития архитектуры XXI века, в котором ещё не раз прозвучат имена архитекторов периода советского модернизма, их идеи и постройки.

Проблема установления идентичности архитектуры модернизма Омска является одной из насущных, так как существует прямая угроза исчезновения данного наследия. Сегодня советский модернизм не является общепризнанным архитектурным стилем, большая часть регионального архитектурного наследия остаётся неизученной, ценность этих объектов не осознаётся властью, обществом и собственниками зданий.

В России единицы зданий этого периода имеют статус памятника архитектуры. В Омске только два здания периода 1955–1991 годов подлежат охране как объекты культурного наследия, хотя при преодолении 40‑летнего рубежа появляется вероятность приобретения зданием статуса вновь выявленного памятника архитектуры, охраняемого законом. Отсутствие у здания статуса памятника предоставляет девелоперам и собственникам неограниченные возможности по изменению облика модернистских зданий, вплоть до их полного демонтажа.

Актуальность данной книги обусловливается тем, что сегодня существует возможность работы непосредственно с первоисточниками: личными архивами архитекторов, воспоминаниями, сохранившимися практически в первозданном виде постройками, многие из которых теряют свой облик или бесследно утрачиваются, подвергаясь сносу или реконструкции, которая не учитывает градостроительные, архитектурные и объёмно-планировочные особенности и достоинства зданий. Именно архитектор должен донести до общества ценность этого сложного, интеллектуального и непонятого пласта нашей культуры, а также предложить грамотные решения по капитальному ремонту и реконструкции зданий эпохи советского модернизма.

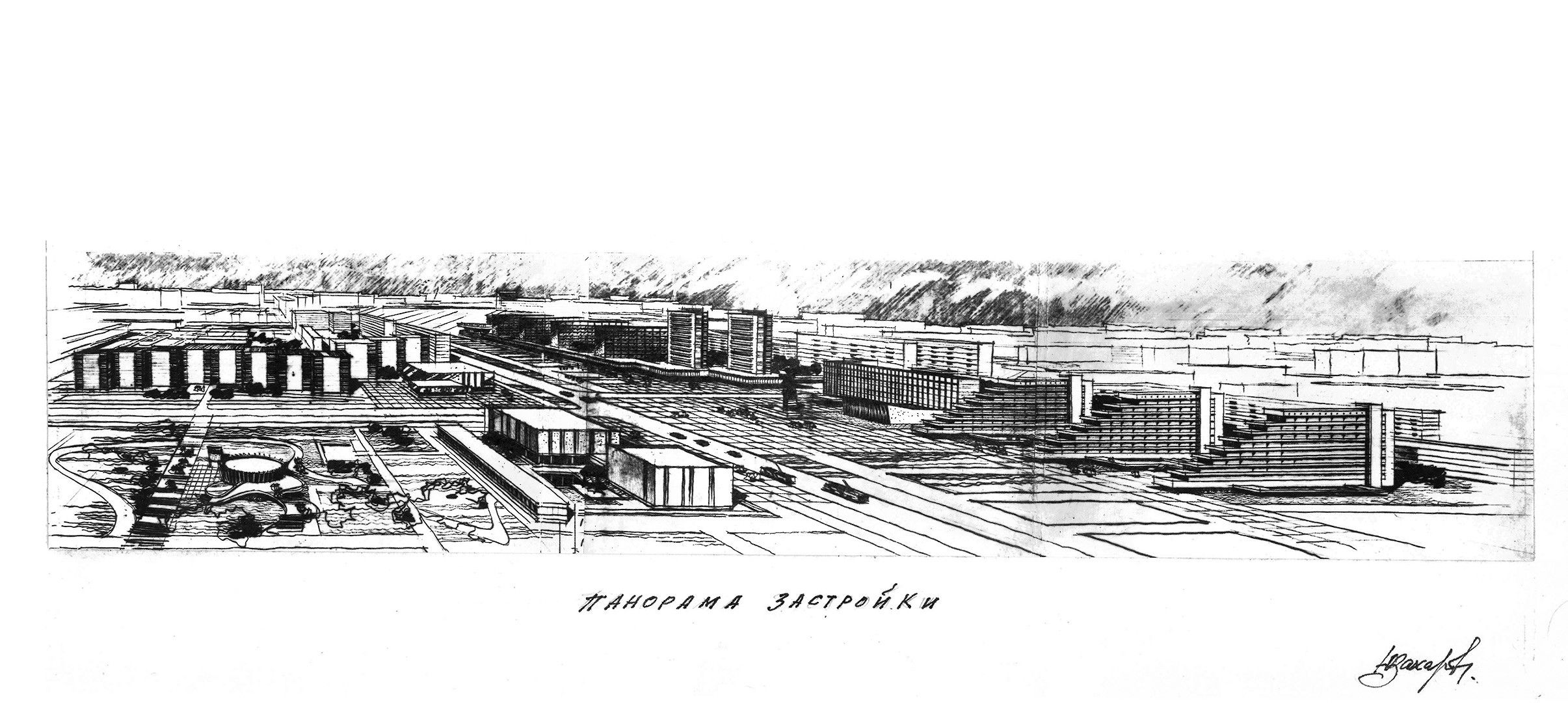

Жилой район Омского завода пластмасс. Графика Ю. Захарова. 1970

В книге предпринята попытка атрибуции идентичности модернистской архитектуры Омска на примере знаковых зданий различных типологий. Среди них рассмотрены практически все типологии построек. Это административные учреждения (райкомы, проектные и финансовые организации), социальные и образовательные организации (школа, училище, институт), учреждения здравоохранения (стационар, детская поликлиника), различные общественные здания (речной вокзал, автовокзал, Дворец пионеров, рынок, музей, библиотека, гостиница, спортивный комплекс), культурно-зрелищные учреждения (Дом и Дворец культуры, театр, кинотеатр), жилые здания, а также объекты зоны отдыха «Зелёный остров» (эстрада, раздевальный павильон, кафе «Парус» и так далее), которые ярко иллюстрируют ценности лучезарности города Омска. Книга даёт широкое понимание процессов и контекста, повлиявшего на проектирование и строительство упоминаемых зданий.

В книге содержится более 500 иллюстраций, большая часть которых публикуется впервые, представляя собой уникальный материал, свидетельствующий о значимости данного исторического периода. Основным источником иллюстративного материала стали личные архивы архитекторов города Омска. Многие графические материалы и архитектурные чертежи публикуются в ней впервые, некоторые факты, обнародованные в этой книге, могут представлять интерес для историков. Автор надеется, что данная книга будет способствовать продвижению дальнейших научных исследований в области сохранения культурного и архитектурного наследия Омска, и популяризации региональной архитектуры советского модернизма Омска.

Автор уверен, что выявленные в книге градостроительные, объёмно-планировочные, архитектурно-художественные, историко-культурные особенности зданий будут служить достаточным основанием для разработки предмета охраны значимых объектов архитектуры модернизма Омска, чей архитектурный облик находится под угрозой.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: