Ле Корбюзье (1887–1965) — один из наиболее значимых архитекторов XX века, который написал множество работ по теории «Новой школы» современной архитектуры и градостроительства. В своей статье, опубликованной в третьем выпуске журнала «Советская архитектура» (1931), советский искусствовед и историк архитектуры Давид Аркин (1899–1957) в своей статье описал основные образы концепции архитектора, как архитектор совершил переход от урбанистических идей, в которые он вкладывал революционные настроения, к идеям консервативным.

- Текст:Давид Аркин13 июля 2018

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Ле Корбюзье бесспорно — самое тонкое имя современной европейской архитектуры. С позиций недавнего enfant terrible, почти бунтаря, автор «Урбанизма» уверенно перешел на положение ведущей фигуры в архитектурной жизни сегодняшнего Запада. Сейчас Ле Корбюзье — «в зените» своей известности, распространившейся настолько широко за пределы его страны, что некоторые не прочь связать его имя с рождением нового «международного стиля», а один руководящий архитектурный журнал помещает даже статью под заголовком «Корбюзьеаннизм в СССР» (!). Новая книга Корбюзье как бы фиксирует этот момент международного влияния ее автора самой схемой своего построения: в ней собраны, во-первых, десять лекций, прочитанных им в Аргентине, во-вторых, очерк о САСШ, в-третьих, бразильянское послесловие, в-четвертых, два приложения, озаглавленные: «Парижская температура» и «Московская атмосфера». А полное название всей книги как бы нарочито подчеркивает учительский, почти канонический характер излагаемой в ней архитектурной доктрины. И действительно, «Уточнения» представляют собой распространенное резюме всех тех положений и догм, которые были столь красноречиво изложены в прежних книгах Корбюзье: «К новой архитектуре», «Урбанизм», «Художественная промышленность сегодняшнего дня» и «Дом-дворец». Есть все основания поэтому воспользоваться появлением новой книги для обзора всей концепции ее автора, — не только самого плодовитого писателя среди архитекторов и самого одаренного архитектора среди литераторов, но и вождя и пророка в своем отечестве (именуемом то конструктивизмом и функционализмом, то попроще — «Новой школой» современной архитектуры).

Элегантная риторика Корбюзье, эффективная демонстрация новых формальных канонов, преподносимых в виде элементов «нового стиля», соблазнила весьма многих из числа советских архитекторов: иные из них «заметили» из всей концепции Корбюзье лишь его яркую критику старой «стильной» архитектуры и окружили на этом основании автора «Урбанизма» ореолом «революционера»; другим пришлась ко двору и положительная часть его эстетического учения, импонировавшего определенными своими чертами идеологии нашего конструктивизма и функционализма. И те, и другие немало постарались над «усвоением» заповедей блестящего мастера, прилежно культивируя его излюбленные формальные приемы в различных советских постройках, перенося механически образчики его творчества в советскую архитектурную практику. При этом все содержание архитектурной системы Корбюзье обычно оставалось вне сферы внимания его подражателей, и глубоко некритический характер этого подражания оказывался в силу этого особенно явным. А то обстоятельство, что из всех многочисленных писаний Корбюзье до сего времени у нас ничего не переведено, в свою очередь содействовало некритическому отношению к его деятельности, глубоко неверным представлениям о сущности его теоретических концепций и чисто механическому использованию тех или иных приемов его архитектурной системы. Все это лишний раз подчеркивает актуальность знакомства с концепцией и практикой Корбюзье в ее целом, с тем социальным содержанием, которое заложено в этой концепции, с теми классовыми силами, которые обусловливают ее формирование, ее место и роль в архитектурной жизни современности.

1

Архитектурная деятельность Корбюзье (псевдоним швейцарца Шарля-Эдуарда Жаннере) имеет довольно богатую «предысторию». Это — путь Корбюзье-живописца, без изучения которого нельзя понять очень многого во всем дальнейшем развитии его архитектурной теории и практики.

Корбюзье выступил в тот период, когда только начинался дележ кубистического наследия. Кубизм в пору ранних полотен Пикассо, еще мерещившийся кое-кому из его присяжных апологетов знаменем нового ренессанса, к этому периоду уже успел обнаружить свой подлинный маршрут — путь по замкнутому кругу. В этом кругу была обречена вращаться живописная культура буржуазного мира, сохранившая из своего былого багажа только одну идеологическую направленность, — стремление к свободе от всякой идеологии. Разложение и деформация видимого мира, аналитические поиски элементов вещной формы, освобождение живописи от всякого «сюжета», от всякой «литературной» темы—таково было конкретное выражение этой основной тенденции. Живописная форма абстрагировалась, трактовалась как самодовлеющий мир специфически «зрительного», — мир, воспринимаемый неким абстрактным «глазом» и состоящий только из суммы зрительных элементов, из разрозненных вещей, их очертаний, красок, фактуры. Кубизм хотел убедить своего потребителя в том, что живопись — лишь одно из вспомогательных средств чисто зрительного познания мира, что это познание в силу специфичности своей техники не имеет ничего общего с познанием всякого иного порядка, осуществляемым при посредстве мыслительной деятельности или при помощи других искусств. Класс, идеологически изживший себя, сказавший все свои предпоследние и последние творческие слова, делал попытки найти и продолжить себя в технике, во всеобщей технизации творчества, в замене идеологической сути искусства технической функцией, в дифференциации искусств по признаку материала, в абстрагировании художественной формы и очищении ее от всяких «посторонних» примесей.

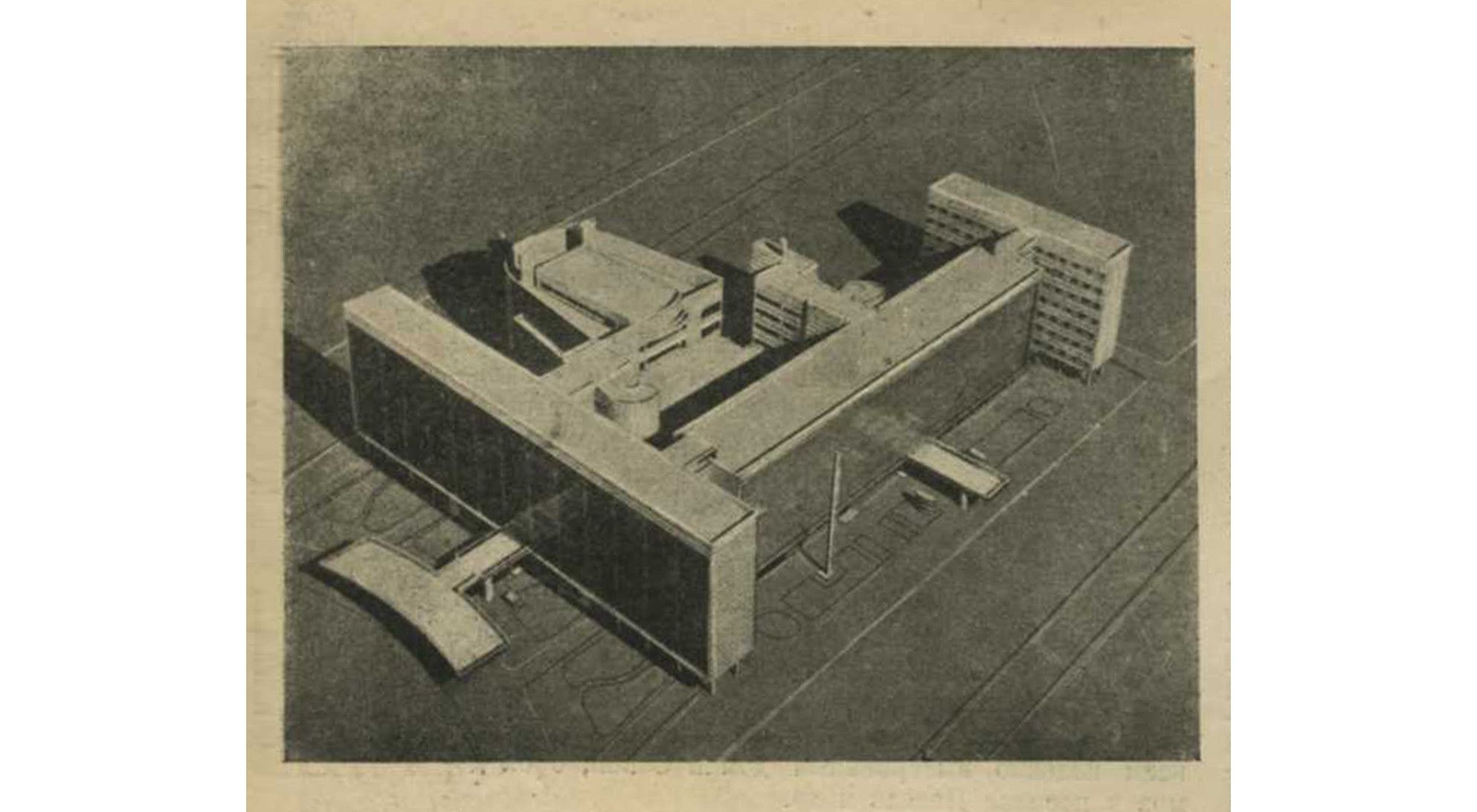

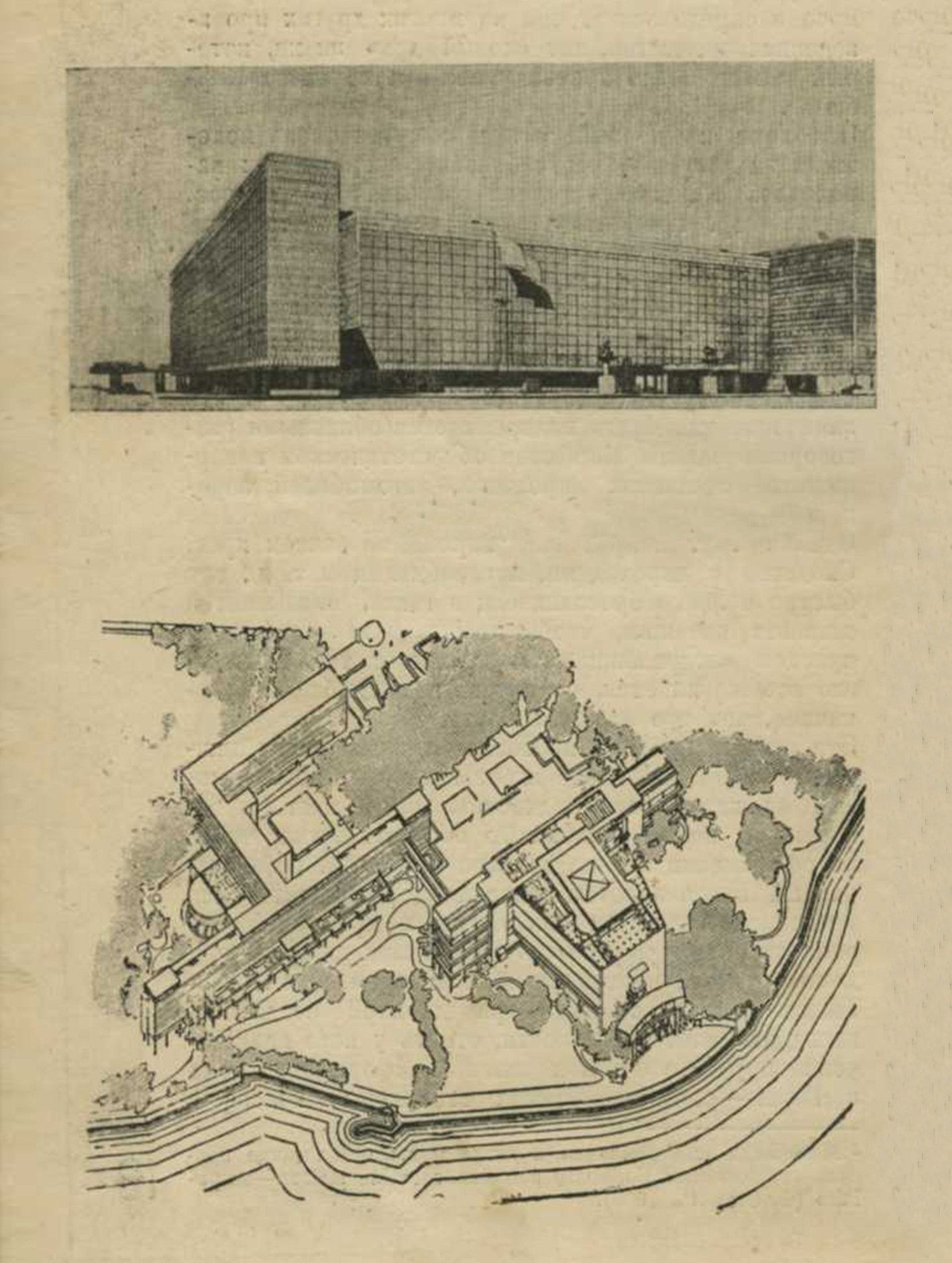

Проект дома Центрсоюза в Москве, 1926

Пуризм в живописи и был, как показывает само это лозунговое слово, носителем этих очистительных энергий. Наследие кубизма было поделено как империя Александра среди множества маленьких царьков. Одним из них и был пуризм Озанфана и Жаннере, т.е. Корбюзье. Он дочитывал на своем лишенном всяких двусмысленностей языке все тот же акафист глазу-творцу, чистой живописной форме, произнося при этом и кое-какие слова от себя: покончив в живописи уже не только с сюжетом или темой, но и попытавшись создать абстрагированную форму предмета, — перейдя таким образом к беспредметной абстрактной картине, пуризм сделал отчетливый шаг вперед по пути к «абсолютно чистой», дифференцированной живописной форме. В полотнах пуристов рвалась последняя нить, связывавшая живопись с миром идей; оставалась жить (т.е. претендовала на жизнь) некая проекция машинной техники на полотне с математикой в качестве постоянного регулятора и комбинациями материалов в качестве непосредственного объекта самой художественной работы. Искусство индустриально-финансового капитализма раскрывало свои последние возможности, ставило последние ставки, обозначая игру то «супрематизмом» (Малевич), то абстрактной живописью и неопластицизмом (Кандинский и Мондриан), то наконец пуризмом (Озанфан и Жаннере).

Корбюзье-живописец представительствовал во Франции вместе с Озанфаном и другими этот международный фронт, тянувшийся от живописного беспредметничества до пуристической «предметной» абстракции. И подобно тому как русский супрематизм вышел за пределы станковой картины и устремился к «вещи», к беспредметным конструкциям, а в непосредственном родстве с Кандинским и Мондрианом оказались конструктивисты из германского Баухауза, точно так же пуризм, отнюдь, но в силу случайной «личной унии», плотно вошел в истории» конструктивистского архитектурного движения.

Корбюзье не мог долго оставаться в роли философа из живописного ателье. Погребальные церемонии над «изображением» в искусстве и магия создания неизобразительной живописи были в конце концов несложной и довольно однообразной процедурой. Русские беспредметники, правда, еще более упростили ее, выставив черный квадрат Малевича на белом холсте и тем наглядно продемонстрировав свою «смерть живописи»; но и более сложный, более «умственный» и технически изощренный французский пуризм обнаружил очень скоро, что его поиски абстрактных «вещей-стандартов» на полотне, его стремления к «абсолютной технике» обречены в пределах живописного искусства на ту же безнадежность малевичевского квадрата; станковая картина, даже состоящая из одних лишь красочно-фактурных отношений, из геометрических проекций, из вполне беспредметных линий, плоскостей, пятен или из «типовых» пуристских предметов продолжала оставаться все же слишком «идеологичной», была все же каким-то ребусом с вечно искомым и угадываемым «содержанием». Беспредметники перешли поэтому к «конструкциям» — к трехмерным вещам, представлявшим собой тоже комбинацию пластических материалов, но лишенную уже той двухмерной условности, какою эти комбинации обладала на плоскости холста. Подражание машинной технике на полотне было малоубедительным, и даже «машинная живопись» Фернанда Леже выглядела по более как декоративной стилизацией; гораздо более убедительными казались в этом отношении трехмерные вещи, которые в форме ли татлинских контррельефов, или конструкции раннего Баухауза, или выставочных изделии наших конструктивистов долефовской поры стали появляться рядом с беспредметной живописью. Этот «прыжок в вещь» был закономерным развитием все того же пути: от беспредметной живописи к искусству предметов, покамест тоже «беспредметных», неутилитарных.

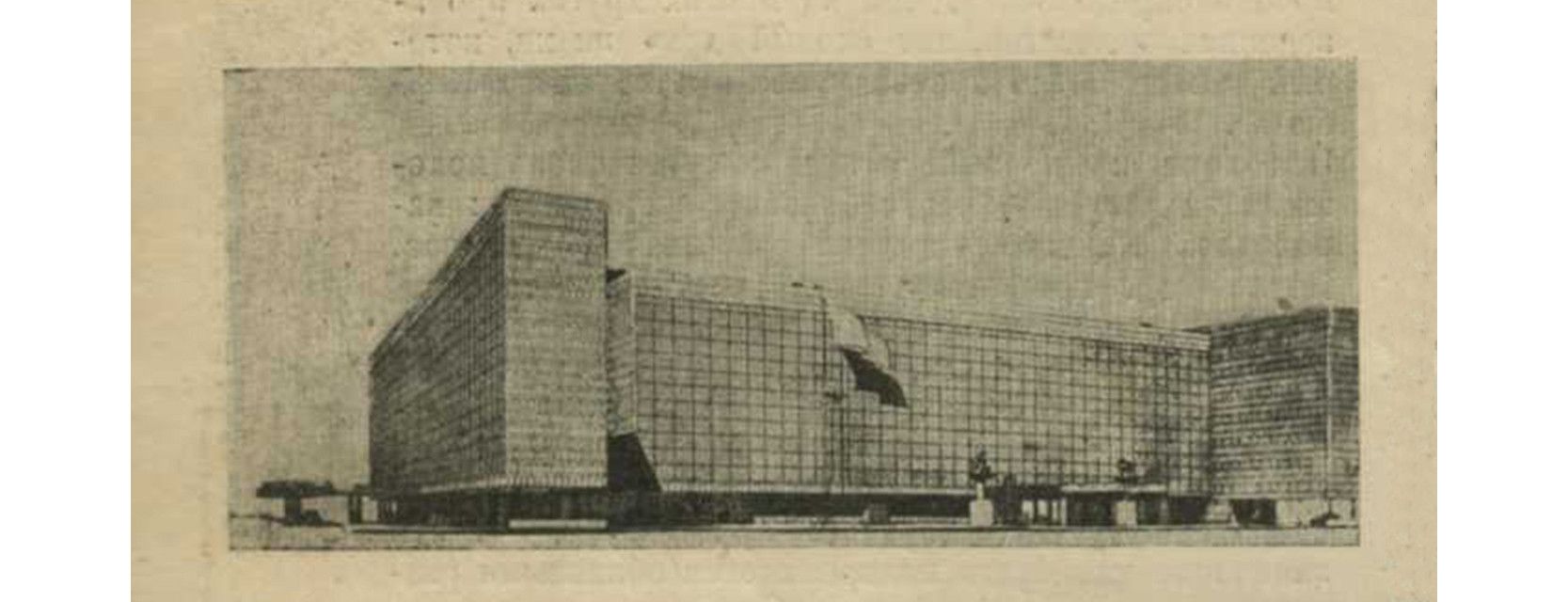

Проект дворца Лиги наций, 1929

Но дальнейший переход не заставил себя ждать. Именно конструктивизм в архитектуре и в производственном искусстве явился таким дальнейшим этапом. Этот конструктивизм одной линией своей генеалогии восходит таким образом к беспредметной живописи — и от родимых пятен этой наследственности он не сумел избавиться уже никогда даже в самых «функциональных» произведениях позднейшей конструктивистской архитектуры.

Корбюзье, минуя промежуточный этап «камерного» конструктивизма и вещизма, перешел от своих живописных студий непосредственно к тому искусству, где связь с машинной техникой была гораздо более осязательной и реальной, нежели метафизические «подражания машине» а-ля Фернанд Леже, или механическое «очищение» пуристской эстетики: он перешел к практической работе в художественной промышленности и архитектуре.

2

Художественно-промышленная деятельность Корбюзье может рассматриваться тоже как своего «предыстория» к его деятельности архитектурной. Хронологически тот момент надо поставить, пожалуй, даже до периода его живописной работы. По существу же в художественно-промышленной концепции, выдвинутой Корбюзье, мы имеем уже в завершенном видении систему его архитектурных положении. Художественно-промышленная эстетика Корбюзье — это нечто большее, чем применение определенных эстетических взглядов в частной области: это — развернутая философия вещи, философии отношения к вещам, в догматах которой легко прочесть философию иных отношений, распознать всю ту социально-идеологическую почву, на которой вырос Корбюзье как определенный культурно-идеологический тип.

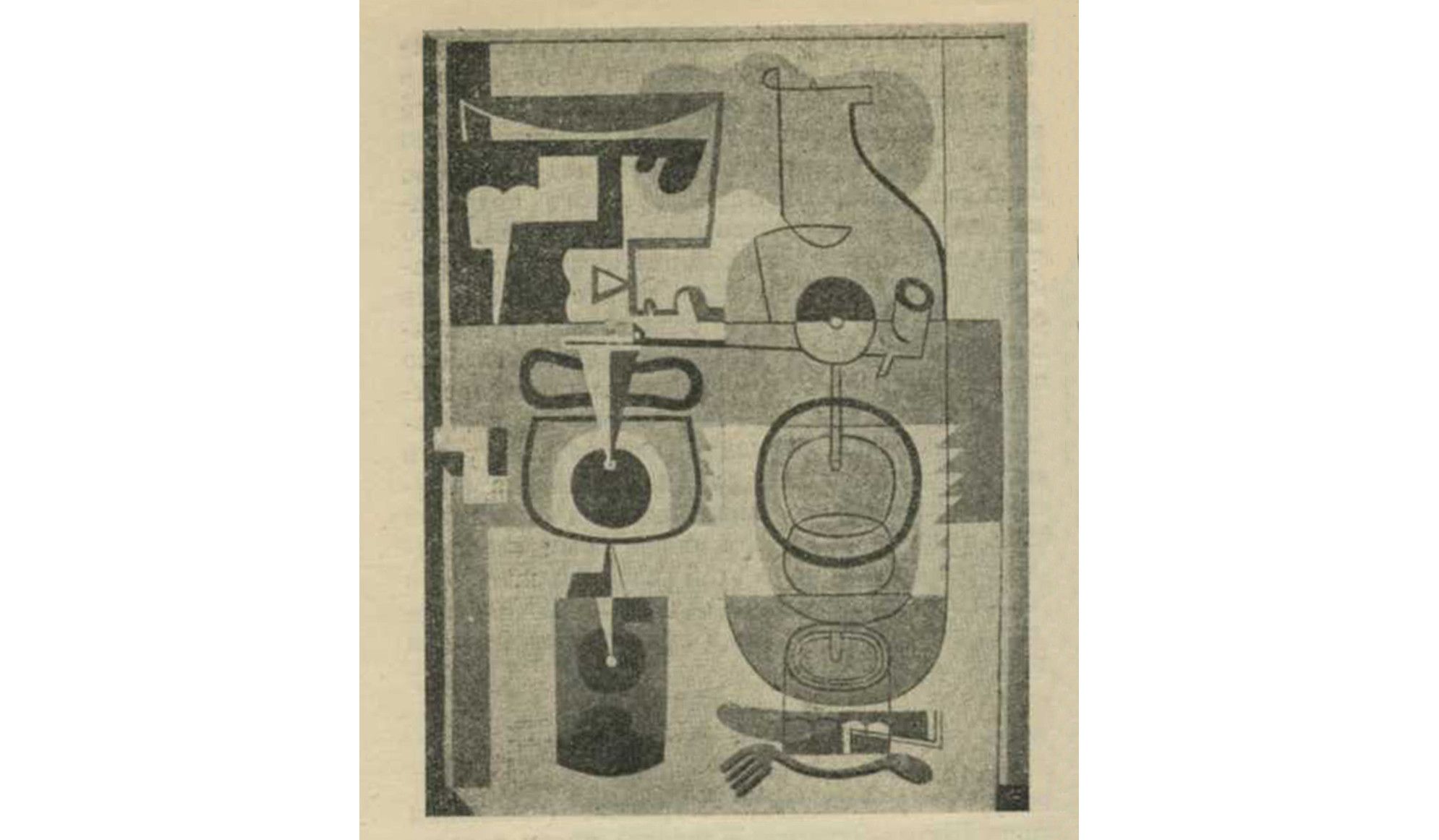

Живопись Корбюзье, 1920

Шарль-Эдуард Жаннере с детства обучался не только живописи, но и художественным ремеслам, пройдя традиционную школу прикладного искусства. По собственному признанию он отдал дань фольклору и этнографическим увлечениям прикладничества. Перед самой войной он течение года изучал постановку художественной промышленности в Германии — классическую немецкую Kunstgewerbe. К этому моменту Корбюзье относит резкий перелом в своих взглядах на роль художника в производстве.

«Художник-декоратор делает для машинного производства вещи, которые должны выглядеть, как ручные. Мерзость!» («Исповедь»).

И далее: «Декоратор-рисовальщик — враг, паразит, пасынок производства. Надо закрыть школы прикладного искусства» (там же).

Неужели художник-декоратор может при помощи своих бумажных эскизов, основанных на собственной фантазии, видоизменить почти автоматическую непреклонную логину индустриального процесса? За выводом о паразитизме художника-декоратора последовала развернутая критика всей системы прикладничества, а вместе с ней и всей художественно-промышленной культуры современности.

Прежде всего ее пассимизм, ее отсталость от темпа производственной культуры, от

развития техники. Фетиш старинной вещи. Фетиш старых стилей и реставрация их в

современном бытовом обиходе. «Иконы и иконопоклонники» — таково название первой

главы книги Корбюзье о художественной промышленности. Это — беспощадная сатира

на рынок современного антиквариата, на антиквариат в быту, на «фабрики

«настоящих старинных» вещей, которые наполняют тысячами фальсификаций

современный рынок». Далее, новейшая художественная промышленность, господство

декоративного прикладничества, машинное производство «под ручную работу».

Корбюзье издевается над «реформаторами» художественной промышленности, которые

взялись за перенос народного орнамента на современные бытовые вещи.

«Современная художественная промышленность к не должна иметь ничего общего с

украшением» — так гласит одна из основных формул Корбюзье. Он — за решительное

уничтожение всего декоративного искусства, ловко использованного фабрикантами

для маскировки дурного качества вещей, для сбыта всяческого суррогата и

брака, преподносимых под видом художественной «изящной» вещи.

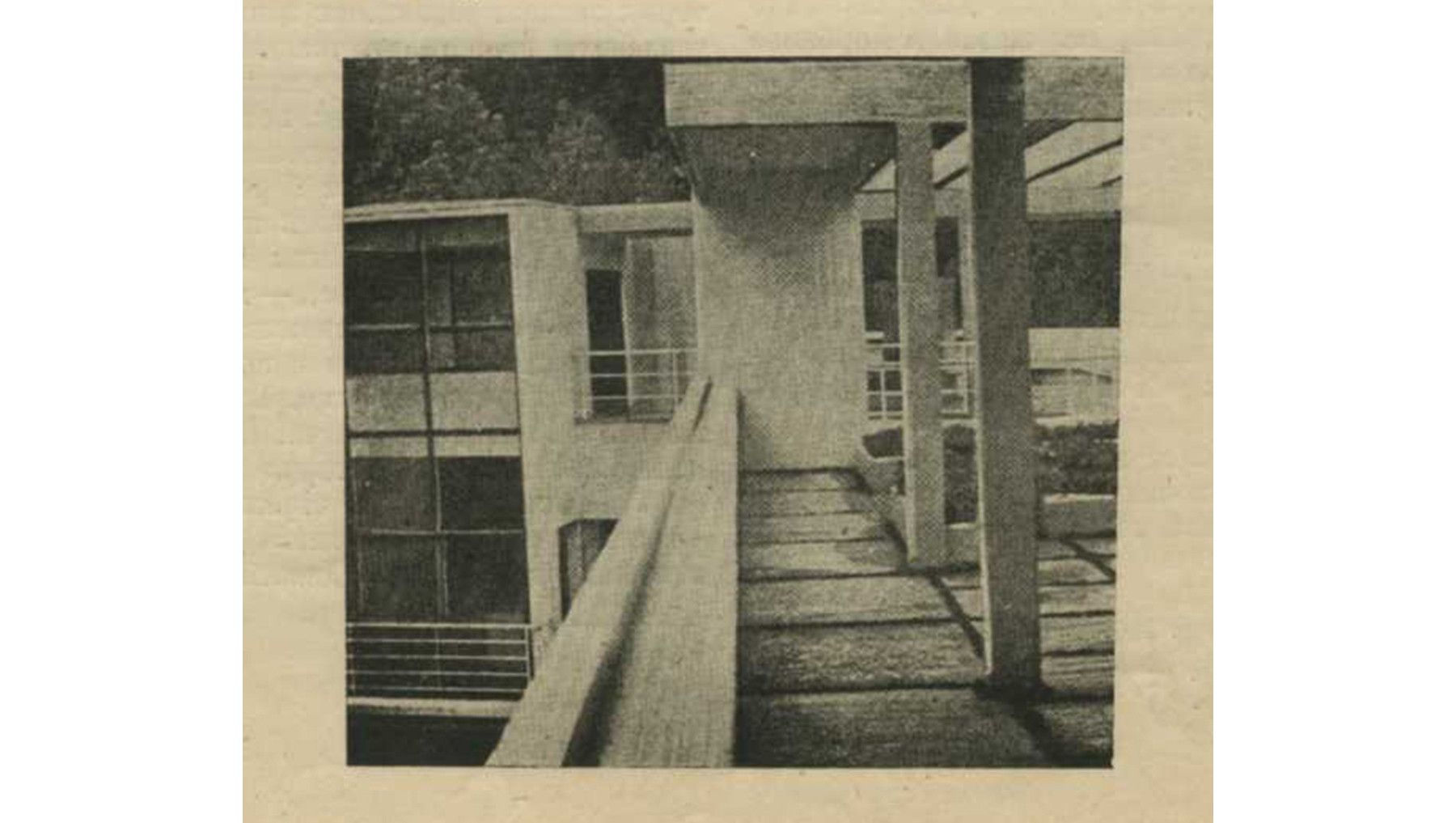

Терраса и сад на крыше

Но мало сказать, что ручная вещь устарела и должна уступить место машинной, что декоративное прикладничество реакционно и покоится на обмане потребителя. Надо показать, что же должно фигурировать в бытовом обиходе вместо этой украшенной и украшающей вещи. И Корбюзье столь же решительно берется за пересмотр роли и места вещи в быту, подразумевая «средний» быт современного буржуа, обитатели европейского индустриального города. Протест вызывает в Корбюзье прежде всего обилие пассеизма в отношении человека к вещам: в последних как бы конденсируется прошлое, оно застревает в них, окрашивает своими мертвыми тонами сегодняшнюю жизнь, но «прошлое — но непогрешимое существо: у него есть прекрасные вещи, но и есть вещи отвратительные»; Этими словами начинается книга Корбюзье о современной вещи. Вот как в иронической формулировке Корбюзье выглядит эта пассеистская романтика вещи:

Предмет обихода должен быть украшен. Спутник наших радостей и наших печалей, он должен иметь душу... Соединяясь вместе, эти души прекрасных вещей создают тy лучистую атмосферу, в которой наша грустная жизнь окрашивается в розовые цвета...

И язвительно излагая это вещное исповедание мелкого буржуа, Корбюзье в столь же лаконичных образах объявляет свою формулу:

Мы протестуем! (это относится к изложенной выше концепции вещного романтизма.—А). Предметы обихода заменили собою рабов былых времен. Они, эти предметы, сами стали нашими рабами, слугами, приказчиками. Почему же вы навязываете вещам роль наперсников и доверенных друзей? Будем требовать от них только точности, аккуратности, исполнительности и скромного присутствия.

Типичному для психологии мелкого буржуя фетишизму вещи, покрытому сентиментально-романтическим флером тоски по прошлому, Корбюзье хочет противопоставить активное, командующее отношение к вещам. Вместо человека, ищущего у вещей интимной дружбы, выступает человек-, ставший в позу повелителя вещей, обращающийся с ними как с неодушевленными рабами. Вместо натюрмортной, созерцательной трактовки — действенная, распорядительная поза, соответствующая претензиям индустриально-финансового капитализма на якобы рациональность и «научность» методов своей деятельности.

И Корбюзье заменяет прежнее наименование бытовых вещей: не предметы искусства, не украшения, а инструменты, арматура. Инструментарий — вот как надо называть вещное окружение человека и соответственным образом к этому окружению относиться.

Если декоративное искусство не имеет права на существование, то напротив того существует инструментарий как в архитектуре, так и в художественных вещах. Инструментарий — это то, что служит: слуга, исполнитель. Дано условие: служить хорошо.

А если так, то основным законом вещной формы становится закон целесообразности. Прекрасна вещь, которая целесообразна в своей конструкции, вещь, отвечающая наиболее полно своему целевому назначению. И так как наибольшую выразительность эта целесообразная форма получает в произведениях техники, не связанных непосредственно с бытовым обиходом, именно в средствах производства, всевозможных машинах и аппаратах, то Корбюзье и обращается к ним как к идеальным образцам. Его эстетическая программа включает апологию машины, не только как определенного производственного фактора, но и как объекта художественной деятельности, наделенного идеальными эстетическими формами. Здесь Корбюзье, этот «трезвый рационалист», американизованный француз, сын своего века и самого последнего часа этого века, иронический хирург прошлого, вырезающий романтические опухоли его мечтаний и надежд, — этот конструктор, мыслящий числами и проверенными техническими формулами, вдруг оказывается энтузиастом, погруженным в почти молитвенный восторг.

Машина, феномен современности, производит в мире реформацию духа... Машина построена на основе не фантазии, а особой духовкой системы, которой человек отдал самого себя, — системы, которая создала целое новое мироздание.

Машина вся — от геометрии. Геометрия — наше великое творение, приводящее нас самих в восторг.

Машина показывает нам светящиеся диски, шары, цилиндры из блестящей стали, из стали, разрезанной с точностью и остротой, каких никогда нам не показывала природа.

Чувство приходит в волнение, в то время как разум извлекает из потока памяти диски и шары богов Египта и Конго. Геометрия и боги восседают на одном троне.

Уроки машины — чистота, экономия, воля к мудрости. Новая мечта: эстетика чистоты, точности, согласованных усилий, приводящих в движение математические механизмы нашего разума...

Жилой блок (из "Урбанизма")

Этот

гимн машине, экспонирующий сознание власти индустриального капитала (избыток

энтузиазма впрочем обличает в песнопевце не самого рыцаря, а лишь его

оруженосца; и данном случае — интеллигента-техника на службе у капитала), —

лишь прелюдия к определенным выводам для практической эстетики, в частности

архитектурной.

3

В основе этой эстетики — машина и целесообразность. Здесь искомая — «чистая форма», здесь — беспримесная рациональность, бесконечная возможность технического «прогресса», словом именно то, к чему устремлены были чаяния Корбюзье-живописца, чаянии искусства индустриально-финансовой буржуазии, выдвинувшей эти спасительные пути перед лицом внятного «memento mori», произнесенного еще предшественниками кубизма и отчетливо прозвучавшего затем у этого последнего. Вместо идеологии — математика, вместо образа — технический расчет, вместо эмоционального и прочего общения со зрителем — утилитарная функция. Такова первоначальная площадка, расчищенная конструктивизмом, еще не вполне вылупившимся на своей скорлупы, еще даже не носившем тогда своего будущего имени.

Корбюзье собственно мог бы удовлетвориться этой площадкой, как удовлетворились бы ею теоретики ЛЕФ, эти советские двойники-антиподы Корбюзье. Но Корбюзье не так прост, чтобы приносить свое художественное первородство в жертву инженерии, на заклание машинному божеству. К тому же это божество даже глазам экстатического жреца представляется сомнительным, двуликим идолом: двойственное, противоречивое отношение к машине — характернейшая и глубоко значительная черта всей эстетической идеологии того класса, который представительствует ле Корбюзье, и эту двойственность, эту противоречивость он отражает очень четко во всех своих дальнейших практических выводах. Канонизация машины, «фетишизация» ее сочетаются с эстетический сопротивлением машинной форме, с попытками эстетически приручить и укротить ее стереть на лицо архитектурного произведения черты машинной выделки, трансформировав эту последнюю в ряд чисто формальных канонов. Корбюзье спешит к своей главной цели—выработке и закреплению этих канонов, преподносимых сразу под двумя ярлыками: «дом — это машина для жилья» и «техника — носитель нового лиризма». Две основные лозунговые формулы — две опорных точки архитектурной концепции; их простое сопоставление достаточно для того, чтобы зазвучала обширнейшая гамма... противоречий, заключенная в архитектурном учении Корбюзье.

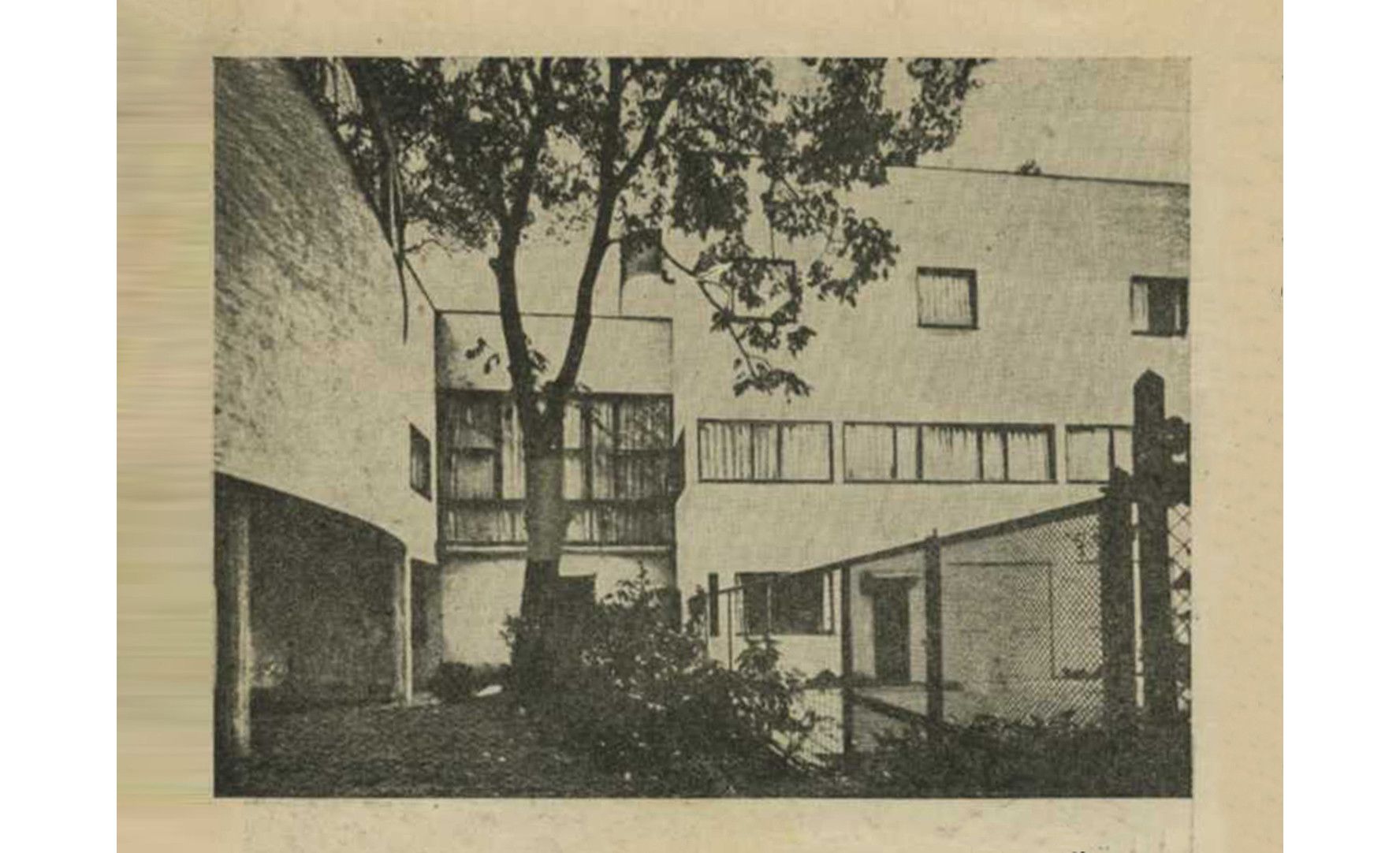

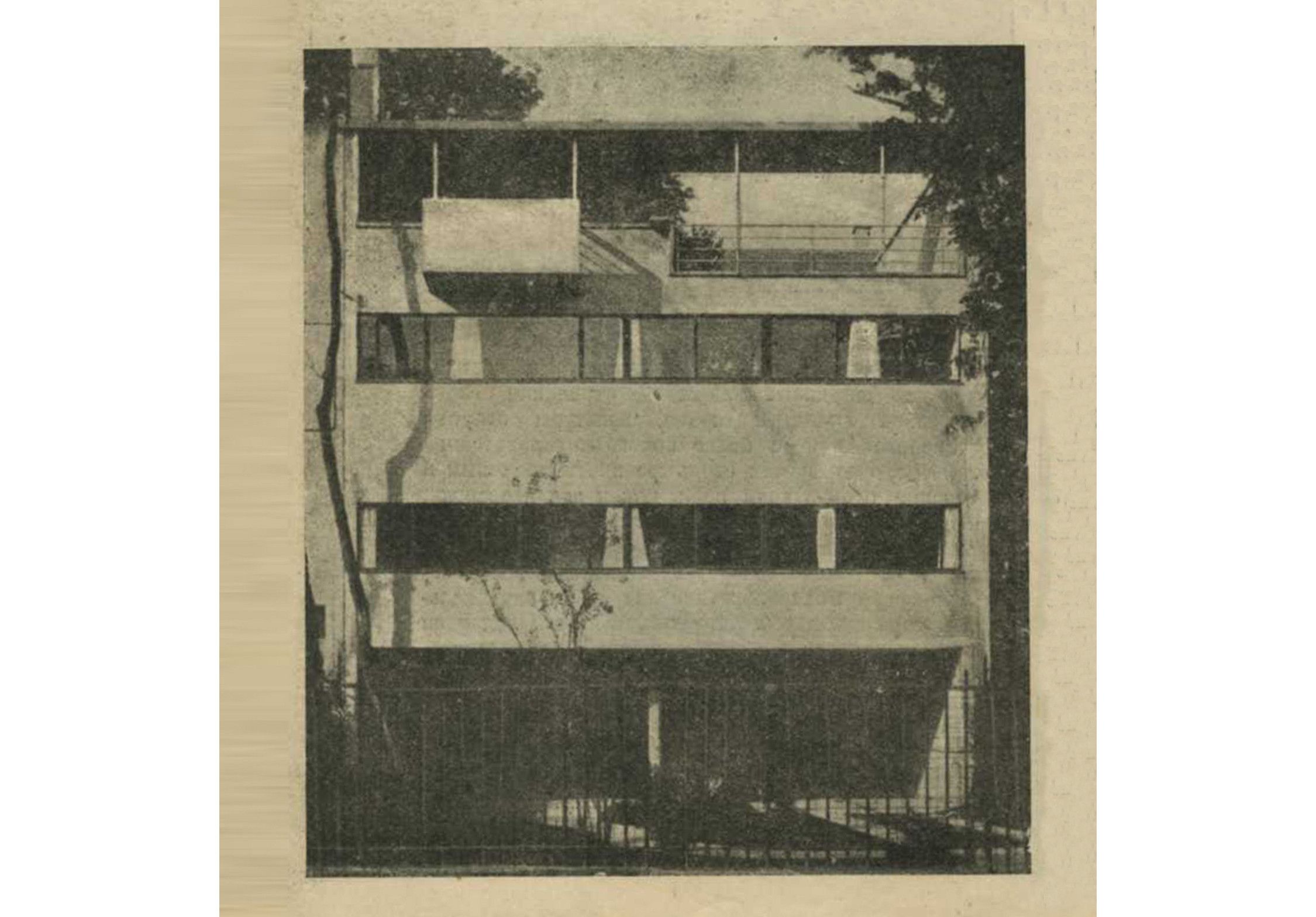

Дом Ларош

Эти два ходовых тезиса Сопутствуют мыслям Корбюзье и тогда, когда он приступает к конкретному рассмотрению собственно архитектурных проблем. Они, эти тезисы, проходят через все шеститомное Обилие его писательского красноречия, через все эти памфлеты, лекции, трактаты, путевые очерки. письма и заметки, снабженные ловко организованным арсеналом таблиц, поясняющих набросков, чертежей — через всю остроумнейшую и ярко талантливую режиссуру его книг, где эффектно подобранные фотографии дают свидетельские показания, нужные автору, а цифры, примеры и цитаты инсценируют в том же духе ученую экспертизу. И конструкции этого литературного здания (тоже выдержанного в «новом стиле») можно различить внутренний каркас, сделанный из далеко не однородного материала: Корбюзье — пурист, представитель самого «чистого» (т.е. формального) из течений «чистого искусства», встречается здесь с Корбюзье-рационализатором, инженером, функционалистом. Посмотрим, где и в какой обстановке происходит эта встреча.

Корбюзье начинает с «битья стекол». Его первая книга («Vers une architecture») почти целиком заполнена критикой архитектурного наследия конца XIX и начала XX вв. «Стиль модерн» плюс эклектические имитации всевозможных старых стилей — таково в одной строке архитектурное содержание этого времени. Корбюзье противопоставляет всей этой фасадной архитектуре то новое, что в ту же самую эпоху рождалось как бы за пределами архитектуры: индустриальные сооружения, ангары, силосы, мосты, виадуки, всевозможные «внехудожественные» произведения инженерии, еще наглухо отделенной от «художественного» зодчества. Весь тот метод атаки, который был применен Корбюзье против художественной промышленности, пускается в ход и против наследия буржуазной архитектуры до «эры машинизма», как выражается Корбюзье; под эрой машинизма подразумевается не только хронологический рубеж, совпадающий с эпохой империализма, но и новый классовый носитель этого самого машинизма: индустриально-финансовая буржуазия. Это именно для нее необходима новая архитектура, «новый стиль». Корбюзье предпринимает быстрый разгром того архитектурного багажа — который, по его мнению, помечен печатью буржуазной культуры доимпериалистической эпохи и несет в себе все черты вкусов и стилистических тенденций этой эпохи. Он решительно сдирает с современного городского здания декоративные одежды из модернистских фасадов и эклектических стилизаций под классику, готику, итальянский ренессанс, барокко, французских Людовиков и т.д. От архитектуры модерна он готов взять то, что внутри нее пыталось противостоять фасадному декоративизму, что в постройках таких архитекторов, как Отто Вагнер, Беренс, Лоос, Огюст Перре уже знаменовало будущий переход к «новому стилю». Но и вти постройки, где впервые делались попытки освободить здание от фасадной маскировочной декорации, обнажить его конструктивную основу, не отвечают требованиям Корбюзье. В них еще не выражена по его мнению «эра машинизма». И он излагает архитектурный смысл этой эры, формальное начало которой исчисляется по Корбюзье датой усвоения железобетона как основного строительного материала.

Железобетон занимает выдающееся место во всей концепции Корбюзье. Это — не только новый строительный материал, следовательно — важный фактор развития архитектурных форм; по Корбюзье это — источник революционного переворота в архитектуре, и свою задачу Корбюзье не раз формулирует как задачу осмысливания железобетонной революции в архитектуре. Все его филиппики против модерна, против фасадной архитектуры неизменно обосновываются именно этим аргументом — аргументом от формообразующих свойств железобетона.

Исчезновение стены как несущего элемента («стена остается только мембраной»); исчезновение полукруглого кирпичного свода и неограниченные масштабы перекрытий; отсюда — новые конструктивные возможности «по горизонтали»; железный скелет здания и пластичная монолитность его бетонного «мяса»; полная независимость размеров и шага отверстий в стене от конструктивных соотношений между несущими и поддерживаемыми частями — эти и ряд других характерных черт железобетонного строительства переводятся Корбюзье па язык эстетических формул. Применение железобетона в крупных гражданских постройках началось, как известно, очень поздно — через несколько десятилетий после изобретения этого материала, эстетическое же осмысливание новых формальных возможностей еще долгое время шло почти исключительно по линии приспособления нового материала к традиционным «стильным» типам и формам. Даже учитель Корбюзье Огюст Перре, смелый конструктор больших железобетонных построек и один из пионеров бетонной архитектуры, не шел далее откровенно модернистского использования этих возможностей. Корбюзье решает, исходя из специфики железобетона как строительного материала, найти «законы формообразования», диктуемые этой спецификой. И он формулирует свои известные «пять тезисов» — эту основу основ всей практической части его учения, эти заповеди, послужившие к великому соблазну его многочисленных приверженцев и эпигонов практической рецептурой «нового стиля».

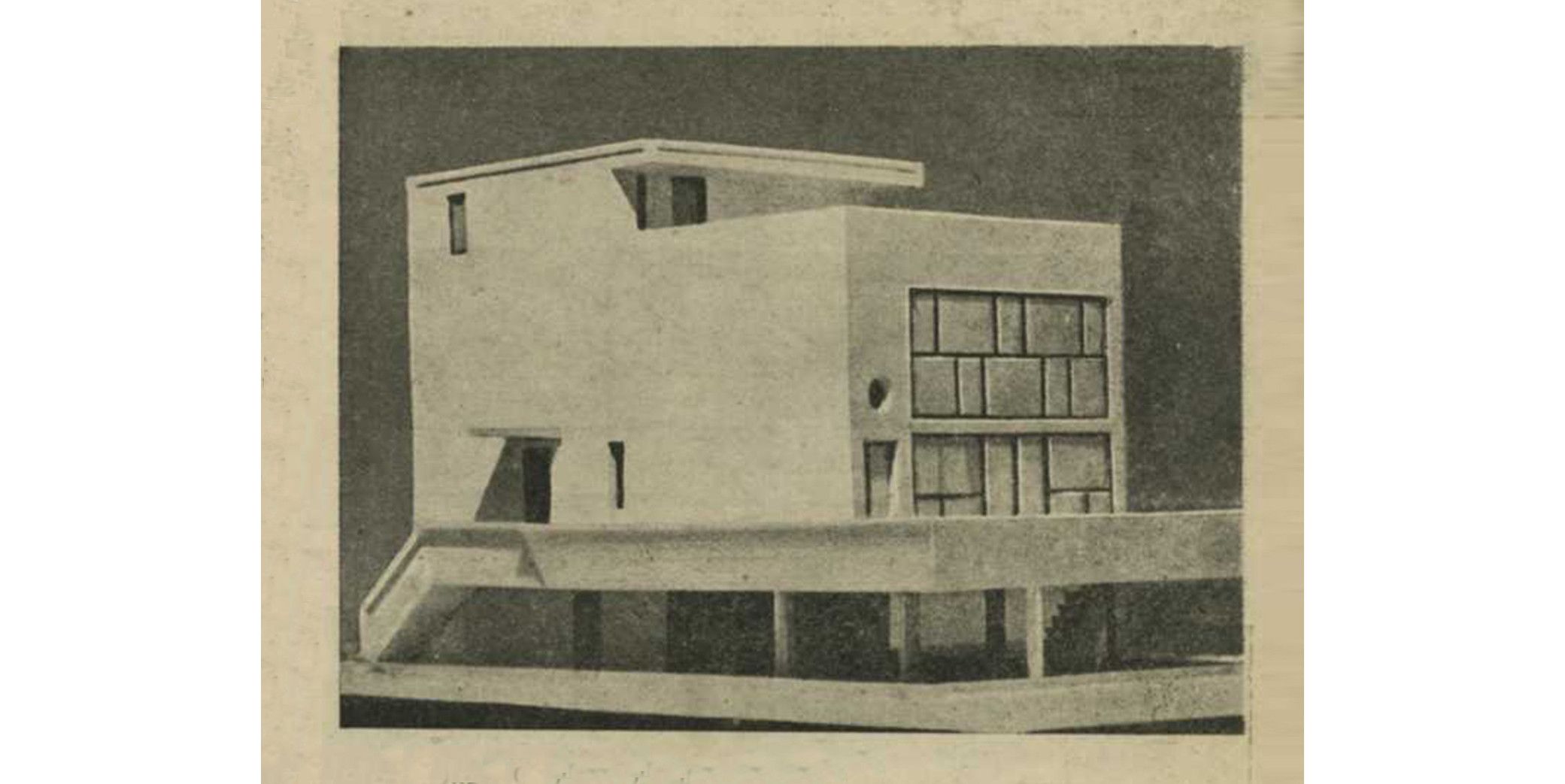

Модель серийного дома "Ситроан"

Вот как формулирует эти «пять пунктов» сам Корбюзье:

I. Столбы. Разрешить научную проблему — значат прежде всего различить ее элементы. В постройке можно отделить несущие части от не несущих. Вместо прежних фундаментов, на которых постройка покоилась без иэнтрэльчого расчета, появляются расчлененные фундаменты, а на месте прежних стен — отдельные столбы. Столбы и свайные фундаменты точно исчисляются в соответствии с приходящейся на них тяжестью. Сваи устанавливаются на определенных равных промежутках, не связанных с внутренней планировкой дома. Они поднимаются непосредственно из земли до 3. 4, 6 и т.д. м и несут на этой высоте первый этаж. Помещения таким образом избавлены от сырости, они имеют достаточно света сад, который проходит под домом. Та же площадь вторично выигрывается благодаря плоской крыше.

II. Плоская крыша, сад на крыше. Плоская крыша позволяет использовать ее для целей жилья: терраса, сад. Железобетон требует защиты от изменений внешней температуры; разрушению железобетона препятствует сырость, задерживающаяся на плоской крыше... Сточные трубы проходят внутри дома. На крышах могут быть разбиты сады с прекрасной растительностью: не только кустами, но и маленькими деревьями до 3-4 м высоты.

III. Свободное оформление плана. Свайная система несет промежуточные перекрытия и доходит вплоть до крыши. Внутренние стены располагаются в любых местах, причем один этаж ни в какой степени не зависит от другого. Нет больше капитальных стен, имеются лишь мембраны любой крепости. Следствием этого является абсолютная свобода в оформлении плана, т.е. возможность свободно распоряжаться всеми имеющимися налицо средствами, что должно легко мирить с некоторой дороговизной бетонных конструкций.

IV. Удлиненные окна. Сваи с промежуточными перекрытиями образуют прямоугольные отверстия в фасаде, через которые свет и воздух входят внутрь в обильном количестве. Окно тянется от столба к столбу, становятся таким образом удлиненным окном. Исчезают ходульные вертикальные окна, а также неприятные оконные косяки и простенки. Помещение одинаково освещено во всех своих частях — от стены до стены. Опыты показали, что такое помещение освещается в восемь раз интенсивнее, чем то же помещение с вертикальными окнами. Вся история архитектуры вращается исключительно вокруг стенных отверстий. И вот железобетон открывает возможность максимального освещения при помощи удлиненных окон.

V. Свободное оформление фасада. Благодаря тому, что основание дома поднято несущими сваями и возвышается балконообразно вокруг здания, весь фасад выдвигается над несущей конструкцией. Таким образом фасад теряет несущие свойства, и окна могут тянуться на любую длину без прямого отношения и внутреннему членению здания. Окно может столь же свободно иметь 10 м длины, как и 20 м (например наш проект дворца Лиги наций в Женеве). Таким образом фасад получает свободное оформление. Изложенные пять основных пунктов являются фундаментом новой эстетики. Нам не остается ничего от архитектуры прежних эпох-столь же мало, сколько может нам дать литературно-историческое школьное образование.

Проект дворца Лиги наций, 1929

Таковы «пять тезисов» в изложении самого Корбюзье. Они играют во всей его концепции отнюдь не подсобную, служебно-техническую роль, как это может показаться по самому характеру формулировок. Напротив того Корбюзье не устает повторять в самых различных вариантах эти основные пункты своего учения, эти определяющие признаки своего «стиля». Старательно снабжает он их все новыми и новыми аргументами, возвращаясь к ним в каждой своей книге и оставляя их как бы неподвижными точками среди изменчивой стихии своего эстетического красноречия. Без этих пяти тезисов все писания Корбюзье — лишь остроумные разговоры по поводу архитектуры; «пять пунктов» придают этим писаниям характер практической доктрины, закрепляют некий патент на изобретение «нового стиля». А это для Корбюзье — главное.

Что же представляют собою изложенные пункты? Являются ли они прямым и обязательным выводом из учения «о машине для жилья»? Составляют ли они рецептуру, необходимую для создания прототипов новой архитектурной формы? Нашел ли в них свое выражение принцип функциональной обусловленности архитектурного оформления в том смысле, в каком этот принцип понимается самим Корбюзье?

Даже беглый разбор пяти тезисов дает совершенно определенный ответ на эти вопросы.

Принцип свайной посторйки, замена стен первого этажа столбами, является наиболее типичным образцом архитектурного мышления Корбюзье. Бетонная стройка позволяет отделить несущие части от не несущих; из этого делается вывод: обнажить несущие части, ликвидировав вовсе не несущие, т.е. оставить столбы и упразднять стены. Получается дом на столбах, наглядная демонстрация железобетонной конструкции, купленная ценою отказа от первого этажа. Отказ этот тут же обосновывается «функционально»; сыростью, разбивкой сада, проездом и т.п. По совершенно ясно, что эти функциональные соображения играют здесь минимальную, «привлеченную» роль: нее дело в новой формальной возможности, к тому же эстетически соблазнительной «органический» возврат техники XX в. к строительному примитиву (спаи!).

С тезисом о столбах непосредственно связан весьма существенный тезис о «свободной планировке». Это — констатация действительно важного, можно сказать революционизирующего фактора железобетонной строительной техники. Но что означает «свободный план» в контексте учения Корбюзье? Здесь нарочито оставлено место для какой-то большой недосказанности: ведь принцип стандартного серийного строительства, усвоенный и пропагандируемым самим же Корбюзье, как раз противоречит этой «свободе» внутренней планировки, требует как раз обратного, — строжайшей обусловленности и закрепленности планировки, фиксации размеров отдельных помещений, их взаиморасположении, условий освещения и т.д. Внутренняя планировка (как то впрочем признает и сам Корбюзье) обусловливает всю конструкцию здания, а не наоборот. Но тогда что же может означать тезис о свободе планировки? Он становится беспредметным, поскольку планировка не является объектом свободного формотворчества архитектора, а строго обусловлена определенными бытовыми функциями (согласно учению самого Корбюзье). И так как архитектурное оформление здания в свою очередь исходит на планировки (а не обратно), то весь этот тезис остается только формальной констатацией какой-то абстрактной «свободы».

Дом Кук, 1925

Крайне показателен тезис о горизонтальных окнах, широко вошедший в строительную практику новой архитектуры и быстро получивший знамение почти обязательного ее канона. Корбюзье нарочито соединяет здесь два совершенно различных момента: осветительную функцию окна, с одной стороны, и конструктивно-формальный эффект, получаемый от «пролома» стены сплошной горизонтальной щелью — с другой. Мотивируется весь тезис конечно первым моментом, т.е. повышением функциональной зависимости окна как «орудия» естественного освещения данного архитектурного пространства. Однако подлинный смысл, подлинная функция горизонтально-удлиненного сплошного окна не в этом: сам Корбюзье указывает, что горизонтальное окно превращается у него в «стеклянный пояс», охватывающий все здание; осветительная функция отступает на задний план перед функцией чисто эстетической, ибо со стороны освещения сплошное окно-щель не дает наилучших результатов, пропуская излишнее количество дневного света.Совершенно несомненно, что и здесь окно взято не в своем функциональном, а в своем материальном значении, т.е. как определенный материал (стекло), вступающий в известные формальные соотношения с другими материалами.

Другие тезисы представляют собою или сравнительно второстепенный момент (таким должен считаться тезис о плоской крыше, несмотря на все подчеркивание этого пункта представителями «новой архитектуры») или развитием предыдущих (резне о свободном оформлении фасада). На примере же всех «пяти тезисов», канонической части учения Корбюзье, мы видим все то же скрещение двух линий: одна линия — это функционализм и рационализм, порывающие со всем романтическим наследием, с этой шелухой XIX столетия; это — машина для жилья, «эра машинизма», — словом все то, что Корбюзье апостолически провозгласил как откровение «нового духа» в архитектуре — «esprit nouveau». Вторая линия идет уже не от «законов машинизма»,

не от Тейлора и Форда, а от пуристской живописи, от наследников кубизма, ищущих «математически чистую» форму, от перенесения этих поисков формального абсолюта с двухмерного холста в трехмерную архитектуру. Как будто эти две линии — трезвого, рационализованного «объективного» машинизма и эстетически-индивидуалистического художнического формализма должны столкнуться в резкой непримиримой коллизии. Корбюзье демонстрирует единство этих основных противоречивых элементов своей архитектурной концепции — единство, которое само обнажает все то изначальные противоречия, из которых эта концепция соткана, иными словами обнажает ее идеологические истоки.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: