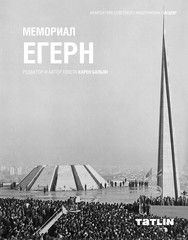

1915 год в истории Армении ассоциируется с главной трагедией народа — геноцид в Османской Империи, который унес за собой полтора миллиона армян и еще 500 000 были обращены в беженцев. Но несмотря на весь кризис Армения нашла силы к возрождению, она выжила и начала новую главу своей нелегкой истории. В 1964 году в преддверии 50-ти летия трагических событий правительство Армении приняло решение о строительстве мемориала в память о жертвах. Был объявлен конкурс, в ходе которого жюри очень долго выбирали достойный проект. 29 ноября 1967 года мемориал авторства А. Тарханяна и С. Калашяна был открыт. Спустя век Егерн — одно из самых известных мест Еревана, что только доказывает его значимость. В День памяти жертв геноцида, 24 апреля, сюда приходят сотни тысяч людей, чтобы вновь отдать дань памяти и взглянуть наверх, в небо, в свое светлое будущее.

Егерн – мемориал народной скорби

- Текст:Карен Бальян13 августа 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Работая над монографией по истории армянского модернизма, я пришел к заключению, что середина 1960-х годов стала своеобразной ступенью, после которой развитие архитектуры изменило направленность, приобретя новые формы, но также утратив имеющиеся качества. Важнейшим событием для армянского общества в середине 1960-х годов стала полувековая дата самого трагического в истории народа события – геноцида 1915 года. На холме Цицернакаберд в столице Армении Ереване был построен мемориальный комплекс в память об этой великой национальной трагедии. Эта постройка являлась одним из ключевых сооружений армянского модернизма и имела важнейшее значение для развития современной национальной архитектуры Армении. Я в самых первых своих исследованиях стремился именно так оценить значение архитектуры мемориала Егерн [1].

Cтроительство мемориала Егерн было осуществлено после проведенного архитектурного конкурса. Но в армянской профессиональной печати почти нет упоминаний о конкурсе и совершенно нет опубликованных проектов, которые были представлены на нем. Из того, что можно найти в книгах и статьях, где излагалась новейшая история армянской архитектуры, написанная современниками этого события, ничего нельзя прочесть об альтернативных решениях, и можно сделать вывод, что других заслуживающих внимания проектов на конкурс представлено не было, и выбранная для реализации работа была единственная достойная внимания. Однако, анализируя развитие армянской архитектуры середины 1960-х годов, я убедился, что это совершенно не так, что на конкурсе не только не могли не быть представлены достойные внимания и другие работы, но что они, несомненно, были и, более того, должны были оказать влияние на дальнейший ход развития и в целом армянской архитектуры, и на творчество самих авторов. К этой мысли меня подтолкнула и запомнившаяся несколько завуалированная реплика Г.О. Асратяна – мэра Еревана (председателя исполкома городского совета – прим. автора) и члена жюри конкурса, человека, сыгравшего едва ли не ключевую роль в становлении и развитии армянского модернизма. Где-то в начале 1990-х годов, работая над статьей [2], я поинтересовался у Асратяна относительно деталей осуществленного проекта мемориала Егерн, и тогда он, не раскрывая скобок, посетовал на то, как сложно было ему из имеющихся работ остановить выбор именно на этой, реализованной. Г. Асратян назвал и имена двух наиболее ему близких по творчеству архитекторов – имена Джима Торосяна и Феникса Дарбиняна, участников конкурса, представивших интересные решения.

Увы, двадцать пять лет тому назад я не продолжил изучение темы конкурса мемориала Егерн. И упустил возможность непосредственного общения сo многими его участниками...

Два-три года тому назад тема конкурса стала фигурировать в наших беседах с Джимом Петросовичем Торосяном, который несколько раз подробно останавливался на деталях проведения конкурса. Джим Торосян, по моей просьбе по памяти описывая проект, сожалел о том, что графически безупречно выполненный его учениками Ромео Джулакяном и Тельманом Геворгяном большой планшет был утрачен (скорее, в соответствии с правилами конкурса как премированный, проект стал собственностью организаторов, однако место его хранения неизвестно). После смерти Джима Торосяна, когда разбирался его архив, мы обнаружили эскизы того самого конкурсного проекта, в точности соответствующие описаниям, которые он делал.

Когда я увидел эскизы архитектора, я окончательно утвердился в мысли, насколько значим оказался конкурс для развития архитектуры армянского модернизма – достаточно это проследить на примере творчества самого Джима Торосяна и его учеников. Но попытаться разобраться с историей конкурса я получил возможность лишь после того, как Никита Яковлевич Заробян (сын первого секретаря ЦК КП Армении Я.Н. Заробяна, инициатора строительства мемориала) переслал мне копии официальных протоколов жюри конкурса. В моих руках оказалась информация, из которой мне стало известно не только то, как проходило обсуждение и принятие решения по выбору проекта для реализации, но и имена ключевых участников конкурса. Оставалось найти их работы. И здесь меня ждали и находки, и разочарования.

То, что удалось узнать, мне кажется исключительно важным для понимания развития армянской архитектуры и для понимания творческого процесса крупнейших армянских архитекторов второй половины ХХ столетия.

Идея строительства мемориала

Чудовищное злодеяние ХХ столетия, совершенное в Османской империи – решение уничтожить всех проживающих там армян лишь «потому, что они армяне» [3], в результате чего было убито 1,5 миллиона армян и 500 000 были обращены в беженцев и разбросаны по миру [4], могло стать непреодoлимым рубежом для дальнейшего существования нации. Но Армения выжила и начала жизнь заново. «Нас мало, да, но мы армяне», – известные слова Паpуйра Севака, сказанные им спустя почти полвека после геноцида. Год 50-летия геноцида стал переломным в армянском национальном сознании. Все предыдущие годы Армения строилась, возрождалась, но молчала. Молчала, потому что нельзя было говорить. Тема геноцида была под запретом в советской коммунистической империи.

Историческая память армянского народа очень сильна. Вытоптанная кaтком сталинского времени, она почти целое десятилетие «оттепели» пробивалась наружу и вырвалась вскоре после того, как с возвышающегося над Ереваном пьедестала исчезла зловещая фигура «вождя», в 1950 году поставленная его клевретами над «городом и миром» [5].

Изменения произошли и в самом армянском обществе. Стали налаживаться связи с соотечественниками, оказавшимися в результате геноцида разбросанными по всему миру. Связано это было и с возвращением из сталинских лагерей тех, кто смог уцелеть. Среди них были писатели, архитекторы. Возвращались в национальную культуру и имена тех, кого было уже не вернуть. Имя поэта Егише Чаренца было главным в этом списке. Задышалось свободнее, в культуре Армении запахло весной. Многие интеллектуалы стали приезжать в Армению, чтобы зарядиться ее новой энергией. «Воздух Армении придал мне силы», – писал Илья Эренбург после поездки в Армению в 1959 году [6]. Но главной в национальной памяти оставалась замалчиваемая боль геноцида. Очевидно, что коммунистические власти Армянской ССР, понимая, что замалчивать то, что касалось всех и каждого, в условиях даже той небольшой свободы уже невозможно, понимая, что взрыв в общественном сознании неизбежен, пытались добиться от, конечно же, остававшегося тоталитарным, нетерпимым ко всяким проявлениям национального самосознания советского руководства открытости в этом вопросе. Нельзя не считаться и с тем, что для многих в руководстве Армении геноцид был частью собственной судьбы. В том числе для главы республики Якова Заробяна.

В Советском Союзе ничего не говорилось и не делалось прямо и открыто. Как и когда возникла идея официально отметить траурную годовщину и соорудить мемориал, неизвестно. Оттепельные годы сильно активизировали связи Армянской ССР с диаспорой, в том числе и связи руководства республики с ее видными деятелями. Сохранилось свидетельство, что еще в начале 1962 года первый секретарь армянского ЦК партии, принимая ливанского писателя и общественного деятеля Андраника Царукяна, утвердительно ответил на его вопрос о намерениях официально отметить 50-летие геноцида и соорудить мемориал. Заробян говорил ему: «Центр принципиально согласен, но предупреждает и хочет найти формы, которые не нарушат внешнюю политику СССР» [7].

Необходимость отметить наступающую трагическую дату и соответствующие формы увековечения памяти невинных жертв активно обсуждались в обществе. Один из авторов мемориала Егерн Сашур Калашян вспоминает, что в конце 1964 года на собрании в Союзе архитекторов обладавший большим профессиональным и личностным авторитетом Рафо Исраелян обратился к коллегам с предложением в связи с наступающей датой 50-летия геноцида подумать о форме увековечения этого трагического в судьбе народа события [8]. Строительство мемориала Заробян «пробивал» в Москве в течение всего 1964 года. Официальных писем в ЦК КПСС было два – 16 ноября и 16 декабря. В конце 1964 года инициатива была одобрена. После чего 15 февраля 1965 года Президиум ЦК КП Армении (фактический высший орган власти в республике) одобрил проект постановления Совета Министров Армянской ССР по сооружению мемориала жертв геноцида армян.

Само постановление Совета Министров датировано 16 марта 1965 года. Правительство поручало Госстрою Армении объявить конкурс сроком в один месяц, исполкому Ереванского городского совета – провести подготовительные работы.

24 апреля 1965 года

Материалы архитектурного конкурса должны были быть представлены на рассмотрение комиссии не позднее 22 часов 22 апреля 1965 года.

Через день, утром 24 апреля, в Ереване в соответствии с согласованным с Москвой сценарием должна была пройти демонстрация, а вечером – торжественное траурное собрание в зале Oперного театра.

В то время, о котором идет разговор, мне было неполных 12 лет. Конечно, я помню атмосферу вокруг тех событий, разговоры вполголоса, с недосказанными фразами, с намеками. Я уже умел считывать некую важную, как мне казалось, информацию, которая содержалась в этих недомолвках, и складывать в собственном воображении картины происходящего.

Огромное пространство центральной площади Еревана было заполнено людьми, в основном молодежью, студентами с плакатами, лозунгами с требованием признания геноцида и возврата земель. Такого никогда ведь не то что не было, не могло быть – на площади демонстрации случались только по случаю 1 мая и 7 ноября (даже 29 ноября, в день установления советской власти в Армении, демонстрации не проводились, день этот выходным не объявлялся и все ограничивалось вечерним торжественным заседанием, что лишний раз подчеркивало не национальный, интернациональный характер большевистской власти). Казалось, что происходящее имеет антисоветскую направленность. Но мы были плохими политиками и не понимали, что это месседжи, посылаемые кремлевскими правителями на Запад, что это все в продолжение Карибского кризиса, что это выстрелы холодной войны. Ведь ракеты, нацеленные на СССР, продолжали находиться за Араратом. И тем не менее затея с митингом была очень небезопасной – еще совсем недавно вполне мирная демонстрация в Новочеркасске закончилась кровью. Удастся ли в Ереване сохранить контроль над массой людей, не обернутся ли их требования справедливости, направленные на запад, против своего руководства? И как такое событие повлияет на умы советских армян? В первую очередь, это был риск руководства Армении. Но Заробян, взявший всю ответственность на себя, шел до конца, предпочитая достижение общенационального единства собственной карьере.

Днем все прошло согласно сценарию. Вечером было назначено траурное собрание в опере.

В этот год отец мой руководил армянской филармонией, и о подробностях вечерних событий я узнал, подслушав его разговор с матерью; то же он рассказывает и сейчас, спустя пятьдесят лет. Филармония и опера, два их зала расположены симметрично в одном сооружении, главном здании на плане Еревана. Перед фасадом оперы – обширная площадь. Обычно пустынная, эта площадь заполнялась множеством людей весной 1963-го, когда здесь на больших досках демонстрировались шахматные партии на звание чемпиона мира между Михаилом Ботвинником и Тиграном Петросяном. Петросян стал чемпионом, и народ, как в древние времена, собравшись на городской площади, ликовал.

Вечером 24 апреля одновременно с началом заседания множество людей собралось перед зданием оперы. Выкрикивали лозунги, которые днем звучали на площади. В какой-то момент начали бить стекла театра. Милиции сдержать толпу не удалось, и люди ворвались в зал. Здесь они продолжили выражение протеста. К ним обратился католикос Вазген Первый с призывом успокоиться. Однако это не имело воздействия. Заседание пришлось прервать. Власти во главе с Заробяном покинули зал и перешли в кабинет директора оперы, где были аппараты необходимой правительственной связи. Но обстановка оставалась накаленной и небезопасной с точки зрения дальнейшего развития событий. Кабинет директора оперы располагался в левом углу здания на первом этаже в непосредственной близости от бушующей на площади толпы. В любую минуту люди могли ворваться и сюда. Этот фактор имел большое значение, так как сильно накалял обстановку и многие из окружения Заробяна требовали от него силовых действий.

Царившая в комнате неспокойная обстановка мешала принятию хлaднокровного решения, более того, это могло привести к принятию рокового решения. Со слов отца, Заробян находился в глубокой задумчивости в поисках выхода. Видя сложность его положения, то, что на него оказывается сильное давление со стороны людей, находящихся рядом и, видимо, просто испытывающих страх от бушующей за окнами и в самом здании толпы, отец обратился к нему, сказав, что в нескольких шагах, напротив от бокового входа в оперу, находится служебный вход в филармонию, и через него можно пройти в кабинет директора, который расположен высоко на третьем этаже и где также есть аппараты правительственной связи.

Как известно, ни одной жертвы в ту ночь в Ереване не было. Были задержания, но сильного общественого резонанса они не имели – в прессу, конечно, ничего не просачивалось. Сколько человек было задержано или арестовано, на какие сроки – этих сведений и сейчас нет. В середине 1980-х годов в руководимый мной научный отдел поступил человек, о котором стало известно, что он был среди задержанных. Но каких-то существенных подробностей от него мы не узнали. Утром, когда город проснулся, стекла в окнах на фасаде оперы были вставлены. Ереван внешне был таким же, как и до 24 апреля. Но сознание людей было другим, и город был другим. Ярмо сталинизма было сброшено. Армянский народ возродился после 50 лет жестоких испытаний и бесчисленных жертв, которые он понес вследствие непосредственно турецкого геноцида, жертв, принесенных в десятилетия сталинизма и, наконец, жертв, принесенных в борьбе с гитлеризмом в ходе войны.

В два десятилетия после 1965 года Армения достигла огромного развития в культуре, экономике, образовании. Стремление заморозить возрожденный дух народа в годы брежневского застоя лишь сконцентрировало внутреннее сопротивление, взорвавшее общество после актов азербайджанского геноцида, начавшегося в феврале 1988 года в Сумгаите. Национальное возмущение сформировалось на той же площади перед оперным театром в Ереване, откуда, собственно, началось уже окончательное освобождение Армении.

После событий 24 апреля строительство мемориала не было отменено, оно было ускорено. Обосновывалось это тем, что наличие памятника охладит накал эмоций в обществе. Однако и здесь Заробян показал себя дальновидным политиком – функция построенного мемориала намного шире, превратившись в определенном смысле в место признания факта геноцида, которого Армения будет добиваться следующие десятилетия: сюда будут приходить поклониться памяти невинных жертв главы и представители многих стран мира. Спустя месяцы Я.Н. Заробян был освобожден от должности первого секретаря ЦК КП Армении и переведен на невысокий пост в Москву [9]. Хотя официально и не было зявлено, но было понятно, что его отставка явилась следствием тех вышедших из под контроля событий ереванской ночи 24 апреля 1965 года. Нельзя не понимать и того, что, добиваясь у Москвы согласия разрешить людям выйти на площадь в Ереване, он фактически уже тогда подписывал себе приговор (даже если предположить, что это разрешение вписывалось в сюжеты недавнего Карибского кризиса осени 1962 года). Но приговор был с коротким сроком действия, поскольку в историческом времени имел совершенно иную перспективу – Заробян остался в памяти народа и в официальной истории как руководитель Советской Армении, сумевший добиться у коммунистического руководства в Москве фактического признания факта геноцида. Что официально будет сделано спустя три десятилетия – в 1995 году при демократическом руководстве Б.Н. Ельцина.

29 ноября 1967 года мемориал был открыт. Дата была выбрана не случайная – день провозглашения советской власти в Армении, с чем связывалось ее возрождение после трагических событий геноцида. На открытии присутствовало высшее руководство республики во главе с первым секретарем ЦК Антоном Кочиняном, занявшим этот пост после отставки Заробяна в январе 1966 года. В апреле 1965 года Кочинян являлся руководителем правительства и также активно принимал участие в проведении конкурса и в строительстве мемориала. Кочинян не стал делить лавры с Заробяном – последний на открытие памятника приглашен не был. Но изменить историю это не могло – роль Заробяна в создании мемориала жертв геноцида считается главной. Сегодня, по прошествии еще 50 лет, интересно уже в разрезе последующего за 1965 годом времени взглянуть на всю эпопею создания мемориала жертв геноцида – на то, как был организован и проходил конкурс проектов, на его результаты, на его место и роль в архитектуре Армении последующих десятилетий.

[1] – К. Бальян. Живые корни традиций. «Архитектура» (приложение к «Строительной газете», Москва: – 1979;

[2] – Конкурс мемориала Егерн. Ереван: Журнал «Звартноц», 1991, №4;

[3] – «Потому что они армяне» – название книги живущей во Франции турецкого социолога и писательницы Пынар Селек;

[4] – Геноцид армян – Википедия. ru.wikipedia.org;

[5] – 16-метровая фигура Сталина, отчеканенная из листов меди, с ере- ванского монумента Победы была сброшена в 1962 году;

[6] – И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. М.: – 1967;

[7] – А. Вирабян. Так возник цицернакабердский мемориал. М: – журнал «Архитектура и строительство». 2014;

[8] – С. Калашян. Как это было. Рукопись. Передана автору в 2015 году. А по свидетельству другого участника конкурса архитектора Р. Егоя- на, вопрос увековечeния памяти жертв Геноцида в Союзе архитек- торов поднимался еще в 1963 году. Сведение сообщено Р. Егояном автору в 2015 году;

[9] – Н. Заробян. Яков Заробян и его эпоха. Ереван: – РАУ. 2008.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: