Выставка «Романтический реализм. Советская живопись 1925–1945 годов» (кураторы Зельфира Трегулова, Дмитрий Ликин, Эдуард Бояков), прошедшая в московском Манеже1 в 2015 году, стала поводом для полемики внутри российского искусствоведческого сообщества. Рецензии, дискуссии, статьи и личные отклики показали, насколько заострилась и актуализировалась проблема восприятия советского искусства 1930–1950-х годов.

23 декабря 2015 года Центр Авангарда на Шаболовке инициировал круглый стол «Соцреализм: исследовательские перспективы и тупики», предложив авторам рецензий и участникам обсуждений встретиться и обсудить спектр исследовательских подходов к теме социалистического реализма, возможности переопределения термина и кураторскую перспективу работы с этим наследием.

Дискуссия прошла в галерее «на Шаболовке», на выставке «Смех в зале» (куратор Валентин Дьяконов), посвященной столкновению нескольких подходов к абстракции и смеху в период с 1950-х годов по наше время. Контекстным фоном выставки стала подборка карикатур 1950–1970-х годов из советских и западных изданий.

В круглом столе принимали участие: Анна Броновицкая, Валентин Дьяконов, Анжелина Лученто, Глеб Напреенко, Александра Новоженова, Надя Плунгян (модератор), Александра Селиванова, Анна Толстова, Мария Фадеева.

Александра Селиванова – Наш круглый стол мы назвали «Соцреализм: исследовательские перспективы и тупики», и надеюсь, сегодня нам удастся обсудить ключевые вопросы проблемной дискуссии, связанной с недавно прошедшими выставками, где был представлен соцреализм («Романтический реализм» в московском Манеже, «Художники ВДНХ», и другие). Я очень рада сотрудничеству Центра Авангарда и Галереи на Шаболовке, как и тому, что в дискуссии согласились поучаствовать многие из тех, кто писал рецензии на эти выставки или высказывал определенное мнение по поводу того, как с этим искусством поступать. Когда мы с Надей Плунгян придумывали этот круглый стол, одной из наших основных задач было вывести полемику из онлайна в оффлайн. Возможно, в «живом» формате в ней появятся какие-то новые смыслы и новые содержания.

Надя Плунгян – Хочу сразу оговориться, что круглый стол не посвящен выставке «Романтический реализм». Несмотря на то, что именно этот проект запустил насыщенную полемику, которую мы сейчас наблюдаем, его недостатки и достоинства уже достаточно обсуждались в прессе. Так что хотелось бы сосредоточиться на перспективах в исследованиях социалистического реализма, которые нам открываются с наступившим 2016, а затем и 2017 годом.

У всех нас есть ощущение, что советское искусство 1930-50-х годов сейчас начинает активно переинтерпретироваться в связи с текущими политическими ситуациями. Дистанция искусствоведа, критика, куратора по отношению к власти в этих декорациях сильно сократилась, тем более, что почти всем нам приходится совмещать эти три функции в своей работе. Поэтому мы хотели бы предложить участникам дискуссии наметить собственные парадигмы и те возможности, которые вы бы выделили на месте куратора подобных проектов. Этот вопрос я предлагаю всем держать в голове, а сейчас даю слово Валентину Дьяконову, как инициатору полемики.

Валентин Дьяконов – Я бы хотел для начала определить свою позицию. Дело не в том, что она как-то не выражена или проявлена в моих текстах, но мои статьи про «Романтический реализм»2 и про выставку «Художники «ВДНХ»3 были все-таки в первую очередь образчиками институциональной критики. Как для журналиста, занимающегося публицистикой, для меня важно было обозначить не только то, как осмысляется соцреализм на этих выставках, но и то, кто и зачем делает это прямо сейчас, в данной исторической ситуации.

Честно говоря, чудовищное разочарование, которое постигло меня на выставке «Романтический реализм», связано с популярностью типа эффективного менеджера, который, как двуликий или четырехликий Янус, готов показать нам любое лицо. То есть со мной он говорит об одном, но в другой момент готов по полной программе обслужить любую идеологическую парадигму, в которую попадает, с полной ответственностью за свои действия. Именно эта ситуация меня несколько коробит и пугает в нынешней культурной политике.

Что касается соцреализма как такового, и проективного вопроса о том, как на него надо смотреть... Многие собравшиеся здесь люди неоднократно писали об этой эпохе, подчеркивая, что это эпоха идеологической, стилистической, политической раздробленности и борьбы между художниками, фракциями и группами; это эпоха не целостная, эпоха самых разных позиций – политических и эстетических. И в выставке об этой эпохе следует учитывать всевозможные сюжеты, отражающие и административную точку зрения, и точку зрения производства, и точку зрения заказчика, потому что понятно, что заказчики тоже были очень разные.

Этот вопрос хорошо исследован относительно архитектуры, но относительно изобразительного искусства он как-то не совсем проявлен. Понятно, что там ситуация была сложнее, но все равно, имеет смысл распутать клубок заказов, энтузиазма и проектной деятельности, и отделить художника, который понимает себя как общественный деятель и представляет свою версию нового реализма для нового общества, от художника, который просто знает, что то, что он умеет, может пригодиться и всячески делает свой навык и товар актуальным для экономической ситуации советского времени.

Все эти позиции надо как-то проявлять и прояснять на будущих выставках. Но, поскольку я не являюсь специалистом, у меня нет ни малейшего желания делать такую выставку, я могу ограничиться только анализом.

Надя Плунгян – Тем не менее, твоя выставка «Смех в зале» как раз ставит послевоенное советское искусство именно в такой исторический контекст…

Валентин Дьяконов – Безусловно. Если говорить о принципе этой выставки, я бы, наверное, транспонировал его и на искусство 1930–50-х годов. Потому что буквально вчера мы разговаривали об этом с куратором «Гаража» Екатериной Иноземцевой, и для нее одним из самых болезненных моментов в выставочной деятельности, в этом расцвете выставочной деятельности про соцреализм заключается в том, что производившееся в те же годы так называемое «тихое искусство» (за неимением лучшего термина) оказывается совершенно подавленным, задавленным и убитым торжественным парадом социалистической живописи. В принципе, я бы, наверное, с ней согласился, и, безусловно, если бы я делал выставку «Опыты эпохи», то чисто визуально, по какому-то принципу сборки, я делал бы ее примерно так же, как и «Смех в зале».

Я бы выделил конфликт и максимально бы его педалировал, максимально делал бы его видимым. Конфликт между людьми, которые сидят у себя на кухне и складируют холсты в гардероб, конфликт из повести «Оттепель», между Володей Пуховым и художником Фальком, который там носит фамилию Сабуров. Да, наверное, такое конфликтное осмысление было бы для меня самым естественным способом показать эпоху.

.%201942.jpg)

Оборона Севастополя (худ. — А. Дейнека). 1942. Русский музей в Санкт-Петербурге

Надя Плунгян – Наверное, основная проблема, которая перед нами сейчас стоит, связана со своего рода реконструкцией термина «соцреализм», который активно выносится в публичное поле и подается, как нечто самоочевидное. Она встает не только перед искусствоведами и кураторами, но и просто перед студентами, которые открывают интернет и читают: «Художник Штеренберг работал в стиле соцреализм». Это вызывает протест, причины которого не всегда можно сформулировать, кажется, даже я сейчас толком не могу их поймать. Думаю, мне не нравится подмена: чисто терминологически соцреализм был репрессивной конструкцией, а не самоопределением художников, которые были подвешены в бесконечном конфликте между ярлыками «реализма» и «формализма».

Мы видим, как эти полярности снова переносятся в наше время. Но что они нам говорят? И нельзя ли как-то, во-первых, деконструировать этот термин, во-вторых, в целом избавиться от полярностей в искусствознании и кураторской работе? Наконец, третье: существует ли вообще соцреализм?

Александра Новоженова – Само слово «соцреализм» просуществовало, наверное, лет 60, с начала 1930-х годов, когда оно было только сформулировано и никто не знал, что это такое, до конца советского периода, и как все присутствующие, наверное, знают, под этот термин подверстывалось огромное количество совершенно разных в стилистическом смысле художественных объектов. Например, художники сурового стиля тоже были соцреалистами, как и левый МОСХ. Более того, соцреалистической могла быть не только реалистическая, фигуративная живопись, но и, например, городская среда с ее архитектурой и монументальным искусством. Соцреализм – это супер сложный, размытый термин: с одной стороны, институциональный, а с другой стороны, и только во вторую очередь, включающий некие формальные элементы. При этом в моей статье4 мне важнее было не персонально остановиться на этом слове, а проанализировать, какая подтасовка происходит на этой выставке «Романтический реализм». Говоря о соцреализме, имеет смысл подумать и об экономическом типе живописного произведения, и о стиле, в котором можно вычленить некоторые структурные элементы, которые мы называем «соцреалистическими». Но имеет смысл подумать и о том, как неоклассицизм каких-нибудь представителей АХРРа отличается от того, что мы видим в XIX веке у Александра Иванова, потому что мы обнаружим, что люди в 1920-х годах, включая даже пролетарских художников-реалистов, черпают пространственные схемы из Возрождения, а классические одиозные персонажи соцреализма опираются, скорее, на барочную репрезентативную картину. Таким образом, даже если мы говорим об имитации классического наследия в советский период, то оно имеет разные источники, есть расщепление между двумя аспектами этого термина.

Я читала критику Анны [Толстовой], которая откликнулась на мою статью. Тем, что ее задело – или тем, на что она обратила внимание – было мое высказывание о том, что до 1932 года художники, работающие в рамках разных вариантов заказов или реакций на политические события, не обязательно являются соцреалистами.

И действительно, почему мы не можем их так назвать, если соцреализм – это всего лишь реакция на заказ, на то, что государство от художника что-то хочет, и этот художник ему что-то дает, если это просто политическая лояльность?

Но мне все же кажется, что это сложнее. В том числе и потому, что в связи с выставкой «Романтический реализм» автоматически приходится возвращаться к конкретным историям 1920-х годов, потому что они актуализируются, но в какой-то замазанной форме. Никто не упоминает их прямо, они как бы спрятаны, и ты к ним должен вернуться, чтобы понять, что происходит.

Например, кураторы выставки «Романтический реализм» постоянно произносят слово «госзаказ», актуализируя спор про разницу между соцзаказом и госзаказом.

Вообще-то, госзаказ был всегда, и это нормально. Но на самом деле, понятно, что сейчас госзаказ, скорее, актуален для самих этих кураторов, когда государство приходит и говорит: «Слушай, [соцреализм] нам тоже пригодится каким-то образом», и куратор с этим соглашается.

Но художники 20-х годов не мыслили в терминах госзаказов, потому что они все в основном придерживались марксисткой идеологии. Действительно, для них важно было найти собственную позицию в обществе, и они занимались экспериментом: что они, как художники, обладающие навыком миметического живописания, от которого они не собирались отказываться, – что они могут дать – но не государству, а обществу? Можно считать это наивностью, но для марксистов в 1920-е годы все же на какой-то момент общественный интерес был связан с государственным интересом, потому что произошла революция. И не следует считать такого рода лояльность и желание свои навыки поставить на дело общественного служения какой-то идеологической двуличностью.

Когда говорят про соцреализм, неважно какой – 1920-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х – люди, которые мало об этом знают (в том числе молодые люди, воспитанные, кстати, на выставках той же Трегуловой 2000-х годов), подразумевают, что соцреализм – это когда государство заставляет делать художников не то, что они хотят. Лгать и жить двойной жизнью. Но это сильное передергивание. Так ли это? Ведь и мы, например, можем подумать о том, что через 30 лет нас будут называть деятелями путинской эпохи…

Валентин Дьяконов – Уже называют.

Александра Новоженова – …искусствоведами, критиками, обслуживающими путинский режим…

Валентин Дьяконов – Уже.

Надя Плунгян – Человек эпохи или человек, обслуживающий режим – это все-таки разные вещи. Думаю, скандал вокруг выставки «Романтический реализм» был вызван в том числе и смешением этих двух понятий.

Александра Селиванова – Да, я полностью согласна с тем, что говорит Саша, и именно с этим я сталкиваюсь, когда пишу об архитектуре этого периода: когда, напротив, совсем немолодые люди говорят мне о том, что это нонсенс, и никто по доброй воле не мог после прекрасного авангарда обращаться к историческому наследию, их заставляли и мучили, что «вы не можете писать об этом так», что «вы лжете».

Мне кажется, сейчас особенно важен период именно с 1931 по 1936 год, потому что это время в наибольшей степени привыкли замыливать и интерпретировать именно с такой точки зрения. Все самые сложные вещи на выставке в Манеже как раз относились к этому периоду.

Мне кажется, что сейчас важно вынести это вперед, потому что процесс, который происходил где-то с 1938-го и утвердился в 1940-е, как-то больше разошелся на две части: искусство, которое создавалось в совершенно закрытом режиме и не предполагало, что будет кому-то показано, и искусство, которое было официальным.

Надя Плунгян – Возможно, стоит сказать о том, что ранний марксизм не равен позднему, и имеет смысл, в том числе говоря о соцреализме, не смешивать довоенную и послевоенную ситуации. К сожалению, Екатерина Деготь и другие искусствоведы постмодернистского этапа оставили нам в наследство некое представление о едином «советском искусстве», «советском пространстве», рядом с которым есть только нечто «постсоветское» или «антисоветское». Сейчас от этих стереотипов частично избавляют выставки, посвященные конкретному материалу 1920–30-х годов.

Анна Толстова – Я, опять же, не могу отойти от этой прекрасной выставки «Романтический реализм», которая на нас всех произвела такое большое впечатление. На меня она произвела впечатление двоякое. Во-первых, она стала таким дежавю, потому что напомнила мне первую большую выставку сталинского искусства, которую я видела – выставку «Агитация за счастье»: она прошла в Петербурге, в 1994 году, а до этого была показана в Германии, в Касселе, и делал ее немецкий куратор, специалист по советскому авангарду Хубертус Гасснер, который сейчас возглавляет Гамбургский Кунстхалле. Та выставка была построена как рассказ о мифах, создававшихся в советском искусстве. И буквально все мифы, речь о которых шла в «Романтическом реализме» мы впервые увидели там, только «Агитация за счастье» была сделана более артистично, с танцплощадками, кинохрониками…в общем, в стиле большой развлекательной выставки 90-х годов. И теперь, на «Романтическом реализме» мы видим все те же мифы и легенды, как будто ничего не изменилось за эти двадцать лет. Нужно сказать, что кассельскую выставку упрекали в том, что куратор не разделяет разные течения и смешивает в соцреализме поздний авангард со сталинским стилем конца 30-х годов, и сегодня мы снова слышим эти упреки.

Но самым моим сильным впечатлением от «Романтического реализма» была реакция публики. Дело в том, что я пришла туда не на открытие, а в обычный день, с фотоаппаратом, снимала детали. В результате меня окружила стайка пенсионерок, активных московских бабушек, которые ходят на выставки, и они начали меня расспрашивать, то есть я оказалась в роли экскурсовода. И представьте себе, что главным их вопросом было не «Что вынудило художника написать ту или иную работу, был это госзаказ или соцзаказ?», а «Что, собственно, изображено на картине?».

Потому что как ни странно, люди в возрасте 60-70 лет действительно не понимают, что такое комсомолки «Светланы». Вот они смотрят на картину и спрашивают: «А что они делают? Они надувают шарики для аэростатов?». Я рассказываю, что «Светлана» это такой завод, который назван не в честь «Светланы» Жуковского, а что это аббревиатура – Световая Лампа Накаливания.

Это известное явление: люди приходят в музей классического искусства и не понимают, что изображено на картине с голой женщиной, на которую сыплются золотые монеты. Поэтому рядом с картиной вешают объяснение. Видимо, то же самое необходимо делать с живописью соцреализма, хотя, казалось бы, нас отделяют от нее какие-то там 60-80 лет. Я хочу сказать, что любая выставка соцреализма должна быть, прежде всего, исторической: мы должны погрузиться в историю. Дальше уже надо будет комментировать социальность этого искусства, объяснять, как боролись те или иные направления, как из ОСТа родилась Изобригада.

Но мы все время должны быть ближе к истории, как можно дальше от мифов, потому что мифов нам уже хватит.

Анжелина Лученто – Я сейчас преподаю в Высшей Школе экономики и читаю курс «Общество, культура и война» – от 1914 года до смерти Сталина. Любопытно, что когда я показывала студентам разные живописные вещи, то все картины, которые относились к советскому периоду (то есть с 1917 года и позже), определялись моими студентами, как соцреализм. Это было для меня очень удивительно. Конечно, я хотела скорректировать эти представления, показала натюрморты Штеренберга 1921 года и сказала – это социалистическое искусство. И они просто «замерзли»: «Этого не может быть».

Я делала на этом курсе то же, что в США, когда я там преподаю. Для меня самое главное – подчеркнуть все дебаты, все дискуссии, все провокационные вопросы с 1917 по 50-е, чтобы они поняли, что да, существует термин «соцреализм», но он включает очень много разных понятий. Для меня самое главное – чтобы люди читали (хотя на выставках этого чуть сложнее добиться). Чтобы они поняли, что разные дебаты продолжались весь советский период, и даже при Сталине, в самое страшное время, были дискуссии. Но нужен педагогический подход, нужно все-таки обсудить, какие изменения происходили в этих дискуссиях. Мне кажется, это очень важный вопрос.

Я тоже думала об этой картине с лампочками. В контексте 1938 года это все же очень интересная и очень страшная картина, и как мне кажется, такое сочетание позволяет что-то понять.

Надя Плунгян – Анжелина, а для вас, как для западного исследователя, – в чем политический резон заниматься соцреализмом как проблемой?

Анжелина Лученто – Наверное, я буду немного повторять то, что говорила на прошлом круглом столе… Раньше на Западе, особенно в США и в Британии, был интерес к соцреализму, но он оставался в рамках очень узкого подхода, связанного с темой официального тоталитарного искусства. Теперь возникает новый интерес, и очень, я бы сказала, сильный. Люди стали писать научные статьи, из которых понятно, что источники показывают, что были дебаты, и никто не мог решить даже в ранние 1930-е годы, что такое соцреализм. Я бываю на многих профессиональных конференциях и по искусствознанию, и по литературоведению, и везде мне приходится говорить, что в 1934 году на тему определения соцреализма в области и литературы и искусства еще шли дебаты. Но мне кажется, в контексте этого нового интереса люди стали достаточно серьезно относиться, я бы сказала, к вопросу о соцреализме, а не к его определению.

По поводу «Романтического реализма». Как и другие иностранцы, я пошла на эту выставку с большим интересом, потому что нам не часто удается посмотреть эти картины – может быть, некоторые из них мы видели в альбомах. Например, там были картины из коллекции Музея вооруженных сил РФ (бывший Музей Красной армии – прим. ред.). В этом музее очень богатый фонд, но чтобы туда попасть, нужно иметь разрешение, нужно им позвонить, надо договориться с хранителем, которой, когда я там была, исполнилось 80 лет – она в 1950-х закончила институт, пошла туда работать и работает до сих пор. А эти вещи редко-редко нам показывают, и они в ужасном состоянии. То есть главное, что для нас было интересно – это просто увидеть их. Но я понимаю, что для русских выставка означала немного другое.

Глеб Напреенко – Действительно любопытно, что идею выставки «Романтический реализм» определило наследие постмодернистских подходов к соцреализму в духе Гройса или ранней Деготь, но тут от постмодернизма остаются именно приемы и совсем снимается историческая ответственность перед фактами. Очень показательна замена привычных слов «социальный», «социалистический» на «романтический», что словно дает алиби для любых спекуляций и фантазий. Но интересно, как постмодернизм оказался способен вдруг повернуться своей ультраправой стороной, точнее, как оказалось возможным присвоить постмодернистские приемы современной консервативной националистической идеологией. (И, кстати, верно и обратное: можно констатировать и анализировать постмодернистские черты гибридной идеологии современного российского государства.) Показательный анекдот. Во время выставки «Романтический реализм» Гройс был в Москве, и мне удалось ему рассказать, как там фантастически интерпретируются картины – вроде того, что дым папиросы у солдата на картине Лактионова это якобы метафора богослужебного воскурения ладана. И Гройс был очень доволен, смеялся. Из его заграницы ему это кажется довольно забавным, похоже.

Тем не менее, мне кажется, что постструктуралистский, постмодернистский инструментарий все равно еще не исчерпал своих критических возможностей по отношению к этому искусству. Например, вопрос конструирования целостного образа человека, тела, общества, реальности в советской живописи – это недопродуманная методологическая проблема. Мы можем подключать сюда любые теории – структуралистские, постструктуралистские, или любимый мной психоанализ, но также, чтобы это работало, мы должны рассматривать проблему социального функционирования этих картин, так как, как мы уже говорили, они все делают это по-разному.

Также с постмодернистским инструментарием забавно было бы вдуматься в тот факт, что соцреализм, если отнестись к нему серьезно, действительно оказался невыполнимым заданием. Даже когда соцреализм казался чем-то возможным, например, в тот момент, когда Горький определил его на Съезде писателей как «отражение реальности в ее революционном развитии», все примеры, которые он приводил и которые казались убедительно соответствующими этому определению, состояли, разумеется, из произведений литературы, созданных ранее. Но после провозглашения доктрины соцреализма примеров литературы и искусства, которые можно было всерьез соотнести с определением Горького, наоборот, становилось все меньше.

Эти Сцилла и Харибда формализма-натурализма, как и «невозможное» требование быть соцреалистом, кажутся связанными именно с присутствием заказчика как такого Другого, которого невозможно удовлетворить. И эта проблема государственного заказа становится актуальна в связи с «Романтическим реализмом», потому что она связана с проблемой замыливания, как выразилась Саша, – замыливания языка искусства под воздействием этого невозможного требования, и главными соцреалистами становятся Александр Герасимов или Ефанов, которые подступаются к этому идеально «никакому», «серому» языку искусства. И это замыливание сегодня оказалось вполне актуальным в том, как подавала историю одновременная с «Романтическим реализмом» псевдоисторическая выставка про XX век этажом выше5. Да, она была патриотическая и даже националистическая. Но одновременно суть этого патриотизма и национализма там была очень смутной, все было замазано каким-то сумбурным множеством видеопроекций, интерактивных тачпадов и цитат с попыткой, кажется, никого слишком не обидеть… Как Мединский говорит, в гражданской войне победили ни красные, ни белые, а «историческая Россия», то есть восторжествовало возвращение к некому консервативному вечному – но при попытке артикулировать, что же такое «историческая Россия» обнаруживается нечто весьма невнятное. Ну и то же самое с соцреализмом: когда перед нами ни формализм, ни натурализм, то получается вечное «никакое» искусство.

С другой стороны, не нужно забывать проблему социальности социалистического (или советского) реализма, вообще социальности реализма как медиума, способного нести определенное демократическое сообщение. Были разные произведения, которые или получали публичную огласку, или оставались в столе у художников в зависимости от разных ситуаций – географических, исторических – но которые всегда пытаются что-то сообщить любому зрителю. И эта социальная способность искусства до сих пор сохраняет значение для актуальных художников, например, для здесь присутствующей Вики Ломаско6. Ломаско и Надя Плунгян в своих кураторских проектах7 так или иначе ставили эти проблемы социальной ответственности искусства.

Надя Плунгян – Думаю, и выставка «Смех в зале» ставит похожие вопросы.

Глеб Напреенко – Да, конечно...

И есть еще один достаточно интересный методологически вопрос – проблема трансмедиальности соцреализма. Им тоже занималась Деготь, хотя без детального исследования, она скорее просто обозначила эту проблематику. Более детальное исследование, хотя с меньшим акцентом на медиа-теорию, но с большой фактической базой делала Галина Янковская в Перми, которая издала книжку «Искусство, деньги и политика»8. Она изучала на примере провинции вопрос дистрибьюции, функционирования этого искусства, то, как оно проникает в социальные каналы. И, конечно, именно соцреализм, если его брать, как некую большую медиа-систему, можно назвать довольно масштабным проектом именно по дистрибьюции, трансляции, циркуляции искусства в обществе: то, как оно потребляется и производится – это недостаточно изученный вопрос. На примере скульптуры 1920–30-х годов этим занялась Маша Силина9. Это как раз те проблемы, которые, как мне кажется, нужно изучать.

Анжелина Лученто – Я очень много пишу сейчас о группе АХРР, о которой на английском нет никакой научной литературы. На русском литература есть, хотя и маленькая, и в ней часто звучит странная идея, что с самого начала существования группы их выставки напоминали Салоны XIX века или старое буржуазное искусство: картины «просто висели», люди подходили и «просто смотрели».

На самом деле, у АХРР была социальная функция, которую невозможно понять вне богатой и интересной истории выставок этой группы. Огромные выставки АХРР базировались на развернутой теории об общественном значении выставок на заводе, в рабочем клубе и т.д., и они были гораздо более динамичной вещью, чем просто «мертвая» развеска картин на стенах. Вне этого невозможно понять, что такое соцреализм, эти идеи были основаниями его теории.

Глеб Напреенко – Здесь можно привести пример с анкетой-опросником АХРРа для посетителей выставки о том, что им понравилось, а что нет, которую ты нашла…

Анжелина Лученто – Да, и это не единственный пример, их было много, и у АХРР очень богатые книги отзывов. У меня есть глава в книге о выставках АХРР в рабочих клубах – очень интересная тема: мы все знаем, что была такая теория у Пролеткульта, что рабочий клуб – это «живое место», так вот, представьте, у АХРРа также была своя теория, непростая, я бы сказала. Эти исторические моменты надо изучать.

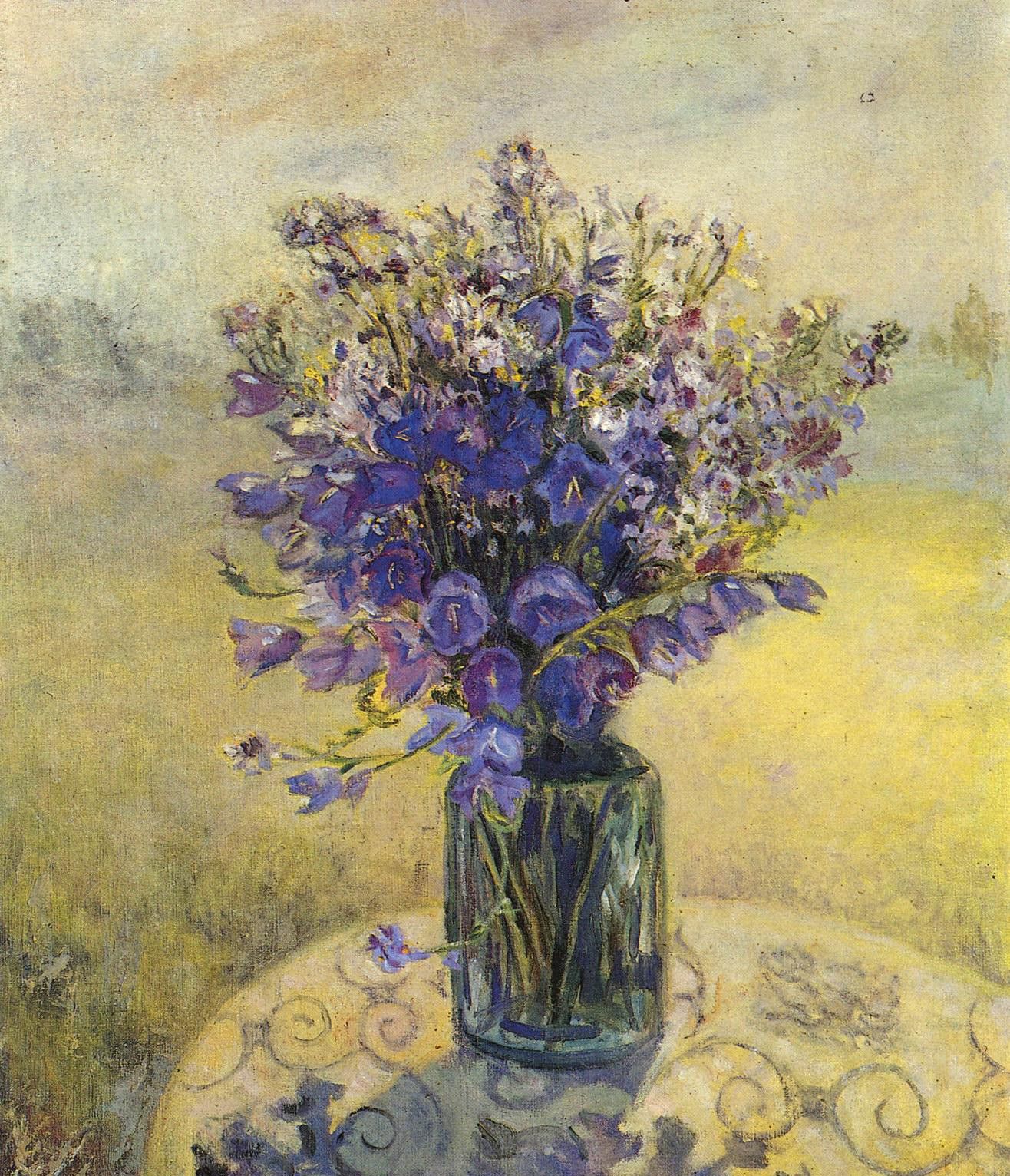

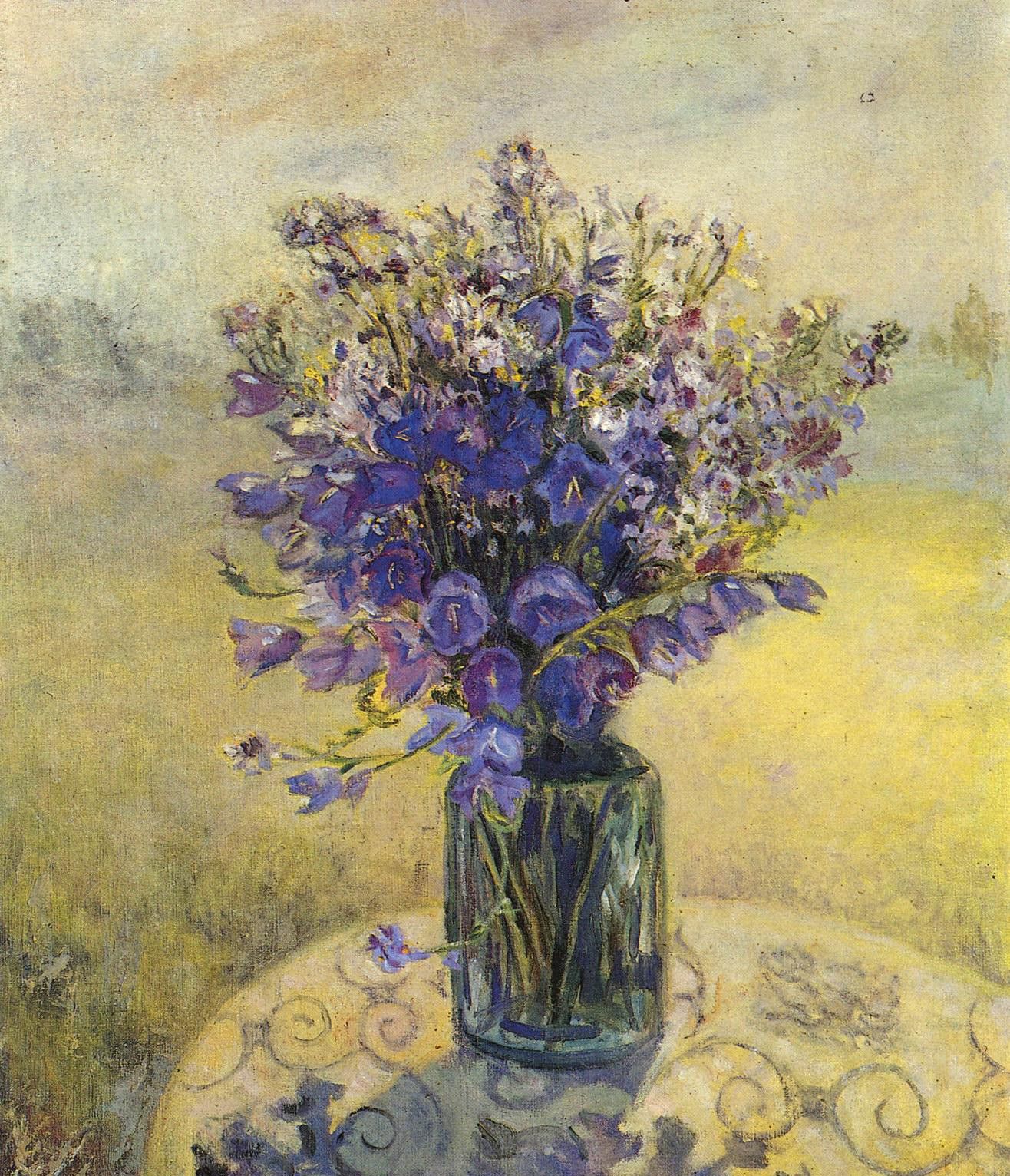

Колокольчики (худ. – Д. Штеренберг). 1946

Александра Селиванова – Я хотела продолжить реплику Глеба о кураторских попытках по-новому показать искусство соцреализма. Проблема в том, что в итоге мы сталкиваемся с невозможностью других подходов. Нам предлагается путь исключительно искусствоведческого показа.

В связи с этим я хотела бы попросить Марию Фадееву буквально два слова сказать о том, как должна была выглядеть в ее замысле выставка художников ВДНХ. Сделать такую выставку – очень сложная задача. Мы все понимаем, в какие условия были поставлены художники, как они работали для ВСХВ в конце 1930-х и 40-е годы и какого качества были эти вещи. Но понятно, что заказчик выставки хотел совершенно другого – он хотел показать, что для ВСХВ работали лучшие имена. Маша придумала подход, который позволял совершенно по-новому это увидеть, но ничего не вышло, выставка была сделана другим куратором именно так, как хотел заказчик.

Мария Фадеева – Пока я еще не дошла до выставки «Романтический реализм», но я прочитала статью Вали и по фотографиям я оценила, что все выглядит красиво.

Валентин Дьяконов – Очень красиво!

Мария Фадеева – Я, в отличие от всех здесь присутствующих, меньшее отношение имею к искусствоведению, скорее что-то понимаю в истории архитектуры XX века. Действительно, у меня была попытка поговорить о соединении архитектуры с искусством. Нужно сказать, что искусство, которое делали художники на ВДНХ, имеет свои особенности. Там было очень много массового заказа, который делался достаточно быстро, и во многих случаях нельзя говорить о высоком качестве в его искусствоведческом понимании – живописном, композиционном качестве. Поэтому была попытка поговорить о педагогической роли ВДНХ, о ВДНХ – как о социальном или политическом учебнике. Вот приезжал колхозник на три дня в командировку, когда его, наконец, выпускали из деревни, попадал на ВДНХ, и там ему сразу объясняют, что такое конституция, какова идеология страны и как растить порося (об этом мы знаем еще из соцреалистического фильма «Свинарка и пастух»). И у меня было желание показать, что могло бы получиться из идеи осуществить ВДНХ как синтез, объединивший художников очень разных направлений, то есть синтез, где есть Суетин и в то же время Герасимов. Тогда из этой педагогической истории получаются темы, которые дают представление о контексте. Мне казалось очень важным включать конкретные цитаты, потому что имеет значение то, как реагировали художники на эту задачу – например, как задание нарисовать корову получил художник Редько, отличавшийся, как мы знаем, совсем не рисованием коров, и в то же время – как Лабас описывает свое счастье получения этого заказа, потому что просто есть было нечего. Не знаю, что может быть дальше, поскольку я не искусствовед. Это, скорее, идея обобщающего подхода, который, приведет к тому, что зритель вынесет из выставки какую-то историю.

Валентин Дьяконов – Все это абсолютно похерено на этой выставке, единственная цитата, которая на ней дана – это какая-то счастливая цитата из Дейнеки, очень смазанная, стертая, про то, как хорошо быть свободным, и как мы счастливы. Ну, что-то в этом роде. Там даже ВДНХ не упоминается, просто эта цитата вдруг откуда-то выскакивает на тебя со стенда с портретом Дейнеки. Классно, что мы такие свободные и счастливые! И все. И все!

Мария Фадеева – Вообще все это очень сложная задача, потому что если ты живешь на ВДНХ, его очень трудно рассмотреть. И кажется, что в этом состоит сложность восприятия соцреализма на сегодняшний момент, потому что зрителю так хочется верить в эту радость бытия, предъявляемое богатство и изобилие – я все время себя на этом ловила. Только когда у нас читали лекции, рассказывали о крестьянских бунтах, я понимала, зачем вообще создавался ВДНХ.

Валентин Дьяконов – У Паперного есть один прекрасный момент в книге с перечислением всех типов вредителей, которые приходили во время строительства ВДНХ. Вредительски допустили прорыв трубы, вредительски то, вредительски се. Постепенно становится понятно, что это вредительство – не вредительство, а обстоятельства, плохая погода, проблемы с бюджетом, качеством материалов. Но надо назначить вредителя. Постоянно в этом райском месте назначается мелкий, крупный враг, враг разного масштаба. Конец, в принципе, у мелкого и крупного примерно один и тот же.

Глеб Напреенко – Интересно, что наиболее востребованным элементом в выставках типа «Романтического реализма» или «Художники ВДНХ», остается именно эта зрелищная, спектакулярная сторона соцреализма. Обворожение в принципе заложено в таком искусстве, способном пленять образами завершенной, деланной реальности. Но именно поэтому нам нужно применять критический инструментарий, который введет сюда некую вторую сцену, позволит нам увидеть какие-то разломы – по ту сторону видимого, за его кулисы.

Надя Плунгян – Мы можем дать слово непосредственно самому соцреализму, посмотрим, одолеет ли он нас своей спектакулярностью.

Александра Селиванова – Да, могу зачитать цитату из Малахова, «Социалистический реализм и модернизм» – прекраснейшая книга 1970 года в защиту соцреализма. «Вслед за буржуазными критиками нашего искусства ревизионисты считают, что метод социалистического реализма искусственно привнесен в искусство советских художников извне и, следовательно, не несет в себе эстетического содержания. Эти утверждения не имеют под собой никакой почвы. Возникновение социалистического реализма обусловлено историческими закономерностями, социальным художественным прогрессом. Этот метод наиболее последовательно и новаторски развивает традиции всего реалистического искусства, что свидетельствует о его эстетической содержательности. Не случайно наше искусство оказывало и оказывает значительное влияние на творчество зарубежных художников: судьбы мирового реалистического искусства неразрывно связаны с развитием социалистического реализма, и все суждения о его кризисе основаны не на закономерностях развития советского искусства, а на подборе отдельных примеров и предвзятых их толкованиях».

Надя Плунгян – Сегодня было сказано много интересных вещей, в частности, я считаю очень симптоматичным и важным, что мы несколько раз затронули тему постмодернизма…

Валентин Дьяконов – Я вообще не согласен… Можно мне минутку, я проясню. Я совершенно не согласен с использованием дорогого моему сердцу термина «постмодернизм» относительно нашей политики и современной идеологии, хотя бы только потому, что есть совершенно прекрасный термин, который придумал английский документалист Адам Кертис. Есть такой маленький фильм под названием «Oh Dear-ism», что в переводе на русский язык означает что-то вроде «Е-мае-изм».

«Е-мае» – это политика постоянного смешивания карт и постоянного искусственного наслаивания образов и векторов политической жизни – это то, что как раз происходит, в частности, и на выставке «Романтический реализм», и в нашей политической жизни (Адам Кертис называет так то, что придумал Владислав Сурков в свое время). И вот этот «Е-мае-изм» звучит намного точнее, так что… ну давайте уже использовать отдельный термин для того, что происходит.

Опять же, как совершенно правильно сказал Глеб, именно постмодернистская методология, постструктуралистская методология вполне себе может и должна использоваться. И она изначально ангажирована политически.

Надя Плунгян – Я не спорю, что постмодернизм мы не должны оценивать однозначно, но это же относится и к наследию модернизма. Для меня вся ситуация с соцреализмом строится вокруг необходимости переосознать искусство модернизма, в котором есть не устраивающие нас точки. То же самое происходит в нашем отношении к постструктурализму и постмодернизму, то есть я не вижу здесь противоречий. Да, у нас есть необходимость создавать отдельные термины, но основная задача – так переосмыслить модернистский этап, чтобы охватить все его проявления, начиная от прямого сотрудничества с властью и непосредственно тоталитарного искусства, и заканчивая социально ориентированными художниками, которые еще не успели стать марксистами или антимарксистами, а просто из деревни приехали и говорили о своей ситуации художественным языком, который только что освоили. Перед нами отчетливо стоит необходимость избавляться от бинарности и говорить все-таки о множественности центров внутри модернистской парадигмы. Вне зависимости от того, где мы институционализированы, кураторы мы или критики, получается, что все мы по-своему ищем множественность.

Еще одно, для меня в этом заглавии «Романтический реализм» и в дискуссии, которая сложилась вокруг него, важно слово «романтический». Так как, на самом деле, у нас толком нет переосмысления того, что происходило с романтической традицией в рамках советского модернистского проекта. Это один из самых важных вопросов, так как именно он позволяет нам отойти от идеи советского искусства как столкновения двух дискурсов, о котором пишут не только советские ученые, Деготь и Гройс… Даже переведенная только что книга «Искусство с 1900 года» содержит мысль о том, что соцреализм – это антимодернизм, и мы опять вступаем в это «анти». Пока эти оппозиции живы, те примеры советского искусства, где видна романтическая традиция (как и примеры «советского экспрессионизма» и множество разообразных «ответвлений», модернистских «ответов»), будут «провисать». А соцреализм будет неким монолитом, тенденцией, которая началась и закончилась в абсолютно однородном виде.

Анжелина Лученто – Мне кажется, что вопрос по поводу слова «романтический» поставлен верно, и я согласна с тобой по этому поводу, так как у термина была своя история. Существует то ли статья, то ли часть статьи Луначарского, которая называется «Романтический соцреализм», и это самая поздняя вещь его творчества. Я как раз думала, что название выставки было образовано от этой статьи, но не была уверена.

Но, в общем-то, в период, когда он писал об этом – а это было в ранние 30-е годы – его представления о том, что ему казалось «романтическим соцреализмом» были аргументом против других мнений относительно соцреализма, то есть это был полемический аргумент. И он добавил слово «романтический», потому что это для него, скорее всего, была отсылка к Шиллеру или ассоциация с соцдемократией. И это немного другое совсем. Но важно, что такой термин существовал, и в последующие годы люди его употребляли (но уже вне контекста аргументов Луначарского). Так что это интересное направление мысли.

Надя Плунгян – Романтическая традиция ведь в эти годы вообще была укоренена, люди ее все время видели как живую рядом с собой, все советские художники об этом пишут.

Александра Новоженова – Еще же был «героический» реализм у АХРРа, хотя это другое дело, но важно, что были разные другие термины до появления соцреализма.

Анжелина Лученто – «Героический реализм» был, в общем-то, первым общественное появлением термина «реализм», потому что это был первый термин, который применил АХРР в 1922 году, когда была создана группа. Но уже в 1928-м или чуть пораньше он стал очень спорным термином, и ругали очень из-за этого. В 1930-х годах термин «героический реализм» уже не встречается. Эти периоды, конечно важно разделять.

Александра Новоженова – В начале Валя сказал, что ему было бы неинтересно делать выставку про соцреализм: хотя можно заняться анализом этого термина, но лично тебе не особенно интересно. При этом забавно, что нас все время сталкивают с необходимостью комментировать выставки тех людей, которые этим все-таки занялись. И я хотела задать вопрос, в чем для нас политический смысл того, чтобы сейчас разбирать суть термина «соцреализм»?

Думаю, пока что в актуальном дискурсе соцреализм интерпретируется как такая структура несвободы творчества. Что был такой большой советский мир, и в нем художники не могли свободно выражать себя, но он потом кончился, этот соцреализм, который все ненавидели… и наступил, на самом деле, сюрреализм.

Валентин Дьяконов – Постмодернизм наступил.

Александра Новоженова – Я хотела сказать, наступила другая система заказа, где уже нет единой структуры, которая от вас чего-то хочет, а есть разные другие структуры, которые вроде как ничего от вас конкретного не хотят, но все равно вы отвечаете на их запрос. И проблема в том, что соцреализм – это не только стиль, наследие и архив работ. Это еще структуры профессиональной реализации, определяющие, что художник может дать, что у него могут взять, какой вопрос ему могут задать.

Существует такая иллюзия, что с концом соцреализма наступила ситуация, в которой никто ни от кого ничего не хочет, все вольны самовыражаться. И интересно анализировать соцреализм во всей его сложности для того, чтобы понять, что эта «несвобода», так же, как и эта «свобода», не была абсолютной.

Анна Толстова – Мне кажется, что ответ на этот вопрос можно найти в искусстве художников, так называемых «старых специалистов», которые последовательно прошли многие стадии и прекрасно нашли себя в соцреализме. Например, Бродский, Нестеров. Если заниматься этим, и сделать выставку не всех подряд, не всего АХРРа, а только тех, кто уже вошел в профессию до 1917 года. Может, даже до 1914 года.

Надя Плунгян – Похоже на позицию Морозова10 – в том смысле, что у нас есть старые спецы, старая художественная элита, которая на самом деле сформировала основное зерно процесса 1930-х годов или по крайней мере создала некий центр тяжести.

Анна Толстова – Ну, я думаю, что он-то имел в виду другое, он имел в виду непрерывность школ…

Валентин Дьяконов – А если шире поставить вопрос о трансформациях символизма! Это была бы очень крутая выставка.

Надя Плунгян – Да, место символизма и романтизма в модернистском проекте.

Валентин Дьяконов – То, чего не хватает на отличной выставке, которую мы не упоминаем – про «Рабочего и колхозницу» в «Рабочем и колхознице»11. Там как раз не хватает предыстории. На самом деле то, что у «Рабочего и колхозницы» есть символистские корни – это совершенно очевидно.

Анна Броновицкая – Пока вы обсуждали романтизм, я подумала, что в этом соединении двух понятий – реализма и романтизма – есть возникновение такого поля координат, которое, может, не совсем верное. Реализм называют стилем, но на самом деле, это не совсем стиль, потому что он полиморфен, это такое направление в искусстве, которое отсоединяет месседж от формальной стороны, и месседж оказывается важнее. Реализм (я имею в виду исторический реализм конца XIX века) стремится к нейтральности языка, который в идеале должен совпадать с впечатлением от обыденной реальности, в каком-то смысле, жертвуя изобразительными качествами, но добавляя ясности сообщению. Это я упрощаю, но, опять же, так этот реализм воспринимался в период соцреализма.

С другой стороны, романтизм, который какими-то своими составляющими частями не кончился на протяжении XIX века, приняв, например, форму историзма – все равно нам что-то принес. Если говорить о том, как он пересекается с реализмом уже середины XX века, то для романтизма очень важна идея правдивости и искренности. И тут у нас возникают клеточки, если возвращаться к системе координат, достигнув которых, художник отказывается от выразительности языка, а, может, и педагогической стертости ради некой другой задачи. Ясность, работоспособность, доходчивость сообщения оказывается важнее.

И дальше остается думать, насколько порочна идея, которая доносится, как мы на нее реагируем, и насколько все-таки искренне художник это делает. Либо он продается, либо он разделяет эти ценности. Принято считать, что если человек разделяет эти ценности, то у него вроде как получается лучше. Не знаю, насколько может быть интересным, что мы увидим таким образом, но…

Валентин Дьяконов – Да, мне кажется очень интересным. Но есть еще одна опция, которая называется «корпоративная солидарность» – как раз, если возвращаться к вопросу Саши о том, в чем политический смысл размышлений о социализме. Мне кажется, что политический смысл размышлений о социализме – это попытка понять, как работала некая корпоративная среда для определенной группы художников с той политической системой, которая выросла к концу 1930-х годов. И мне кажется, что стоит разобраться с тем, как это было устроено. Я не говорю про свободу. Я думаю, что Александр Герасимов был одним из самых свободных людей в Советском Союзе. И, возможно, Дейнека в 1930-е годы тоже был свободен, раз уж он писал об этом.

Но речь идет о том, как их корпоративная среда и их искусство соотносится с этим образом государства, который утверждался в те годы. О том, насколько мы вообще должны позволять себе быть очарованными такого рода образами в нынешней политической ситуации?

То есть вопрос «свободы» и «искренности», как мне кажется, вообще стоит снять.

Надя Плунгян – Думаю, вопрос о политических смыслах соцреализма у нас у всех получит разный ответ – в этом и смысл этого круглого стола... Передаю микрофон Вике Ломаско, которую Глеб упоминал в связи с темой пересечения советских и постсоветских контекстов как перепутья для художника, заинтересованного социальными проблемами...

Виктория Ломаско – Мне на этих выставках больше всего была интересна судьба художника. Когда я в свое время получала образование, я смотрела, например, как меняются работы того же Дейнеки. Мне, например, не кажется, что он сохранил цельность своего высказывания и свою пластику, думаю, Дейнека почти погиб, как художник. Только что была открыта персональная выставка Кузнецова. Прекрасные первые зал, где видно, как он нашел свою тему, пластику – и последние залы, где он абсолютно уничтожен. Какие-то маки, елки, что-то он пытается изобразить на тему спорта…

Валентин Дьяконов – Н-е-е-е-е-е-т… Советский Кузнецов – самый лучший Кузнецов!

Виктория Ломаско – Помню, на выставке Кузнецова меня сильно впечатлила одна картина…кажется, там какие-то феи среди туманов что-то делают в полях. Читаешь название: «Собирают жуков-вредителей». (Смех в зале.) Многие пытаются работать, когда на них оказывают давление, но мне кажется, что как только появляется это давление, никакой реализм после этого вмешательства больше невозможен. И в своей личной практике я все больше с этим сталкиваюсь. Доходит до того, что заказчик начинает говорить: «этого персонажа надо убрать, вот это надо сделать так». И когда я смотрю выставки советского искусства, мне в некоторых местах видно, как здесь художнику велели изменить или убрать это и это. Возникает тяжелое чувство. Очень жалко, что на выставке «Романтический реализм» никак не были даны биографии художников, не был описан этот период их творчества, не сказано, что с ними потом стало…

Валентин Дьяконов – Документы очень портят эту сладкую картину, поэтому на выставке «Романтический реализм» и «Художники ВДНХ» нет документов. Иначе пришлось бы сразу говорить про историю, про процессы.

Александра Новоженова – На самом деле, эта история про деградацию очень интересная. Я специально изучала Дейнеку и Зернову, людей, которые прошли весь этот путь, поскольку мне было интересно сравнить их эволюцию с каким-нибудь «плохим», но «свободным» художником, типа Бурлюка. Это уникальная фигура, и если сравнить его творчество с 1950-х по 1968-й, когда он умер, с творчеством Зерновой в 60-е и того же Дейнеки до 70-х, то реально они все… деградируют…

Валентин Дьяконов – А-ха-ха-ха! Художники с возрастом деградируют!

Александра Новоженова – Почему художник-модернист пишет букет? Это очень сложный вопрос. Потому что ему дали власть? Или потому, что это его какая-то автоматическая штука для поддержания профессионализма вне заказа? Бурлюк пишет букеты бесконечно, и эти люди, которые были воспитаны как модернисты в 1920-е годы, пишут букеты для личного пользования. Если посмотреть на чудовищные работы Родченко 1940-х годов…

Анна Толстова – Да, ужасные…

Александра Новоженова – Так вот, у Бурлюка обнаруживаются супер похожие работы 40-х годов. Или у той же Зерновой. Неважно, где эти художники живут, в США или в СССР, у них есть что-то общее. Несомненно, в случае советских художников есть репрессивный политический контекст, но кроме угрозы насилия был просто контекст невостребованности, который, например, был проблемой для Родченко – как он писал, не получается ни правое, ни левое искусство, а пробует он и то, и то. А не получается потому, что он не чувствует востребованности. И, очевидно, в капиталистической ситуации «полной свободы», в которой оказывается авангардист вроде Бурлюка, он этой востребованности тоже не чувствует. Я не говорю, что репрессии неважны, я просто говорю, что есть еще одно измерение, и очень интересно, как оно развивалось на протяжение послереволюционных десятилетий.

Надя Плунгян – Здесь уже неоднократно упоминали о счастливом, свободном художнике…свободен он или не свободен, счастлив он или нет…свободен ли Александр Герасимов, в частности… Думаю, это равноценно вопросу о том, может ли быть свободным чиновник. Но этот разговор не может вестись в категориях оправдания или обвинения. Свободен ли, скажем, Борис Иогансон? На самом деле, нет. Происхождение Иогансона всем известно. Сейчас мы уже можем увидеть его ситуацию исторически, как и в целом ту ситуацию перелома, которую выдержали все художники, начинавшие в довоенном модернизме, когда они столкнулись с политикой 1950-х. Они все, действительно, деградировали, но не только потому, что на них надавила власть или так сложилась жизнь, а в первую очередь потому, что модернистский проект обрушился с войной не только в СССР, но и во всем мире. И этот факт требует какого-то структурного сознания и понимания, которое в любом случае просто выкинет нас из сюжета «авангард, остановленный на бегу». Потому что очень трудно воспринимать все время ситуацию так, что художник вообще-то куда-то стремился, но ему «дали по шапке», и он совсем прекратил. Мы знаем достаточно случаев, когда человеку «дали по шапке», но он ничего не прекратил и продолжил дальше, просто иначе.

Анна Броновицкая – Но ведь сейчас мы наблюдаем ситуацию сильного давления. И я обычно, время от времени, ощупываю себя, не начинают ли у меня расти рога и хвост. Это ведь все равно…понятно, что люди с разной степенью успеха могут от этого абстрагироваться, но факт – его же нельзя отрицать. Понятно, что насильственный фактор все-таки же…

Надя Плунгян – Я не отрицаю насильственный фактор, но у нас есть такие памятники, как, например, работы, сделанные в концлагерях, экспрессионистские вещи 1940-х, написанные в стол в советской ситуации. Я не идеализирую конкретно эти вещи, но нужно признать, что многообразие этих памятников есть.

Глеб Напреенко – Когда мы говорим про художника, про субъекта, про автора, мы всегда подразумеваем также, что есть какой-то Другой. Субъект без Другого невозможен. Конечно, мы можем говорить про отношения прямого насилия или же отношения какого-то пространства вариантов. Но это иллюзия – представление о вольном субъекте, который свободно гуляет между разными объектами. Нам надо знать и изучать нюансы отношений художников с их Другими. Нужно разбираться с этими далеко не очевидными словами – «свобода», «насилие» – надо держать в голове эту картину, что всегда есть автор и есть его Другой, и вопрос в том – что между ними, и что это за Другой.

Валентин Дьяконов – Ну, да, человек, который пишет в стол, в шкаф, он адресуется просто чему-то другому. Своей юности, своим друзьям, отсутствующей переписке с Германией и так далее. Безусловно, это очень важный момент: искусство, в том числе и картина – это общественная деятельность. Даже если искусство производится в стол, оно кому-то адресовано, и мне интересна ситуация, когда адресаты советского зрителя не доходят до картины. Написанная, но не показанная, она все равно планируется для кого-то, к показу, к виртуальному показу. Потенциальный собеседник это называется. Ну, или Другой, интересно устроенный Другой. Интересно устроенный Другой андеграунда, неподцензурного искусства. Про этих разных Других можно сделать офигительную выставку.

Мария Фадеева – Я задам вопрос, который не про много-много контекстов, а направленный в более искусствоведческую сторону. Все же, соцреализм, чем он характерен: появляется это разделение на «хорошего художника» и «хорошего живописца». Буквально, обсуждаешь отбор вещей на выставку, и говоришь – ой, не хочу я этого! – а тебе отвечают: – Ну что ты, он же хороший живописец! (Смех в зале.) То же самое и в скульптуре присутствует. И в этом смысле хотелось бы понять, что происходит с самой профессией и с тем искусством, которое нравится зрителям.

Александра Новоженова – Это такой интересный вопрос, благодаря которому можно ввести разделение между структурами профессиональной реализации и возможностями политической открытости художников. В этом разница между художниками и живописцами. В 1920-е годы, когда реализм был еще не социалистическим реализмом, можно было говорить о нем как об активно политическом искусстве, которое не отказываясь от миметических профессиональных навыков, все же само формулировало свою позицию и роль, хотя и в резонансе с общественной ситуацией. Пассивная вписанность профессионалов в предложенные структуры производства была уже свойством сложившегося соцреализма как определенной экономики и инфраструктуры. В этой системе уже не было политики, но не было и формального модернистского профессионализма. В конце 1950-х обрушивается инфраструктура соцреализма, построенная на станковой картине, и начинается период монументалистики, который снова выводит на сцену модернистский профессионализм. Уходят старые одиозные персонажи вроде Герасимова, приходит новый вид профессионалов, кроме того, возвращаются некоторые ОСТовцы. То, что они делают, тоже называется соцреализмом, но на вид это совсем другое искусство, нежели массовая живописная продукция 1930–1950-х. Это искусство оживлено модернистскими ценностями, но вместе с тем политически в нем нет никакого движения, эти художники мало могут в плане формулирования места искусства в обществе, они могут лишь применить свой формальный профессионализм в прикладной сфере. В этом драма различия художника и живописца, политической открытости и скованной реализации своего профессионального умения, которая развивается внутри понятия соцреализма на протяжении всех этих советских лет.

Валентин Дьяконов – Корпоративное…

Александра Новоженова – И политический элемент, который делает человека художником, который позволяет ему выйти в публичное поле, становится проблемой.

Глеб Напреенко – Слышимость и неслышимость, видимость и невидимость искусства сегодня очень актуальная вещь. Сейчас основные медиаканалы захвачены людьми, которые рассказывают вовсе не о таких выставках, как та, на которой мы сейчас находимся в «Центре авангарда», а рекламируют выставки в Манеже. И эта реклама – важная вещь, это тоже часть выставки – она показывается в метро, на телевидении...

Александра Селиванова – Опять же, контекст «Романтического реализма» сформировала выставка этажом выше.

Валентин Дьяконов – И то, что она бесплатная, в конце концов. Это то, что меня больше всего взбесило, что она бесплатная. Ходынка, да… да…

Анна Толстова – У меня все же остается вопрос, должны ли мы делать выставки этого периода художественными или мы должны делать выставки исторические?

Александра Новоженова – Когда мы сделаем такую выставку – тогда посмотрим.

Надя Плунгян – Я думаю, что это вопрос дискуссионный, ведь его задают себе все, кто сегодня здесь собрался. Не думаю, что наша задача – прийти к единому для всех решению. Но если вы можете рассказать про историческую выставку, как вы ее видите, то это было бы, конечно, очень интересно.

Анна Толстова – Проблема, конечно, в том, что выставок я не делаю, но, когда я пришла в Третьяковскую галерею на ее последнюю версию экспозиции XX века (это к тому, что говорила Саша), там висели работы позднего Михаила Ларионова – вялый и скверный импрессионизм, а рядом с ним тоже довольно вялый и скверный импрессионизм Александра Герасимова. Понятно, что Александр Герасимов в данном случае творил в стол, для себя, а вот Ларионов пережил уже лучизм как предельный вариант импрессионизма и пришел вот к этому. Они висели рядом, и, видимо, это означало: «несмотря на политические противоположности, несмотря на разные судьбы, художник эмиграции и художник официоза смыкаются в каком-то визуальном единстве».

Можно ли делать художественные выставки, когда у нас есть такой материал, или же мы все-таки должны думать не только об экспликациях, но и о документах?

Надя Плунгян – То есть вам кажется такое выстраивание контекста некорректным?

Анна Толстова – Да, мне это кажется чудовищно некорректным.

Надя Плунгян – Думаю, для меня есть огромная разница между выставкой и художественным сообщением как таковым. Я не назвала бы Ларионова скверным импрессионистом: последние вещи Ларионова мне кажутся сейчас просто недооцененными, это то, что Валя сказал про позднего Кузнецова. Думаю, проблема в том, что мы воспитаны в парадигмах советского искусствознания, которые не дают нам эти вещи толком рассмотреть. Я сейчас занималась художником Сергеем Романовичем, который с Ларионовым тесно соотносился, в поздние годы в том числе – такой интересный вариант экспрессионизма, и тоже построенный на лучизме, связанный с Маковцем. Но этот сегмент советского искусства особо не описан, еще предстоит найти рамку для такой живописи. Конечно, сравнение с Александром Герасимовым несправедливо, но эту тему имеет смысл разбирать и исследовать.

Валентин Дьяконов – Это важная тема. Это то, о чем Саша говорила – Бурлюк с букетами, Зернова с букетом. В этом на самом деле есть что-то важное. Вечная Россия. Историческая Россия. (Смех в зале.) Нет, просто какая-то исчерпанность – и герасимовская, и ларионовская – но это две разные исчерпанности.

Надя Плунгян – Может, это исчерпанность модернистской программы?

Валентин Дьяконов – Может быть. А, может, букет – это такая жирная точка.

Александра Новоженова – Мне не кажется, что это точка. Букет – это то, что делает художник, чтобы оставаться собой. Это линия измерения неполитического профессионализма. Для художника букет – это не сюжет, а просто упражнение на то, как соотноситься с миметическими объектами. И мне эта тема дико интересна. Потому что на протяжении всего их творчества, время от времени возникает букет. Они пишут его дома, в выходные, просто чтобы не терять форму. Но ведь именно ОСТовцы выживают после падения соцреализма, в 1960-е они снова полны энергии. Именно ценности ОСТа ложатся в основу обновления этого искусства. Они как раз пережили всех этих мАХРРовых соцреалистов и реконтекстуализировались совершенно по-новому. И это дико интересно.

Надя Плунгян – Нам нужно сделать выставку ОСТ, выставку АХРР.

Александра Новоженова – Но, может быть, политически верным было бы делать выставку соцреализма вообще без этих картин?

Анжелина Лученто – Была же бумажная архитектура, можно начать с бумажной выставки. Мне кажется, мы вполне можем собрать в одной книге несколько бумажных выставок.

Валентин Дьяконов (оглядываясь) – Можно в этой галерее и сделать.

1. Силина М. Соцреализм против романтики реализма. Что такое советское искусство 1925–1945 годов? // АРТГИД : интернет-ресурс об искусстве. 2015. 10 дек. URL: http://artguide.com/posts/932

2. Дьяконов В. Стиль репрессионизм // Коммерсант.ru : ежедн. интернет-изд. 2015. 11 нояб. URL: http://kommersant.ru/doc/2850691

3. Дьяконов В. Дефиле на крови // Коммерсант.ru : ежедн. интернет-изд. 2015. 16 дек. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2877844

4. Новоженова А. Изысканный труп: постскриптум к выставке «Романтический реализм» и дискуссии вокруг нее // COLTA.RU : независимое СМИ о культуре и обществе. 2015. 4 дек. URL: http://www.colta.ru/articles/art/9440

5. Речь идет о выставке «Моя история. XX век. От великих потрясений к великой Победе», которая была организована Патриаршим советом по культуре и прошла на втором этаже московского Манежа одновременно с «Романтическим реализмом» (см. статью А. Новоженовой).

6. Виктория Ломаско (род. 1978 ) – художник, куратор. C 2008 года разрабатывает жанр «графический репортаж», существовавший в дореволюционной и советской России и исчезнувший после развала СССР. Опирается на традиции российского репортажного рисунка (блокадные, концлагерные, военные альбомы). Автор лекций и статей о репортажной графике. Как художник-активист сотрудничает со СМИ и правозащитными организациями.

7. Выставка феминистских графики и стрит-арта, переросшая в серию выставок. Первая выставка прошла с 12 октября по 12 ноября 2012 года в Fabrika H&G на бывшей территории «Красного октября». Совместная кураторская работа Виктории Ломаско и Надежды Плунгян. Проект можно отнести к сепаратистскому феминизму – все работы созданы художницами-женщинами.

8. Янковская Г. Искусство, деньги и политика: художник в годы позднего сталинизма. Пермь, 2007.

9. Силина М. История и идеология. Монументально-декоративный рельеф

1920–1930-х годов в СССР. М., 2014.

10. Морозов А. Конец утопии. М., 1994.

11. Выставка «Рабочий и колхозница: личное дело». 16 декабря – 28 февраля 2016, МВЦ «Рабочий и колхозница».

.%201942.jpg)