- Текст:Чарльз Дженкс18 декабря 2019

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

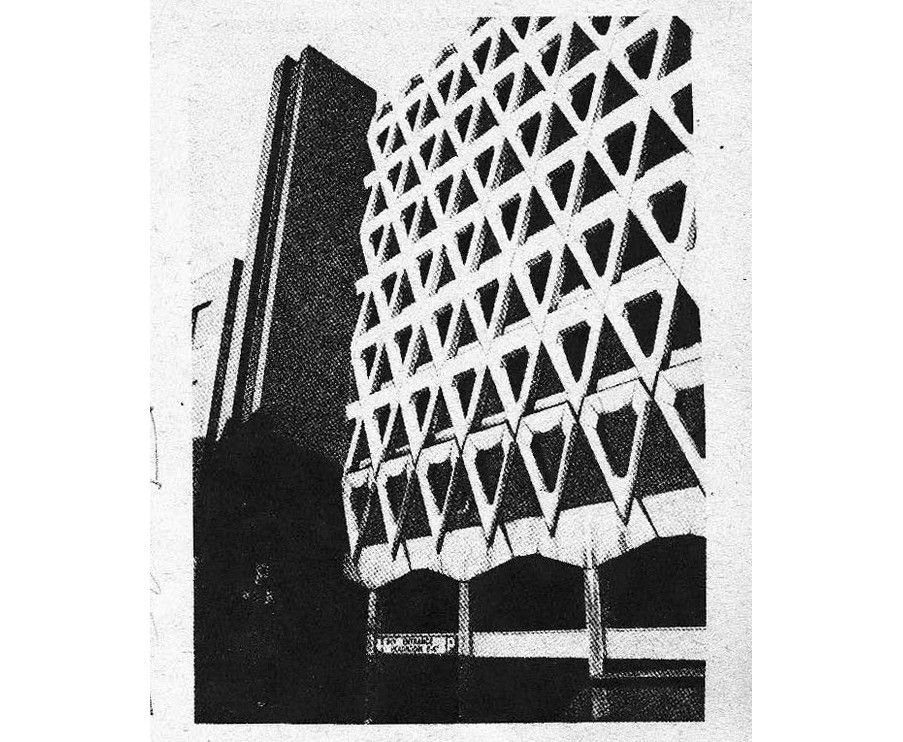

Люди неизменно воспринимают то или иное здание, сопоставляя его с отличным или с подобным ему объектом, т. е. как метафору. Чем непривычнее современное здание, тем больше его будут сравнивать метафорически с тем, что уже известно. Эта подгонка одних впечатлений к другим — свойство всякой мысли, в особенности творческой. Так, когда бетонные решетки предварительного изготовления были впервые использованы в зданиях в конце 50-х годов, в них видели «терки для сыра», «ульи», «цепные изгороди», в то время как десятью годами позже, когда они стали нормой в определенном типе строительства, их стали рассматривать в связи с определенной функциональной принадлежностью: «они похожи на многоэтажные городские гаражи для легковых машин». От метафоры к клише, от неологизма через постоянное повторение к архитектурному знаку — таков непрерывный путь, который проходят новые, успешно входящие в жизнь формы и технические изделия.

Саусбэнк (Южный Берег Темзы), Лондон, 1976 г. Слева направо: зал королевы Елизаветы, Ройал Фестивал-холл и Шелл Тауер ведут каждый свою отчетливую партию в целом невнятном «разговоре». Каждый блок посылает самостоятельное, пусть безгласное, сообщение о том, что он является «важным» монументом некоего вида

Типичными отрицательными метафорами, которые использовались публикой и критиками, такими, как Луис Мамфорд, для порицания современной архитектуры были: «картонная коробка», «коробка для ботинок», «упаковка для яиц», «шкаф для картотеки», «клетчатая бумага». Такие сравнения подбирались не только вследствие их бранного, механистического оттенка, но и потому, что были глубоко заложены, прочно закодированы в культуре, которая стала чувствительна к призраку 1984 г. Эта очевидная позиция развивается, как мы увидим, в нескольких любопытных аспектах.

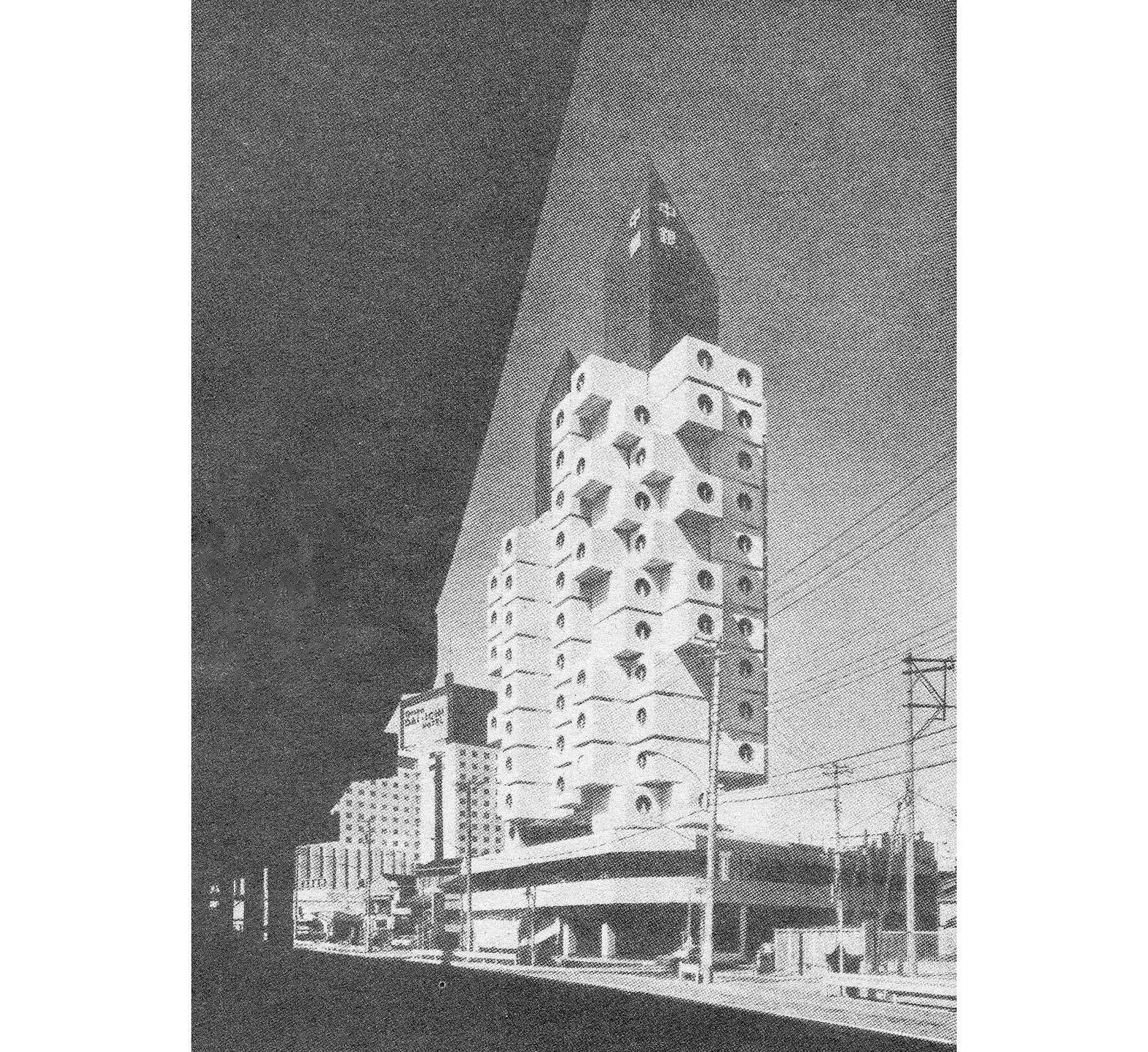

Один из них стал очевидным во время моей поездки в Японию к архитектору

Кисё Курокава. Мы отправились осматривать его новую собранную из

транспортируемых объемных блоков-квартир жилую башню в Токио, общий облик

которой был совершенно необычен. Создавалось впечатление, что она сложена из

кусков сахара, или даже более того — она напоминала поставленные одна на другую

стиральные машины, потому что все белые кубы имели в центре круглые окна. Когда

я заметил, что эта метафора несет в себе не свойственные для жилья оттенки,

Курокава выказал удивление: «Это не стиральные машины, это клетки для птиц.

Видите ли, в Японии мы делаем домики для птиц — скворечники в виде бетонных

ящиков с круглыми отверстиями и вешаем их на дерево.

«Я построил эти птичьи гнезда для путешествующих бизнесменов, которые приезжают в Токио, для холостяков, залетающих сюда так часто со своими птичками». Очень остроумный ответ, возможно, экспромт, но очень точно подчеркнувший разницу смысловых кодов нашего визуального восприятия.

Кисё Курокава. Накагин, Кипсул-Билдинг, Токио. 140 капсул-блоков были доставлены на стройплощадку подняты на двух бетонных стволах. Каждая жилая единица имеет встроенную ванную комнату, стереомагнитофонную аппаратуру, калькуляторы и другие полезные для бизнесмена устройства. Метафора поставленных друг на друга кирпичей или кусков сахара появляется вновь примерно через каждые пять лет с тех пор. как ее предложил в 1922 г. Вальтер Гропиус. Полутона здесь неопределенны: у одних они всегда вызывают мысль о строгой упорядоченности, у других — о единстве в разнообразии итальянского города на холме

Эта разница еще отчетливее обнаруживается в хорошо известной визуальной иллюзии — знаменитом рисунке «зайца-утки», который сначала можно увидеть одним способом, а затем другим.

Поскольку всем нам хорошо известны визуальные коды обоих животных, а сейчас, быть может, мы уже знаем даже код монстра-гибрида с двумя головами, мы сможем воспринять этот рисунок в одном из трех смысловых вариантов. Какой-то один вариант может доминировать в зависимости от силы кода или от того ракурса, под которым мы впервые видим рисунок. Добиться дальнейших, более отдаленных трактовок прочтения рисунка — «кузнечные меха» или «замочная скважина» и т.д. — сложнее потому, что эти коды в рисунке слабее, они не столь отчетливо выражены, как предыдущие и менее характерны — по крайней мере для нашей культуры. Таким образом, суть дела заключается в том, что границы кодов, обусловленные обучением и культурой, определяют способ прочтения, и существуют различные коды, среди которых некоторые могут быть конфликтны для разных субкультур. В самом обобщенном смысле можно говорить о существовании двух больших субкультур: для одной из них характерен некий новый код, связанный с обучением и идеологией «нового движения», для другой — традиционный код, основанный на повседневном постижении каждым человеком обычных архитектурных элементов. Как я упоминал, имеются очень веские причины рассогласования этих кодов и рациональной шизофреничности, раздвоенности архитектуры как с точки зрения ее создания, так и восприятия. Поскольку в некоторых зданиях зачастую объединяются различные коды, их можно рассматривать как смесь метафор, в том числе с противоположным смыслом, например, «гармоничный, хорошо спропорционированный, чистый объем», созданный современным архитектором, становится для публики «коробкой для ботинок» или «шкафом для картотеки».

Бетонные решетки, сейчас являющиеся знаком парковочного гаража, были впервые использованы в американских офисах в конце 50-х годов. Здесь они несут внешние нагрузки и маскируют автомобили. Несмотря на то что «терка для сыра» уже не воспринимается больше как метафора «терки для сыра», сборная решетка все еще в редких случаях используется в офисах. Обозначает ли она гараж или офис, зависит от частоты ее использования

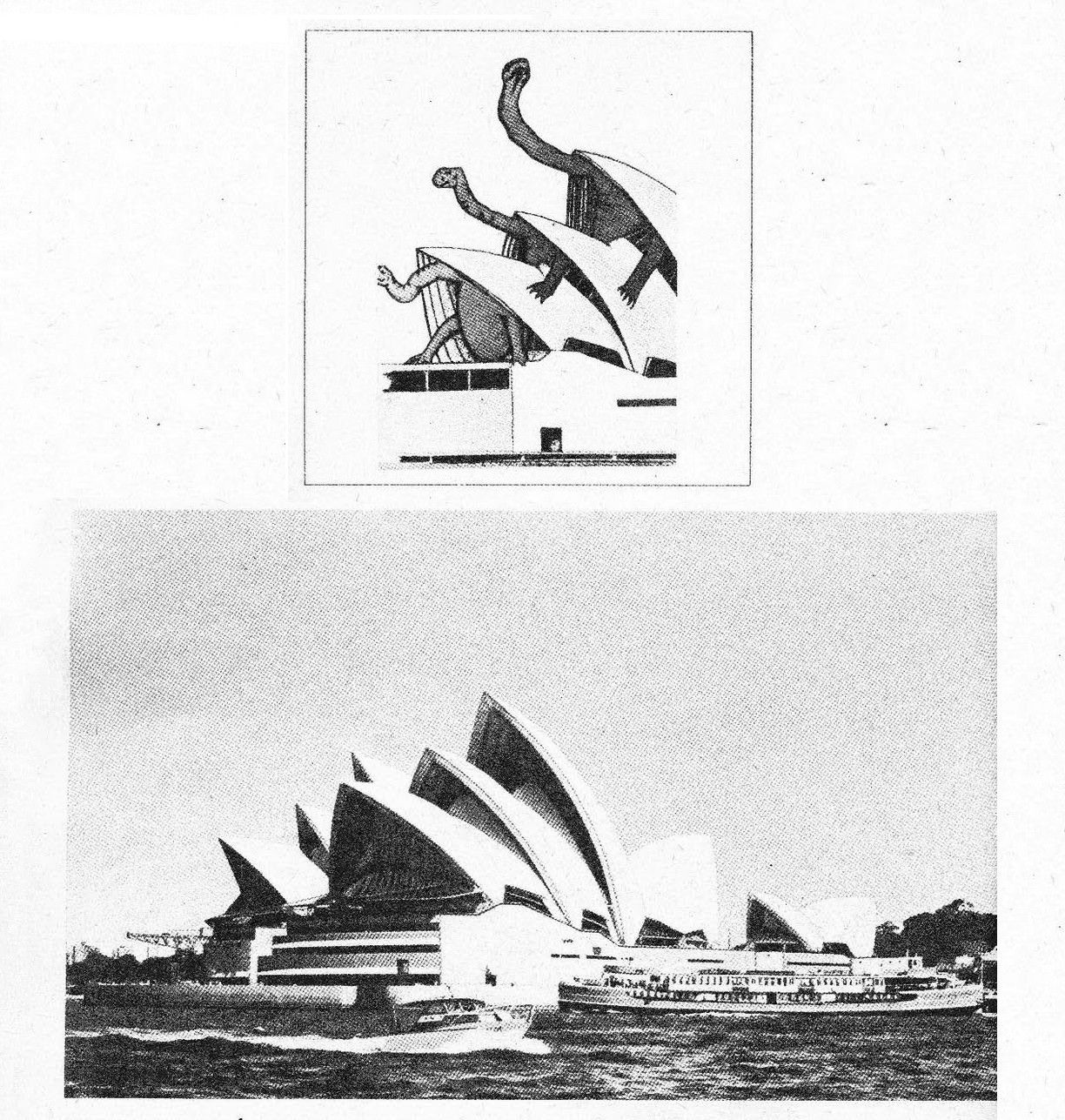

Одно современное здание — оперный театр в Сиднее — вызвало невиданное изобилие метафорических трактовок как в широкой, так и в профессиональной прессе. Причины этого заключаются опять-таки в том, что формы были и необычными для архитектуры, и в то же время вызывающими иные визуальные образы. Большинство метафор было связано с органическим миром: архитектор — Йорн Утцон — показал, как оболочки здания напоминают и о сферической поверхности (подобно «долькам апельсина»), и о крыле летящей птицы. Они ассоциируются также, очевидно, с белыми морскими раковинами, и именно эта метафора, а также сравнение с белыми парусами, которые полощутся вокруг Сиднейской бухты, стали журналистскими штампами. Здесь всплывает другой очевидный вариант с неожиданным смыслом, интерпретация архитектурных метафор более эластична и больше зависима от местных кодов, чем интерпретация метафор разговорного или письменного языка.

Карикатура, созданная студентами-архитекторами к официальному открытию здания королевой Елизаветой (из журнала «Архитектура в Австралии») / Сиднейский оперный театр. Ракурс взмывающих и рушащихся оболочек; еще одна интересная двусмысленностью метафор наряду с другими смешанными метафорами. Здание отблескивает и отражает облака

Некоторые критики отмечали, что накладывающиеся одна на другую оболочки напоминают бурный рост цветка — развертывающиеся лепестки, а австралийские студенты-архитекторы изобразили эти же самые формы в виде карикатуры — «черепахи, которые занимаются любовью». С некоторых точек зрения видятся неистово смятые, разбитые вдребезги формы — пронзает ассоциация «дорожное столкновение, выживших нет»; и одновременно те же самые картины опять вызывают возможные органические метафоры типа «рыбы, пожирающие друг друга». Этому истолкованию способствуют блестящие чешуйчатые элементы покрытой глазурованными плитками поверхности, которые хорошо видны вблизи. Самая экстраординарная метафора, к которой, однако, австралийцы непонятным образом привязаны — это стычка монахинь. Все эти оболочки, обращенные навстречу друг другу в двух противоположных направлениях, настолько напоминают головные уборы и облачения двух враждебных монашеских орденов, что в конце концов напрашивается до дикости невероятная мысль о том, что это может быть схватка матерей-настоятельниц. Остроумие определяют как «неожиданное сочетание идей», и чем невероятнее, но острее это соединение, тем больше оно поражает и остается в памяти. Остроумное здание — это то, которое рождает у нас необычные, но убедительные ассоциации.

С очевидностью возникает вопрос, насколько подходят эти метафоры к функции

здания и его символической роли. Сосредоточиваясь на этом аспекте и временно

отвлекаясь от других, например стоимости (австралийцы приблизительно в 20 раз

превысили первоначальную смету на сооружение своей смешанной метафоры), мы

можем прийти к следующему выводу. С одной стороны, органические метафоры очень

подходят для культурного центра, образы, символизирующие рост, особенно

соответствуют смыслу творчества. Здание летит, плывет, плещется, изгибается и

раскрывается, подобно живому растению. Прекрасно. Возможно, если бы здание было

названо Австралийским Культурным центром (а не оперным театром Сиднея) и

служило символом освобождения Австралии от англо-саксонской зависимости

(подавляющего влияния Британии и Америки), тогда эта интерпретация могла бы

стать более понятной. Мы могли бы тогда увидеть эти необычные метафоры в их

самом положительном смысле — в качестве символов того, что Австралия покончила

с колониальным конформизмом и провинциализмом.

Однако возникают сомнения. Мы знаем, что здание было спроектировано европейцем (а не австралийцем) как оперный театр, но ни с экономической, ни с функциональной точек зрения не проявляет себя в жизни так, как было задумано в проекте. Поскольку знание этого обстоятельства есть составная часть кода, с помощью которого мы постигаем и оцениваем здание, наше суждение о нем не может избежать пагубного влияния такого рода знания. Это отчасти напоминает разглядывание рисунка «утки-зайца»: наше восприятие направляется и формируется кодами, основанными на предыдущем опыте. Невозможно в полной мере составить суждение о здании, не принимая в расчет злополучной «истории с Сиднейским оперным театром», не вспоминая об увольнении архитектора, о стоимости строительства и так далее. Таким путем эти конкретные специфические факты тоже оказываются в ряду того, что символизируют «экстравагантные» оболочки.

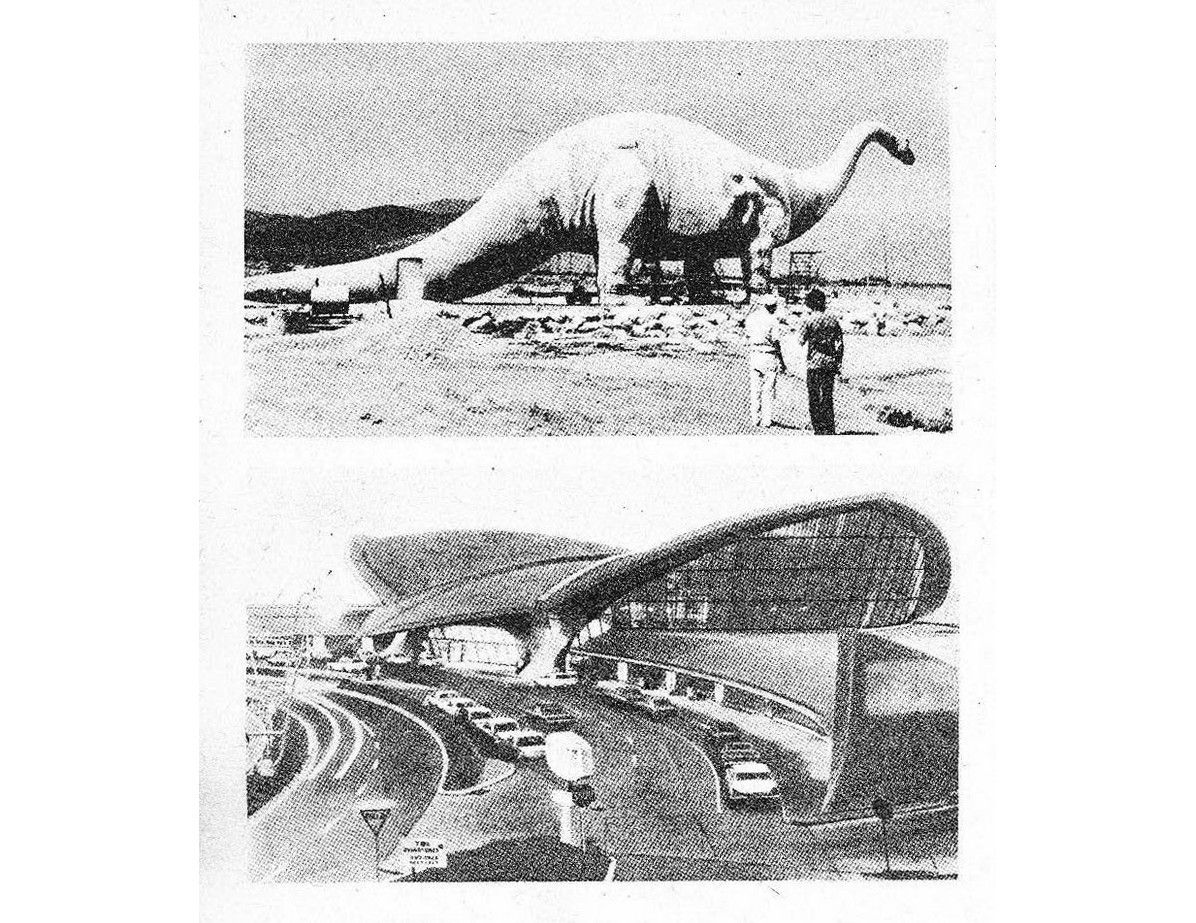

Динозавр. Лос-Анджелес. 1973. Лавка древностей, в которой действительно, среди прочего продается несколько старых костей. Лос-Анджелес изобиловал поп-архитектурой в 20-е и 30-е годы, но большая часть ее была вытеснена коммерческими символами поверхностного характера, например «гамбургерами» Мак-Дональда

Некоторые апологеты «новой архитектуры» критиковали Оперный театр по другим причинам: как произведение буквальной коммуникации здание мало говорит и много скрывает. Под оболочками невозможно распознать различные театры, рестораны, выставочные залы — именно поэтому здание так раздражало некоторых архитекторов, воспитанных в традициях экспрессивного функционализма. Они желают видеть каждую функцию, воплощенную в самостоятельном четком объеме, который в идеале является внешним выражением этой функции, например, как зрительный зал. Они бы спроектировали это здание в виде совокупности самостоятельных коробчатых объемов и трапециевидных форм (принятое в архитектуре «нового движения» «слово» для зрительного зала). Здание нарушает этот код, как часто делала классическая архитектура, маскируя действительные функции обобщенными внешними формами. Можно спорить, оправдано ли такое затемнение остроумием и уместностью органической метафоры. Я думаю, что да, другие, однако, стали бы отрицать это.

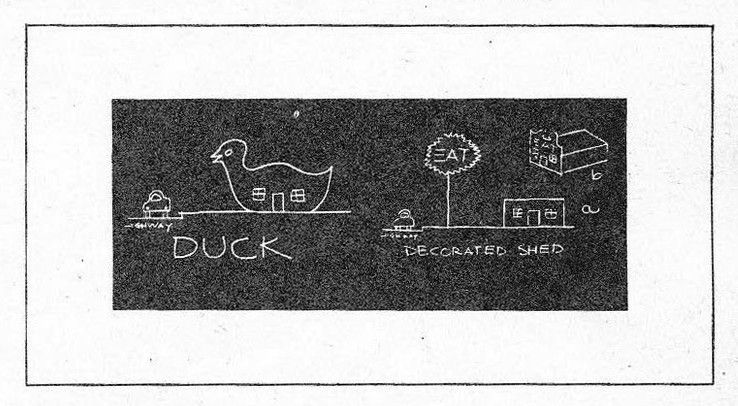

Возможно, одним из них был бы Роберт Вентури, который также отталкивается от положения, что архитектуру следует рассматривать как коммуникацию, но приходит к выводам, отличным от моих. Он утверждает, что здание должно выглядеть, как «декорированный сарай, а не как утка. «Декорированный сарай» — это простое укрытие со знаками, прикрепленными подобно рекламным щитам, или обычными украшениями типа фронтона, символизирующего вход; в то же время «утка» для него — это здание, которое самими своими формами напоминает о собственной функции (например, здание в форме птицы, где продаются приманки для уток), или современное здание, где конструкция, внутренняя структура и объем становятся украшением. Ясно, что Сиднейский оперный театр для Вентури — утка, и он стремится исключить эту форму выражения, поскольку считает, что ее значение было преувеличено «новым движением». Я не согласился бы с этим историческим приговором и выдвинул бы еще большие возражения против позиций, которые стоят за ним. Вентури, подобно типичному модернисту, которого он хотел бы сменить, прибегает к тактике исключающей инверсии. Он отсекает целую область архитектурной коммуникации, а именно здания-утки (технически выражаясь — иконические знаки), с тем, чтобы сделать предпочитаемый им вариант — декорированные сараи (символические знаки более значимым). Таким образом, нас призывают (и опять это делает модернист) во имя рациональности пойти по пути исключения, упрощения. Ясно что нам необходимы все способы коммуникаций, которые есть в нашем распоряжении, а не два или три, но как раз модернистская приверженность к «архитектурным уличным боям» ведет именно к такому сверхупрощению, а не к сбалансированной теории обозначения.

Во всяком случае, в качестве здания-утки Сиднейский оперный театр все-таки

ставит некоторые трудные проблемы из-за отсутствия в нем общепринятой

символики, и этот пункт выявляет Bed экстремизм позиции Вентури. Хотя

органически метафоры в принципе подходят для культурной центра, они не

подкрепляются общепринятым! знаками, берущими начало в местном австралийском

стиле, и поэтому получают ошибочное истолкование. Скорее, они происходят из

широко распространенного среди современных архитекторов формалистического

движения, к которому больше подходит термин — сюрреалистическое. Здесь, как в

картине Магритта (яблоко, которое разрастается и заполняет все пространство

комнаты), смысл воспринимаемого поражает, но тем не менее остается загадочным,

совершенно ускользающим. Что кроме примитивного и возбуждающего пытается

сказать Утцон? В самом деле, что кроме символов творчества означают все эти

паруса, раковины, цветы, рыбы и монахини? Очевидно, наши эмоции возникают

самопроизвольно, по своим законам, и нет определенной точки, в которой сходятся

все эти значения. Они витают в нашем сознании и пересекаются где попало,

подобно сладостным грезам, следующим за чрезмерным увлечением.

Тем не менее они доказывают общую позицию в отношении коммуникации: чем больше метафор, тем величественнее драма, и чем тоньше они задуманы, тем глубже тайна. Смешанная метафора сильна, как знает каждый, изучающий Шекспира, но метафора, намекающая, наводящая на мысль, поистине обладает мощью.

Роберт Вентури. «Утка» против Декорированного сарая». Вентури предпочитает декорированные сараи, потому что они, как он утверждает, способны к более эффективной коммуникации, а современные архитекторы слишком долго проектировали только «уток». В терминах семиотики «утка» — иконический знак, так как означающее (форма) имеет некоторые общие аспекты с означаемым (содержание). Декорированный сарай зависит от приобретенных значений — надписей или декораций, которые являются символическими знаками

В архитектуре обозначить метафору в лоб — зачастую значит убить ее. Когда

киоски, где продаются горячие сосиски «хот догз», делают в форме этих «хот

догз», остается мало простора для работы нашего воображения и подавляются все

остальные метафоры: не возникает мысли даже о гамбургерах — бутербродах с

горячим бифштексом. Однако даже этого рода однозначные метафоры, вся эта

поп-архитектура Лос-Анджелеса по-своему дает пищу нашему воображению и имеет

свои собственные коммуникативные возможности. Во-первых, привычный размер и

контекст так невероятно искажаются, что самый обыкновенный объект, например,

пончик, приобретает серию возможных значений, не связываемых обычно с этим

съедобным предметом. Когда он раздувается до 30 футов, конструируется из дерева

и взгромождается на небольшое сооружение, он становится объектом Магритта,

вытесняющим жильцов из дома. В чем-то враждебный и угрожающий, он является тем

не менее символом вкусных завтраков и Gemiitlichkeit (уют — нем.).

Во-вторых, архитектура, создаваемая из подобных знаков, несет недвусмысленные сообщения тем, кто проезжает по городу со скоростью пятьдесят миль в час. В отличие от многих современных зданий эти иконические знаки говорят о своих функциях с точностью и юмором. Их буквализм, как он ни инфантилен, выражает подлинную суть дела, которая затемнена в работах Миса, и последовательное восприятие ряда подобных знаков доставляет всем (не исключая детей) определенное удовольствие. Вопреки мнению Вентури, нам нужно больше уток, современные архитекторы недостаточно пропагандировали их.

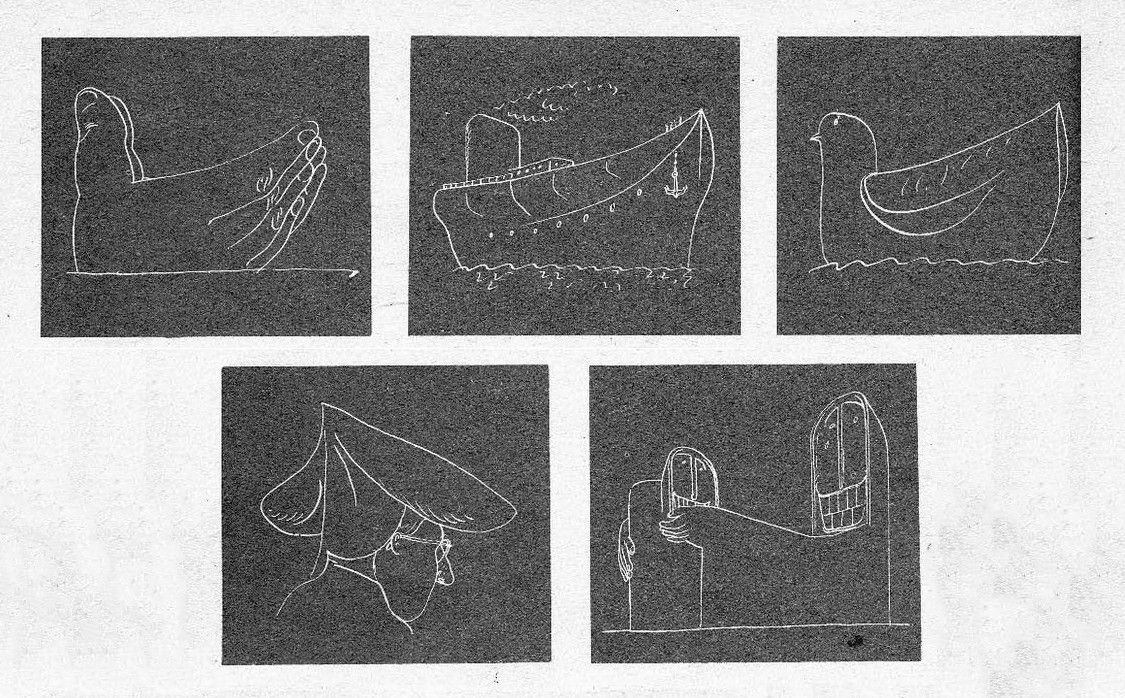

Одним из тех, кто пытался это сделать, был Ээро Сааринен. Сразу же после того, как он, присудив на конкурсе первую премию утцоновскому оперному театру, вернулся в Америку, он запроектировал свой собственный вариант здания из криволинейных оболочек. Аэровокзал TWA в Нью-Йорке — это иконическое изображение птицы и, в расширенном смысле, воздушного полета вообще. В деталях и переплетении изгибающихся поверхностей и линий пассажирских выходов и пересечений эта метафора разработана особенно искусно. Опорная конструкция напоминает ногу птицы, водосток превращается в зловещий клюв, пересекающий внутреннее пространство, висячий мост, покрытый кроваво-красным ковром, уподобляется, я полагаю, легочной артерии. Здесь образные значения сочетаются соответствующим и тщательно продуманным образом, заостряя общепринятую метафору полета; взаимодействие этих значений создает многозначно работающее произведение архитектуры.

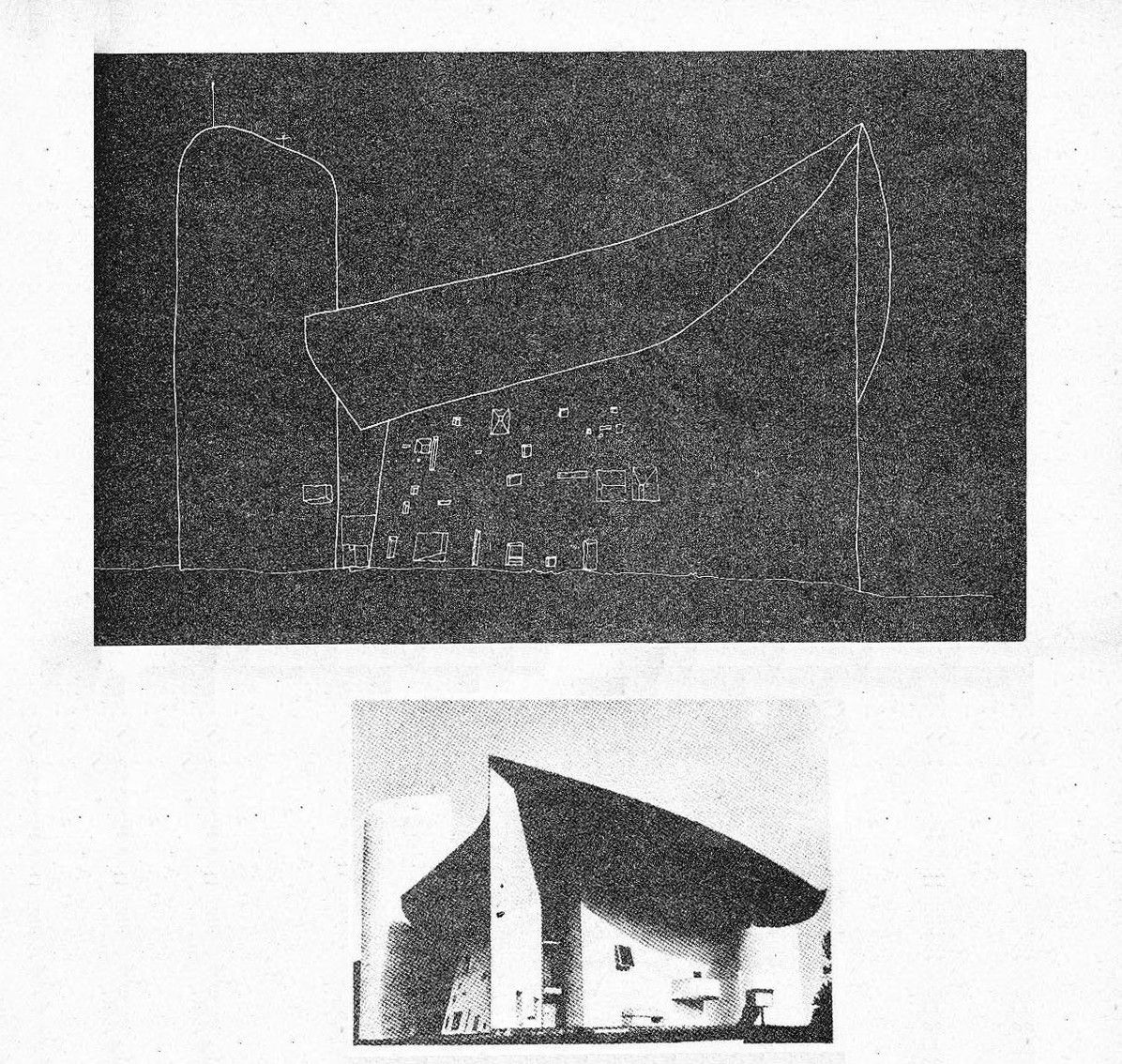

Наиболее эффективное использование наводящей на мысль, намекающей метафоры, которое известно мне в современной архитектуре, — это капелла Ле Корбюзье в Роншане, которая сравнивалась со всякого рода вещами, начиная от белых микенских домов и кончая швейцарским сыром. Сила ее частично объясняется этой способностью наводить на мысли — означать много различных вещей сразу. Например, вид с юга смутно напоминает об утке (опять этот известный персонаж современной архитектуры), но также может навести на мысль о корабле, и, не без оснований, пожалуй, о руках, сложенных в молитве. Визуальные коды, которые принимают здесь как элитарные, так и популярные значения, работают в основном на уровне подсознания — в отличие от сосисочных ларьков. Мы читаем эти метафоры сразу же, без труда и, несомненно, мастерство художника зависит от его способности вызвать к жизни наш запас визуальных образов так, чтобы мы даже не осознали его намерение. Возможно, для него это тоже в некотором роде подсознательный процесс. Ле Корбюзье допускал лишь две метафоры, обе они понятны лишь посвященным: «визуальная акустика» изогнутых стен, форма которых реагирует на свет четырех сторон горизонта, как если бы лучи света были «звуками», откликающимися в антифоне, и форма «панциря краба» — для крыши. Однако здание имеет гораздо больше метафор, так много, что оно слишком закодировано, насыщено возможными интерпретациями. Это объясняет, почему такие критики, как Певзнер и Стирлинг, нашли здание столь огорчающе беспорядочным, а другие — таким загадочным. Кажется, что здание намекает на некие особые ритуальные значения, оно выглядит как храм какой-то очень мудреной секты, достигшей высокого уровня метафизической софистики, но мы между тем знаем, что это просто часовня для пилигримов, созданная человеком, который верил в естественную религию, пантеизм.

Ле Корбюзье. Капелла Роншан, Франция, 1955 г. Вид с юго-востока. Здание перенасыщено визуальными метафорами. ни одна из которых не воспринимается как совершенно явная. Именно поэтому здание как будто всегда готово сказать нам нечто, чего мы даже не можем точно определить. Это сравнимо с состоянием, когда слово как бы вертится у нас на языке, а вспомнить его мы никак не можем

Другими словами, Роншан завораживает; мы спотыкаемся об этот розетский камень, обломок ушедшей цивилизации, и каждый раз, расшифровывая знаки на его поверхности, последовательно постигаем значения, которые, как известно, не относятся ни к одной определенной сфере социальной практики. Ле Корбюзье настолько перенасытил свое здание метафорами и так точно соотнес одну часть с другой, что кажется, будто значения были отшлифованы бесчисленными поколениями, вовлеченными в ритуал: нечто столь же богатое, как утонченные сооружения ислама и точная иконология синтоистских храмов. Как тщетно, как приятно наслаждаться этой игрой значений, которая по преимуществу основывается, как мы знаем, на яркости воображения.

Другое современное здание, в котором благодаря его необычной форме кристаллизуется серия метафор, — это Тихоокеанский дизайн-центр в Лос-Анджелесе. Здание известно в округе как «Голубой Кит». В противоположность капелле Роншан и аэровокзалу TWA здесь использованы линейные формы и навесная стена из трех различных типов стекла, но тем не менее эти привычные элементы в силу необычного обращения с ними вызывают непривычные ассоциации: «айсберг», «кассовый аппарат», «авиационный ангар» и самая подходящая — «штампованные архитектурные обломы» (недаром это центр декораторов интерьера и дизайнеров).

Эти метафоры могут быть совершенно буквально прочитаны во внешних очертаниях и в разрезе здания, чего нельзя сказать об образе «Голубого Кита», на который могут натолкнуть только цвет и масса сооружения. И все же это любимое прозвище. Почему? Потому что по случайности в ресторане поблизости вход сделан в форме пасти огромного голубого кита и потому, что в окружающей мелкомасштабной застройке микрорайона здание воспринимается левиафаном, заглатывающим всех мелких рыбешек (в данном случае мелкие заведения декораторов). Другими словами, два имеющих отношение к местной ситуации кода: большой масштаб и ассоциативная связь с местным рестораном обеспечила превосходство над более вероятными метафорами авиационного ангара или архитектурного облома; это хороший пример того, как трактовка архитектуры еще в большей простоять 300 лет, способ его восприятия и использования людьми может меняться каждое десятилетие. Выло бы извращением перелистать сонеты Шекспира, заменить его любовную лирику письмами ненависти, читать комедию как трагедию, но совершенно допустимо вешать белье на украшающие здание балюстрады, превращать церковь в концертный зал и пользоваться зданием каждый день, не глядя на него (это фактически норма). Архитектура часто воспринимается без внимания или же с величайшим предубеждением сердца и ума — прямо противоположно тому, как следует воспринимать симфонию или произведение степени, чем, скажем, поэзии, находится во власти воспринимающего.

Метафоры ТДЦ. предложенные на семинаре по архитектурной семиотике в Калифорнийском университете (1976 г.), нарисованные Комраном. Путем голосования был установлен следующий порядок метафор с точки зрения их правдоподобия: 1) авиационный ангар: 2) штамповка иди: архитектурный облом: 3) здание станции или вокзала; 4) модель здания: 5) склад: 6) голубой айсберг: 7) тюрьма: 8) детские кубики или головоломка. Тот факт, что так много метафор оказались связанными с реальными типами зданий (например, «станция или вокзал»), показывает, что ТДЦ вызывает в памяти некую другую архитектуру

Архитектура как язык более податлива, чем язык разговорный, и подчинена изменениям краткоживущих кодов. В то время как здание может искусства. Отсюда следует, что помимо всего прочего, архитектор должен так насытить свои здания кодами, с избытком используя общепринятые знаки и метафоры, чтобы его произведение осуществляло задуманную коммуникацию и продолжало жить, невзирая на трансформации быстро изменяющихся кодов.

Как это ни удивительно, но многие современные архитекторы отрицают этот наиболее мощный метафорический уровень значения. Они находят его нефункциональным и личным (субъективным), буквальным и неясным, чем-то не поддающимся сознательному контролю и уместному использованию. Вместо этого они концентрируют внимание на рациональных, по общему мнению, аспектах проектирования — стоимости и функции в их узком понимании. В результате их неумышленные метафоры метафорически мстят им и наносят удар в спину: их здания в конечном итоге выглядят как метафоры функции и экономики и как таковые осуждаются. Положение, однако, должно измениться, так как и социологические исследования, и архитектурная семиотика свидетельствуют об объективности всеобщего отклика на метафору. Здесь гораздо большее поддается предсказанию и контролю, чем думали архитекторы; и поскольку метафора играет главенствующую роль в общественном одобрении или осуждении зданий, можно быть уверенным, что архитекторы примут это во внимание, хотя бы лишь в интересах собственного благополучия. Метафоры, которые прочитываются через принятые визуальные коды, различны для разных групп, но они могут быть внятно, если не точно, установлены для всех этих групп в обществе.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: