Благодаря своей обширной архитектурной практике архитектор Андрей Боков написал книгу «Культурное пространство», в которой он рассматривает культурное пространство как целостную, взаимосвязанною реальность, охватывающую весь рукотворный мир. В главе «Категории культурного пространства» автор выделяет категории Интро и Экстра. Первая связана с внутренней, устойчивой средой культуры, определяемой традициями и локальными особенностями. Вторая — с внешним, изменчивым влиянием, привносящим новые смыслы и формы. Как эти силы взаимодействуют, создавая уникальный ландшафт культуры, читайте подробнее в материале.

Категории культурного пространства: Интро и Экстра

- Текст:Андрей Боков2 апреля 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Пространства «интроверты» и «экстраверты», закрытые и открытые, не нуждаются в особых определениях. Они легко идентифицируются интуитивно и обнаруживаются на всех уровнях от дома до страны. «Интро» и «Экстра» — это комплексы, агрегаты, физические образования с принципиально разным внутренним устройством и отношением к окружению. В основании Экстра и Интро лежат разные типы пространства и пространственного поведения, разные сущности, отличаемые как движение и пребывание, обращенность наружу и внутрь. Полная противоположность становится условием теснейшей связи между этими сущностями, что описывается простым примером. Площадь или улица является открытым пространством, связью, коммутатором магазинов, ресторанов и гостиниц, расположенных по периметру в окружающих домах. Но, как только на площади начинается цирковое представление или когда улица становится местом шествий, парадов или сезонной торговли, когда окружающие дома превращаются в места для зрителей или в нейтральный, сопровождающий фон, открытое пространство закрывается и из посредника делается главным, основным целевым компонентом.

Интроверты имеют четкие границы и сосредоточены на себе. Экстраверты обращены вовне и настроены на преодоление рубежей. Интроверты и экстраверты — порождения разных взглядов на пространство. Для одних мир состоит из путей и дорог, другим он представляется совокупностью стен и границ. И у стен, и у дорог свой характер и своя логика, которыми определяется морфология пространства, его разделение и объединение. Экстра и Интро не встречаются в чистом виде. Они присутствуют в разных сочетаниях, обычно отмеченных доминированием тех или иных признаков. В большинстве случаев справедливо говорить о степени открытости, о действенности и числе внешних, исходящих связей и о степени закрытости, определяемой эффективностью и числом стен, границ, рубежей.

Это значит, что центр города более открыт, чем любой из окружающих этот центр районов, что город более открыт, чем деревня, что столица более открыта, чем провинциальный город, а глобальный город более открыт, чем национальные и региональные столицы. Примеры закрытых образований легче искать в истории, когда созданию стен и укреплений уделялось несравнимо больше внимания, чем строительству дорог, и когда семейный дом являлся вполне реальной, а не метафорической крепостью.

В зависимости от выбранных акцентов, от «оптики», культурный ландшафт предстает или множеством закрытых, дискретных единиц, или непрерывным потоком открытых пространств. Одни видят дом совокупностью вестибюлей, лестниц и коридоров, другие замечают лишь места пребывания, комнаты и залы. Для одних город — это сеть улиц, для других набор кварталов. Одни видят на картах узлы и магистрали, другие замечают межмагистральные территории. Для одних реки и железные дороги — коммуникации, для других непреодолимые барьеры.

Снаружи и изнутри города выглядят по-разному. На географической карте это открытые, узловые образования, точки с расходящимися в разные стороны магистралями. А на своем генплане город предстает закрытым и завершенным, с четкими границами, внутри которых в первую очередь обнаруживается центр с окаймляющими, охватывающими его поясами или зонами. Открытость и закрытость, Экстра и Интро, тесно связаны и взаимно предопределены как дом и улица. Материальным, физическим воплощением этой связи становятся особые промежуточные устройства, пространства-посредники, «открыто-закрытые». Это ворота, входы-выходы, обрамленные, акцентированные и превращаемые в целые сооружения вроде портиков, лоджий, балконов, колоннад и аркад. «Город-окно» — Петербург, портовые города — «ворота страны» — метафоры лишь отчасти, по сути, это те же пересечения важнейших границ и путей, места встречи Экстра и Интро.

Открытое и закрытое взаимоопределяет друг друга. Связь этих противоположностей такова, что им удобнее и проще выражать, предъявлять свою сущность через диалог, спор и конфликт с оппонентом. Безграничная пустыня и бескрайний океан рассказывают об открытости менее убедительно, чем распахнутое окно. Бесконечная, доходящая до небес стена не столь ярко свидетельствует о закрытости, как наглухо заколоченные ворота и двери. Символом, воплощением закрытости становится плотина, а торжеством открытости кумулятивный, однонаправленный, сосредоточенный выброс, вроде того, что изобретен создателями Версальского паркового ансамбля или предложен «параболой Ладовского».

Партер перед оранжереей Версальского дворца © Urban

Партер перед оранжереей Версальского дворца © Urban

Экстра и Интро, открытость и закрытость — результаты разных стратегий пространственного поведения. Эти стратегии рождаются практически одновременно в практике первых человеческих сообществ, перемещавшихся в поисках средств существования с одной стоянки на другую, попеременно пребывающих «в пути» и «на месте». С наступлением аграрной революции одни сообщества переходят к оседлости и созданию постоянных поселений, другие продолжают мигрировать, делая свои перемещения разве что более организованными и упорядоченными. Между носителями разных стратегий разгорается непримиримая борьба, в итоге которой номады, вроде гуннов, носившиеся по степям, и варяги, бродившие по морям, грабившие и разорявшие оседлых земледельцев, в конечном счете сами становятся обитателями и пленниками городов. Выбор в пользу закрытости и оседлого образа жизни, в пользу активно обустраиваемых, отделенных от природного окружения пространств, был выбором цивилизационного пути, пути медленно набиравшего силу прогресса.

Начальная, первая традиционная фаза этого пути, растянувшаяся для разных цивилизаций на столетия и тысячелетия, сопровождалась упорным возведением стен и укреплений, выход за пределы которых был сопряжен со множеством рисков. Стремление к максимальному контролю культурного пространства, возможному лишь в условиях изоляции и закрытости, приобретает базовый, фундаментальный характер, прочно впечатывается как в персональное, так и в коллективное сознание и поведение. Программа и стратегия земледельца, домоседа, семьянина, крестьянина, буржуа и мещанина по сей день оказывается понятной, естественной и привычной для абсолютного большинства.

Доминирование Интро, оседлости и закрытости вовсе не означает искоренения и преодоления Экстра и его носителей, активного и агрессивного меньшинства, путешественников и авантюристов, тех немногих, кого непредвиденность, непредсказуемость и открытость не пугают, а вдохновляют. Их мятежный дух пробуждается при первой возможности, и следствием пробуждения оказываются преодоленные рубежи и разрушенные стены. В отличие от своих дальних родственников — кочевников, растворявшихся в природном окружении, неотделимых от природных ресурсов, новые номады, почитатели Экстра, родившиеся в городах, воспитанные городами, создают принципиально новый тип открытых культурных пространств, основой которых становятся рукотворные искусственные, более надежные, устойчивые связи и коммуникации, каналы, порты, причалы, дороги и мосты. Выход за пределы стен и границ из девиации превращается в норму. Движение культурного пространства с момента распада традиционного жизненного устройства — это движение к открытости. За этим движением стоит активное, деятельное меньшинство, каждый шаг которого требует огромных усилий по преодолению инерции и естественной тяги к закрытости. Классический город, избавившийся от стен и обзаведшийся прямыми проспектами, еще сохраняет фискальные границы и систему укреплений. Исчезают эти последние видимые рубежи с рождением современного города.

Самой яркой, шокирующей, непривычной, неожиданной принадлежностью современного города, полностью изменившей культурный ландшафт на глазах одного-двух поколений, оказываются скоростные магистрали безостановочного движения. За полторы тысячи лет своей истории европейский город превратился в нечто противоположное тому, что представлял собой при рождении. На месте «города стен» возник «город дорог». Все более проницаемыми и условными делаются когда-то священные и неприкосновенные границы стран и регионов. Основным приобретением и главной особенностью современного пространства становится магистральная инфраструктура, образующая глобальную сеть.

Идеальный город теперь видится открытым, быстро растущим, уверенно опирающемся на инфраструктурный каркас. Парабола Ладовского и Динополис Доксиадиса движутся в одном направлении, Линейные города Сориа-и-Мата и Милютина, как и положено линиям, развиваются в двух направлениях. Но большинство движется во все стороны. Города утрачивают границы и сливаются с окрестностями. Резко меняется морфология застройки, тип городской ткани и порядок землепользования. На новых городских землях вместо прежнего замкнутого периметрального квартала появляются гораздо большие по размеру межмагистральные территории, заполненные местными проездами и свободно стоящими домами. Открытое, разомкнутое, перетекающее, принадлежащее всем жителям пространство, не возврат к сельским, аграрным ценностям и архаическим порядкам, но новое явление, ставшее реакцией на классический город, плотно застроенный, лишенный света, воздуха и свободных, открытых пространств.

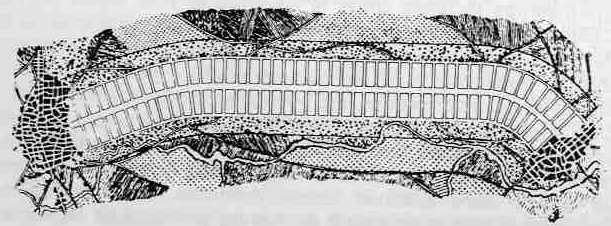

Концепция линейного города Артуро Сориа

Концепция линейного города Артуро Сориа

Меняется облик общественных зданий. Демонстративно открываются ранее недоступные, закрытые и изолированные резиденции властей и хранилища сокровищ. Площадь побеждает дворец, дворцы превращаются в площади. Открытость становится одним из главных отличий современной архитектуры, отказавшейся от отдельных замкнутых комнат и залов в пользу свободного перетекающего пространства и прозрачных стен. Дома-монументы, символы, манифесты неподвижности и покоя уступают место свободным, динамичным, произвольным сочетаниям объемов и плоскостей. Открытая форма, трансформируемое, меняющееся пространство оказываются целью большинства проектных решений. Предметом проектирования становятся сетевые инфраструктурные образования и среда, принципиально лишенная замкнутости и закрытости. Реакция на быстро распространяющуюся и все более агрессивную открытость не заставила себя долго ждать. Естественная, инстинктивная тяга к завершенности и определенности существенно ограничила и затормозила процесс разрушения границ.

Работа с открытыми системами оказалась непростой и далеко не всегда успешной. Не столь привлекательной оказалась и жизнь в условиях открытости и постоянных изменений. Попытки сделать открытым, проницаемым, «коммунальным» весь мир, включая мир семьи, к чему склонялись социалисты, успеха не имели. Причиной тому естественная, онтологическая предрасположенность к открытости и закрытости культурных пространств разного уровня. Вне зависимости от принадлежности к традиционному, классическому или современному мирам пространства меньшего уровня склонны к большей закрытости, чем пространства более крупные. Степень открытости, интенсивность и число внешних контактов повышается по мере движения от квартиры или частного семейного дома к кварталу, району и городу. Прямым, самым объективным показателем открытости становится число и пропускная способность входов-выходов, принадлежащих пространственным образованиям. Квартира, стоящая в начале ряда, имеет один вход, а город, находящийся на верхних уровнях, даже в периоды его максимальной закрытости, имел несколько ворот.

Примирение Экстра и Интро становится одной из главных задач современного градостроительства, остающейся нерешенной. Суть того, что предлагалось в прошлом веке, что продолжает волновать умы, сводится к созданию новой идеальной и оптимальной единицы с четкими количественными параметрами, своего рода клетки, «кирпича», из которого собирается город любого размера. Предполагалось, что город может расти, тогда как единица, в которой протекает повседневная жизнь, остается неизменной. Идеальный город классического периода из целого, каким он был в мечтах утопистов, превращается в часть меняющегося целого. Целью, по словам Доксиадиса, является вынос динамичных, разрушительных сил за пределы повседневного, видимого мира, который обязан быть стабильным, понятным, защищенным и закрытым. Поводом к интенсификации поисков становится строительство новых городов и новых столиц. В Британии и СССР такой единицей становится микрорайон. Корбюзье придумывает для Чиндигарха «сектор», Нимейер и Коста возводят в Бразилиа «супер-квадры», а Доксиадис строит в Исламабаде «общины».

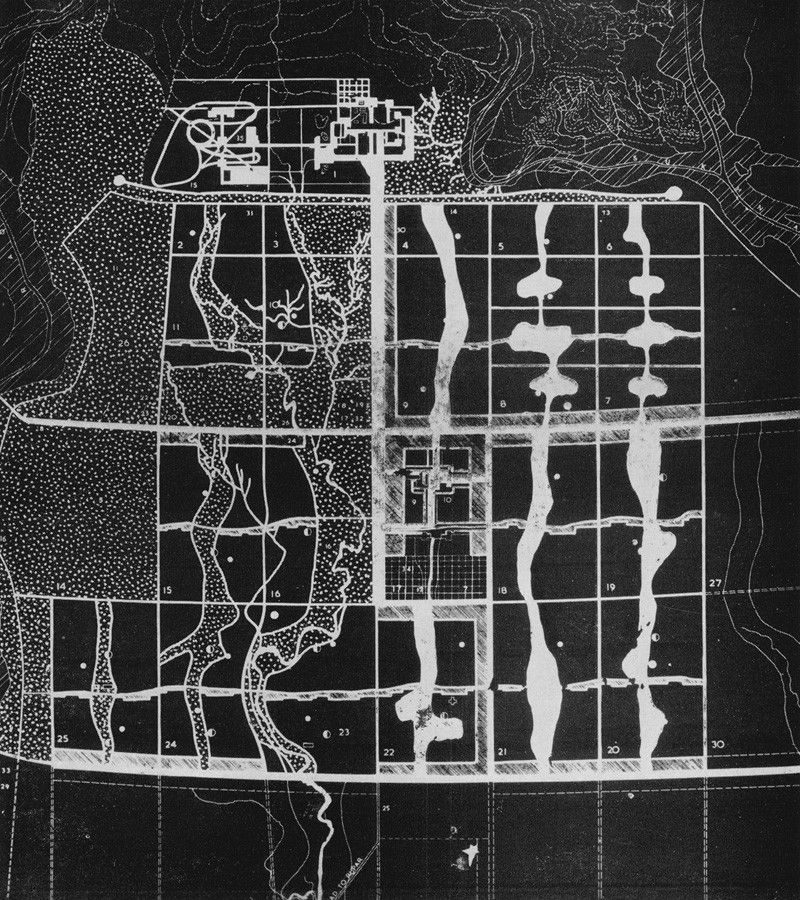

Генеральный план Чандигарха (Индия). Архитектор — Ле Корбюзье, 1951

Генеральный план Чандигарха (Индия). Архитектор — Ле Корбюзье, 1951

Все эти единицы объединяет ряд общих черт — это межмагистральные территории со схожими, «пешеходными» параметрами, имеющие в своем составе общественный центр, школу и детсад. В отличие от кварталов, бывших совокупностью независимых землевладений, новые единицы — это социально-пространственные образования, организованные соседства, являющиеся промежуточным звеном между семейным домом и муниципалитетом или городом в целом. Не отрицая необходимости и возможности существования составляющих города единиц, практика заставляет усомниться в том, что такие единицы могут быть одинаковыми, универсальными, придуманными и предписанными кем-то, кто находится вне их и прямого отношения к ним не имеет.

Судя по тому, что происходит в реальном современном городе, замкнутые устойчивые соседские сообщества — явления не универсальные, а их возникновение во многом результат самоорганизации, характерной для периферийных, удаленных от центра районов. По мере движения к центру, к центральному узлу, социальные и пространственные связи приобретают все большую независимость, границы размываются и пространственные единицы выделяются все с большим трудом. Сколь-либо заметным и действенным интегратором становится улица или площадь, открытые образования, сливающиеся с себе подобными. Жители центра менее зависимы от локальных связей, не обречены ходить в одну школу, один супермаркет и не особо ощущают присутствие каких-либо границ. Наряду с границей и дорогой, у закрытых и открытых пространственных образований есть не менее наглядные признаки и маркеры — это по-разному устроенные центры.

В одном случае центр — главный компонент пространства, определяющий его форму и содержание, основная цель и начало всех маршрутов. Таковы основная, «жилая» комната любой квартиры или семейного дома, зрительный зал театра, залы заседаний и собраний. Этот ряд продолжают центры городов с резиденциями власти и главным храмом, а завершают его столицы государств и «глобальные» города. В других случаях центр не более чем посредник, узел, коммутатор, соединяющий всех со всеми и не являющийся чем-то самостоятельным, самодостаточным и завершенным. Примерами такого рода центров, возникающих внутри зданий и сооружений, становятся моллы, атриумы, пешеходные улицы, пассажи, вроде тех, что составляют основу Верхних торговых рядов в Москве, или галереи Виктора-Эммануила в Милане. В городах центрами такого рода становятся вокзалы со множеством сопровождающих их объектов. В европейском городе вокзал — это конкурент исторического, административно-общественного центра, второе по значению ядро или второй полюс городского пространства. В американском городе, не успевшем обзавестись замками и кремлями, вокзал, вроде нью-йоркского Гранд-централа, становится едва ли ни главным, доминирующим, безальтернативным центром.

Галерея Виктора-Эммануила (Милан), 2023 © Antonina Dattola

Галерея Виктора-Эммануила (Милан), 2023 © Antonina Dattola

«Центры-иерархи» и «центры-коммутаторы» предопределяют, задают характер пространства как Экстра или Интро. Город обычно изоморфен своему центру, воспроизводит своим устройством тот порядок, который задан центром. Центры-иерархи — интеграторы, собиратели пространства, ответственные за его внутреннюю целостность. Прямым предком этих центров и их постоянным участником является резиденция власти, рядом с которой часто оказывается храм и его производные, музей и театр. Центры-иерархи имеют и административные, и эмоционально ощущаемые, «конвенциональные» границы, в пределах которых сосредоточено все то, без чего город немыслим. Центр-иерарх консервативен, склонен к закрытости, а сопровождающий его транспортный узел, является подчиненным ему обеспечивающим устройством. Центр-коммутатор, городской хаб, главный логистический узел, главный вокзал, развязка, место встречи основных магистралей — открытое образование. Это распределитель и регулятор потоков, ответственный за внешние связи. Его историческим предшественником является рынок, рыночная площадь, от которой центр-коммутатор унаследовал сопровождение в виде множества попутных объектов, сконцентрированных в главном узле и разбегающихся вдоль исходящих центробежных направлений.

Интересы центра как узла, коммутатора, перекрестка и главного места пребывания, от которого ведется отсчет, далеко не всегда совпадают. Центр-коммутатор и центр-иерарх предпочитают существовать на известном расстоянии, сохраняя относительную независимость. Если это не удается, возникает пространственный конфликт, самым наглядным проявлением которого оказываются транзитные магистрали и железные дороги, рассекающие города. Решить этот принципиальный спор обычно удается ценой создания сложных, огромных, дорогостоящих многоуровневых сооружений, подтверждающих трудность компромисса между Экстра и Интро. Интровертность и экстравертность, обращенность вовнутрь и обращенность наружу, хоть и имеют отчетливые пространственные корни, пространственное происхождение, легко распространимы на иные сферы жизнедеятельности, на процессы и явления в политике, экономике и культуре. Экстра и Интро — общесистемные, универсальные, «парадигмические» категории, «мета-свойства», приписываемые не только пространству, но и деятельности, ее организации, ее институтам.

Отношения пространственного порядка и жизненного устройства на разных этапах, в разные периоды складываются по-разному, от почти полной синхронности, которую обнаруживает традиционный город, до почти полной независимости, наблюдаемой в городе современном. Пространственная открытость сегодня становится привычной, но далеко не всегда свидетельствующей об открытости, общедоступности институтов и учреждений, а за видимой, физической закрытостью и неприступностью может обнаружиться нечто гостеприимное и расположенное к контактам. Экстра и Интро определяются не только внешним и видимым, они имеют системные корни, системные толкования и коррелируются с двумя главными видами систем, с двумя разными типами отношений части и целого, «иерархическими» и «коммуникативными» или «вертикальными» и «горизонтальными». Эти толкования в равной мере применимы и к культурному пространству, и к протекающей в нем жизнедеятельности. Системная зависимость снимает мучительный вопрос о том, кто за кем следует — пространство за деятельностью или деятельность за пространством. Все следует общим системным закономерностям.

Система определяется связями, отношениями элементов и целого. В иерархических системах элементы полностью, без остатка входят в состав образования более высокого уровня, становятся его частями и пребывают в его границах. Связи внутри такой системы обеспечиваются и контролируются иерархом, очевидно выделенным в сравнении с другими и определяющим степень закрытости и открытости целого. Иерархческие системы принципиально моноцентричны, а их рост и развитие приводят к появлению многоступенчатых «пирамидальных» конструкций. Самым популярным примером пространственной иерархии является канонический советский город с отдельными домами, входящими в жилые группы, с жилыми группами, входящими в микрорайон, с микрорайоном, входящим в жилой район, который, в свою очередь, становится частью города. Образования всех уровней изоморфны одной модели, имеют обособленный центр, границы, а составляющие их элементы отмечены несомненным сходством. Системы такого рода создаются усилиями, командами и предписаниями, исходящими сверху, от иерарха. Естественной, родовой чертой таких систем становится стремление к закрытости.

Антиподом иерархических систем являются системы коммуникационные или сетевые. Они объединяют на равных элементы любой мощности, любых размеров и разного качества. Такие системы становятся итогом самоорганизации и усилий снизу, производятся самими участниками. Эти участники поначалу связываются друг с другом напрямую. При росте их числа и числа связей, связи объединяются в единый коммутатор, в общую связь или посредническое устройство. Коммутатор занимает центральное место в системе, но, в отличие от иерарха, не ограничивает систему, а обеспечивает ее открытость и инклюзивность, способность вбирать новые и разные элементы.

Коммуникативные пространства, в отличие от иерархических, наделены пластическим разнообразием, они стремятся к расширению, к внешней экспансии. Агентом, инициатором этой экспансии становится коммутатор, задающий очертания пространства. Простейшие коммутаторы напоминают точку, хаб, площадь или линию, коридор, улицу, к которым тянутся, вокруг которых собираются участники или элементы. Сочетание таких точек и линий порождает решетки или сети коммуникаций — прямое воплощение, пространственный символ всех горизонтально организованных систем. Наглядным примером сетевых образований являются пешеходные зоны, торгово-развлекательные комплексы и центры городов, вроде Монреаля и Сингапура, все компоненты которых связаны непрерывной единой сетью пешеходных путей.

Роль коммутаторов и распределителей существенно возрастает, когда вместо одного доминирующего центра возникают конкурирующие, дополняющие друг друга очаги влияния, и система приобретает признаки «полицентричности». Полицентричными выглядят Сеул, Токио и даже Лондон, разные, отдельные, сопоставимые по влиянию, относительно самостоятельные центры которых связаны в единую сеть. Сходный полицентрический эффект пытаются получить ценой создания мощному иерархическому центру альтернативы в виде центров-конкурентов, вроде парижского Дефанса или московского Сити.

На обложке: Галерея Виктора-Эммануила (Милан), 2023 © Terragio67

- Фото:Открытые источники

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: