Капля — это Дух

- Текст:25 сентября 2020

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Сергей Ситар: Этот диалог представляет собой попытку что-то реконструировать, так ведь? Событий, воспоминаний, связанных с Александрой Павловой, очень много, но что-то мы должны выделить. Поскольку это наше обсуждение адресовано прежде всего интересующимся архитектурой, я думаю, что на первом плане должен быть именно архитектурный стержень ее жизни. И чтобы уловить этот стержень, неизбежно придется иметь в виду более масштабный вопрос: что такое вообще призвание архитектора, чем его работа отличается от творческой деятельности других направлений и профессий? <...>

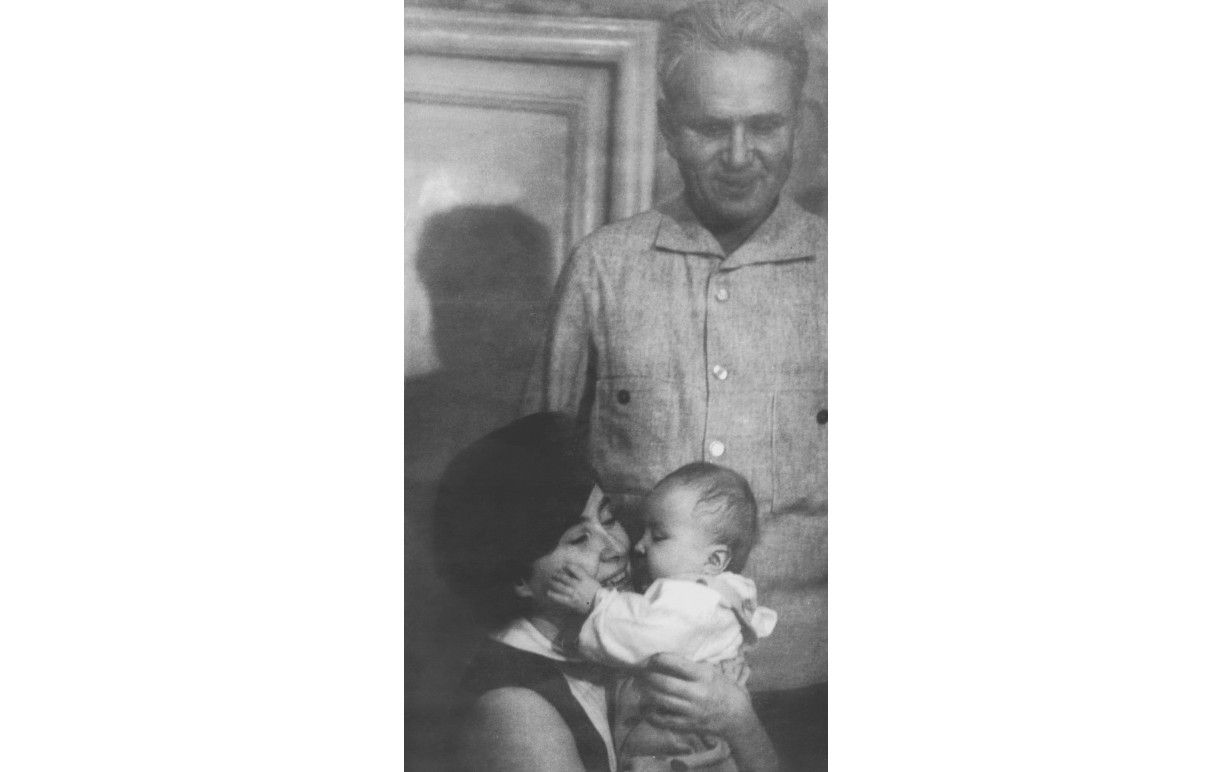

Отец Александры, Леонид Николаевич Павлов, — страшно интересная и загадочная в этом смысле фигура. Его тексты в основном обращены именно к этой проблеме, но их не так-то просто расшифровать. Очевидно, что между ним и Каплей существовала линия преемственности, хотя она не обязательно должна была быть прямой. Тебе, наверное, проще судить о том, насколько она была прямой и насколько здесь действовал этот вечный мотив «поколенческого» отталкивания, полемики. Но даже в случае полемики несомненно, что ее собственная стратегия — ее представление о том, что должен делать архитектор, — так или иначе, определялась творчеством ее отца. В любом случае, должен был присутствовать момент опоры, влияния и координации.

Александра Павлова родилась в 1964 году в семье архитектора-авангардиста Леонида Павлова и архитектора и художника Лии Павловой

Поэтому начать разговор о творчестве Капли с обсуждения роли

ее отца мне кажется вполне естественным. Во-первых, интересно выяснить: знал ли

ты его и есть ли у тебя мнение о том, в чем состоит суть его профессионального

вклада, его профессиональной позиции?

Юрий Григорян: Я встречал его в МАрхИ. Когда он проходил по коридору, нам, студентам, полагалось знать, что это — Леонид Павлов. Пообщаться с ним плотно мне не довелось, так что узнал я его скорее опосредованно, через Каплю. Но все, что мы делали, как-то соотносилось с ним, хотя бы потому, что едва ли не первой нашей совместной работой стала выставка в Музее архитектуры, приуроченная к его 90-летию.

Бюро наше долгое время располагалось во флигеле музея именно потому, что Лия Иосифовна в 2000 году договорилась об этой выставке с директором музея Давидом Саркисяном, который как раз в то время выселял из здания всех арендаторов. Собирая эту выставку, мы с Каплей облазили буквально все павловские постройки. Тогда здание ЦЭМИ еще не было обезображено жилой башней, которую Александр Кузьмин разрешил возвести между институтом и библиотекой ИНИОНа Белопольского, ныне сгоревшей, и это была просто божественная композиция. Мы безо всякого разрешения залезли на библиотеку, сделали фотографии «аалтовских» колпаков и клеточек ЦЭМИ. Снимали тогда еще на пленку. И понимание того, кем был Леонид Павлов, пришло в процессе работы над этой выставкой.

Центральный экономико-математический институт РАН. Фото: Константин Антипин

Капля — довольно открытый и приветливый человек, но все же что-то действительно важное с каждым встречным-поперечным она не стала 6ы обсуждать. Мы начали работать вместе в 1998-м, и из первых ее эскизов и из совместной работы над этой выставкой мне уже стала как-то понятна ее позиция.

Если у нее и была критическая дистанция по отношению к работам отца, то это могло быть связано лишь с теми проектами, где приходилось отделять архитектуру от ее назначения-контента. Скажем, музей Ленина в Горках и траурный мемориал на Павелецком вокзале — это и для нее, и для него самого были очень противоречивые вещи. И как раз в этом смысле никакой критики быть не могло: понятно, что любовь к отцу была выше всего этого, и она совершенно не входила в противоречие с ее, в общем-то, диссидентскими убеждениями.

Какой-то водораздел, конечно, был, и проходил он по линии «советское» — «несоветское». Но Капля цитировала максимы-экстремы Павлова и другие тезисы, а что она уж точно унаследовала — это стремление к ясному, сильному и, можно сказать, монументальному высказыванию.

Одна из павловских максим, я помню, заключалась в том, что архитектура может существовать либо при рабовладельческом, либо при советском строе. Имелась в виду, разумеется, возможность создавать крупную форму — крупную и по размеру, и по логике решения. В этом самоощущении архитектора как художника слышится эхо конструктивизма, но корни его, как мне кажется, в Ecole des beaux-arts.

Прежде всего, архитектор должен уметь рисовать: живопись, рисунок — это просто необходимое условие. Мельников, Веснин — все они прекрасно рисовали, так же как и Павлов. ВХУТЕМАС привнес в эту традицию экспериментальное отношение к форме. А когда в советское время любые излишества были исключены, осталась только эта чистая форма — последнее средство, с которым еще можно было работать. Тогда окончательно был выкован аскетичный язык советской архитектуры — отсюда все эти пластины, панели и тому подобное. Вычислительный центр Павлова строится на вариациях ритма типовых элементов, что на самом деле требует виртуозной изобретательности. Отсюда же это присутствие руки, драйва, когда все идет от сильного графического жеста. Нужно нарисовать, но потом еще убедить, биться за это решение. Он же бился за качество исполнения со строителями все время. Мне кажется, вот это и есть квинтэссенция его подхода, которую Капля считала необходимым перенести в нашу работу. Мы много об этом говорили, и для нас обоих это было очень важно.

Главный вычислительный центр Госплана СССР. Фото: Константин Антипин

Сергей Ситар: Очень емкое определение. Хотя, как мне кажется, сводить этот подход только к поиску монументального масштаба, артикулированной формы и, скажем так, сильного жеста — это все-таки значительное упрощение.

Недавно мне попалась на глаза книга про Павлова, которую вы издали. Там, в самом начале подборки его текстов, приведена очень интересная схема, которая сразу привлекает внимание и совершенно по-новому раскрывает, перекодирует весь визуальный материал. Это предложенная им самим схема или описательная модель художественной коммуникации, в которой противопоставляются два фундаментально различных ее сценария или типа. Первый — это когда, как он говорит, «творческий образ» совпадает с «образом потребления». Иными словами, чем проектируемая, создаваемая архитектором вещь является в восприятии автора, приблизительно тем же оказывается в сознании того, в чье распоряжение она поступает, того, кто ею пользуется. Мне, конечно, не очень нравится здесь термин «потребление», который в наше время оброс разными отрицательными коннотациями, но таков его словарь, и на самом деле это не так уж важно.

Во втором сценарии вместо простого «образа потребления» возникает, согласно его схеме, нечто иное, а именно «творческий образ потребления». И задача архитектора, как Павлов ее формулирует — причем это повторяется у него потом циклически в других текстах и манифестах, — состоит именно в том, чтобы формировать на полюсе зрителя-пользователя этот так называемый «творческий образ потребления». А его отличие от простого «образа потребления» состоит в том, что он никогда не совпадает с «творческим образом», который возникает и удерживается в воображении автора. И Павлов утверждает, что архитектура становится прямо «бессмертной» в момент, когда возникает вот это «творческое потребление», — этот зазор между тем, что представляет себе автор, и тем, во что превращается произведение для зрителя и для сообщества.

Определение архитектуры как искусства для него означает, что она должна волновать, будоражить, должна делать так, чтобы человек, не знаю, родился заново, встрепенулся, проснулся... Но схема Павлова показывает, что это свойство архитектуры для него выглядит отнюдь не как ее прямое и одностороннее воздействие на зрителя, но наоборот, как что-то, что делает человека соавтором, активным соучастником художественного процесса. Включает его в эту нашу грандиозную войну за красоту.

Мы же между собой этого слова совершенно не стеснялись и даже в какой-то мере специально его употребляли «против ветра». Кто-то из нас говорил: «Некрасиво, и все», и этого было вполне достаточно.

Юрий Григорян: Примечательно, что «красота» — это был с самого начала едва ли не основной критерий качества решений в наших разговорах внутри бюро. Этого слова все давно уже стеснялись. Считалось, что «красиво» — «некрасиво» — это личное дело автора. При этом, к примеру, профессиональный критик не мог позволить себе сказать, что то или иное решение просто «некрасиво». Мы же между собой этого слова совершенно не стеснялись и даже в какой-то мере специально его употребляли «против ветра». Кто-то из нас говорил: «Некрасиво, и все», и этого было вполне достаточно.

Разумеется, в разговорах с заказчиками мы этим эпитетом никогда не пользовались. Но для внутренних обсуждении у нас имелось несколько таких жаргонных словечек, которые, собственно, и помогали добиваться той самой необходимой силы и ясности решения. И слово это окончательно исчезло из нашего словаря уже после того, как Капля по состоянию здоровья перестала активно работать в бюро. Начало же оно выходить из употребления где-то в середине 2000-х, когда мы уже понастроили какое-то количество элитного жилья и сделали там, не знаю, стеклянный бассейн и когда нам постепенно стало ясно, что мы, как воспитанники МАрхИ, совсем не включали в понятие «красота» этический аспект. Ведь красота, по сути, конечно, соотносится с этикой: может быть, между ними стоит какое-то стекло, но в любом случае первое — какое-то отражение второго.

Но мы были носителями советского воспитания, ничего этого не понимали, и образование наше в этом смысле было равно нулю. Что мы читали, что мы знали, какая вообще этика? Для нас каждый заказ был просто возможностью делать что-то новое, «создавать», и это была даже не работа, хотя за это платили какие-то деньги, это была свобода. В этом, как теперь очевидно, состояло огромное искушение. И то, что этот этический элемент всплыл у нас с таким опозданием, тоже, я думаю, было результатом влияния Павлова и, конечно, влияния МАрхИ. В какой-то мере источником такого умонастроения был и Борис Григорьевич Бархин, который, насколько я знаю из рассказов Капли, мог в каких-то ситуациях воспользоваться фразой «Деточка, сейчас такое не носят». Ну, например, если ты что-то не то нарисовал. Это немного другой сленговый вариант того же внутрипрофессионального критерия «красоты». <...>

Был еще один показательный эпизод с Бархиным, когда Капля

долго не могла сдвинуть с мертвой точки учебный проект, и он ей сказал:

«Деточка, вы ничего не делаете, потому что вы боитесь сделать не шедевр». В

сегодняшней ситуации эта позиция — архитектора-демиурга, оперирующего понятием

красоты и ориентированного на создание шедевра, — очень уязвима для критики,

она кажется архаичной. Но как раз она-то и предъявляет к архитектуре все эти

витрувианские требования — монументальности, масштаба и долговечности,

физической долговечности. И именно поэтому для Капли, как и для меня, был очень

важен момент перехода к масштабным проектам, таким как «Деревня роскоши», ведь

Павлов, прежде всего, строитель. И Капля тоже строитель. Поэтому, когда нам уже

нужно было следить за тем, как роют огромный котлован, и когда мы все это уже

построили, у нее было ощущение настоящей самореализации, выросла самооценка.

Появилось чувство, что наконец сделано что-то существенное.

Сергей Скуратов сказал, что Капля — это Дух.

Разумеется, Капля никогда не допускала копирования. Как и Леонид Николаевич. Речь всегда шла о какой-то абсолютной оригинальности. С этой точки зрения также очень значимым был период сотрудничества с группой «Арт-Бля», о котором лучше меня, наверное, мог 6ы рассказать Андрей Савин и другие участники этой группы. Во всяком случае, для нее было принципиально важным, что это был настоящий, радикальный художественный проект. Интересно, конечно, как Леонид Николаевич отреагировал бы на эти ее занятия. Он так ее любил, что, наверное, сказал 6ы: «Хочет ручки лепить из целлофана — и замечательно!»

Капля в мастерской «Арт-Бля»

Как 6ы то ни было, Капля очень гордилась тем, что они делали с Савиным, Лабазовым и Чельцовым. И это надо рассматривать в той же перспективе: когда сразу после института еще не было возможности строить здания, все же как минимум надо было экспериментировать и оставаться художником. Лепить эти лапти целлофановые, какие-то странные штуки. Это другое, но это тоже искусство.

А потом, когда уже появился «Меганом», бюро для нее стало в первую очередь потенциальным выходом в мир ее отца. Особенно когда мы уже что-то крупное построили — эту «Деревню роскоши», где возникла целая новая улица, театр и т. д. Это было ее диалогом с отцом — именно потому, что это было крупно, там уже было настоящее пространство. И это ей очень нравилось. Хотя проблема красоты стояла все-таки на первом месте, а вопрос масштаба был вторичным. Мы понимали, что даже если это какая-нибудь дача или вилла, их надо делать на пределе наших способностей.

Сергей Ситар: Все это подводит к тому, чтобы попытаться глубже раскрыть смысл «модернистского жеста», который характерен для ее и вашего общего подхода к проектированию. Очевидно, что имеется в виду не «модернистская программа» типа air, soleil, verdure Корбюзье или стандартизация деталей для индустриализации строительства. Имеется в виду то, что ближе к понятию «артистический жест», — жест, который вдохновляется именно необходимостью постоянно продвигать вперед художественный процесс. И мне здесь вспоминается в первую очередь твой рассказ о том, что когда ты стремился — и успешно — вовлечь Каплю в совместную работу, ты имел в виду, что она будет действовать как такой своего рода пробирный камень, как человек, отвечающий за то, чтобы ваши проекты не выродились в рутину, не превратились в какую-то, как ты выразился, «скучную хрень».

Барвиха Luxury Village. Архитектурное бюро «Меганом»

Юрий Григорян: У нее было

несколько таких характерных словечек — еще, например, «мелкотравчатость». Если,

продолжая эту павловскую линию, смотреть на архитектуру как на форму

коммуникации, то в случае «Меганома» это скорее была коммуникация внутренняя.

Был коллективный поиск, но так получалось, что за формулировку идей и общего

направления проекта чаще всего отвечали мы с Каплей.

Капля была предельно требовательной к идеям. Мне было одинаково легко работать и с Пашей, и с Каплей, но у нее с Пашей все складывалось не совсем так в смысле уровня откровенности и конструктивности диалога, и в итоге он, как правило, просто со всем соглашался. Илья тоже в основном был на все согласен, хотя он был более критичен и до сих пор таким остается. Вообще, наша внутригрупповая коммуникация — это был очень сложный конструкт. Каждая новая работа, которая к нам приходила, существенно превышала уровень нашей интеллектуальной емкости, возможностей и опыта, так что это была ситуация постоянного обучения. Все делалось как в первый раз. При этом еще в 1999 году мы решили, что у нас вообще не будет так называемых коммерческих проектов. Пусть и не всегда так получалось, но это приводило к тому, что, за что бы ты ни взялся, тебе нужно было это как-то концептуализировать, как-то «приподнять» исходную задачу.

Вилла Роза. Архитектурное бюро «Меганом»

Для каждого обсуждения надо было делать короткую презентацию, и тут Капля действовала как идеальный спарринг-партнер — в смысле чуткости и интенсивности реакции. Ей можно было рассказывать что угодно, и по ее выражению лица, по тому, как она что-то там набрасывала на бумаге, в какой-то момент становилось понятно, что, скажем, «фокус не удался». Сцепления не произошло. Я думаю, отчасти потому, что здоровье у нее было совсем не сильным, дух ее был силен невероятно. В 1990-е она вообще была на пике этой силы. Не все, но многие архитекторы понимают огромную ценность такого человека для команды. Ей даже необязательно было рисовать. Капля в этом смысле — чистая эссенция, это дух. Это, кстати, Сергей Скуратов сказал. Когда она умерла, он сказал, что Капля — это Дух.

- Фото:Kaplya

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: