Творческая судьба выдающегося

архитектора и публициста Феликса Новикова дорога тем, что она оказалась

долговечнее модернистского периода, пришедшегося на 1955–1985-е годы. Она

высвечивает время до и после. Причем все эти годы он находился в самой гуще

важнейших событий архитектурной жизни и сегодня выступает как участник и

свидетель этого необычного процесса. Обладая феноменальной памятью и талантом

увлекательного рассказчика, он является важнейшим источником наиболее полного и

точного ощущения и понимания своего времени.

Общение с Новиковым всегда

восхищает его деятельным отношением к жизни, неисчерпаемой энергией и

миссионерским стремлением делиться с людьми своей любовью к зодчеству. Владимир

Белоголовский, известный архитектурный критик и располагающий к себе

собеседник, встретился с Феликсом в Рочестере, штат Нью-Йорк, в квартире, где

он проживает с супругой Галиной Жирмунской с 1993 года, и проговорил почти без

перерывов два дня — 25 и 26 мая 2008 года, в весьма подходящий для подобного

случая американский День памяти. Результатом этих бесед стало «Интервью длиною

в жизнь», опубликованное в полном объеме в книге серии «Мастера советской

архитектуры», посвященной творчеству архитектора. По случаю дня рождения

Феликса Ароновича, более того, большого юбилея, TATLIN публикует

одну из частей этого большого интервью, где зодчий рассказывает о своем

знакомстве с Эрнстом Неизвестным, взаимодействии с властью и свободе творчества

в 60-е.

— Как бы вы

сформулировали свой подход к архитектурному творчеству?

— Я полагаю, что важнейшей

предпосылкой результативности творческого акта служит непредвзятость подхода к

задаче. Важно воспринять содержащуюся в ней информацию, способную

импульсировать оригинальное решение. Логика формообразования, будь то логика

разума или интуиции, дает множество поводов к созданию выразительной формы, призванной

быть носителем образного начала. Без этого не может быть архитектуры в высоком

значении этого слова.

Каждое сооружение,

комплекс — это своеобразие неповторимых структур, ритмов, форм, деталей,

объединенных общностью стилевого характера и составляющих среду, состояние,

эмоциональный строй — одним словом, мир. Архитектура всегда некий порядок,

некая организация, так или иначе сталкивающаяся с жизнью, навязывающая ей

жесткость симметрии, субординацию осей, или, напротив, отсутствие ясной

закономерности.

Предлагать формы, способные воспринять жизнь, обогащать ее

образным содержанием, — в этом, на мой взгляд, состоит миссия зодчего.

Скажу, что в развернутом

виде мое «кредо» содержится в тексте реферата докторской диссертации. Полагаю,

что он представляет не только мое суждение о творческой сущности «советского

модернизма». Написанный в 90-м и посвященный проблемам профессионального

мастерства, он заканчивался констатацией решительных перемен, которые принес с

собой постмодернизм, и завершался следующими словами: «Возможно, что творческое

кредо соискателя в новых временных обстоятельствах также обновится в своем

содержании». Не обновилось!

— Как вы проектировали интерьеры? Привлекали ли к

этой работе дизайнеров?

— Начнем с метро. Это ведь

сугубо оформительское занятие. Конструкция заведомо определена. Однако в ту

пору слово «дизайнер» мы не знали, и это дело считалось задачей архитектора.

Впрочем, какие-то станции первой очереди делали художники-оформители. Интерьеры

Дворца пионеров мы проектировали сами. А с мебелью нам помогли финские мастера,

в том числе выдающийся дизайнер Ильмари Тапиоваара. Интерьеры МИЭТа и

посольства мы с Саевичем тоже считали своим делом. Общественные пространства

Тургеневской я проектировал сам. Даже светильники изготовлялись по моим

эскизам. Я спроектировал «царь-торшер» высотой 12 метров, но он не был

построен. И интерьеры не состоялись в том виде, как это мне представлялось. Но

этой работой я всегда занимался с охотой и удовольствием. Словом, полагаю, что

внутреннее пространство объекта, его образное решение — авторская задача.

Интерьеры московского Дворца пионеров

— Во многих объектах вы сотрудничали с художниками и

скульпторами. Как велась эта работа, как вы взаимодействовали?

— Я не однажды читал и

слышал утверждение, что работа с художником должна начинаться с первой стадии

проекта, с начальных эскизов, но согласиться с этим не могу. Считаю, что

приглашать художника к сотрудничеству следует после того, когда определилось

архитектурное решение и присутствие монументального произведения композиционно

подготовлено, если без него композиция не завершена. Так, мы сначала определили

необходимость присутствия рельефов «Краснопресненской», а потом объявили

конкурс. То же было и на Дворце пионеров. Прежде чем пригласить скульпторов к

исполнению часов МИЭТа, мы сделали эскиз, убедивший нас в правильности этой

затеи. И куб библиотеки, освещенный периметральным фонарем, определился в

проекте прежде, чем мы пригласили Эрнста Неизвестного. Когда я обратился к

Таривердиеву с просьбой написать музыку для часов, он сказал: «Если понравится

— напишу», — и поехал с нами в Зеленоград. Посмотрел — написал. Стало быть, и

здесь то же самое — сначала надо было сделать часы.

— Расскажите о работе с Неизвестным.

— Мы познакомились в 53-м.

Эрнст участвовал в конкурсе на рельефы станции метро. Однако конкурс не

выиграл. Впрочем, он этого не помнит. Потом для его «Космонавта» был сделан

фундамент при входе на территорию Дворца.

«Космонавт» мыслился как символ пионерства. Не дали ему это сделать

«доброжелатели» в руководстве Союза художников. На тот фундамент встал

«Мальчиш-Кибальчиш» — ребенок, истребитель «буржуинов». То же самое случилось в

НИИ Зеленограда, где на фундамент «Прометея», к 100-летнему юбилею, по

настоянию министра и в обход авторов, был поставлен Ленин. И только третья

попытка — в МИЭТе — состоялась. Когда мы вместе со скульптором показывали тому

же Шокину эскиз рельефа, Эрнст сказал, что он изобразит в нем конкретные

символы электроники. Александр Иванович возразил: «Зачем же конкретные — надо

абстрактные». А потом рассказал о своем интересе к абстрактному искусству.

Феликс Новиков с Григорием Саевичем и Эрнстом Неизвестным, 1971

— Какой информацией о зарубежной архитектуре вы

располагали?

— Я сейчас не вспомню точно, с

какого момента стала издаваться русская версия французского журнала L’architecture d’ au jourd’hui. Он

широко охватывал мировые профессиональные события и был весьма полезным. В

библиотеке ЦДА можно было знакомиться с периодикой зарубежных стран. Были

изданы книги о творчестве Корбюзье, Нимейера, Райта и т. д. Словом, мы были

посвящены в то, что происходило в мировой архитектуре.

— Назовите характерные черты ваших работ.

Прежде всего, стремление к

реакции на обстоятельства среды, расчленение функции на составляющие элементы,

группировка их с тем, чтобы найти для каждой органическую форму. Это давало

широкие возможности формообразования. Для меня важно единство приема, родство

форм, общность характера деталей, материала, цветового решения, иначе говоря,

стилевое единство во всех его проявлениях. Ну, а если называть конкретные черты,

то это — во всех возможных случаях — пространственность композиции,

многоступенчатость силуэта, поиск знакового элемента постройки, своеобразия ее

во всех проекциях — иначе говоря, стремление к киногеничности формы — ее

способности демонстрировать себя непрерывным рядом точек. Люблю стены,

крепованые и граненые плоскости и объемы, по сей день не утратил симпатии к

кирпичу, зенитный свет тоже из числа любезных мне приемов. Должно быть,

невооруженным глазом различим интерес к диагональным осям. Эти черты по-разному

выступают в комплексе МИЭТа, в посольстве, в вариантах комплекса на

Тургеневской, в проектах узбекских туристских центров и прочих «картонных»

проектах.

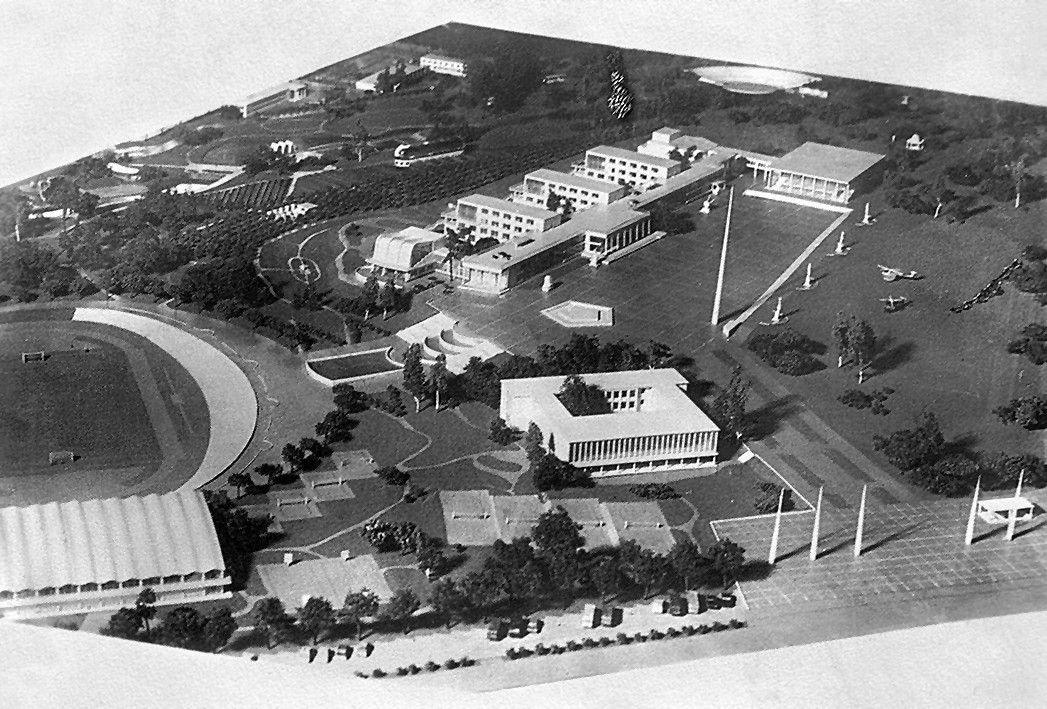

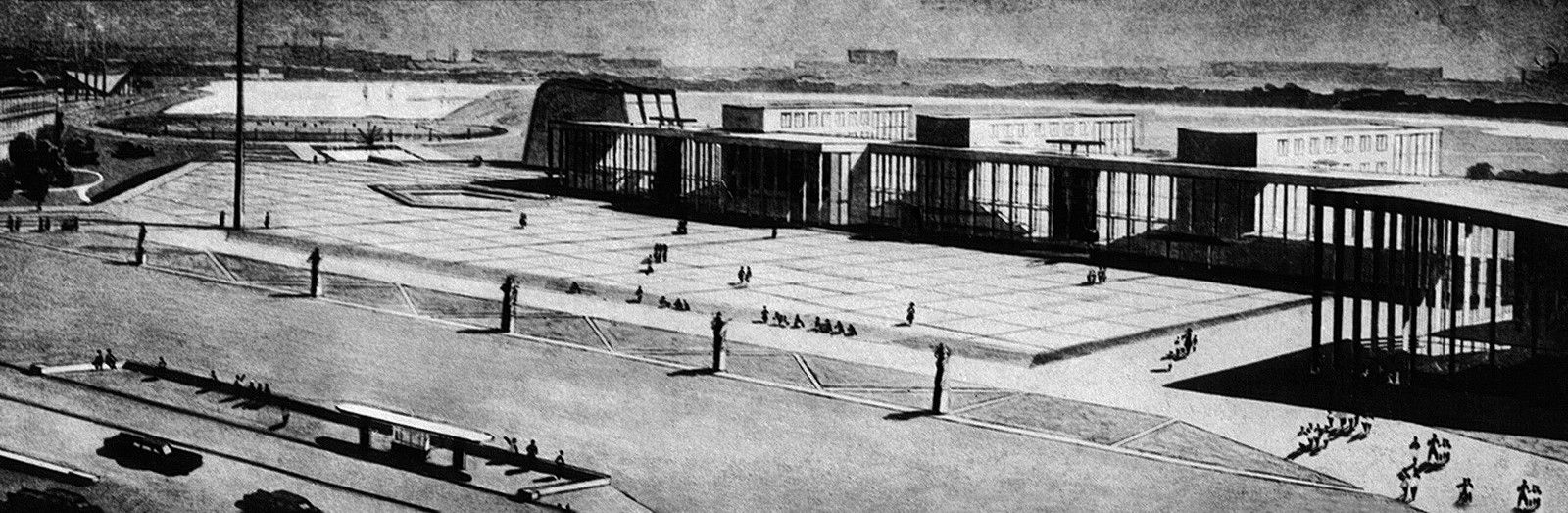

Макет московского Дворца пионеров на стадии проектного задания

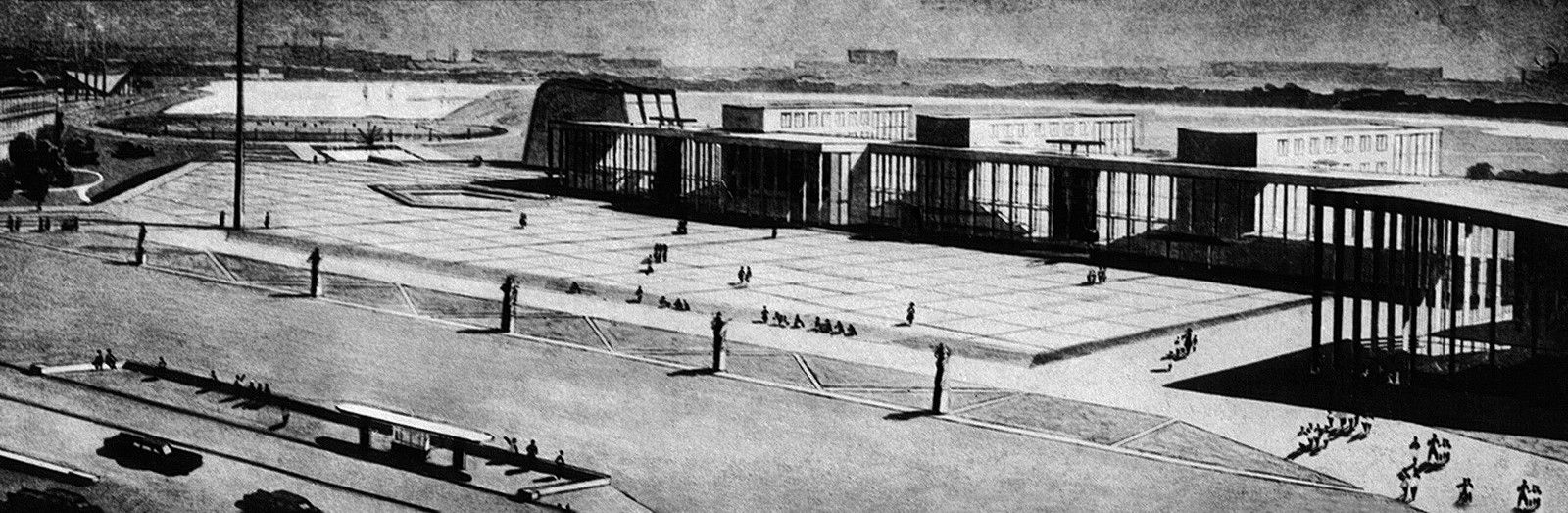

Перспектива площади парадов

— Стремились ли вы к созданию собственного стиля в

архитектуре, к тому, чтобы быть узнанным по творческому почерку?

— Я не задавался такой

целью. В каждой задаче есть ключ к созданию данного конкретного образа.

Впрочем, тема входного портала в разных версиях повторялась в проектах,

сделанных мной и Саевичем. Однако же отнюдь не во всех. Своим «брендом» этот

сюжет я не считаю.

— Какую свою постройку назовете лучшей?

— «Краснопресненская» была

одной из двух последних «сталинских» станций, замкнувших кольцевую линию

московского метро. Теперь она составная часть памятника архитектуры, которым

является все кольцо. Дворец пионеров отнесен к числу памятников архитектуры

60-х. Зеленоград, один из лучших новых городов, построенных в советское время,

а комплекс МИЭТа на всесоюзном смотре достижений советской архитектуры 1972

года был признан лучшей постройкой страны и теперь состоит в числе кандидатов в

список «вновь выявленных памятников архитектуры». Посольство в Нуакшоте было

редкой в советские времена возможностью абсолютно свободного профессионального

волеизъявления. И хотя оно никогда не станет памятником мавританской

архитектуры, это единственное советское представительство, авторы которого

задумались над тем, как сделать дипломатический комплекс с должным уважением к

стране пребывания. Возможно, лучшей моей работой стал бы комплекс на

Тургеневской, будь он завершен в высотном или пониженном варианте точно по

проекту. Но скорей всего — если бы это было реализовано — я считал бы лучшим

один из двух узбекских туристских центров. А если бы был построен отель

«Рухабад»? Не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Похоже, лучшее мне

построить не довелось.

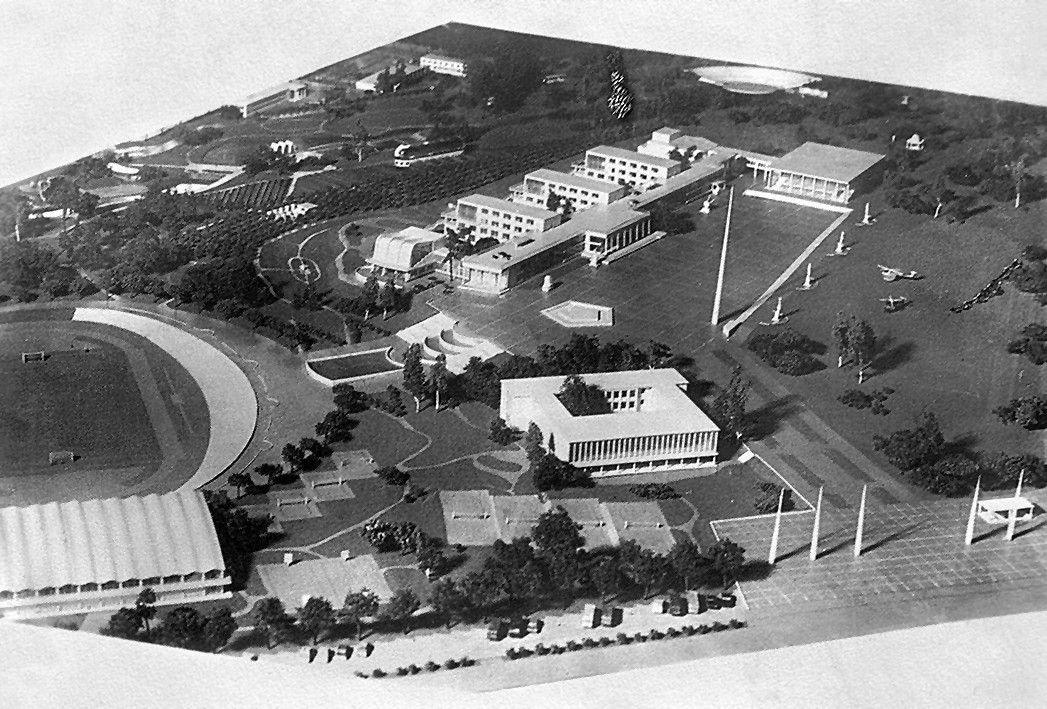

Макет Тургеневской площади

— Можно ли сказать, что вы были свободны в своем

творчестве?

— Когда как. В случае с

Дворцом пионеров, МИЭТом, посольством — можно. В узбекских и прочих картонных

проектах — тоже. Ну, а в комплексе на Тургеневской — судите сами.

— Как вы взаимодействовали с властью?

— Я имел возможность представлять

свою работу, защищать ее, доказывать свою правоту, убеждать тех, от кого

зависела дальнейшая судьба проекта. По большей части это мне удавалось. В

советское время наши заказчики не платили зодчему из своего кармана. Они в

своем деле были представителями интересов государства, а мы, архитекторы, — в

своем. И это давало нам основания сознавать свою ответственность и свои права.

Другое дело, что они тем же государством существенно ущемлялись. Однако все в

немалой степени зависело от того, что ты сам себе позволишь. О мастерах нашего

модернизма иногда говорят, что они служили советской власти.

К выставке «Авторы Дворца пионеров XX лет спустя». Слева направо: Ю. Ионов, И. Покровский, М. Хажакян, В. Егерев, В. Кубасов, Б. Палуй, Ф. Новиков, 1980

Были и такие. Но я отношу

себя к числу тех, кто служил самой архитектуре — верой и правдой — на пределе

своих способностей и возможностей, которыми мы располагали.

— Можете ли вы сказать, какой заказчик лучше?

— В

книге «Формула архитектуры» у меня есть следующее определение идеального

заказчика: «От моего идеального заказчика мне нужно, чтобы он был влюблен в

свою работу, чтобы акт созидания понимал, как глубоко личное дело. Мне надо,

чтобы он “заботился о своей славе в потомстве”, ибо если он не станет делать

этого, он тем самым не проявит заботу и о самом потомстве, для которого мы

строим. Мне необходимо, чтобы мой идеальный заказчик сознавал свою причастность

к таинству свершения искусства». Я встречал таких людей.

— Вы имеете ученое звание профессора. Расскажите о

своей преподавательской работе.

— В МАрхИ я вел курсовое и

дипломное проектирование, и, хотя эта работа носила эпизодический характер, в

числе успешно действующих сегодня молодых мастеров есть и те, кто исполнял

диплом под моим патронажем, и те, кто сотрудничал со мной в совместной

творческой работе. На кафедре «Советская и современная зарубежная архитектура»

я вел семинар «Критика архитектуры» и «Актуальные проблемы советской

архитектуры», но и ни то, ни другое не являлось постоянным курсом. Признаюсь,

что я не склонен к тому, чтобы из года в год повторять одно и то же.

Феликс Новиков с Вячеславом Глазычевым, 1988

— Хочу спросить вас об общественной деятельности в

Союзе архитекторов СССР.

— Этим я всегда занимался

с интересом и удовольствием. Некоторые мои инициативы послужили Союзу на

пользу. Такой, прежде всего, стала идея проведения фестивалей «Зодчество». Были

и другие. Но я и сам многим ему обязан. Я благодарен Союзу за то, что он дал

мне ощущение причастности ко всему пространству страны, за возможность общения

со множеством блестящих умов и талантов. Я был членом правления СА СССР. Мы

собирались по разным поводам в Москве, Ленинграде, столицах республик, вели

содержательные дискуссии, общались меж собой, приятельствовали, а подчас

обретали в этих общениях любимых друзей на долгие годы. Многих из них уже нет в

живых.

У нас

были общие места отдыха, и Суханово было самым популярным из них. Здесь

случались и творческие встречи, и встречи Нового года — много чего. Я любил

Суханово, каким оно было в прошлые времена. Поначалу — с 54-го — я ездил в его

комфортные условия из коммунальной квартиры, а потом — в коммунальное Суханово

из квартиры более комфортной. И не менее охотно. Ибо там была уникальная

атмосфера. Думаю, что не только я полагал себя совладельцем этой прекрасной

усадьбы.

И в нашем Доме архитектора

— в его залах, библиотеке, ресторане — я чувствовал себя «как дома». Ведь

некоторым образом он принадлежал и мне.

— А теперь коснемся вашей литературной и научной

работы. Это ведь вторая ваша ипостась. С чего она началась, что послужило

импульсом к этому делу?

— В 57-м году — тогда я

был председателем молодежной комиссии московского отделения СА — по случаю

молодежного фестиваля появилась моя первая публикация в «Архитектуре СССР». В

том же году вместе с Юлием Ранинским (главный редактор) и Анатолием Шайхетом

(мы оба замы) началась моя работа в многотиражной архитектурной газете

«Моспроекта», продолжавшаяся три года. После окончания Дворца пионеров написал

о нем книжку (подписали ее всей семеркой) и, наконец, вышел в «свет» со статьей

в «Новом мире». Расскажу, как это случилось. Был в газете ответственный

секретарь, журналист Саша Верюжский. Он предложил мне и Шайхету написать статью

в «Новый мир» — тогда самый престижный журнал в стране. Мы согласились — было о

чем писать. Пришли в редакцию, где нам сказали, что тема возможна.

А потом был

задан вопрос: «Вы так и будете писать втроем?» Мы ответили утвердительно. А

немного погодя Шайхет сказал: «Зачем нам Верюжский?» Вроде бы и не нужен. Я с

этим согласился. Вскоре Анатолий надолго уехал в Африку строить какое-то

посольство, и я написал статью в одиночку.

Прочитав

ее, редактор сказал: «Это же обвинительное заключение!». Что-то, как говорят

журналисты, я «обложил подушками», и статья «Возрождение архитектуры» увидела

свет. Призванный для знакомства к главному редактору, я услышал похвальное

слово: «Старик Твардовский нас заметил». Статья имела огромный успех. По сути

дела, это был первый открытый разговор с читающей публикой о проблемах

современной архитектуры. Я получил множество поздравлений. Даже римская Paese sera откликнулась одобрительной

рецензией L’architettura dopo XX

congresso — то есть, после съезда. А потом я напечатал в «толстых»

литературных журналах — «Новом мире»

и «Знамени» — еще одиннадцать «Книг о зодчестве».

Я

находил удовольствие в своей литературной работе, где ничто не мешало процессу

и каждая публикация была своеобразной премьерой моего критического слова.

Впрочем, случалось и упираться в цензуру. Как-то я задумался над тем, что же

побудило меня к публицистике? Скажу вам — та самая речь Хрущева. Я воспринял ее

как личное оскорбление. Оно глубоко засело в моем подсознании и подобно

неискоренимой занозе беспокоило меня, как унижение, которое требовало ответного

действия, сатисфакции и, в конце концов, нашло выход в той «новомировской»

статье. Тираж — полумиллионный. В ее тексте был предъявлен счет за все обиды

архитектуры. А когда уже в 90-м журнал «Коммунист»

предложил мне тему «архитектура и власть», я напомнил в своей статье тогда еще

действующей власти печальные уроки ее волюнтаристских действий. Что же касается

научной составляющей моих публикаций, то она содержалась в авторефератах диссертаций,

защищенных в МАрхИ — в обоих случаях в форме доклада.