Когда архитектор говорит с архитектором, получается конструктивный диалог профессионалов. Когда брат говорит с братом, выходит разговор по душам. В опубликованном отрывке из интервью, взятого Олегом Явейном у младшего брата Никиты Явейна, совмещены оба формата. Они договорились не говорить о «функции и форме, средовом подходе и подобных вещах», набивших оскомину. Олег и Никита обсуждают процесс зарождения идеи и как трудности делают работу архитектора только лучше. Полную версию интервью можно найти в книге «Студия 44: концепции, проекты, постройки», посвященной работе архитектурного бюро.

Диалог как способ мышления

- Текст:23 апреля 2020

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Олег Явейн (О.Я.) — В последние годы мы с тобой совсем перестали говорить об архитектуре. Мы, конечно, обсуждаем конкретные проекты и что с ними делать. От этого никуда не денешься. Но говорить об архитектуре просто так, за бутылкой вина, но всерьез, стало у нас чем-то неприличным, кажется, что слова звучат нарочито, разговор переходит на другую тему. Между тем вопросы о природе твоей архитектуры возникают и копятся не только у меня.

Ты строишь много, очень много и обычно встраиваешься в контекст времени, места и людских предпочтений, но архитектура твоя совсем не массовая. Ты вроде со всеми, но всегда особняком. Концепций и архитектурных легенд в конкурсах Студии 44 множество, но мне всегда казалось, что концептуальность у тебя такой же архитектурный материал, как и свойства кирпича. Ты явно не концептуалист и совсем не «бумажник», для меня ты прямо-таки «антибумажник»: даже в самых заведомо нереализуемых, отвлеченных схематических рисунках направление проектной мысли у тебя противоположно бумажной архитектуре. Ты держишь дистанцию и оттого, что у нас называют мейнстримом и к чему многие тянутся, как к вершине цивилизации и ее будущему, по-моему, для тебя эта вершина что-то вроде конкурирующей фирмы. У тебя целый пласт работ, связанных с освоением местных архитектурных традиций. Я принимал участие в некоторых из них и могу утверждать, что архитектурный регионализм здесь с самого начала совершенно ни при чем. Но я затрудняюсь объяснить это. Может быть, ты попробуешь? Непонятно, к какому направлению и жанру твою архитектуру причислить. Стилей у тебя то ли очень много, то ли нет совсем. Зато явно есть своя система — ее чувствуют все и специально отмечают это. Но никто не может сказать, в чем эта система заключается, а если говорят, то жуткие банальности или смешные умничанья. Может быть, ты попробуешь? Только, пожалуйста, не говори о функции и форме, средовом подходе и подобных вещах. И вообще, попробуй не повторять ничего из того, что говорил на Градостроительных советах, в докладах руководству, в интервью или на архитектурных застольях. Здесь и сейчас никого ни в чем убеждать не надо, а это дает шанс обдумать и сформулировать то, как сделана твоя архитектура.

Никита Явейн (Н.Я.) — Мы были воспитаны в среде, пропитанной идеями конструктивизма, на литературе и подлинниках тех времен. Очень много было и материалов по истории архитектуры. Меня же во всей той массе архитектурной, которая меня окружала, всегда интересовали не стилистические какие-то моменты — я даже не понимал их смысла, да и сейчас плохо понимаю — меня всегда интересовало и волновало то, что связано с конструированием дома, если не как LEGO, то как некого сложного механизма, в основе которого лежат не механические, а культурные начала.

Курсе на втором на меня огромное впечатление произвел Дом вилл Корбюзье, где за исходную единицу взят маленький домик с садиком, и такие домики мастер поставил в ряды и друг на друга и в результате собрал дом с садами, как собирают шкаф. Позднее меня жутко заинтересовали все эти ячейки, в которых уровень пола общей комнаты, кухни и спальни то повыше, то пониже друг друга. У Гинзбурга очень компактные и очень сложные ячейки такого рода. А вот ячейка Марсельской единицы мне в студенческие годы казалась чересчур простой, даже неинтересной, в то время как более сложные построения на основе полууровней всегда были любопытны. Если мы разовьем эту тему, то построение клуба Мельникова на Стромынке, где три зала смотрят в один зал — вот это интересно. А еще интереснее, когда пять круглых залов в проекте клуба имени Зуева того же Мельникова могут быть объединены по наклонной в один. Все это для меня — конструкторы, но в основе таких конструкторов лежит какая-то схема, производная от человека.

О.Я. — Здесь нужен пример твоей ранней работы, но возможности простой и наглядный.

Н.Я. — Конкурсный проект жилой застройки «Куб» — один из первых моих опытов пространственного конструирования на основе модификаций исходной ячейки. В проекте разработана базовая пространственная ячейка из трех кубических модулей (3x3x3 м), один из них — полуторной высоты (4,5 м). Пространственное решение ячейки соединено с конструктивным. Лестничная клетка вписывалась в модуль из двух кубов (6 x 3 м в плане). Комбинации модульных ячеек вокруг ядер с пространством дневного пребывания полуторной высоты давали модели разных типов квартир: малых, средних и обширных. Из этих пространственных моделей квартир я начал набирать дома так, чтобы ячейки полуторной высота давали в пространство дневного пребывания еще и верхний боковой свет. При собирании разных типов квартир вокруг лестничной клетки образовался дом «Муравейник». При линейной компоновке получились жилые дома, спускающиеся живописными ступенями. Интересно, что в каждом исходном типе рациональным оказывался только один, по существу безальтернативный, вариант сборки, хотя итог мог производить впечатление свободной композиции или живописной горы кубиков. В итоге сформировалась разнообразная ткань сверхплотной застройки с камерными внутренними переменного сечения двориками, пешеходными улицами и предельно компактными ярусными построениями.

<...>

О.Я. — «Дома-конструкторы» появились у тебя едва ли не с первых проектов. Здесь у тебя серия схем и построений, которые ни с кем и ни с чем не спутаешь. Но чем дальше, тем больше твои конструкторы врастают во что-то еще. Архитектура потоков входит в твои конструкторы или это отдельная тема?

Н.Я. — Архитектуру потоков я унаследовал от отца, который за свою жизнь спроектировал и построил немало вокзалов. Осталось множество схем пассажиропотоков, нарисованных его рукой. От него и вся идеология потоков и перемещения, обожествление, я бы сказал, потоков людей. Многие функционалисты обожествляли такого рода моменты. Существует теория водных потоков, изучающая, как потоки ведут себя при большой разности скоростей или когда потоки закручиваются, как они перемешиваются, что происходит, если поток повернет под прямым углом. У меня с детства есть ощущение этих потоков, чувство, что их надо непременно развести, хотя в жизни, может быть, это не так и обязательно. Я всегда стремлюсь сделать так, чтобы каждый поворот был либо смягчен, либо возникала некая камера, где поворот возможен, где пространство расширилось и повернуло, чтобы было как можно меньше лестниц — лучше пандусы — чтобы одно движение мягко перешло в другое. Прямой угол поворота потока я физически ощущаю как некую боль, как будто человек в стенку воткнулся. Я очень люблю программы, которые моделируют пассажиропотоки, хотя думаю, что на самом деле это нередко скорее повод и стимул к проектированию, чем реальная необходимость. Люблю не произвольное рисование красивых кривых, а осмысленную геометрию поворотных узлов и плавность работающего механизма, основанного на движении.

Иногда проекция потоков отливается в обтекаемую, аэродинамически выверенную форму, напоминающую птицу. На птицу очень похож наш олимпийский вокзал в Сочи. Конструкцию и форму вокзала задают навесы над путями, чья форма — производная от траекторий движения. Поскольку весь окружающий Олимпийский парк строился по радиальной схеме, а геометрия железнодорожных путей тоже была криволинейной, появление здесь вокзала нелинейной бионической архитектуры вполне естественно. Мы начали с построения пассажиропотоков, а затем стали конструировать весь комплекс как живой организм, у которого главное — это хребет, конструктивный остов сооружения.

Вокзал «Олимпийский парк» Фотография © Алексей Народицкий

О.Я. — Твои комментарии к собственным проектам разных времен я суммировал так: «Функциональные требования, нормативы и запреты, графики движения, схемы инсоляции, исторические интерпретации пространства, ритуалы поведения и многое другое ты мысленно соединяешь в поля сил — функциональных, конструктивных, пространственных — и работаешь с геометрией этих полей как с некой сложной, конфликтной целостностью». Резюме мое получилось заумным и непонятным. Но такого рода вещи можно ли объяснить доступно?

Н.Я. — Попробую. Я много проектировал многоквартирное экономичное жилье и сделал некоторые наблюдения. Изменения формы дома при увеличении его размеров при действующих нормативах подчиняются определенной логике. У меня даже есть схемы теоретически возможного «раздувания» дома, но без увеличения размеров квартир, поскольку если увеличение площадей отдельных квартир не ограничено, тогда можно все.

Возьмем центрический многоквартирный дом, проектируемый согласно нашим нормативам освещенности, инсоляции, ограничениям глубины и размеров комнат и т. п. Внутри коммуникационный узел, — чем больше квартир он обслуживает, тем лучше. Естественная форма роста такого центрического дома — звезда. Эта форма воплощается в крестообразных, свастикоподобных и других построениях. Если с одной из сторон развитие затруднено, форма прижата, то растущую звезду начинает выкручивать. При дальнейшем росте такого дома в центре возникает пустота. Если размер дома продолжает увеличиваться, то пустота внутри разрастается до атриума. Рост пространственного организма такого дома подобен пузырю, когда он разрастается, прорывается, лопается. Форма любого пространственного организма находится под воздействием функциональных и пространственных сил, действующих на него изнутри и снаружи.

Хаос внешних деформирующих сил может стать исходным паттерном внутреннего архитектурного порядка. Проектирование Академии танца Бориса Эйфмана начиналось с очерчивания пятна сложной формы, образованного зонами регулирования застройки и параметрами отступа от окружающих зданий. Перед нами, казалось бы, техническая операция предпроектного анализа. Но исходное пятно на плане участка — стремящееся расплыться, где и насколько это возможно, но теснимое со всех сторон вторжениями объемов, прав и потребностей окружающих зданий — уже заключает в себе диаграмму внутренних сил и внешних воздействий, от которой мы отталкивались на следующих стадиях проектирования.

Академия танца Бориса Эйфмана, фото © Студия 44

В число сил, воздействующих на форму, могут входить и культурные факторы, интерпретации, историческая память. Так, в построениях из жилых ячеек нередко образуется схема дома в виде глубокой ниши. Форма вроде уже образовалась, но я в таких случаях задаю себе вопрос: «Что это? Откуда это?» Это может быть курдонер от французской традиции, связанной с пространством приглашения; здесь многое решает характер избранной ритуальности. Но форма большой пространственной ниши может быть связана и с девелоперскими требованиями, идущими из Европы и США: например, видеть море из максимального числа окон. Два прототипа одной схемы и два пути ее преобразований под воздействием разных сил и направлений. Впрочем, здесь возможны как радикальные расхождения, так и симбиозы.

О.Я. — Ты говорил о воздействии на форму функциональных и пространственных сил и вдруг связал эта силы с историческими прототипами. Между тем современное проектирование программно утверждало себя как проектирование без прототипов. Форма не задана, форма — результат, то самое конструктивистское «вечно искомое».

Удачное архитектурное решение — находка, проект — своего рода изобретение. И что бы ты ни говорил, а такое мышление — неотъемлемая составляющая твоего сознания и твоей работы.

Н.Я. — Очень может быть.

О.Я. — Но в то же время твоя архитектура всегда была буквально пронизана прототипами. К проектам Студии 44 очень подошла бы перефразировка известного афоризма Вольтера: «Если прототипа нет, его надо придумать». Новый пространственный или конструктивный прием как бы ищет свой прототип и, найдя его, начинает преобразовываться, иногда почти незаметно, иногда — радикально.

Н.Я. — Просто в какой-то момент архитектурное решение получает еще одно измерение, а это измерение задает вектор дальнейших преобразований, в том числе и геометрических.

О.Я. — Весь вопрос в том, какова природа этого еще одного измерения. Прототипы в работах Студии 44 это не архетипы, не «формы» по Луису Кану и не архитектурные цитаты. Им чужды претензии на некие глубины или историческую достоверность, они отсылают к чему-то представимому, образному, иногда парадоксальному, иногда забавному или даже смешному, но чаще всего — к чему-то необязательному. Это не образец, положенный в основу, а фрагмент ассоциативных полей, возникающих по ходу работы. В них не столько исходная идея, сколько веер генетических и контекстуальных связей с тем, что вне проекта. Но эти избранные связи вводятся в проект как внутренняя пружина его развитая... Аналогия проводится не с самим прототипом, а с его избранными свойствами, с отличительной чертой. Иногда это просто сопряжение формы с именем, рассчитанное на различные толкования. Как бы то ни было, но именно эти свойства, особенности, толкования и подвергаются далее разного рода преобразованиям.

Н.Я. — Когда как. Иногда прототип один, иногда их сразу несколько. Одни мимолетны — рождаются и отпадают в ходе проектирования, другие выживают; некоторые живут в неразрывном сцеплении друг с другом или сами по себе, иные претендуют стать изначальной основой построения вещи, многие, напротив, носят откровенно фоновый характер. Прототипы — не обязательно исторические или архитектурные, они могут быть взяты из мира природы, кораблестроения, детской игрушки и чего угодно еще.

О.Я. — Да, но во всем этом разнообразии выделяются фигуры, конструкции, архитектурные темы, доведенные до символа. Они могут декларироваться как центральный образ проекта, его смысловая доминанта. Их прототипы заявлены в концепции проекта в емких, знаковых графических схемах и рисунках. Особенно часто такие графические концепты появляются в конкурсных проектах. Но стоит ли брать все это на веру или понимать буквально? Или перед нами не столько стержневые образы, сколько знаки — ширмы, за наглядностью которых могут скрываться сложные внутренние построения?

Н.Я. — Бывает и так, никакого общего правила здесь нет, и что получится в результате, заранее предсказать невозможно. Во всех случаях то, что ты называешь знаками, символами и стержневыми образами, является неотъемлемой составляющей общего решения. Особо отмечу, что мы никогда не подверстываем под образ или символ функциональную организацию здания. Мы стремимся к абсолютно естественному симбиозу образного и функционального. Возьмем, к примеру, Дворец творчества школьников в Астане. Девиз и главный символ этого проекта — шанырак, круглая конструкция с отверстием над очагом, которая венчает казахскую юрту. В нашем проекте в роли шанырака выступает гигантский световой фонарь над атриумом — главным общественным пространством сооружения. И в случае прототипа (то есть, юрты), и в случае Дворца школьников — физика и метафизика элемента постройки органично связаны. То же самое — в проекте Музея науки и техники в Томске. Деревянное здание с башнями, вытянутое вдоль берега реки, действительно напоминает фрагмент крепости, от которой пошел город. Тем самым мы возрождаем деревянное зодчество в городе, где сохранилось много его замечательных образцов. На этих примерах видно, что образы у нас — не ширмы и не притянуты за уши.

Дворец творчества школьников в городе Астана, республика Казахстан © Студия 44

О.Я. — В твоих «силовых полях» архитектуры экономические, социально-культурные, и другие — как реальные, так и умозрительные — факторы включаются в число пространственных сил, определяющих геометрию и архитектуру здания. Ты говорил, что небоскреб — не дом, а результирующая взаимодействия сил...

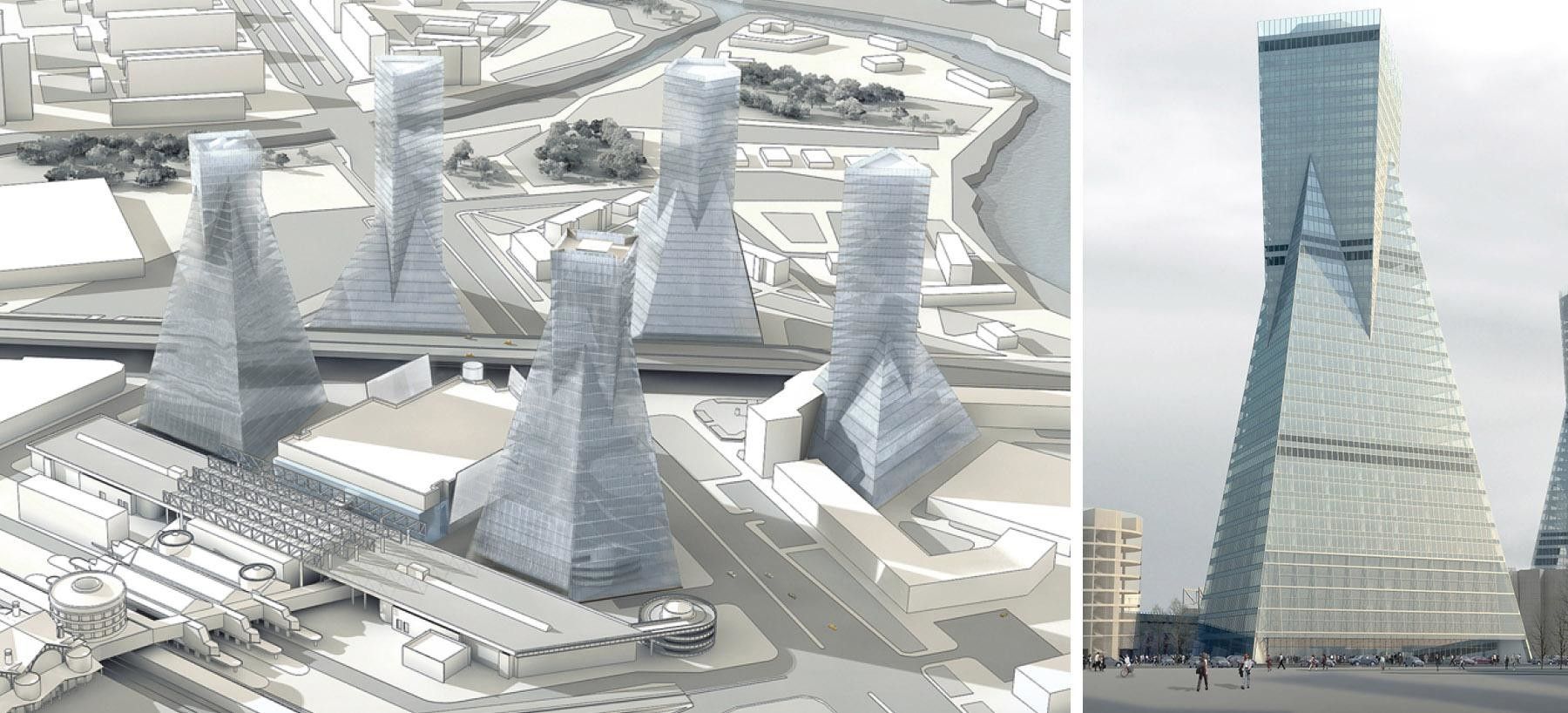

Н.Я. — Ты имеешь в виду высотную застройку у Ладожского вокзала? Это один из самых сложных наших проектов, который не был реализован, поскольку был создан как раз накануне кризиса. Эту работу надо рассматривать в контексте того периода, когда все рвались строить небоскребы в центре города. Это было «азиатское небоскребостроение», то есть, небоскреб возникал как символ могущества и престижа, его мечтали поднять как можно выше вопреки финансовому или иному здравому смыслу.

Мы запроектировали небоскребы за пределами центра и не слишком высокие — их не было видно из центра города. Главное, мы создавали не единичные небоскребы, а целый кластер, группу высотных зданий, фиксирующую в пространстве города территорию с новым транспортным узлом, очень дорогой землей и высокими арендными ставками.

В этом стихийно формирующемся городском ядре уже сложилась довольно хаотическая застройка: пересечения улиц под непрямыми углами, странным образом нарезанные и частично застроенные участки. Новый вокзал добавил новые сложности. Мы попытались найти во всем этом порядок, и здесь оказалось, что геометрические центры участков совпадают с вершинами виртуального пятиугольника правильной формы, в основании которого находится Ладожский вокзал. Тогда мы попытались, очертив эти участки по возможности правильными фигурами, начать выращивать на них «кристаллы» пирамидальной формы. Сверху — в вершинах нашего идеального пятиугольника — мы расположили абсолютно правильные квадраты, треугольники, пятиугольники и начали как бы спускать их с верхних этажей небоскребов вниз до пересечения с пирамидами. Поскольку оси участков, которые были намечены на продажу, не совсем совпадали с вертикальными осями правильного пятиугольника, наши небоскребы в нижней и средней частях получились асимметрично скошенные, кособокие. Так хаос, растущий снизу, стыкуется с порядком, спускаемым сверху. В такой геометрии зданий есть соответствие графику рентабельности: самые дорогие площади внизу, там предусмотрено больше всего объемов; потом по мере набора высоты цена падает, самые дешевые площади — в середине, далее кверху, где уже видовые апартаменты, цена снова растет.

Концепция Музея науки и техники в Томске © Студия 44

Итак, первое: вместо одного здания — группа зданий. «Сакральность» небоскребов этим сразу снимается, и на первый план выходит экономическая целесообразность; второе: выделенное место в городе фиксируется правильной фигурой из пяти вертикалей, и неопределенность планировочной структуры внизу переходит в определенность наверху, возникает некий порядок, спускаемый сверху, порядок на небесах.

В этом проекте мы пытались предложить альтернативу прямо-таки маниакальному желанию сделать из небоскреба величественный дом по типу нью-йоркского небоскреба Филиппа Джонсона: с цоколем, столбами, арками внизу и изящным завершением наверху. Все хотят получить классический трехчастный дом, только сильно растянутый по вертикали... Мы же своим предложением программно заявили, что небоскреб — это не дом и никакая структура обычного дома никоим образом к нему не приложима.

Небоскреб — это продукт экономики, выращивание его обусловлено влиянием внешних факторов. В результате всех этих влияний может получиться искусственная фигура, в рассматриваемой ситуации — кристаллической формы. Вообще, форма небоскреба к какой-либо архитектурной форме (ордерной или современной) отношения не имеет по определению.

Высотная застройка у Ладожского вокзала © Студия 44

О.Я. — После работ нобелевского лауреата Ильи Пригожина «Порядок из хаоса» — одна из звездных тем в мировой архитектуре. С ней соотносятся многие архитектурные концепции современного Запада и критические статьи последних лет. Как только эту тему в текстах ни поворачивают, но когда дело доходит до конкретных архитектурных решений, все сводится к поворотам и наложению сеток, фрагментации, деформации, деконструкции и т. п. А здесь у тебя реальный комплексный подход к жизненной, а не формальной хаотичности. Странно, что ты ни с какими архитектурными или междисциплинарными идеями себя не соотносишь. И это при том, что книжек такого рода ты прочел немало. Отчего так?

Н.Я. — Ну, во-первых, у меня другая аудитория, и такого рода литература у нее не в ходу. Во-вторых, для меня важны сложности самой архитектуры и противоречия импульсов, из которых она рождается. Эта реальная жизнь сама по себе интереснее и содержательнее архитектурных и междисциплинарных теорий с философскими умозаключениями.

О.Я. — Тогда следующий мой вопрос — об этих самых противоречиях исходных импульсов. В послереволюционные годы была в ходу ироническая фраза, обычно произносимая от имени рационально мыслящего европейца, предпочтительно, англичанина: «Русские любят сами себе создавать тяжелые проблемы, а затем мучительно их решать». В архитектуре сходную мысль (уже не о русских) высказывал Фрэнк Ллойд Райт: «Ограничения не наносят ущерба творчеству художника. (...) Если передо мной не выдвигают четко определенные ограничения или требования (и чем более специфические, тем лучше), я не вижу проблемы, не знаю, над чем работать и что вырабатывать: зачем тогда беспокоить художника?».

Ты любишь усугублять противоречия программы и загонять себя в ситуации, жестко диктующие невозможности и несвободу, ситуации, провоцирующие поиск выходов из возникшего кризиса в изобретательных приемах. Нередко прием возникает как первая мысль и первая гипотеза, и тогда предложение по разрешению проблемы обнаруживает и саму проблему. Возникает и утверждает себя некая иная архитектурная реальность, в которой логика развития отдельных вариантов найденных решений является или представляется безальтернативной.

Н.Я. — Когда тебя загоняют в угол, тут-то все и начинается... Здесь соображать надо... Вот тогда-то и начинается настоящая архитектурная работа. В такой работе сразу виден профессионал (и талант, кстати, тоже): красивые архитектурные композиции в условиях полной свободы может сочинять и не архитектор или, во всяком случае, человек, не слишком искушенный в сложностях, изнанках и подводных камнях нашей профессии. А вот когда на отведенном участке и все зажато окружающими зданиями, и нормы не позволяют... Академия танца Бориса Эйфмана недавно удостоена высшей награды Всемирного архитектурного фестиваля WAF. Но исходные проблемы проектирования этого «храма искусства» были отнюдь не из области архитектуры как искусства. В отведенный участок было непросто вместить требуемые площади. Многие считали, что сделать это вообще невозможно без появления в здании затесненных пространств и полутемных помещений.

В результате длительной проектной работы в новом здании функциональные объемы заполняют все возможное пространство. Однако и необходимые пустоты также заполняют все, что можно. Изнутри наружу и снаружи вовнутрь растет сложная структура разных функциональных блоков с двенадцатью балетными залами. Сквозь все здание и на всю его высоту проходит узкая «расщелина» — рекреационное пространство с верхним светом.

Так из множества осложняющих стройку факторов, путем решения множества проблем появилось особое световое пространство, которое мы никогда не делали раньше и не пытались повторить после. В этом здании стеклянные фасады залов ориентированы не только наружу, но и вовнутрь. Это позволило дать дополнительный свет на разные уровни и в глубину рекреационных пространств. Архитектура дома задает два состояния: в едином пространстве рекреаций — игры, шум, беготня по лестницам, в изолированных классах за матовыми стеклами — сосредоточенность, отрешенность, энергия и дисциплина, рабочий настрой. При взгляде из рекреации матовые стекла дают эффект театра теней. На этой стыковке состояний строится внутренняя жизнь здания.

Танцевальные залы с прозрачными стенами снаружи и стенами матового стекла внутри — что-то вроде светоносных шлюзов между внешним миром и узкой, глубокой сердцевиной связанных по вертикали рекреаций здания. А когда в залах зажигают свет, на матовом стекле проступают силуэты танцующих...

В балетных залах возникла атмосфера аквариума, наполненного цветным воздухом. Это особое пространство балета, пространство парящих прыжков и поддержек. Мне кажется, что людям приятно окунаться в эту атмосферу. Такого рода эффекты невозможно точно предсказать заранее. Возникает ощущение легкости, почти невесомости. Теряется ощущение верха-низа. В каждом зале окна и стена из прозрачного стекла, две стены из матового стекла, разные фактуры белого, поверхности зеркал, отражающих танцоров, полы насыщенных цветов. В такой взвешенной световой среде глаз расслабляется, отдыхает. К тому же воздушная среда становится подвижной и цветной, так как проходящий рассеянный свет отражается по-разному. Рекреации занимают в полтора раза меньше площади, чем принято, а кажется, что их в несколько раз больше.

О.Я. — Ты сказал: «Когда тебя загоняют в угол, тут-то все и начинается». Все это так... Только кто кого тут загоняет в угол?! Мне кажется, что ты всегда любил загонять себя в ситуации, в которых представлялось невозможным не только совместить противоречивые интересы, но даже просто разместить требуемые площади. Не могу отделаться от мысли, что поиск архитектурного решения в таких ситуациях стал для тебя еще и средством заставить всех остальных участников проектного процесса играть по твоим правилам. Раньше архитекторы увлекали заказчика и власти идеями архитектуры, которая преобразует мир. Сегодня никто ради идей ни на какие издержки не пойдет и интересами не поступится, да и сколько-нибудь серьезные профессиональные мысли никто и не поймет. Ведь ты сам говорил, что не проектируешь частные виллы потому, что еще нет заказчика соответствующего уровня культуры. Зато сегодня в центре города немало градостроительных ситуаций, которые никто не может распутать без ущерба для исторической ткани. И здесь ты умеешь быстро показать всем, «кто в доме хозяин», доказать, что делать можно только так и никак иначе...

Н.Я. — Да, действительно, для индивидуального жилого дома заказчик соответствующего культурного уровня еще не появился. Или мы его пока не воспитали.

А вот история с Академией танца как раз опровергает то, к чему ты клонишь... Мне все говорили, что с Маэстро Эйфманом работать невозможно, что у него невыносимый характер, ему ничего не нравится. Но я убедился в обратном: да, Борис Яковлевич обо всем имеет свое нетривиальное суждение, но это человек высокой художественной культуры, и работать с ним интересно и увлекательно. Я считаю его полноправным соавтором проекта.

Теперь по существу твоего вопроса. Да, сложные, противоречивые и невыигрышные ситуации являются для меня средством делать архитектору. А еще случается, через мастерскую проходят объекты, в которых противоречия разного рода регламентов и интересов не удалось разрешить другим архитекторам. Такие работы очень трудоемки. Они требуют многократных пересогласований, нередко с радикальной переделкой проекта, и почти всегда убыточны. Так что за удовольствия приходится платить...

О.Я. — Здесь ты уже заговорил о сложностях и противоречиях при реставрации и реконструкции в охранных зонах исторической застройки, вблизи исторических памятников или даже в теле самих памятников. Но эти работы — твое кредо и твой конек.

Н.Я. — Выполняя первые работы в жанре реконструкции, я пришел к выводу, что в таких объектах главное — граница между допустимым и недопустимым. Она тонка и субъективна, но ее важно не только понять, но и почувствовать, почувствовать помимо регламентов и предписаний, которые надо просто выполнять. Становится по-настоящему интересно работать и что-то существенное создается, когда найденное архитектурное решение воплощает в себе некий предел, переход за который — то ли в габаритах, то ли в пластике и стилистике — приводит к нарушению единства старого и нового и распаду контекстуальных связей. А бывает и просто вялая ситуация, когда вроде бы ничего не нарушено, но и ничего хорошего не сделано. В результате качество городской ткани снижается, ее жизнеспособность, привлекательность и ценность теряются, плотность оказывается недостаточной, а вслед за этим рано или поздно следуют и грубые вторжения в историческую среду. Проектируя в историческом центре, надо не только сохранять, но и держать планку. Важно найти критическую точку, почувствовать внутреннюю пружину, которая дает жизнь именно этой среде и этой ситуации, определить процент и характер допустимых изменений. То ли это габариты, то ли материалы, то ли характер и степень внедрения нового в старое, но есть тот предел, который переступать нельзя, но к которому так и тянет подойти как можно ближе. В каждом историческом контексте есть свой, только ему присущий баланс. Важно оказаться на грани, но не переходить эту грань, взойти на самый гребень, но не свалиться в пропасть.

Атриум на Невском, © Студия 44

О.Я. — «Хоть мгновенье еще постою... На краю...». Что это за незримая черта и почему она проходит именно там, где ты утверждаешь?

Н.Я. — В середине 1990-х шла работа над «Атриумом на Невском, 25» — нашей первой крупной реконструкцией в центре Санкт-Петербурга. Вот тогда-то, отчасти в силу внешних обстоятельств, перед нами и встала задача проектирования на грани возможного. После этого, еще и в контексте задач своей работы в охране памятников, я долго пытался понять сам и продемонстрировать другим эти самые границы, за которыми ткань культуры и исторической памяти распадается. Я делал это в разных проектах, ситуациях и вариантах. Теоретические ходы исследовались и описывались в реальных проектах. Дело здесь не только в интуиции, но и в знаниях, и в общей культуре, а над этим можно работать.

- Фото:m.sobaka.ru

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: