Выставочный сезон 1988 года в Эстонии начался необычно. В декабре и январе в Таллине прошла большая выставка-аукцион экспериментального мебельного дизайна «Акта-87».

Мебель как искусство

- Текст:В. Р. Аронов12 августа 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Еще до открытия выставки в местных газетах сообщалось, что после окончания ее работы экспонаты могут быть приобретены на аукционе всеми желающими — тем самым компенсируются затраты на ее подготовку. Действительно, ожидание предстоящего аукциона привлекло дополнительное внимание к представленным на ней объектам со стороны массового зрителя и прессы. В нашей стране это делалось уже не впервые. За последний год подобные коммерческо-зрелищные акции стали своеобразной приметой времени. Аукционы книг, картин, гжельского фаянса были проведены в целом ряде городов. Но вопрос об их истинной ценности и внутреннем смысле происходящего на них остается пока сложным. Ведь на таких аукционах происходит направленное воздействие на массовый вкус, включается реклама, меняется отношение к вещи. И при всей непривычности первого опыта выставки-аукциона произведений дизайна в Таллине (в основном, конечно, не массовых вещей, а произведений арт-дизайна, уникальных образцов) ее значение проявилось прежде всего в профессиональном плане. Она вызвала интерес к еще мало освоенным путям развития дизайна в нашей стране и одновременно выявила их уязвимые места.

Для проведения «Акта-87» были отданы основные экспозиционные залы в самом центре Таллина, на площади Победы, где обычно показывают произведения изобразительного искусства, а раз в пять-семь лет проходят выставки под общим названием «Пространство и форма».

По замыслу устроителей «Акта-87» имела четко заявленный концептуальный характер. Она должна была выразить в подчеркнуто заостренных образах ведущие стилевые искания, характерные для минувшего года, связав их с художественными тенденциями ускоренно развивающейся сейчас архитектуры, зрелищных видов искусства, моды в одежде.

Ее основу составили крупномасштабные мебельные конструкции, сохраняющие вполне утилитарные функции диванов и кресел, садовых скамеек, шкафов и столов. Причем все они были тщательно выполнены в «настоящем» материале — из дерева, металла, пластика, стекла, с применением кожи, декоративных тканей, зеркал, неоновых трубок.

Программа выставки вырабатывалась за полгода на конкурсной основе. Было предложено несколько вариантов. Среди них были более спокойные, уже опробованные и пространственно более активные. Из них выбрали два самых острых варианта, из которых был создан третий, вполне приемлемый для воплощения. Их авторами оказались два совсем молодых художника — Эеро Юргенсон и Тойво Райдметс, недавние выпускники кафедры интерьера Художественного института в Таллине.

Они укрепили под потолком всех залов выставки длинную коробку, вытянутую в линию и окрашенную о белый, синий и красный цвета. В разных местах пространство выставки было асимметрично перегорожено отдельно стоящими довольно массивными «стенами» с прорезями вытянутых по горизонтали кокон», сквозь которые оказывались видны фрагменты некой картины, люди и даже городской пейзаж, расстилающийся за витринными стеклами залов. На полу, по самой его середине, была проложена столь же бесконечно длинная тканая дорожка с впечатанными в нее методом горячего давления свободно разбросанными геометрическими аппликациями из ткани других цветов (авторы Анна Геретц и Лина Лешкин). По этому экспонату можно было ходить.

Все вместе позволило создать непрерывную устойчивую ось выставки с асимметрично расположенными по одну и по другую сторону от нее вещами, объединенными по характеру и темам, не закрывая при этом основной архитектуры залов, выстроенных еще в 30-х годах в стиле эстонского функционализма.

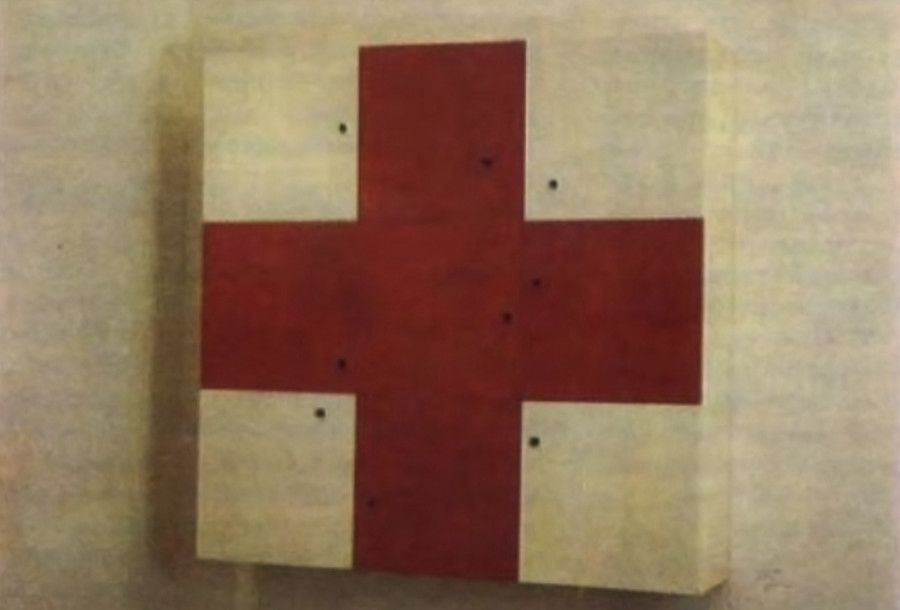

Первым произведением «Акта-87», которое видел зритель, еще только поднимаясь по лестнице в залы второго этажа, был большой по размерам белый настенный шкаф, перекрещенный прямым красным крестом. Он был плакатен и сразу же задавал крупный масштаб восприятия выставки. В первое мгновение его вид почему-то сильно раздражал. Он казался чужеродным, надуманным. Но стоило подойти к нему поближе и заметить, что его поверхность состоит из крышек-створок, за которыми находятся очень уютные ящики, раздражение пропадало. Оказывалось, что это явно полезная вещь, к тому же яркая, декоративная, вполне уместная в интерьере, например, втеки, санатория или производственного помещения. Одновременно в ней выражалась метафоричность сочетания красоты и пользы, о котором так много говорили у нас начиная с 60-х годов, — главной темы автора, Тойво Райдметса, одного из создателей общей экспозиции. Сам он объяснял, что выразил свою мысль, наверное, еще недостаточно остро, ограничился лишь намеком, уместным в качестве эпиграфа ко всей выставке.

В «Акта-87» приняли участие около 50-ти ведущих дизайнеров мебели, художников по интерьеру, живописцев, графиков, прикладников Эстонии, которые дополняли своими работами основную мебельную экспозицию. Их целью было сопоставить между собой новое ощущение и новые трактовки пространства и плоскости, объемов и линии, фактуры материала и цвета всего того, что на наших глазах вырабатывается в мировой визуальной культуре конца 80-х годов как в сфере конструктивных исканий индустриального дизайна, так и в сфере архитектуры, в решении интерьеров периода «постмодерна»», а также в результате поистине революционных технологических новшеств при создании и передачи изображения на телевидении и в полиграфии.

Описывать экспонаты «Акта-87» довольно трудно. Металлическая дырчатая конструкция Теа Таммелаан, названная «Сидение для двоих», могла бы оказаться удачной цветовой и композиционной доминантой в саду. Недалеко от нее была выставлена черно-белая геометрическая мебель Малле Агабуш, представляющая собой образный ключ к созданию «интерьерных ландшафтов», например, в больших конторских помещениях со свободными выгородками.

Известные своими вполне рациональными работами в мебели Юта Лембер и Тайми Соо создали в соавторстве две композиции — сине-желтый и черно-желтый столы с положенными на них причудливо смятыми под прессом листами металла, назвав их как станковые произведения «Холодный дизайн». Большинство таллинских зрителей знают их как дизайнеров мебели и воспринимали их экспонат как реплику к своему творчеству.

В другой части выставки Лииви Эхман и Леонардо Мейгас показали стилистически усложненные шкафы-комоды с многочисленными ящиками, своеобразно обыграв дух современных модных дамских журналов.

В противоположность им Эеро Юргенсом стремился к контрастам тяжелого основания стола из натурального камня и его прозрачной стеклянной поверхности, добавив романтически трактованные стулья с высокими спинками, заканчивающимися ручками, похожими на рога. А в комплекте с ними стояла вполне функциональная галогенная лампа-торшер, выдержанная в том же контрастном ключе, с массивным каменным основанием и сверхлегким завершением.

Выставка показала, что в творчество современных художников мебели все шире входят мотивы ретро, включающие в себя сегодня воспоминания об уже далеком модерне начала века (диван, напоминающий бант или огромную бабочку, выполненный Лиис Аарне), о стиле Баухауза 20-х годов (изысканный полукруглый диван с круглым столом на большом подиуме Катрин Каськ и Анны Геретц) и даже об уравновешенной асимметрии международного стиля 50-х годов («Сидение» Майлы Грюнберг). Появляются и ассоциации с археологическими экспонатами, например лодкой древних викингов, превращенной в стол, накрытой большим, килевидным с двух сторон стеклом (его автор — самый молодой участник выставки, студент третьего курса кафедры интерьера ГХИ Тасо Махар, работа высоко оценена жюри выставки).

Среди экспонатов были и четкие, не-ассоциативные эстетические эксперименты с металлом, стеклом, зеркалами в столах и креслах Тойво Ганса, о утонченно декоративной пристойной вешалке Хелле Ганс...

Но что это все? Лишь игра воображения, выставочные образцы, от которых до реальной, массовой мебели еще долог путь, как от цветка вишни или яблони до вполне практичных плодов их, обладающих необходимой суммой витаминов и своей, иной красотой? Здесь мы вступаем в двойственную по своей природе и, к сожалению, мало разрабатывавшуюся в нашей стране область соотношения художественного и практически ценного. Как аксиома не требует доказательств утверждение, что нужно и жизненно и то и другое. Но в какой мере и что является определяющим в их многофункциональной связи?

В этой ситуации проще всего обратиться и мировому опыту. В мировом дизайне уже очень давно из года в год проходят обзорные и концептуальные, подчеркнуто авторские и анонимно технологические мебельные выставки. Искусство мебели, а если говорить шире, искусство специально организованной, художественно обогащенной среды, является одной из вечных и до сих пор явно неисчерпанных тем экспериментального дизайна.

Когда-то это направление было заметно и в нашем, советском дизайне. Например, конструкции А. Родченко для «Рабочего клуба», показанные в Париже еще в 1925 году, остаются и сейчас классикой концептуального дизайна. А авангардные для своего времени комплексные решения жилой среды полностью в «новом» стиле, которые демонстрировались на всесоюзных конкурсах мебели и выставках «Искусство — в быт» на рубеже 50–60-х годов, на много лет определили дизайнерское по своему характеру понимание пространства у массового потребителя. Потом начался отход, «ведомственное» разъединение сил. И лишь отдельные экспонаты, появляющиеся на традиционных таллинских выставках «Пространство и форма», на латвийских экспозициях «Дерево в искусстве» или на больших смотрах советского дизайна международного уровня, поддерживали эту линию.

Отсюда, на мой взгляд, и особый профессиональный успех у эстонского зрителя «Акта-87», совпавший с общим оживлением массового интереса к художественно организованной среде. Отмечу при этом, что кажущийся отрыв в мебельных экспериментах от утилитарных мебельных комплектов, которых ждут в магазинах, покупая при их дефиците буквально все, что привозят, продемонстрировали именно эстонцы, наиболее твердо стоящие на почве реального проектирования той же мебели. Обе крайности у них крепко связаны именами одних и тех же художников и общей школой проектирования, о чем стоило бы особенно» задуматься.

И здесь необходимо остановиться еще на одном обстоятельстве, объясняющем место «Акта-87» в дизайне. Когда была объявлена ее предварительная программа, некоторые решили, что это выставка «молодых для молодых»», раз речь идет о направляющей линии в стиле и моде. А значит, она может быть молодежной, полушутливой. И некоторые из потенциальных ее участников стали разрабатывать темы юмористического отношения к жизни, студенческого фольклора и даже вводить сюрреалистические образы, близкие по духу эстонскому коллажному плакату, карикатурам, социально заостренной мультипликации. Все это с самого начала было резко отвергнуто жюри выставки как не соответствующее принципиальному позитивному духу созидания, присущему дизайну. Отвергались также и вещи случайные, подражательные, навеянные уже виденными зарубежными экспонатами. В ней программно была заявлена необходимость своего пути во все более активном включении художников-проектировщиков в мировой процесс формообразования, как это происходит сегодня в музыке и кино, архитектуре и литературе. И эта линия в целом была выдержана, несмотря на неизбежные обиды отвергнутых авторов, а затем тщательно проанализирована на обсуждении выставки, в котором приняли участие художники из Латвии, Литвы и автор данной статьи.

В заключение надо отметить, что «Акта-87» появилась не на пустом месте, но случайно. В целом ряде выставок и дизайнерском оформлении интерьеров эстонцы уже начали проводить тенденцию подчеркнуто стилевого предметно-пространственного эксперимента. Мы видели ее в дизайнерском решении интерьера Центрального дома художника в Москве, превращенного во время Всемирного фестиваля молодежи 1985 года в клуб творческих встреч делегатов фестиваля (эту работу выполнила группа эстонских дизайнеров во главе с Тойво Гансом), при оформлении выставок в Манеже в Москве, сопровождавшихся культурной программой (например, «Художники за мир», дизайнер Андо Кескнюлла), в разделах дизайна мебели на республиканской выставке эстонского искусства в Москве 1987 года (автор экспозиции — дизайнер Майт Сумматавет). Сами участники «Акта-87» рассматривали ее как один из этапов в достижении современного синтеза искусств, где художники, работающие с предметным окружением, становятся ведущими в поисках слагаемых нового стиля.

С другой стороны, самые широкие слои зрителей, по свидетельству эстонских журналистов, увидели в «Акта-87» возможность возвысить любую утилитарную вещь до уровня большого искусства, будь то полка, вешалка или садовая скамейка. Правда, многим из них бросалась в глаза кажущаяся легкость достижения цели, превращения самого простого материала в художественно ценный. И тут, по мнению критиков выставки, возникает новая опасность, возможно — в появлении стилизации, упрощенчества, литературщины и даже безвкусицы на почве стихийно распространяющегося сегодня полусамодеятельного дизайна, которым начинают заниматься умельцы из кустарно организованных кооперативов. Чтобы этого не произошло и необходимы профессиональные выставки такого рода, как «Акта-87», их разбор и показ глубинных связей с рациональным, конструктивным творчеством. Иначе создающийся вакуум в решении окружающей среды будет заполняться сам по себе.

В этом и заключается одна из задач дизайна как самостоятельного вида творческой деятельности, в этом проявляется его активная гражданственная позиция.

На обложке: Настенный шкаф. Дизайнер Т. Райдметс.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: