1920-30-е гг. – период становления социализма в СССР и, соответствующего ему, коллективизации общества. Советская политика, в особенности градостроительная, была направлена на улучшение стратегических секторов промышленного, транспортного и энергетического хозяйств, а также на социально-культурную переориентацию граждан. В этот период создавались новые обслуживающие предприятия, в которых проводилась политвоспитательная и культурно-массовая работа. Проектировались и строились объекты социально-бытового назначения, такие как прачечные, бани, столовые, фабрики-кухни, с целью освобождения человека от домашних обязательств для увеличения производительности труда. Но именно гражданское жилье подверглось главному, основательному переустройству традиционного уклада жизни советского человека. Начали появляться дома-коммуны – новый тип жилья, подразумевающий четкое дифференцирование бытовых и производственных процессов и максимальную их обобществленность. В 1929 году ОСА объявляет конкурс: «Социалистическое соревнование ОСА на жильё», в рамках которого впервые появляется проект дома-коммуны. Он несовершенен, так о нем отзывались сами авторы, но по его принципу можно было спроектировать такое здание, которое отвечало бы хозяйственным условиям и культурно-бытовым запросам рабочего класса и всем социально-политическим и экономическим требованиям. Об этом проекте и пойдет речь.

Дом-коммуна • Стройком РСФСР

- Текст:Николай Васильев6 августа 2025

- Добавить в кабинетДобавлено в кабинет

Проект дома-коммуны был опубликован в четвёртом номере журнала «Современная архитектура» за 1929 год. Это был новый этап в серии публикаций главного печатного органа членов Общества современных архитекторов, посвящённых типизации жилища. Начатая печатью материалов прошедшей в середине 1927 года Первой выставки современной архитектуры серия была посвящена проблематике массового жилья как архитектурного типа, методам проектирования, формообразованию и социальной значимости («Современная архитектура», № 4–5, 1927). Проекты 1927 года привели к созданию в следующем году сектора типизации Строительного комитета РСФСР (Стройкома), который возглавил лидер и ведущий теоретик ОСА Моисей Гинзбург. Работали в секторе в качестве штатных сотрудников или приглашённых специалистов Михаил Барщ, Владимир Вельман, Иван Верезубов, Вячеслав Владимиров, Иосиф Гуревич, Николай Красильников, Эль Лисицкий, Сергей Орловский, Александр Пастернак.

Барщ и Владимиров не только принимали участие в работе сектора типизации Стройкома, но и участвовали в строительстве других жилых зданий. Владимиров был автором Дома Всесоюзного института животноводства в Москве (вместе с Юлианом Герштейном), устроенного вокруг применения ячеек типа F (как и дом Наркомфина), а перед тем — соавтором самого Гинзбурга в проекте Дома Госстраха на Малой Бронной в Москве, где он отвечал за обустройство общежития, включая проектирование встроенной мебели. Барщ к этому времени прославился своей реализацией (вместе с Михаилом Синявским) московского планетария, а в области жилья (вместе с Соломоном Лисагором) выступил как автор «кухонного элемента» — модульного шкафа с кухонным оборудованием для ячеек типа F. Таким образом, оба архитектора уже показали себя как специалисты по оборудованию жилого пространства и эргономике, а не только по «объёмной» архитектуре.

Первые результаты были представлены в первом номере журнала «Современная архитектура» за 1929 год. На его первой странице была «Диаграмма экономической эффективности различных схем пространственного расположения жилых ячеек». Её расшифровке посвящён целый разворот с формулами и пояснениями, на котором приведены аксонометрические схемы пространственных компоновок ячеек, обозначенных буквами латинского алфавита от А до F. Показателем эффективности считается отношение общей кубатуры к полезной площади, обозначенное латинской литерой «K» (в позднесоветских нормах это превратится в коэффициенты К1 (отношение полезной площади к общей) и К2 (отношение кубатуры к общей площади)). Схемы распределены по двум разным группам: A и B — и предполагают секционную структуру самих домов, а C, D, E и F — галерейную или коридорную. Однако вся эта работа касалась традиционного типа квартир для индивидуального проживания, что отмечал и сам Гинзбург: «Несколько слов о целевой установке нашей работы. Основной её базой является экономика. Наше затруднительное экономическое положение и необходимость обеспечения миллионов трудящихся жильём заставляют вопросы экономики выдвигать на первый план. Но вместе с тем мы старались разобраться в том, что представляет собою экономика в нашей стране, где нет распылённого хозяйства, а есть единое социалистическое плановое хозяйство. С этой точки зрения вопросы повышения качества жилья под углом зрения поднятия производительности труда, под углом вопросов культурной революции, под знаком перехода к новым социально более высоким формам бытового уклада становятся вопросами экономики...»

Надо отметить, что фактически коммуны — как жилища с обобществлением быта — появились задолго до усилий молодых конструктивистов, получили теоретическое обоснование в среде социалистов-утопистов (если не забираться совсем вглубь веков, в практику бытования сельскохозяйственных колоний пуритан в Новом Свете и тому подобное). В России же больше всего их возникло стихийно, в рамках самозахватов, сквотов, устраиваемых в домах «буржуазии и бывших господствующих классов» сразу после революции. Эти коммуны просуществовали недолго и развалились к началу НЭПа. Новое поколение архитекторов к концу 1920-х годов стало разрабатывать дом-коммуну как новый тип здания, а не просто форму проживания группы людей в приспособленном здании. Собственно, идея «дома переходного типа» (только архитекторы группы Гинзбурга реализовали шесть таких комплексов в Москве, Свердловске и Саратове) была промежуточным шагом к дому-коммуне. Неудивительно, что молодые архитекторы рвались в бой, предлагая свои проекты. Наложилось это и на разгоревшуюся в 1929 году дискуссию о расселении — споре урбанистов и дезурбанистов о будущем селитьбы вообще. Ключевой идеей здесь было, что жильё в масштабе сотен и первых тысяч человек — небольшой городской квартал, рабочий посёлок и тому подобное — должен был пониматься как «комбинат», обеспеченный всем необходимым. В Стройкоме поставили вопрос об экономической эффективности общественного питания и получили ответ треста Нарпит, организовывавшего столовые и фабрики-кухни по всей стране. Минимальным количеством жителей для эффективной организации столовой в нём указывалось 300 человек и 100 обедов в день в доме (для группы домов или посёлка — 1000 обедов и зал столовой не меньше, чем на 200 человек).

Предполагалось, что эффективнее будет вовсе не устраивать кухонь, а весь быт — готовку, питание, гигиену, стирку и даже досуг — обобществить и механизировать. В 1929 году ОСА объявляет конкурс: «Социалистическое соревнование ОСА на жильё» («Современная архитектура», № 4, 1929). Призывая к участию, или, вернее, бросая вызов всем ведущим архитектурным группировкам страны, лидеры конструктивистов, Моисей Гинзбург и Александр Веснин, предлагают в качестве образца проект молодых членов группировки Михаила Барща и Вячеслава Владимирова.

Председатель Стройкома Владимир Вельман так объясняет задачи и отличия дома-коммуны в короткой статье, напечатанной непосредственно перед страницами с проектом Барща и Владимирова: «Обслуживание буржуазной квартиры требует кустарного труда женщины. Раскрепощение женщины, на фоне буржуазной индивидуальной семейной обстановки, немыслимо даже и при высокой технике Запада. Но оно становится не только мыслимым, но естественно необходимым при переходе на коллективное обслуживание, ибо в доме-коммуне благодаря высокой степени оборудования, недоступной мелкому индивидуальному хозяйству, возможна индустриализация этого труда. Дом-коммуна не только разрешает снова вопрос о дифференциации помещений, который был в буржуазной квартире для одной семьи так или иначе разрешён, но он ещё более углубляет и развивает его.

Так как каждый определённый возраст имеет свои специфические запросы и требует особого к себе отношения как по оборудованию, так и по характеру помещения, то каждый член коллектива в зависимости от возраста должен обслуживаться соответствующими его возрасту помещениями и оборудованием, в то время как в буржуазной квартире „детская комната“ была обычно одна и та же и для грудного ребёнка, и для дошкольника, и для подростка.

Таким образом главное и основное социальное качество дома-коммуны состоит не в объединении старого жилья или общежитий гостиничного типа с теми или иными обобществлёнными помещениями, а в органически неразрывно связанном комплексе неотделимых друг от друга помещений, обслуживающих коллектив в целом и каждого члена коллектива в отдельности во всех его проявлениях на всех ступенях его возраста.

Только такой совершенно новый тип жилья, где помещения коллективного пользования не оторваны от помещений индивидуального жилища и не ограничены лишь несколькими, независимыми от всего комплекса здания, помещениями, — а связаны между собою в одно единое целое, и — где общие и индивидуальные помещения, по своему функциональному назначению друг друга дополняя, построены на началах единого коллективного хозяйства, — только такой дом может быть назван действительно домом-коммуной».

В своём проекте архитекторы предлагают строительство дома-коммуны на 1000 взрослых и 680 детей на гипотетическом свободном от застройки ровном участке площадью 200 на 230 метров. Комплекс из нескольких корпусов образует крест и занимает около 10 % участка при плотности 350 человек на гектар. Сами рукава креста распределены по функциям и возрастам жильцов и оставляют большую часть первого этажа незастроенным. Ниже уровня земли, однако, предполагается подвал: «В подвале расположены все кладовые, холодильник, материально-вещевые склады, в случае необходимости котельная и топливо. Все лестничные клетки в подвале объединяются рельсовыми путями и для вагонеток с их помощью собирается грязное бельё и распределяется чистое, собирается спускаемый по вертикальным спускам мусор и т. п.». Первые четыре этажа длинного, вытянутого с севера на юг корпуса взрослых занимают служебные помещения (гардероб для верхней одежды, столовая, комнаты для отдыха и занятий, библиотека), а выше, на пятом и шестом, устроены спальные кабины по принципу ячеек типа E с продольными лестницами и спальными ячейками вдоль внутреннего коридора. Причём на пятом этаже спальные ячейки расположены по обоим сторонам коридора, а на шестом только по восточной его стороне, оставляя свободное двусветное пространство вдоль западного фасада. «Каждый взрослый обитатель коммуны имеет индивидуальную спальную кабину жилой площади в 6 кв. метров с объёмом воздуха 15 куб. метров. Кабины снабжены интенсивной вентиляцией. Они расположены так, что при желании легко объединяются попарно. <...> Каждая кабина оборудована душем, стенным шкафом, столом, откидной кроватью».

Если меридиональный корпус отдан взрослым, западный и восточный, широтный, — детям. Более короткий западный — дошкольникам, более длинный восточный — школьникам. В основе компоновки дошкольного корпуса — пространственные приёмы ячейки типа F с переменной высотой помещения и модульность, известная по позднесоветским проектам (и нормам) детских садов: «Каждый из трёх первых этажей разделён на четыре изолированные группы по 30 детей. Так как в каждую группу можно попасть двояким образом: во-первых, через междуэтажные коридоры, соединяющие детский корпус с корпусом взрослых, и, во-вторых, по вертикальным лестницам, соединяющим группы с вестибюлями внизу, то получается возможность совершенно изолировать любую из групп при появлении инфекционных заболеваний и иметь сообщение с этой группой только через улицу. На некотором расстоянии от корпуса, чтобы не затемнять его с южной стороны, расположены в два этажа открытые веранды, соединённые мостиками с гардеробами всех групп детей. Эти веранды служат для того, чтобы максимально увеличить время пребывания детей на открытом воздухе. <...> Все ячейки решены одинаково — высокая часть — выходящая на юг спальня, на противоположной низкой стороне ничем не отделённые от спален игралки и вспомогательные помещения».

Корпус же старших детей представляет собой смесь интерната и учебного комбината, где важнейшие функции обучения и воспитания в известной степени превалируют над жилой, что было описано в советской фантастической литературе, к примеру у братьев Стругацких (хотя практика и проблематика раннесоветских лет, конечно, лучше отражена в «Педагогической поэме» Макаренко). Этот корпус делится на основные части так же по вертикали, нижний уровень отдан связи с другими корпусами, территорией, а также мастерским. «Мастерские предназначены для обслуживания, с одной стороны, школьников, которые получают в них необходимые трудовые навыки, привычки иметь дело с машинами, электротехническими приборами и инструментарием и делают в них необходимые для занятий учебные пособия... <...> Каждая мастерская представляет собой большой высокий зал, остеклённый с двух сторон». Сквозной коридор пронизывает мастерские вдоль на верхнем уровне — этот приём будет использован архитекторами московского Дворца пионеров и школьников на Ленинских горах, важнейшего здания послевоенной советской модернистской архитектуры. Кроме двух поточных аудиторий секторной формы, и жилые ячейки-спальни (в отличие от взрослой части не индивидуальные, а групповые), и классы для занятий так же скомпонованы по принципу ячейки F.

В этом проекте архитекторы не дают точных технико-экономических показателей и при детальной прорисовке спальной кабины, проработанной с точки зрения эффективности использования пространства, эргономики встроенной мебели и тому подобного, перенасыщают здание обширными пустыми пространствами: рекреациями, коридорами и антресолями второго света, крышами-террасами и прочими «излишествами». Благодаря им дом-коммуна выглядит не только современно, но и напоминает временное жильё вроде санатория или детского оздоровительного лагеря. Сами архитекторы резюмируют своё предложение так: «Приведённая схема дома-коммуны является лишь первой намёткой коренного переустройства жилья в соответствии с хозяйственными условиями и культурно-бытовыми запросами рабочего класса и социалистического строительства. В этой схеме может быть ряд ошибок, недоделок, неоконченных и не совсем целесообразных решений. Но всё это не должно ни в какой мере умалять величайшего значения постановки этого вопроса как перед рабочим классом, так и, в особенности, перед всеми архитекторами, проектировщиками и хозяйственными организациями, работающими в этой области. Эта схема имеет целью наметить лишь те основные вехи и тот путь, в каком направлении должна развиваться — уже в самое ближайшее время, — типизация нашего жилищного строительства».

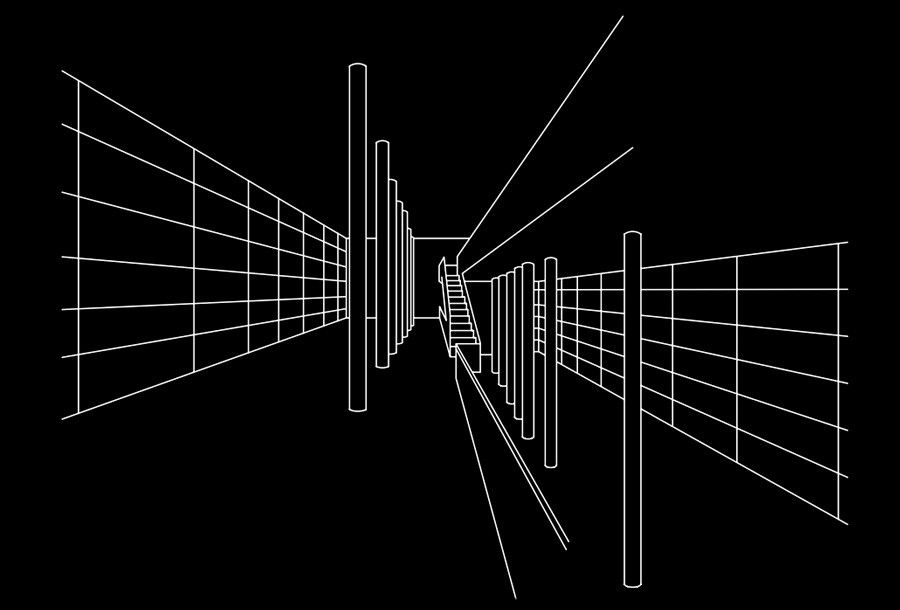

Обложка: чертеж зала отдыха.

- Поделиться ссылкой:

- Подписаться на рассылку

о новостях и событиях: